Warfarin

| Warfarin | |

|---|---|

| |

| |

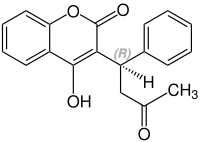

| Nome IUPAC | |

| (RS)-4-idrossi-3-(3-ossi-1-fenilbutil)cromo-4-one | |

| Caratteristiche generali | |

| Massa molecolare (u) | 308,32794 |

| Numero EINECS | 201-377-6 |

| Codice ATC | B01 |

| PubChem | 6691 |

| DrugBank | DB00682 |

| Dati farmacologici | |

| Categoria farmacoterapeutica | Anticoagulante - Antagonista della vitamina K |

| Teratogenicità | controindicato per le donne in gravidanza[1] |

| Modalità di somministrazione | orale o endovenosa |

| Dati farmacocinetici | |

| Biodisponibilità | 100% |

| Legame proteico | 99,5% |

| Metabolismo | Epatico |

| Emivita | 40 ore |

| Escrezione | Renale 92% |

| Indicazioni di sicurezza | |

| Simboli di rischio chimico | |

| |

| pericolo | |

| Frasi H | 360d - 372 - 412 |

| Consigli P | 201 - 273 - 308+313 [2] |

Il warfarin (o warfarina) è un farmaco anticoagulante cumarinico. In molti paesi il warfarin sodico è conosciuto con il nome commerciale di Coumadin. Esso viene utilizzato nelle terapie mediche e, ad alte dosi, trova anche applicazione come topicida.

È comunemente usato per trattare coaguli di sangue come la trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare e per prevenire l'ictus nelle persone che hanno fibrillazione atriale, malattie cardiache valvolari o nei soggetti che hanno sostituito la valvola con una valvola meccanica.[3] Viene generalmente assunto per via orale, ma può anche essere usato mediante iniezione venosa.[3]

Scoperta[modifica | modifica wikitesto]

La scoperta di questo farmaco è un caso di serendipità: il warfarin (il cui nome deriva dall'acronimo della Wisconsin Alumni Research Foundation) venne scoperto casualmente come prodotto della fermentazione di una specie di trifoglio presente nel foraggio somministrato al bestiame durante l'inverno del 1933 che, a causa della sua particolare rigidità, rendeva pressoché impossibile trovare foraggio fresco per gli allevamenti. Il trifoglio, fermentando, produce dicumarolo, che a causa del suo effetto anticoagulante causò una consistente morìa di capi negli allevamenti del Wisconsin.

Venne anche scoperto che una sostanza, denominata vitamina K (dal tedesco Koagulation), era utilizzabile come antidoto per annullare l'effetto anticoagulante del sangue.

Tuttavia il timore che il warfarin potesse essere eccessivamente tossico per l'uomo portò, inizialmente, a utilizzarlo solo come topicida. Tuttavia, durante la guerra, un marinaio tentò di suicidarsi ingerendo una cospicua quantità di topicida: un po' di vitamina K fu sufficiente a evitarne la morte, sicché i medici cominciarono a ipotizzarne un uso terapeutico. La comunità medica rimase tuttavia scettica fino a quando il presidente Eisenhower, colpito da trombosi, richiese di essere curato con il farmaco antitrombotico più potente in quel momento: il warfarin, appunto, che (nonostante le scarse conoscenze sulla posologia di questa molecola) riuscì nell'intento di guarire il Presidente guadagnandosi così la notorietà.

Farmacologia[modifica | modifica wikitesto]

Farmacodinamica[modifica | modifica wikitesto]

Il meccanismo d'azione del warfarin è dovuto alla sua capacità di antagonizzare le funzioni della vitamina K.

Il warfarin inibisce la sintesi delle forme biologicamente attive dei fattori di coagulazione II, VII, IX e X dipendenti da calcio e vitamina K, nonché dei fattori di regolazione proteica C, proteina S e proteina Z.[4][5]

Vari fattori della coagulazione (la protrombina e i fattori VII, IX e X) per poter divenire attivi devono subire delle modificazioni post-traduzionali che consistono nella carbossilazione di alcuni residui di acido glutammico, al fine di generare l'acido γ-carbossiglutammico. La vitamina K, durante la reazione di carbossilazione, fissa e poi cede la molecola di CO2, viene trasformata in vitamina K epossido che viene poi riconvertita dall'enzima vitamina K epossido reduttasi nella forma precedente. Questo enzima è il bersaglio dell'azione del warfarin, il quale ne determina l'inibizione.

Affinché compaiano gli effetti anticoagulanti del farmaco, è necessario che il pool della vitamina K venga in buona parte trasformato in epossido. Solo allora, infatti, i fattori della coagulazione prodotti non verranno resi attivi e non saranno in grado di esplicare la propria azione. Inoltre alcuni fattori della coagulazione hanno un'emivita di alcuni giorni: si dovrà attendere che vengano naturalmente consumati o degradati per raggiungere un'azione farmacologica completa. È per tali ragioni che gli effetti del farmaco incominciano a comparire dopo 8-12 ore dall'assunzione e raggiungono il massimo effetto dopo 48-72 ore.

Quando warfarin è appena iniziato, può promuovere temporaneamente la formazione di coaguli. Questo perché il livello di proteina C e proteina S dipendono anche dall'attività della vitamina K. Il warfarin provoca un calo dei livelli di proteina C nelle prime 36 ore. Inoltre, i livelli ridotti di proteina S portano a una riduzione dell'attività della proteina C (di cui è il cofattore) e quindi alla riduzione della degradazione del fattore Va e del fattore VIIIa. Sebbene l'assunzione di dosi di warfarin superiori a 5 mg produca anche un rapido declino del fattore VII, con conseguente prolungamento iniziale dell'INR, l'effetto antitrombotico completo non ha luogo fino a quando non si verifica una riduzione significativa del fattore II, qualche giorno dopo. Il sistema di emostasi diventa temporaneamente deviato verso la formazione di trombi, portando a uno stato protrombotico. Pertanto, quando il warfarin viene iniziato rapidamente a più di 5 mg al giorno, è utile somministrare contemporaneamente eparina, un anticoagulante che agisce sull'antitrombina e aiuta a ridurre il rischio di trombosi, con la terapia con warfarin da quattro a cinque giorni, al fine di avere una copertura antitrombotica dall'eparina fino a quando non è stato raggiunto il pieno effetto del warfarin[6][7]

Farmacocinetica[modifica | modifica wikitesto]

Il warfarin viene assunto per bocca e viene assorbito in maniera completa e rapida. Tale processo viene rallentato dalla contemporanea assunzione di cibo ma non ne viene sostanzialmente compromesso. Una volta in circolo, il farmaco si lega all'albumina per il 97%. Il warfarin è in grado di oltrepassare la placenta.

Il warfarin si presenta come due enantiomeri (S e R), di cui il primo presenta un'attività anticoagulante maggiore del secondo. I due enantiomeri vengono metabolizzati da due diversi citocromi: il CYP2C9 si occupa del S-warfarin, il CYP3A4 si occupa di quello R. Tali isoenzimi determinano la produzione di metaboliti inattivi che vengono coniugati con acido glucuronico a livello epatico ed eliminati nelle feci e nelle urine.La S-warfarin è 2-5 volte più potente dell'isomero R nel produrre una risposta anticoagulante.[8]

Differenza farmacocinetica Warfarin vs Eparina[modifica | modifica wikitesto]

Il warfarin agisce più lentamente dell'eparina anticoagulante comune, sebbene presenti numerosi vantaggi. L'eparina deve essere somministrata per iniezione, mentre warfarin è disponibile per via orale. Warfarin ha una lunga emivita e deve essere somministrato solo una volta al giorno. L'eparina può anche causare una condizione protrombotica, trombocitopenia indotta da eparina (una riduzione dei livelli piastrinici mediata da anticorpi), che aumenta il rischio di trombosi. Il warfarin impiega diversi giorni per raggiungere l'effetto terapeutico poiché i fattori di coagulazione circolanti non sono influenzati dal farmaco (la trombina ha un tempo di emivita di giorni). La lunga emivita di Warfarin significa che rimane efficace per diversi giorni dopo l'interruzione. Inoltre, se somministrato inizialmente senza ulteriore copertura anticoagulante, può aumentare il rischio di trombosi (vedere sotto). Per questi motivi principali, ai pazienti ricoverati il warfarin viene solitamente somministrato insieme ad anticoagulanti che abbiano un'azione più rapida come, per esempio, l'eparina, che copre il periodo di ritardo di 3-5 giorni e viene ritirata dopo alcuni giorni.

Farmacogenomica[modifica | modifica wikitesto]

L'attività di warfarin è determinata parzialmente da fattori genetici. I polimorfismi in due geni (VKORC1 e CYP2C9) svolgono un ruolo particolarmente importante in risposta al warfarin.

- I polimorfismi VKORC1 spiegano il 30% della variazione della dose tra i pazienti:[9] particolari mutazioni rendono VKORC1 meno suscettibile alla soppressione da warfarin.[10] Esistono due aplotipi principali che spiegano il 25% della variazione: gruppo di aplotipi a basso dosaggio (A) e un gruppo di aplotipi ad alto dosaggio (B).[11] I polimorfismi VKORC1 spiegano perché gli afroamericani sono in media relativamente resistenti al warfarin (percentuale maggiore di aplotipi del gruppo B), mentre gli americani asiatici sono generalmente più sensibili (percentuale maggiore di aplotipi del gruppo A).[11] I polimorfismi del gruppo A VKORC1 portano a un raggiungimento più rapido di un INR terapeutico, ma anche a un tempo più breve per raggiungere un INR oltre 4, associato a complicanze emorragiche.[12]

- I polimorfismi del CYP2C9 spiegano il 10% della variazione della dose tra i pazienti,[9] principalmente tra i pazienti caucasici in quanto queste varianti sono rare nelle popolazioni afroamericane e nella maggior parte degli asiatici.[13] Questi polimorfismi del CYP2C9 non influenzano il tempo di INR efficace rispetto a VKORC1, ma riducono il tempo per cui INR è oltre i 4.[12]

L'uso di test farmacogenomici nel dosaggio di warfarin nella pratica clinica è controverso. Nell'agosto 2009 i Centers for Medicare and Medicaid Services hanno affermato che "le prove disponibili non dimostrano che i test farmacogenomici di alleli CYP2C9 o VKORC1 per predire la reattività di warfarin migliorano gli esiti sanitari.[14] Una meta-analisi del 2014 ha dimostrato, seppur con forti limitazioni per esplicita ammissione degli autori dello studio, che l'uso del dosaggio basato sul genotipo non ha conferito benefici in termini di tempo all'interno dell'intervallo terapeutico, riduzione del tempo in eccessiva anticoagulazione (ossia un INR maggiore di 4) o una riduzione di eventi emorragici o degli eventi tromboembolici.[15]

Usi clinici[modifica | modifica wikitesto]

In un adulto sano, il quantitativo iniziale di warfarin da somministrare si aggira sui 10 mg/die per 2 giorni. In caso di aumento del tempo di protrombina, di scompenso cardiaco, di alterazioni delle transaminasi, sottoposto a nutrizione parenterale o di peso inferiore al normale, la dose di induzione dovrebbe essere inferiore ai 10 mg/die. La successiva dose di mantenimento viene scelta in base all'INR (International Normalized Ratio) della persona e si aggira sui 3–9 mg/die.

Il warfarin viene utilizzato nei seguenti stati patologici:

- profilassi della formazione di emboli in corso di fibrillazione atriale o nella cardiopatia reumatica;

- profilassi della formazione di emboli dopo impianti di protesi valvolari cardiache meccaniche;

- trattamento e profilassi della trombosi venosa e dell'embolia polmonare;

- attacchi ischemici transitori.

In corso di trattamento con il warfarin è essenziale controllare periodicamente l'INR, per poter eventualmente modificare il dosaggio somministrato e mantenere i valori di INR nel range terapeutico. La British Society for Haematology consiglia dei valori ottimali di INR da raggiungere nelle diverse situazioni:

- per la profilassi della trombosi venosa l'INR dovrebbe essere di 2-2,5;

- per il trattamento della trombosi venosa, dell'embolia polmonare, della fibrillazione atriale, in caso di cardioversione, malattia reumatica, infarto miocardico l'INR dovrebbe essere di 2,5;

- per la profilassi di trombosi venose o embolie polmonari ricorrenti e in caso di presenza di valvole cardiache meccaniche l'INR dovrebbe essere di 3,5.

[modifica | modifica wikitesto]

Dosaggio[modifica | modifica wikitesto]

Il dosaggio del warfarin è complicato perché è noto per interagire con molti farmaci comunemente usati e alcuni alimenti.[16] Queste interazioni possono migliorare o ridurre l'effetto anticoagulante di warfarin. Per ottimizzare l'effetto terapeutico senza rischiare pericolosi effetti collaterali come sanguinamento, è necessario un attento monitoraggio del grado di anticoagulazione da un esame del sangue che misura un INR. Durante la fase iniziale del trattamento, l'INR viene controllato quotidianamente; gli intervalli tra i test possono essere allungati se il paziente gestisce livelli INR terapeutici stabili con una dose di warfarin invariata.[8] Sono disponibili nuovi test point-of-care che hanno aumentato la facilità dei test INR in ambito ambulatoriale. Invece di un prelievo di sangue, il test point of care prevede una semplice puntura del dito.[17]

Quando inizia la terapia con warfarin, il medico deciderà quanto deve essere forte la terapia anticoagulante. Il livello di INR target varia da caso a caso a seconda degli indicatori clinici, ma tende ad essere 2-3 nella maggior parte delle condizioni. In particolare, l'INR target può essere 2,5-3,5 (o anche 3,0–4,5) nei pazienti con una o più valvole cardiache meccaniche.[18]

Inoltre, per i primi tre giorni di terapia, i livelli di proteina C e proteina S (fattori anticoagulanti) scendono più velocemente rispetto alle proteine di procoagulazione come fattore II, VII, IX e X. Pertanto, collegando terapie anticoagulanti (di solito eparina) vengono spesso utilizzati per invertire questo stato di ipercoagulabilità temporanea.

Effetti avversi[modifica | modifica wikitesto]

Sanguinamenti[modifica | modifica wikitesto]

Il più importante effetto avverso del warfarin è la comparsa di emorragie, dalle più piccole alle più grandi. In caso di piccole emorragie si deve sospendere il farmaco e far assumere vitamina K per os. Qualora l'emorragia sia importante si deve sospendere l'uso del warfarin e somministrare vitamina K per via endovenosa. Nel caso in cui l'emorragia non venga ben controllata si può anche far ricorso a fattori della coagulazione concentrati, sangue o plasma congelato.

Il rischio di sanguinamento grave è scarso (è stato riportato un tasso generalmente dell'1–3% annuo)[19] e qualsiasi beneficio deve superare questo rischio quando si considera il warfarin. Tutti i tipi di sanguinamento si verificano più comunemente, ma i più gravi sono quelli che coinvolgono il cervello (emorragia intracerebrale / ictus emorragico) e il midollo spinale.[19] Il rischio di sanguinamento aumenta se l'INR è fuori range (a causa di sovradosaggio accidentale o intenzionale o a causa di interazioni).[20] Questo rischio aumenta notevolmente quando l'INR supera 4,5.[21] Tuttavia, circa la metà degli eventi emorragici si verificano quando l'INR è all'interno del range terapeutico[22].

Esistono numerosi punteggi di rischio per prevedere l'emorragia nelle persone che usano warfarin e anticoagulanti simili. Un punteggio comunemente usato (HAS-BLED) include predittori noti di sanguinamento correlato al warfarin:

- ipertensione non controllata (H)

- funzione renale anormale (A)

- precedente ictus (S)

- nota precedente condizione di sanguinamento (B)

- precedente INR labile quando in terapia anticoagulante (L)

- anziani come definito dall'età superiore ai 65 anni (E)

- farmaci associati a sanguinamento (ad es. aspirina) o uso improprio di alcol (D).

Sebbene il loro uso sia raccomandato nelle linee guida della pratica clinica,[23] sono solo moderatamente efficaci nel prevedere il rischio di sanguinamento e non si comportano bene nella previsione dell'ictus emorragico.[24] Il rischio di sanguinamento può essere aumentato nelle persone in emodialisi.[25]

Un altro score utilizzato per valutare il rischio di sanguinamento nell'anticoagulazione, in particolare Warfarin o Coumadin, è il punteggio ATRIA, che utilizza una scala additiva ponderata dei risultati clinici per determinare la stratificazione del rischio di sanguinamento.[26] I rischi di sanguinamento aumentano ulteriormente quando warfarin è combinato con farmaci antipiastrinici come clopidogrel, aspirina o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).[27]

Osteoporosi[modifica | modifica wikitesto]

Dopo i primi rapporti secondo cui il warfarin potrebbe ridurre la densità minerale ossea, diversi studi hanno dimostrato un legame tra l'uso di warfarin e la frattura correlata all'osteoporosi. Uno studio del 1999 su 572 donne che assumevano warfarin per trombosi venosa profonda, rischio di frattura vertebrale e frattura costale è stato aumentato; altri tipi di fratture non si sono verificati più comunemente.[28] Uno studio del 2002 che ha esaminato una selezione selezionata casualmente di 1523 pazienti con frattura osteoporotica non ha riscontrato una maggiore esposizione agli anticoagulanti rispetto ai controlli, né la stratificazione della durata dell'anticoagulazione ha rivelato una tendenza alla frattura.[29]

Necrosi da Warfarin[modifica | modifica wikitesto]

Una complicazione rara derivante dal trattamento con warfarin è la necrosi di warfarin, che si verifica più frequentemente poco dopo l'inizio del trattamento in pazienti con carenza di proteina C. La proteina C è un anticoagulante innato che, come i fattori procoagulanti che il warfarin inibisce, richiede la vitamina K carbossilazione indipendente per la sua attività. Poiché il warfarin inizialmente riduce i livelli di proteina C più velocemente rispetto ai fattori di coagulazione, può paradossalmente aumentare la tendenza del sangue a coagulare quando il trattamento è iniziato (molti pazienti all'inizio del warfarin ricevono eparina in parallelo per combattere questo), portando a una massiccia trombosi con la pelle necrosi e gangrena degli arti. La sua controparte naturale, la porpora fulminante, si verifica nei bambini omozigoti per alcune mutazioni della proteina C.[30]

La necrosi cutanea indotta da Warfarin è una condizione in cui si verifica la necrosi cutanea della cute e del tessuto sottocutaneo a causa della carenza di proteina C acquisita dopo il trattamento con anticoagulanti anti-vitamina K come il Warfarin.[31]

Sindrome delle dita blu[modifica | modifica wikitesto]

Un'altra rara complicanza che può verificarsi presto durante il trattamento con warfarin (di solito entro 3-8 settimane dall'inizio) è la sindrome delle dita blu. Si ritiene che questa condizione derivi da piccoli depositi di colesterolo che si staccano e causano embolie nei vasi sanguigni nella pelle dei piedi, che provoca un colore viola bluastro e può essere doloroso.[32]

Si pensa che colpisca l'alluce, ma colpisce anche altre parti dei piedi, incluso la superficie plantare. Il verificarsi della sindrome della punta blu può richiedere l'interruzione del warfarin.[33]

Calcificazioni[modifica | modifica wikitesto]

Diversi studi hanno anche implicato l'uso del warfarin nella calcificazione valvolare e vascolare. Non è disponibile alcun trattamento specifico, ma alcune modalità sono in studio.[34]

Controindicazioni[modifica | modifica wikitesto]

Il warfarin è controindicato in gravidanza, poiché attraversa la barriera placentare e può causare sanguinamento nel feto; l'uso di warfarin durante la gravidanza è comunemente associato ad aborto spontaneo,morte neonatale e parto pretermine.[35] I cumarinici (come il warfarin) sono anche teratogeni, cioè causano difetti alla nascita; l'incidenza dei difetti alla nascita nei neonati esposti al warfarin in utero sembra essere del 5% circa, sebbene in alcuni studi siano stati riportati valori più alti (fino al 30%)[36]. A seconda di quando si verifica l'esposizione durante la gravidanza, possono insorgere due distinte combinazioni di anomalie congenite

La sindrome fetale da warfarin (dismorfismo da warfarin, o embriopatia da warfarin) è una malattia causata proprio dalla somministrazione di warfarin durante la gravidanza. A ciò si aggiunga il fatto che, oltrepassando la barriera placentare, il farmaco può determinare la comparsa di emorragie placentari o fetali soprattutto durante il parto o nelle ultime settimane di gestazione. Ciò può creare grossi problemi decisionali in donne gravide che hanno bisogno di una terapia anticoagulante.

Primo Trimestre[modifica | modifica wikitesto]

Di solito, il warfarin viene evitato nel primo trimestre e viene sostituita un'eparina a basso peso molecolare come l'enoxaparina. Con l'eparina, il rischio di emorragia materna e altre complicanze è ancora aumentato, ma le eparine non attraversano la barriera placentare, quindi non causano difetti alla nascita.[36] Esistono varie soluzioni per il periodo del parto.

Quando viene somministrato il warfarin (o un altro derivato della 4-idrossicumarina) durante il primo trimestre - in particolare tra la sesta e la nona settimana di gravidanza - si può verificare una varietà di difetti noti come sindrome del warfarin fetale (FWS), embriopatia del warfarin o embriopatia cumarina. La FWS è caratterizzata principalmente da anomalie scheletriche, tra cui ipoplasia nasale, ponte nasale depresso o ristretto, scoliosi e calcificazioni nella colonna vertebrale, nel femore e nell'osso del tallone, che mostrano un peculiare aspetto punteggiato sui raggi X. Possono verificarsi anche anomalie degli arti, come brachidattilia (dita e dita insolitamente corte) o estremità sottosviluppate. Le caratteristiche non scheletriche comuni di FWS includono basso peso alla nascita e disabilità dello sviluppo.[37]

Secondo Trimestre e Allattamento[modifica | modifica wikitesto]

La somministrazione di warfarin nel secondo e terzo trimestre è molto meno comunemente associata a difetti alla nascita e, quando si verificano, sono notevolmente diversi dalla sindrome del warfarin fetale. Le anomalie congenite più comuni associate all'uso di warfarin nella tarda gravidanza sono disturbi del sistema nervoso centrale, tra cui spasticità e convulsioni e difetti oculari. A causa di tali difetti alla nascita in gravidanza, l'anticoagulazione con warfarin rappresenta un problema nelle donne in gravidanza che richiedono warfarin per indicazioni vitali, come la prevenzione dell'ictus in quelli con valvole cardiache artificiali.

Secondo l'American College of Chest Physicians (ACCP), il warfarin può essere usato nelle donne che allattano che desiderano allattare al seno i loro bambini. I dati disponibili non suggeriscono che il warfarin penetri nel latte materno. Allo stesso modo, i livelli di INR devono essere controllati per evitare effetti negativi.[37]

Interazioni[modifica | modifica wikitesto]

Farmaci che hanno un'affinità più elevata del warfarin con l'albumina (come i sulfamidici) possono spiazzarlo e far aumentare la sua attività. Altre sostanze, invece, possono stimolare o inibire il metabolismo del farmaco, aumentandone o diminuendone l'azione.

Poiché il warfarin è un antagonista competitivo della vitamina K, presente principalmente in frutta e verdura e nel fegato, si sconsiglia l'assunzione di alimenti e integratori contenenti vitamina K per evitare una diminuzione dell'azione anticoagulante.

Stereochimica[modifica | modifica wikitesto]

Warfarin contiene uno stereocentro e consiste di due enantiomeri. Questo è un racemo, cioè una miscela 1:1 delle forme (R) e (S):[38]

| Enantiomero di warfarin | |

|---|---|

CAS-Nummer: 5543-58-8 |

CAS-Nummer: 5543-57-7 |

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ Foglietto illustrativo - voce "Gravidanza e allattamento"

- ^ Sigma Aldrich; rev. del 06.11.2012

- ^ a b Warfarin, su drugs.com.

- ^ Ansell J, Hirsh, "Pharmacology and management of the vitamin K antagonists:, in American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th Edition), 2008, DOI:10.1378/chest.08-0670.

- ^ Crowther MA, Douketis JD, Schnurr T, Steidl L, Mera V, "Oral vitamin K lowers the international normalized ratio more rapidly than subcutaneous vitamin K in the treatment of warfarin-associated coagulopathy. A randomized, controlled trial", in Intern. Med., (August 2002).

- ^ (EN) Scott C. Litin e Dennis A. Gastineau, Current Concepts in Anticoagulant Therapy, in Mayo Clinic Proceedings, vol. 70, n. 3, 1º marzo 1995, pp. 266–272, DOI:10.4065/70.3.266. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ Ann K. Wittkowsky, Why Warfarin and Heparin Need to Overlap When Treating Acute Venous Thromboembolism, in Disease-a-Month, vol. 51, n. 2, 1º febbraio 2005, pp. 112–115, DOI:10.1016/j.disamonth.2005.03.005. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ a b Jack Hirsh, Valentin Fuster e Jack Ansell, American Heart Association/American College of Cardiology Foundation guide to warfarin therapy, in Journal of the American College of Cardiology, vol. 41, n. 9, 7 maggio 2003, pp. 1633–1652, DOI:10.1016/S0735-1097(03)00416-9. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ a b (EN) M. Wadelius, L. Y. Chen e K. Downes, Common VKORC1 and GGCX polymorphisms associated with warfarin dose, in The Pharmacogenomics Journal, vol. 5, n. 4, 2005-08, pp. 262–270, DOI:10.1038/sj.tpj.6500313. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) Simone Rost, Andreas Fregin e Vytautas Ivaskevicius, Mutations in VKORC1 cause warfarin resistance and multiple coagulation factor deficiency type 2, in Natur, vol. 427, n. 6974, 2004-02, pp. 537–541, DOI:10.1038/nature02214. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ a b Mark J. Rieder, Alexander P. Reiner e Brian F. Gage, Effect of VKORC1 Haplotypes on Transcriptional Regulation and Warfarin Dose, in New England Journal of Medicine, vol. 352, n. 22, 2 giugno 2005, pp. 2285–2293, DOI:10.1056/NEJMoa044503. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ a b Ute I. Schwarz, Marylyn D. Ritchie e Yuki Bradford, Genetic Determinants of Response to Warfarin during Initial Anticoagulation, in The New England journal of medicine, vol. 358, n. 10, 6 marzo 2008, pp. 999–1008, DOI:10.1056/NEJMoa0708078. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) Simon Sanderson, Jon Emery e Julian Higgins, CYP2C9 gene variants, drug dose, and bleeding risk in warfarin-treated patients: A HuGEnet™ systematic review and meta-analysis, in Genetics in Medicine, vol. 7, n. 2, 2005-02, pp. 97–104, DOI:10.1097/01.GIM.0000153664.65759.CF. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ Decision Memo for Pharmacogenomic Testing for Warfarin Response (CAG-00400N), su cms.gov. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) Kathleen Stergiopoulos e David L. Brown, Genotype-Guided vs Clinical Dosing of Warfarin and Its Analogues: Meta-analysis of Randomized Clinical Trials, in JAMA Internal Medicine, vol. 174, n. 8, 1º agosto 2014, pp. 1330–1338, DOI:10.1001/jamainternmed.2014.2368. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) Anne M. Holbrook, Jennifer A. Pereira e Renee Labiris, Systematic Overview of Warfarin and Its Drug and Food Interactions, in Archives of Internal Medicine, vol. 165, n. 10, 23 maggio 2005, pp. 1095–1106, DOI:10.1001/archinte.165.10.1095. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) David J. Perry, David A. Fitzmaurice e Steve Kitchen, Point-of-care testing in haemostasis, in British Journal of Haematology, vol. 150, n. 5, 2010, pp. 501–514, DOI:10.1111/j.1365-2141.2010.08223.x. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) T. P. Baglin, D. M. Keeling e H. G. Watson, Guidelines on oral anticoagulation (warfarin): third edition – 2005 update, in British Journal of Haematology, vol. 132, n. 3, 2006, pp. 277–285, DOI:10.1111/j.1365-2141.2005.05856.x. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ a b Anne Holbrook, Sam Schulman e Daniel M. Witt, Evidence-Based Management of Anticoagulant Therapy, in Chest, vol. 141, 2 Suppl, 2012-2, pp. e152S–e184S, DOI:10.1378/chest.11-2295. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) David Garcia, Mark A. Crowther e Walter Ageno, Practical management of coagulopathy associated with warfarin, in BMJ, vol. 340, 19 aprile 2010, DOI:10.1136/bmj.c1813. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) Deanna G. Brown, Eric C. Wilkerson e W. Elliot Love, A review of traditional and novel oral anticoagulant and antiplatelet therapy for dermatologists and dermatologic surgeons, in Journal of the American Academy of Dermatology, vol. 72, n. 3, 1º marzo 2015, pp. 524–534, DOI:10.1016/j.jaad.2014.10.027. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) Oake N et al., Frequency of adverse events in patients with poor anticoagulation: a meta-analysis., in CMAJ, vol. 176, n. 11, 22º maggio 2007, DOI:10.1503/cmaj.061523, PMID 17515585.

- ^ (EN) A. John Camm, Gregory Y. H. Lip e Raffaele De Caterina, 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillationAn update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillationDeveloped with the special contribution of the European Heart Rhythm Association, in European Heart Journal, vol. 33, n. 21, 1º novembre 2012, pp. 2719–2747, DOI:10.1093/eurheartj/ehs253. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ Marwa Shoeb e Margaret C. Fang, Assessing Bleeding Risk in Patients Taking Anticoagulants, in Journal of thrombosis and thrombolysis, vol. 35, n. 3, 2013-4, pp. 312–319, DOI:10.1007/s11239-013-0899-7. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) Meghan J. Elliott, Deborah Zimmerman e Rachel M. Holden, Warfarin Anticoagulation in Hemodialysis Patients: A Systematic Review of Bleeding Rates, in American Journal of Kidney Diseases, vol. 50, n. 3, 1º settembre 2007, pp. 433–440, DOI:10.1053/j.ajkd.2007.06.017. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ Margaret C. Fang, Alan S. Go e Yuchiao Chang, A New Risk Scheme to Predict Warfarin-Associated Hemorrhage: The AnTicoagulation and Risk Factors In Atrial Fibrillation (ATRIA) Study, in Journal of the American College of Cardiology, vol. 58, n. 4, 19 luglio 2011, pp. 395–401, DOI:10.1016/j.jacc.2011.03.031. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ Joseph A. Delaney, Lucie Opatrny e James M. Brophy, Drug–drug interactions between antithrombotic medications and the risk of gastrointestinal bleeding, in CMAJ : Canadian Medical Association Journal, vol. 177, n. 4, 14 agosto 2007, pp. 347–351, DOI:10.1503/cmaj.070186. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) Pedro J. Caraballo, John A. Heit e Elizabeth J. Atkinson, Long-term Use of Oral Anticoagulants and the Risk of Fracture, in Archives of Internal Medicine, vol. 159, n. 15, 9 agosto 1999, pp. 1750–1756, DOI:10.1001/archinte.159.15.1750. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) Danielle Pilon, Anne-Marie Castilloux e Marc Dorais, Oral anticoagulants and the risk of osteoporotic fractures among elderly, in Pharmacoepidemiology and Drug Safety, vol. 13, n. 5, 2004, pp. 289–294, DOI:10.1002/pds.888. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ Kamal Kant Sahu e Subhash Chander Varma, Warfarin induced skin necrosis, in The Indian Journal of Medical Research, vol. 143, n. 4, 2016-4, pp. 528–529, DOI:10.4103/0971-5916.184294. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ Warfarin-Induced Skin Necrosis, su ncbi.nlm.nih.gov.

- ^ (EN) Shaun T. O'Keeffe, Bartholomew O'B Woods e Donald J. Breslin, Blue Toe Syndrome: Causes and Management, in Archives of Internal Medicine, vol. 152, n. 11, 1º novembre 1992, pp. 2197–2202, DOI:10.1001/archinte.1992.00400230023004. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) David B. Talmadge e Alex C. Spyropoulos, Purple Toes Syndrome Associated with Warfarin Therapy in a Patient with Antiphospholipid Syndrome, in Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, vol. 23, n. 5, 2003, pp. 674–677, DOI:10.1592/phco.23.5.674.32200. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ M. Perrinm, Indicazioni del trattamento chirurgico nelle varici degli arti inferiori, in EMC - Tecniche Chirurgiche Vascolare, vol. 13, n. 1, 2008-01, pp. 1–9, DOI:10.1016/s1283-0801(08)70063-3. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ (EN) James L. Schardein e Orest T. Macina, Human Developmental Toxicants: Aspects of Toxicology and Chemistry, CRC Press, 15 agosto 2006, ISBN 978-1-4200-0675-9. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ a b (EN) Christopher M. Loftus, Neurosurgical Aspects of Pregnancy, Thieme, 1996, ISBN 978-1-879284-36-4. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ a b Shannon M. Bates, Ian A. Greer e Saskia Middeldorp, VTE, Thrombophilia, Antithrombotic Therapy, and Pregnancy, in Chest, vol. 141, 2 Suppl, 2012-2, pp. e691S–e736S, DOI:10.1378/chest.11-2300. URL consultato il 9 dicembre 2019.

- ^ Rote Liste Service GmbH (Hrsg.): Rote Liste 2017 – Arzneimittelverzeichnis für Deutschland (einschließlich EU-Zulassungen und bestimmter Medizinprodukte). Rote Liste Service GmbH, Frankfurt/Main, 2017, Aufl. 57, ISBN 978-3-946057-10-9, S. 226.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- B.G. Katzung, Farmacologia Generale e Clinica, Quarta edizione italiana; Piccin, Padova

- Mycek MJ, Harvey RA e Champe PC, Farmacologia. Seconda edizione italiana, Zanichelli Editore, Bologna

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «warfarin»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «warfarin» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su warfarin

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su warfarin

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- Interazioni con il warfarin, su farmacovigilanza.org. URL consultato il 13 novembre 2004 (archiviato dall'url originale il 25 ottobre 2004).

- Interazioni con il warfarin, su farmacovigilanza.org. URL consultato il 6 gennaio 2006 (archiviato dall'url originale il 4 gennaio 2006).

- Interazioni tra warfarin ed alimenti od erbe medicinali, su farmacovigilanza.org. URL consultato il 6 gennaio 2006 (archiviato dall'url originale il 4 gennaio 2006).

- Anticoagulanti orali, su guidausofarmaci.it.