Eventi d'impatto su Giove

In epoca contemporanea, sono stati osservati vari eventi d'impatto su Giove, il più significativo dei quali è stato l'impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 nel 1994.

Giove è il pianeta più massiccio del sistema solare,[N 1] ed in virtù della sua grande massa possiede una vasta sfera di influenza gravitazionale, la regione di spazio dove può, in condizioni favorevoli,[N 2] avvenire la cattura di un asteroide o di una cometa in transito, la terza del sistema solare dopo quella del Sole e quella di Nettuno.[1]

Giove è in grado di catturare con una certa frequenza delle comete in orbita attorno al Sole. In genere, tali comete percorrono alcune rivoluzioni attorno al pianeta seguendo orbite instabili poiché altamente ellittiche e perturbabili dalla gravità solare. Mentre alcune di esse recuperano infine un'orbita eliocentrica, altre precipitano sul pianeta o, più raramente, sui suoi satelliti.[2][3]

Oltre al fattore massa, la relativa vicinanza al sistema solare interno permette a Giove di influenzarvi la distribuzione dei corpi minori. A lungo si è creduto che tali caratteristiche portassero il gigante gassoso ad espellere dal sistema o ad attrarre la maggior parte degli oggetti vaganti nelle sue vicinanze e, conseguentemente, a determinare una riduzione del numero di oggetti potenzialmente pericolosi per la Terra. Successivi studi dinamici hanno evidenziato come in realtà la situazione sia più complessa: la presenza di Giove, infatti, tende a ridurre la frequenza di impatto sulla Terra di oggetti provenienti dalla nube di Oort,[4] mentre la incrementa nel caso degli asteroidi[5] e delle comete di corto periodo.[6]

Per questa ragione Giove è il pianeta del sistema solare caratterizzato dalla maggior frequenza di impatti, il che giustifica la sua nomea di "spazzino" o "aspirapolvere cosmico" del sistema solare.[7][8] Studi del 2009 suggeriscono una frequenza d'impatto di uno ogni 50–350 anni, per un oggetto di Errore in {{M}}: parametro 1 non è un numero valido. di diametro;[9] gli impatti con oggetti di dimensioni più piccole avverrebbero con una frequenza maggiore.

Cenni storici

Giove è un gigante gassoso e come tale non ha una superficie solida: lo strato atmosferico più basso, la troposfera, gradualmente transisce negli strati interni del pianeta.[10] È la caratteristica alternanza delle bande e delle zone della sommità visibile delle nubi a comporre l'immagine che comunemente identifichiamo come l'aspetto del pianeta.[N 3]

L'impatto di una cometa o di un asteroide genera dei fenomeni, più o meno significativi in funzione delle dimensioni dell'oggetto impattante, che hanno carattere transitorio e che vengono progressivamente mascherati dall'azione dei venti. Non è possibile, quindi, avere notizie relative ad eventuali impatti se non attraverso l'osservazione diretta e pressoché immediata dell'evento stesso o dei fenomeni a esso associati.

Le superfici craterizzate dei satelliti maggiori forniscono informazioni sulle epoche più remote. In particolare, la scoperta (nel corso delle missioni Voyager) di 13 catene di crateri su Callisto e tre su Ganimede[11] e la testimonianza dell'impatto della Cometa Shoemaker-Levy 9, costituiscono prove consistenti che alcune comete siano state frammentate e siano entrate in collisione con Giove e le sue lune in epoca remota. Infatti, mentre le catene di crateri osservate sulla Luna spesso si irradiano da crateri maggiori e comunemente si ritiene che siano state create da impatti secondari del materiale espulso dalla collisione principale, quelle presenti sulle lune gioviane non sono collegate a un cratere principale, ed è probabile invece che siano state create dall'impatto di una serie di frammenti cometari.[12][13]

Le prime testimonianze di impatti sul pianeta gigante risalirebbero al XVII secolo: l'astrofilo giapponese Isshi Tabe ha scoperto tra i carteggi delle osservazioni di Giovanni Cassini alcuni disegni che rappresentano una macchia scura, apparsa su Giove il 5 dicembre 1690, e ne seguono l'evoluzione durante 18 giorni; potrebbero quindi costituire la prova dell'osservazione di un impatto su Giove antecedente a quello della Shoemaker-Levy 9.[14]

L'impatto di un meteoroide su Giove fu ripreso per la prima volta dalla sonda Voyager 1 nel 1979, che registrò un rapido guizzo di luce nell'atmosfera del pianeta.[15][16]

1994: L'impatto della cometa Shoemaker-Levy 9

Tra il 16 ed il 22 luglio del 1994 i 21 frammenti nei quali si era disgregato il nucleo della cometa D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9 precipitarono su Giove.[17]

Scoperta il 25 marzo 1993 dagli astronomi Eugene e Carolyn Shoemaker e da David Levy[18] mentre analizzavano delle lastre fotografiche dei dintorni di Giove, la cometa destò immediatamente l'interesse della comunità scientifica: non era mai accaduto infatti che una cometa fosse scoperta in orbita attorno ad un pianeta e non direttamente intorno al Sole. Catturata da Giove presumibilmente tra la seconda metà degli anni sessanta ed i primi anni settanta, percorreva in 2 anni un'orbita caratterizzata da un apojovio di Errore in {{M}}: parametro 3 non è un numero valido. (Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido.) e da un'eccentricità piuttosto elevata, pari a 0,9986.[19] La cometa effettuò vari transiti in prossimità del gigante gassoso, nel corso dei quali ne subì le intense forze di marea responsabili della frammentazione finale del nucleo. Nel 1993 la Shoemaker-Levy 9 si presentava come una lunga fila di punti luminosi immersi nella luminescenza delle loro code.[20][21]

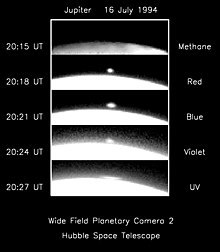

Gli studi condotti sull'orbita della cometa poco dopo la sua scoperta portarono alla conclusione che essa sarebbe caduta sul pianeta entro il luglio del 1994.[17] Fu quindi avviata un'estesa campagna osservativa che coinvolse numerosi strumenti per la registrazione dell'evento; tra questi, il telescopio spaziale Hubble, il satellite ROSAT e la sonda Galileo, che era in rotta per un rendezvous con il pianeta previsto per il 1995. Gli impatti avvennero nel lato del pianeta opposto alla Terra, ma la sonda Galileo fu in grado di osservarli direttamente da una distanza di 1,6 UA. La rapida rotazione di Giove rese i siti degli impatti visibili dalla Terra qualche minuto dopo l'evento.[22]

Il primo impatto avvenne alle 20:13 UTC del 16 luglio 1994, quando il frammento A del nucleo colpì l'emisfero meridionale del pianeta ad una velocità di Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido..[17] Gli strumenti a bordo della sonda Galileo rilevarono una palla di fuoco che raggiunse la temperatura di Errore in {{M}}: parametro 3 non è un numero valido.,[N 4] prima di espandersi e raffreddarsi a Errore in {{M}}: parametro 3 non è un numero valido. in circa 40 secondi. Il pennacchio raggiunse una altezza di circa Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido..[24] Dopo qualche minuto gli strumenti misurarono un nuovo aumento di temperatura, probabilmente causato dai materiali espulsi che ricadevano verso il pianeta. Gli osservatori a terra individuarono la palla di fuoco mentre si sollevava dal bordo del pianeta poco dopo l'impatto iniziale.[25]

La collisione del frammento G, che avvenne il 18 luglio alle 7:33 UTC, sprigionò un'energia stimata equivalente a 6 milioni di megaton (circa 750 volte l'energia dell'intero arsenale nucleare mondiale) e rappresentò il massimo della serie.[26]

Sui siti d'impatto si formarono enormi macchie scure[27] dalla forma marcatamente asimmetrica, con un semianello più spesso nella direzione opposta rispetto a quella di impatto, che gli studiosi ritennero composte principalmente dai detriti.[28] Rimasero osservabili dalla Terra per diversi mesi, prima che l'attiva atmosfera gioviana riuscisse a cancellare le cicatrici di questo energico evento.[29]

La temperatura atmosferica tornò ai livelli normali molto più velocemente nei punti di impatto maggiori piuttosto che in quelli minori. Nei primi infatti le temperature aumentarono in una regione ampia da 15000 a 20000 km, ma scesero a valori normali entro una settimana dall'evento. Nei punti più piccoli, temperature di Errore in {{M}}: parametro 3 non è un numero valido. superiori rispetto ai siti circostanti persistettero invece per almeno due settimane.[30] Le temperature della stratosfera aumentarono immediatamente dopo gli impatti, per scendere due o tre settimane dopo a valori di temperatura inferiori rispetto alla situazione precedente agli impatti. Soltanto in seguito tornarono lentamente a valori normali.[31]

L'evento ebbe una rilevanza mediatica considerevole, ma contribuì notevolmente anche alle conoscenze scientifiche sul sistema solare; in particolare, le esplosioni causate dalla caduta della cometa si rivelarono molto utili per investigare sulla composizione chimica e sulle proprietà fisiche dell'atmosfera di Giove sotto gli immediati strati superficiali.[29][32]

Nel 2003, la sonda Galileo stessa precipitò su Giove. Giunta alla fine della sua missione, avendo assorbito dosi di radiazioni letali per la sua strumentazione e quasi terminato le scorte di carburante, fu deliberatamente guidata su una rotta che, dopo un sorvolo ravvicinato di Amaltea, la condusse ad entrare nell'atmosfera gioviana e bruciare il 21 settembre 2003. In questo modo si prevenne che la sonda, una volta senza controllo, potesse precipitare su Europa e contaminarla.[33]

2009

Un altro impatto degno di nota si è verificato nel luglio del 2009[34] e ha prodotto nell'atmosfera del pianeta una macchia scura, simile in dimensioni all'Ovale BA,[35] dissoltasi nell'arco di poche settimane.[36]

In questo caso, non è stata registrata alcuna osservazione dell'oggetto impattante ed è stato solo confrontando le caratteristiche della cicatrice formatasi sul pianeta con quelle prodotte dai frammenti della Cometa Shoemaker-Levy 9 che si è potuto desumere alcune informazioni su di esso. Si è così scoperto che presumibilmente è precipitato su Giove un asteroide dal diametro compreso tra 200 e 500 m[37] che apparteneva alla famiglia Hilda.[8]

Un aspetto interessante della vicenda è che i segni dell'avvenuto impatto furono scoperti da un astrofilo, Anthony Wesley, che tempestivamente ne diede notizia agli astronomi professionisti, attivando le procedure necessarie alla registrazione dell'evento.[38]

2010

Nel corso del 2010 sono stati registrati due eventi d'impatto su Giove, entrambi di modesta entità.

Il primo, probabilmente di un meteoroide[39] di Errore in {{M}}: parametro 1 non è un numero valido. di diametro,[16] è avvenuto il 3 giugno 2010, alle 20:31 UTC.[40][41] Scoperto anch'esso da Anthony Wesley, è stato confermato da Christopher Go, che è riuscito a filmarlo dalle Filippine;[41][42] l'emissione luminosa è durata solo pochi secondi (circa 2 s[16][40])[41][43] e non ha lasciato altri segni evidenti.[16] L'impatto ha interessato la Banda Equatoriale Meridionale (South Equatorial Belt), a circa 50º dal meridiano di riferimento.[40]

Il secondo impatto, anch'esso di un meteoroide, è stato registrato da Masayuki Tachikawa il 20 agosto alle 18:22 UT e confermato da Kazuo Aoki e Masayuki Ishimaru, tutti e tre astrofili giapponesi.[44][45] Il lampo di luce durò 2 secondi ed interessò la Banda Equatoriale Settentrionale (North Equatorial Belt).[N 5] Nelle successive rotazioni del pianeta, non fu possibile individuare ulteriori tracce dell'impatto, né nel visibile, né nell'ultravioletto.[44]

2012

Il 10 settembre 2012 alle 11:35 UTC è stato registrato l'impatto con Giove di un asteroide o una cometa, di cui ha dato notizia l'astronomo amatoriale Dan Peterson, da Racine nel Wisconsin. Successivamente, George Hall da Dallas ha reso disponibile on line un video dell'evento. L'emissione luminosa è durata pochi secondi e ciò porterebbe a ritenere che si sia trattato di un evento analogo a quelli verificatisi nel 2010.[46]

Fenomeni associati all'impatto

I fenomeni associati ad un impatto su un gigante gassoso hanno prevalentemente carattere transitorio e dipendono dalle dimensioni del corpo impattante e dalla sua composizione.[47]

Nel caso di meteoroidi di piccole dimensioni è stata osservata l'emissione luminosa associata alla penetrazione negli strati superiori dell'atmosfera, ma nei due casi del 2010 non furono osservate alterazioni nelle nubi né nei minuti subito seguenti all'impatto, né nelle rivoluzioni successive,[16] in modo analogo a quanto accade per un bolide nell'atmosfera terrestre.

Nel caso di oggetti con un diametro superiore ai Errore in {{M}}: parametro 3 non è un numero valido., in grado di penetrare al di sotto dello strato visibile delle nubi, la fenomenologia diventa più complessa.[48] Gran parte dell'energia cinetica dell'oggetto impattante è trasferita all'atmosfera e ciò determina un rapido incremento della temperatura locale, cui è associata un'intensa emissione luminosa.[N 6] La massa di gas atmosferico che ne è interessata espande verso l'alto (dove incontra una minore resistenza). Si ha così la formazione di un pennacchio che può raggiungere in pochi secondi altezze di un migliaio di chilometri e temperature di un migliaio di kelvin (per un oggetto originariamente di circa Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido.).[48] Quando cessa l'espansione, il pennacchio precipita su sé stesso e l'impatto con l'atmosfera determina un nuovo incremento di temperatura. Questa fenomenologia è stata effettivamente osservata negli impatti dei frammenti di maggiori dimensioni della Cometa Shoemaker-Levy 9.[49] Ciò conduce, inoltre, alla risalita di materiale dalle zone più profonde del pianeta. Nel caso degli impatti della Cometa Shoemaker-Levy 9 ammoniaca e solfuro di carbonio (presenti tipicamente nella troposfera) rimasero nell'alta atmosfera almeno per quattordici mesi dopo l'evento.[50]

La collisione può generare, inoltre, delle onde sismiche, che nel caso della SL9 viaggiarono attraverso il pianeta ad una velocità di 450 m/s e che furono osservate per più di due ore dopo l'impatto.[51] In alcuni casi, inoltre, possono manifestarsi aurore in prossimità del sito d'impatto e nella zona diametralmente opposta, valutata rispetto al campo magnetico di Giove, interpretate come conseguenza della ricaduta del materiale del pennacchio.[52] Infine, nel caso degli impatti della Cometa Shoemaker-Levy 9 fu rilevato un netto incremento nelle emissioni radio provenienti dal pianeta ed interpretato come conseguenza dell'immissione nella magnetosfera gioviana di elettroni relativistici - elettroni con velocità prossime a quella della luce.[53]

Sul sito d'impatto, in funzione delle dimensioni dell'oggetto impattante e della sua composizione, si forma rapidamente una macchia estremamente scura se osservata nel visibile e nell'ultravioletto e brillante nell'infrarosso. Le dimensioni delle macchia sono correlate all'intensità delle emissioni nell'infrarosso del pennacchio d'impatto.[47] Nel caso di oggetti cometari di dimensioni di 1–2 km (come fu il caso del frammento G della Cometa Shoemaker-Levy 9), la macchia risulta predominante rispetto alle formazioni tipiche dell'atmosfera gioviana. Essa si compone di due elementi: un'ellisse centrale, corrispondente al sito dell'esplosione, ed un semianello più spesso, nella direzione opposta rispetto a quella di impatto e corrispondente al materiale espulso.[28][47] Il processo che conduce alla formazione della macchia non è chiaro.[8] Gli studiosi ritengono che sia composta principalmente da detriti.[28][54]

Macchie di piccole dimensioni possono scomparire in pochi giorni o settimane. Le macchie di dimensioni maggiori, però, permangono per diversi mesi, pur deformandosi nel corso del tempo. Nel caso di impatti multipli, come fu il caso della cometa SL9, in corrispondenza della fascia occupata dalle macchie può formarsi una "banda d'impatto". Nel 1994 essa non si formò dall'unione delle macchie, ma si materializzò mentre queste iniziarono a dissolversi e permanne fino a circa la metà dell'anno successivo.[47]

Identificazione del corpo impattante

Solo nel caso dell'impatto della Cometa Shoemaker-Levy 9 è stato possibile osservare il corpo impattante prima della collisione con il pianeta; in tutti gli altri casi, si è cercato di identificarne la natura e la provenienza analizzando gli effetti sull'atmosfera. Le informazioni acquisite durante gli impatti dei ventuno frammenti della cometa, pertanto, costituiscono un'importante pietra di paragone per gli studi successivi.

In dettaglio, l'individuazione di specifiche specie chimiche attraverso analisi spettroscopiche dei detriti permette di distinguere una cometa (ricca di acqua e povera di silicio) da un asteroide.[55] Mentre, la profondità della quota a cui giunge il disturbo generato nell'esplosione e la durata di permanenza del disturbo stesso consentono, a loro volta, di produrre stime delle dimensioni del corpo impattante.

Queste informazioni sono utili per sviluppare modelli delle popolazioni di comete ed asteroidi nei pressi dell'orbita di Giove. A tal riguardo, l'impatto del 2009 è stato particolarmente importante e potrebbe modificare le nostre conoscenze sul numero degli asteroidi zenosecanti se si rivelasse statisticamente significativo. D'altra parte, l'identificazione potrebbe non essere corretta, evidenziando in tal caso un'ancora limitata conoscenza sulla composizione interna dei nuclei cometari.[56]

Frequenza d'impatto

La frequenza di impatto su un pianeta può essere definita come l'intervallo medio tra due impatti consecutivi, cosicché ad un valore elevato di essa corrisponde un breve intervallo tra due impatti consecutivi.[57] Nel 1988, Nakamura e Kurahashi stimarono che ogni 500-1000 anni una cometa gioviana dal diametro superiore a 1 km avrebbe potuto impattare sul pianeta.[58] Tale stima fu rivista alla luce dell'impatto della Cometa Shoemaker-Levy 9, nel 1994. Nei vari lavori ad esso successivi furono suggeriti valori compresi tra 50 e 350 anni, per un oggetto di Errore in {{M}}: parametro 1 non è un numero valido..[9] Essi tuttavia si basano su alcune assunzioni che sono state messe in discussione dall'impatto del 2009.

In particolare, si è ritenuto che il ruolo degli asteroidi fosse marginale e fossero principalmente le comete gioviane a precipitare sul pianeta.[59] Inoltre, il dato temporale derivante dalle osservazioni è radicalmente cambiato: al 2008, le uniche due osservazioni confermate indicavano un intervallo temporale di circa 300 anni tra l'impatto osservato da Cassini e quello della SL9. Al 2010, la nuova osservazione riduce nettamente tale valore, essendo trascorsi solo quindici anni dall'impatto precedente e si potrebbe giungere a stimare, in base alle ultime due osservazioni, anche una frequenza di impatto di 10 anni per un oggetto di Errore in {{M}}: parametro 1 non è un numero valido..[9]

Per quanto riguarda gli impatti con i meteoroidi, la loro distribuzione nel sistema solare esterno non è nota e pertanto non è possibile fornire una previsione sulla frequenza di impatto se non facendo affidamento su dati parziali.[60]

Considerando un meteoroide di circa 10 m di diametro, avremmo:

- un impatto all'anno su Giove, da considerazioni relative alla craterizzazione delle superfici dei satelliti medicei;[60]

- 30-100 collisioni l'anno, basando il dato sulle popolazioni asteroidali e cometarie in prossimità dell'orbita del pianeta.[60]

Per confronto, per la Terra è stata stimata una frequenza di un impatto con un oggetto di queste dimensioni ogni 6-15 anni.[60]

Campagne di ricerca

Come evidenziato nelle sezioni precedenti, dall'osservazione degli eventi d'impatto su Giove è possibile desumere informazioni sulla composizione delle comete e degli asteroidi, ma anche su quella degli strati più profondi dell'atmosfera gioviana. La frequenza degli impatti, invece, ci fornisce informazioni sulle popolazioni asteroidali e cometarie presenti nel sistema solare esterno.

È possibile riconoscere i recenti siti d'impatto per le caratteristiche che li contraddistinguono, in particolare la comparsa di macchie scure sul disco del pianeta, come è accaduto nel 2009. I rilevatori CCD nel visibile attualmente in commercio possono individuare macchie della dimensione minima di circa Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido. di larghezza.[61] Sanchez-Lavega e colleghi suggeriscono di sfruttare la luminosità delle macchie in corrispondenza di una lunghezza d'onda di Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido.,[62] rilevabile utilizzando dei CCD adatti al vicino infrarosso, oppure quella in corrispondenza dell'intervallo Errore in {{M}}: parametro 1 non è un numero valido., rilevabile utilizzando dei filtri K.[61]

Diverso è il caso dei meteoroidi che non lasciano evidenti segni d'impatto. L'emissione luminosa che accompagna l'ingresso in atmosfera nel loro caso dura pochi secondi (Errore in {{M}}: parametro 1 non è un numero valido.) ed è quindi necessario un monitoraggio continuo della superficie del pianeta ad alta frequenza per la loro individuazione. Hueso et al. suggeriscono che telescopi dal diametro compreso tra 15 e Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido. siano gli strumenti ideali per la loro rilevazione, se equipaggiati con webcam o altri strumenti di registrazione video.[60]

Infine, maggiori informazioni sulla frequenza di impatto possono essere desunte anche analizzando le osservazioni storiche di Giove condotte nel Settecento e nell'Ottocento alla luce delle nuove conoscenze acquisite.[63] Ad esempio, l'astronoma ungherese Illés Erzsébet, analizzando i carteggi delle osservazioni eseguite presso tre osservatori ungheresi, ha individuato altri tre possibili eventi d'impatto verificatisi nel 1879, 1884 e 1897.[64] Le identificazioni proposte necessitano di essere confermate.

Alcuni studi del 2007, in ultimo, hanno posto in relazione le increspature degli anelli di Giove con l'impatto della Cometa SL9, analizzandone l'evoluzione temporale registrata dagli strumenti a bordo delle sonde Galileo, Cassini e New Horizons che hanno visitato il pianeta.[65][66] Negli anelli, potrebbero quindi essere presenti "tracce fossili" da cui potrebbe essere desunta l'occorrenza di precedenti impatti oppure, in futuro, potrebbero manifestarsi tracce di eventi non direttamente osservati.[67][68]

Le collisioni nella cultura di massa

L'osservazione diretta di eventi d'impatto su Giove ha portato a maturare, anche nell'opinione pubblica, la consapevolezza che l'impatto di una cometa o di un asteroide con il nostro pianeta avrebbe conseguenze potenzialmente devastanti. Pertanto, la possibilità di una tale caduta è divenuta un qualcosa di concreto, dalla quale ci si deve, per quanto possibile, premunire.[69][70][71]

Ciò è accaduto soprattutto grazie alla vicenda della Cometa Shoemaker-Levy 9, cui fu dedicata una estesa copertura mediatica[72] e della quale era stata evidenziata la portata storica. Tra le forme di comunicazione rivolte al grande pubblico, ci fu anche la produzione nel 1998 dei film Deep Impact di Mimi Leder ed Armageddon di Michael Bay.

La scoperta degli impatti successivi ha evidenziato, invece, che tali eventi sono molto più frequenti di quanto precedentemente pensato.[73] Va inoltre rilevato il ruolo avuto da astronomi non professionisti nell'identificazione dei segni dell'impatto,[74] ciò anche grazie ad un riduzione del costo di strumenti di osservazione tecnologicamente avanzati.[75]

Note

- Note al testo

- ^ La sua massa corrisponde a circa 2,5 volte la somma di quelle di tutti gli altri pianeti messi insieme.

(EN) Arnold Hanslmeier, Water in the Universe, Springer, 2010, p. 58, ISBN 90-481-9983-2. URL consultato il 1º febbraio 2011. - ^ Ad esempio un transito all'afelio del corpo minore.

- ^ Per maggiori dettagli si veda la voce sull'atmosfera di Giove.

- ^ La temperatura tipica della sommità delle nubi è di Errore in {{M}}: parametro 3 non è un numero valido..

- ^ Latutudine 17° N; longitudine 140°, calcolata rispetto al sistema si riferimento "System II".

- ^ L'emissione elettromagnetica può essere modellata in prima approssimazione utilizzando le curve di Planck per un corpo nero alla temperatura raggiunta. Nel caso degli impatti dei frammenti della cometa SL-9 di grandi dimensioni è stato stimato un picco nella temperatura superiore a Errore in {{M}}: parametro 3 non è un numero valido..

Martin, T.Z., 1996.

- Fonti

- ^ (EN) G.A. Chebotarev, Gravitational Spheres of the Major Planets, Moon and Sun, in Soviet Astronomy, vol. 7, 1964, p. 620. URL consultato il 12 febbraio 2011.

- ^ (EN) G. Tancredi, Lindgren, M.; Rickman, H., Temporary Satellite Capture and Orbital Evolution of Comet P/Helin-Roman-Crockett, in Astronomy and Astrophysics, vol. 239, novembre 1990, pp. 375–380. URL consultato il 1º febbraio 2011.

- ^ (EN) Katsuhito Ohtsuka, Ito, T.; Yoshikawa, M.; Asher, D. J.; Arakida, H., Quasi-Hilda Comet 147P/Kushida-Muramatsu: Another long temporary satellite capture by Jupiter (PDF), in Astronomy & Astrophysics, 19 agosto 2008. URL consultato il 1º febbraio 2011.

- ^ (EN) J. Horner, Jones, B.W.; Chambers, J., Jupiter - friend or foe? III: the Oort cloud comets, in International Journal of Astrobiology, vol. 9, n. 1, 2010, pp. 1-10, DOI:10.1017/S1473550409990346. URL consultato il 4 febbraio 2011.

- ^ (EN) J. Horner, Jones, B.W., Jupiter: Friend or foe? I: the asteroids, in International Journal of Astrobiology, vol. 7, 3&4, 2008, pp. 251-261, DOI:10.1017/S1473550408004187. URL consultato il 1º febbraio 2011.

- ^ (EN) J. Horner, Jones, B.W., Jupiter - friend or foe? II: the Centaurs, in International Journal of Astrobiology, vol. 8, n. 2, 2009, pp. 75-80, DOI:10.1017/S1473550408004357. URL consultato il 4 febbraio 2011.

- ^ (EN) Dennis Overbye, Jupiter: Our Cosmic Protector?, in The New York Times, 26 luglio 2009, p. WK7. URL consultato il 1º febbraio 2011.

- ^ a b c Sánchez-Lavega, A. et al., 2010.

- ^ a b c Sánchez-Lavega, A. et al., pp. 6-7, 2010.

- ^ (EN) Tristan Guillot, A comparison of the interiors of Jupiter and Saturn, in Planetary and Space Sciences, vol. 47, 1999, pp. 1183–1200, DOI:10.1016/S0032-0633(99)00043-4. URL consultato il 5 febbraio 2011.

- ^ (EN) Paul M. Schenk, Asphaug, Erik; et al., Cometary Nuclei and Tidal Disruption: The Geologic Record of Crater Chains on Callisto and Ganymede, in Icarus, vol. 121, n. 2, giugno 1996, pp. 249–24, DOI:10.1006/icar.1996.0084.

- ^ (EN) R. Greeley, Klemaszewski, J. E.; Wagner, L.; et al., Galileo views of the geology of Callisto, in Planetary and Space Science, vol. 48, 2000, pp. 829–853, DOI:10.1016/S0032-0633(00)00050-7.

- ^ (EN) W.B. McKinnon, Schenk, P.M., Estimates of comet fragment masses from impact crater chains on Callisto and Ganymede, in Geophysical Research Letters, vol. 22, n. 13, 1995, pp. 1829-1832, DOI:10.1029/95GL01422. URL consultato l'8 febbraio 2010.

- ^ (EN) I. Tabe, Watanabe, J.-I.; Jimbo, M., Discovery of a Possible Impact SPOT on Jupiter Recorded in 1690, in Publications of the Astronomical Society of Japan, vol. 49, 1997, pp. L1-L5.

- ^ A.F. Cook, Duxbury, T.C., A Fireball in Jupiter's Atmosphere, in J. Geophys. Res., vol. 86, A10, 1981, pp. 8815–8817, DOI:10.1029/JA086iA10p08815. URL consultato il 4 febbraio 2011.

- ^ a b c d e Hueso, R. et al., 2010.

- ^ a b c National Space Science Date Center, NASA, 2005.

- ^ Brian G. Marsden, Eugene Shoemaker (1928-1997), su www2.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory – National Aeronautics and Space Administration, 18 luglio 1997). URL consultato il 18 febbraio 2009.

- ^ (EN) Dan Burton, Question 2.4, su Frequently Asked Questions about the Collision of Comet Shoemaker-Levy 9 with Jupiter, Department of Physics and Astronomy, Stephen F. Austin State University, 1994. URL consultato il 1º febbraio 2011.

- ^ Comet P/Shoemaker-Levy 9: The "String of Pearls" Comet, su hubblesite.org. URL consultato il 19 febbraio 2009.

- ^ Massimo Corbisiero, Le ultime osservazioni e i modelli della cometa frantumata, su astrofilitrentini.it, Associazione Astrofili Trentini, giugno 1994. URL consultato il 19 febbraio 2009.

- ^ (EN) D.K. Yeomans, Chodas, P.W, Periodic Comet Shoemaker-Levy 9 (1993e), su International Astronomical Union circular (IAUC) 5909, Unione Astronomica Internazionale, 17 dicembre 1993. URL consultato il 19 febbraio 2009.

- ^ Noll, K. S. et al, 1995.

- ^ Martin, T.Z., 1996.

- ^ (EN) P.R. Weissman, et al., Galileo NIMS Direct Observation of the Shoemaker-Levy 9 Fireballs and Fall Back, in Abstracts of the Lunar and Planetary Science Conference, vol. 26, 1995, p. 1483. URL consultato il 2 febbraio 2011.

- ^ (EN) Dan Bruton, Question 3.1, su Frequently Asked Questions about the Collision of Comet Shoemaker-Levy 9 with Jupiter, Texas A&M University, 2006. URL consultato il 19 febbraio 2009.

- ^ La maggiore delle quali raggiunse Errore in {{M}}: parametro 2 non è un numero valido. (pari quasi al diametro della Terra), generata nella collisione del frammento G.

- ^ a b c (EN) H.B. Hammel, The Spectacular Swan Song of Shoemaker-Levy 9, su 185th AAS Meeting, vol. 26, American Astronomical Society, 1994, 1425. URL consultato il 2 febbraio 2011.

- ^ a b (EN) Ron Baalke, Comet Shoemaker-Levy Collision with Jupiter, su www2.jpl.nasa.gov, NASA. URL consultato il 2 gennaio 2007.

- ^ (EN) B. Bézard, Long-term Response of Jupiter's Thermal Structure to the SL9 Impacts, in Planetary and Space Science, vol. 45, n. 10, 1997, pp. 1251–1271, DOI:10.1016/S0032-0633(97)00068-8.

- ^ (EN) R. Moreno, et al., Jovian Stratospheric Temperature during the Two Months Following the Impacts of Comet Shoemaker-Levy 9, in Planetary and Space Science, vol. 49, n. 5, 2001, pp. 473–486, DOI:10.1016/S0032-0633(00)00139-2.

- ^ Robert R. Britt, Remnants of 1994 Comet Impact Leave Puzzle at Jupiter, space.com, 23 agosto 2004. URL consultato il 2 febbraio 2011.

- ^ E. Theilig, Project GALILEO: Farewell to the Major Moons of Jupiter, IAF abstracts, 34th COSPAR Scientific Assembly, The Second World Space Congress, held 10-19 October, 2002 in Houston, TX, USA., p.Q-2-01IAF abstracts, 34th COSPAR Scientific Assembly, The Second World Space Congress, held 10-19 October, 2002 in Houston, TX, USA., p.Q-2-01, meeting abstract, 2002. URL consultato il 12 febbraio 2011.

- ^ Cometa si schianta su Giove: la scoperta dell'anno è di un astronomo dilettante, Corriere.it, 21 luglio 2009. URL consultato il 22 luglio 2009.

- ^ Robert Sanders, Jupiter pummeled, leaving bruise the size of the Pacific Ocean, su berkeley.edu, University of California, Berkeley press release, 21 luglio 2009. URL consultato il 23 luglio 2009.

- ^ (EN) Denise Chow, Rogue Asteroid, Not Comet, Smacked Into Jupiter, su space.com, 3 giugno 2010. URL consultato il 5 giugno 2010.

- ^ (EN) G.S. Orton, Fletcher, L.N. et al., The atmospheric influence, size and possible asteroidal nature of the July 2009 Jupiter impactor, in Icarus, vol. 211, n. 1, 2011, pp. 587-602, DOI:10.1016/j.icarus.2010.10.010.

- ^ (EN) Robert Mackey, Amateur Finds New Earth-Sized Blot on Jupiter, su thelede.blogs.nytimes.com, The New York Times, 21 luglio 2009. URL consultato il 23 luglio 2009.

- ^ (EN) NASA, Mysterious Flash on Jupiter Left No Debris Cloud, su hubblesite.org. URL consultato il 16 giugno 2010.

- ^ a b c (EN) John H. Rogers, New impact on Jupiter before & after, su alpo-j.asahikawa-med.ac.jp, British Astronomical Association. URL consultato il 6 giugno 2010.

- ^ a b c (EN) Kunio M. Sayanagi, Jupiter hit by another impactor Thursday, su arstechnica.com, Ars Technica, 3 giugno 2010. URL consultato il 6 giugno 2010.

- ^ (EN) Michael Bakich, Another impact on Jupiter, su astronomy.com, Astronomy Magazine online, 4 marzo 2010. URL consultato il 6 giugno 2010.

- ^ (EN) Australian amateur astronomer Anthony Wesley filmes Jupiter impact, in The Daily Telegraph, 5 giugno 2010. URL consultato l'8 febbraio 2011.

- ^ a b (EN) Kelly Beatty, Another Flash on Jupiter!, su skyandtelescope.com, Sky & Telescope, 22 agosto 2010. URL consultato il 4 febbraio 2011.

- ^ (EN) optical flash on the surface of the Jupiter observed in Japan, su alpo-j.asahikawa-med.ac.jp, ALPO-Japan Latest. URL consultato il 4 febbraio 2011.

- ^ (EN) Tony Phillips, Explotion on Jupiter, su What's up in space, Spaceweather.com, 11 settembre 2012. URL consultato il 15 settembre 2012.

- ^ a b c d Rogers, J.H., 1996.

- ^ a b (EN) T. Takata, O'Keefe, J.D.; Ahrens, T.J.; Orton, G.S., Comet Shoemaker-Levy 9: Impact on Jupiter and plume evolution, in Icarus, vol. 109, n. 1, 1994, pp. 3-19, DOI:10.1006/icar.1994.1074. URL consultato il 7 febbraio 2011.

- ^ (EN) R.W. Carlson, et al., Galileo infrared observations of the Shoemaker-Levy 9 G impact fireball: A preliminary report, in Geophysical Research Letters, vol. 22, n. 12, 1995, pp. 1557-1560, DOI:10.1029/95GL01189. URL consultato il 7 febbraio 2011.

- ^ (EN) M.A. McGrath, Yelle, R. V.; Betremieux, Y., Long-term Chemical Evolution of the Jupiter Stratosphere Following the SL9 Impacts, in Bulletin of the American Astronomical Society, vol. 28, 1996, p. 1149. URL consultato il 7 febbraio 2011.

- ^ A. P. Ingersoll, Kanamori H., Waves from the collisions of comet Shoemaker-Levy 9 with Jupiter, in Nature, vol. 374, aprile 1995, pp. 706–708, DOI:10.1038/374706a0. URL consultato il 19 febbraio 2009.

- ^ (EN) T.W. Hill, Dessler, A.J., Mid-latitude Jovian aurora produced by the impact of comet Shoemaker-Levy-9, in Geophysical Research Letters, vol. 22, n. 13, 1995, pp. 1817-1820, DOI:10.1029/95GL01774. URL consultato il 7 febbraio 2011.

- ^ (EN) C.A. Olano, Jupiter's Synchrotron Emission Induced by the Collision of Comet Shoemaker-Levy 9, in Astrophysics and Space Science, vol. 266, n. 3, 1999, pp. 347–369, DOI:10.1023/A:1002020013936. URL consultato il 7 febbraio 2011.

- ^ (EN) G.B. Field e Tozzi, G.P.; Stanga, R.M., Dust as the cause of spots on Jupiter, in Astronomy and Astrophysics, vol. 294, n. 3, pp. L53-L55. URL consultato il 7 febbraio 2011.

- ^ Fletcher, L.N, et al., 2010.

- ^ Orton, G.S.; Fletcher, L.N. et al., 2011.

- ^ Nakamura, T.; Kurahashi, H., 1998.

- ^ Per confronto, per la Terra stimarono una frequenza di 2-4 milioni di anni.

Nakamura, T.; Kurahashi, H., 1998. - ^ (EN) K. Zahnle, Dones, L.; Levison, H.F., Cratering Rates on the Galilean Satellites, in Icarus, vol. 136, n. 2, 1998, pp. 202-222, DOI:10.1006/icar.1998.6015. URL consultato l'8 febbraio 2011.

- ^ a b c d e Hueso, R. et al., p. L132, 2010.

- ^ a b Sánchez-Lavega, A. et al., p. 8, 2010.

- ^ Corrispondente alla linea spettrale del metano.

- ^ (EN) T. A. Hockey, Historical Planetary Astronomy, in American Astronomical Society, 187th AAS Meeting, #27.04; Bulletin of the American Astronomical Society, vol. 27, 1995, p. 1325. URL consultato il 7 febbraio 2011.

- ^ (EN) Illés-Almár Erzsébet, SL9-like impact-traces on Jupiter?, in C. Sterken; J.B. Hearnshaw (a cura di), Miklós Konkoly Thege (1842-1916). 100 Years of Observational Astronomy and Astrophysics - A collection of papers on the history of Observational Astrophysics, Brussels, VUB, 2001, ISBN 90-805538-3-2. URL consultato il 7 febbraio 2011.

- ^ (EN) M.R. Showalter, Hedman, M.M.; Burns, J.A., Vertical Ripples in the Jovian Ring, in American Astronomical Society, DPS meeting #42, #19.01; Bulletin of the American Astronomical Society, vol. 42, 2010, p. 980. URL consultato il 6 aprile 2011.

- ^ (EN) M.R. Showalter, Hedman, M.M., Vertical Warping of the Jovian Ring, in American Astronomical Society, DDA meeting #41, #11.03; Bulletin of the American Astronomical Society, vol. 41, 2010, p. 939. URL consultato il 6 aprile 2011.

- ^ (EN) Did a Comet Make Jupiter's Rings Wave?, su Breaking orbit, nationalgeographic.com/blog, 5 ottobre 2010. URL consultato il 6 aprile 2011.

- ^ (EN) Casey Kazan, A Mystery Object Impacted Jupiter's Rings: Was It the 1994 Comet Shoemaker-Levy?, su dailygalaxy.com, 8 ottobre 2010. URL consultato il 6 aprile 2011.

- ^ (EN) A. Carusi, The Spaceguard Foundation, Spaceguard Integrated System for Potentially Hazardous Object Survey (PDF), su esamultimedia.esa.int, ESA Portal, 10 luglio 2006. URL consultato il 13 marzo 2009.

- ^ Il pericolo di un impatto con la terra, su torinoscienza.it, tuttoscienza.it. URL consultato il 13 marzo 2009.

- ^ (EN) C.R. Chapman, What If?, in J.R. Spencer, J. Mitton (a cura di), The great comet crash: the impact of comet Shoemaker-Levy 9 on Jupiter, CUP Archive, 1995, pp. 103-108, ISBN 0-521-48274-7. URL consultato il 7 febbraio 2011.

- ^ (EN) J. Kelly Beatty, The "Great Crash" (PDF), su The Trill of Planetary Exploration as told by Leading Experts, S. Alan Stern. URL consultato il 13 marzo 2009.

- ^ (EN) Hubble Images Suggest Rogue Asteroid Smacked Jupiter, su nasa.gov, NASA, 3 giugno 2010. URL consultato il 13 febbraio 2011.

- ^ Gasparri, Daniele. Impatto su Giove. Coelum n. 131 - Settembre 2009, p. 30.

- ^ (EN) David L. Chandler, Jupiter, solar system's 'big bully,' takes a punch, su web.mit.edu, MIT News Office, 30 luglio 2009. URL consultato il 13 febbraio 2011.

Bibliografia

Titoli generali

- (EN) Albrecht Unsöld, The New Cosmos, New York, Springer-Verlag, 1969.

- H. L. Shipman, L'Universo inquieto. Guida all'osservazione a occhio nudo e con il telescopio. Introduzione all'astronomia, Bologna, Zanichelli, 1984, ISBN 88-08-03170-5.

- (EN) Stephen Hawking, A Brief History of Time, Bantam Books, 1988, ISBN 0-553-17521-1.

- H. Reeves, L'evoluzione cosmica, Milano, Rizzoli–BUR, 2000, ISBN 88-17-25907-1.

- AA.VV, L'Universo - Grande enciclopedia dell'astronomia, Novara, De Agostini, 2002.

- J. Gribbin, Enciclopedia di astronomia e cosmologia, Milano, Garzanti, 2005, ISBN 88-11-50517-8.

- W. Owen, et al, Atlante illustrato dell'Universo, Milano, Il Viaggiatore, 2006, ISBN 88-365-3679-4.

- M. Rees, Universo. Dal big bang alla nascita dei pianeti. Dal sistema solare alle galassie più remote, Milano, Mondadori Electa, 2006, p. 512.

Titoli specifici

Sul sistema solare

- M. Hack, Alla scoperta del sistema solare, Milano, Mondadori Electa, 2003, p. 264.

- F. Biafore, In viaggio nel sistema solare. Un percorso nello spazio e nel tempo alla luce delle ultime scoperte, Gruppo B, 2008, p. 146.

- (EN) Vari, Encyclopedia of the Solar System, Gruppo B, 2006, p. 412, ISBN 0-12-088589-1.

Sul pianeta

- (EN) Bertrand M. Peek, The Planet Jupiter: The Observer's Handbook, Londra, Faber and Faber Limited, 1981, ISBN 0-571-18026-4, , OCLC 8318939.

- (EN) Eric Burgess, By Jupiter: Odysseys to a Giant, New York, Columbia University Press, 1982, ISBN 0-231-05176-X.

- (EN) John H. Rogers, The Giant Planet Jupiter, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, ISBN 0-521-41008-8, , OCLC 219591510.

- (EN) Reta Beebe, Jupiter: The Giant Planet, 2°, Washington, Smithsonian Institute Press, 1996, ISBN 1-56098-685-9.

- (EN) AA.VV., The New Solar System, a cura di Kelly J. Beatty; Carolyn Collins Peterson; Andrew Chaiki, 4ª ed., Massachusetts, Sky Publishing Corporation, 1999, ISBN 0-933346-86-7, , OCLC 39464951.

- (EN) D. C. Jewitt; S. Sheppard ; C. Porco, F. Bagenal; T. Dowling; W. McKinnon, Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere (PDF), Cambridge, Cambridge University Press, 2004, ISBN 0-521-81808-7 (archiviato dall'url originale il 14 giugno 2007).

- (EN) Linda T. Elkins-Tanton, Jupiter and Saturn, New York, Chelsea House, 2006, ISBN 0-8160-5196-8.

Pubblicazioni scientifiche (in lingua inglese)

- (EN) Comet Shoemaker-Levy 9 Collision with Jupiter, su nssdc.gsfc.nasa.gov, National Space Science Date Center, NASA, febbraio 2005. URL consultato il 4 febbraio 2011.

- (EN) Noll, K. S. et al, HST Spectroscopic Observations of Jupiter Following the Impact of Comet Shoemaker-Levy 9, in Science, vol. 267, n. 5202, 1995, pp. 1307–1313, DOI:10.1126/science.7871428. URL consultato il 24 agosto 2008.

- David H. Levy, Eugene M. Shoemaker; Carolyn S. Shoemaker, La cometa Shoemaker-Levy 9 incontra Giove, in Angioletta Coradini (a cura di), Il Sistema solare, «Le Scienze quaderni» numero 111, dicembre 1999, pp. 59-67. Già pubblicato su «Le Scienze» n. 326, ottobre 1995.

- (EN) J.H. Rogers, The comet collision with Jupiter: II. The visible scars, in Journal of the British Astronomical Association, vol. 106, n. 3, 1996, pp. 125-149. URL consultato il 7 febbraio 2010.

- (EN) T.Z. Martin, Shoemaker-Levy 9: Temperature, Diameter and Energy of Fireballs, in Bulletin of the American Astronomical Society, vol. 28, 1996, p. 1085. URL consultato il 2 febbraio 2011.

- (EN) T. Nakamura, Kurahashi, H., Collisional Probability of Periodic Comets with the Terrestrial Planets: An Invalid Case of Analytic Formulation, in Astronomical Journal, vol. 115, n. 2, 1998, pp. 848–854, DOI:10.1086/300206. URL consultato il 31 gennaio 2011.

- (EN) A. Sánchez-Lavega, et al., The impact of a large object with Jupiter in July 2009 (PDF), in The Astrophysical Journal Letters, vol. 715, n. 2, 2010, pp. L150, DOI:10.1088/2041-8205/715/2/L155. URL consultato il 5 giugno 2010.

- (EN) R. Hueso, et al., First Earth-based Detection of a Superbolide on Jupiter (PDF), in The Astrophysical Journal Letters, vol. 721, n. 2, 2010, pp. L129, DOI:10.1088/2041-8205/721/2/L129. URL consultato il 4 febbraio 2011.

- (EN) L.N Fletcher, et al., Jupiter Impacts in the Thermal-Infrared: Comparing Atmospheric Responses in 1994, 2009 and 2010, in American Astronomical Society, DPS meeting #42, #31.03; Bulletin of the American Astronomical Society, vol. 42, 2010, p. 1010. URL consultato il 4 febbraio 2011.

- (EN) G.S. Orton, Fletcher, L.N. et al., The atmospheric influence, size and possible asteroidal nature of the July 2009 Jupiter impactor, in Icarus, vol. 211, n. 1, 2011, pp. 587-602, DOI:10.1016/j.icarus.2010.10.010.

Voci correlate

Altri progetti

Wikinotizie contiene l'articolo Un nuovo impatto su Giove nel settembre del 2012

Wikinotizie contiene l'articolo Un nuovo impatto su Giove nel settembre del 2012

Collegamenti esterni

- (EN) Comet Shoemaker-Levy Collision with Jupiter, su www2.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory, NASA. URL consultato l'8 marzo 2011.

- (EN) Anthony Wesley, Impact mark on Jupiter, 19th July 2009, su jupiter.samba.org. URL consultato l'8 marzo 2011.