Plebiscito del Veneto del 1866: differenze tra le versioni

template citazione; formattazione isbn |

|||

| Riga 317: | Riga 317: | ||

Il 7 novembre 1866, con l'ingresso di [[Vittorio Emanuele II]] nella città di [[Venezia]], si concludeva anche la fase politica della [[terza guerra di indipendenza italiana]].<ref>{{Cita libro|autore=Giancarlo Giordano|titolo=Cilindri e feluche. La politica estera dell'Italia dopo l'Unità|città=Roma|editore=Aracne|anno=2008|p=82-83|isbn=978-88-548-1733-3|cid=Giordano}}</ref> |

Il 7 novembre 1866, con l'ingresso di [[Vittorio Emanuele II]] nella città di [[Venezia]], si concludeva anche la fase politica della [[terza guerra di indipendenza italiana]].<ref>{{Cita libro|autore=Giancarlo Giordano|titolo=Cilindri e feluche. La politica estera dell'Italia dopo l'Unità|città=Roma|editore=Aracne|anno=2008|p=82-83|isbn=978-88-548-1733-3|cid=Giordano}}</ref> |

||

Vittorio Emanuele II giunse con il treno reale alla [[stazione di Venezia Santa Lucia]] verso le ore 11:00, preceduto da colpi di cannone a salve sparati da [[Forte Marghera]]. La città era addobbata a festa, con coccarde Tricolori e manifesti di saluto (tra cui alcuni, fatti stampare da un certo Simonetti, riportavano l'anagramma "''Vittorio Emanuele - O Re, ami tu il Veneto? Mira! il Veneto è tuo!!''"). Il re, accompagnato dai figli Umberto ed Amedeo, fu accolto dalle autorità cittadine e fu portato alla lancia reale, condotta da 18 vogatori in costume, che percorse tutto il Canal Grande scortata da un gran corteo di gondole, salutato da un gran pubblico. Giunto al palazzo Ducale, il notaio Bisacco consegnò ufficialmente al re il rogito del 1848 con cui la Repubblica di San Marco aveva già giurato fedeltà ai Savoia<ref name=Franzina>{{cita libro|autore=Emilio Franzina|titolo=L'unificazione| |

Vittorio Emanuele II giunse con il treno reale alla [[stazione di Venezia Santa Lucia]] verso le ore 11:00, preceduto da colpi di cannone a salve sparati da [[Forte Marghera]]. La città era addobbata a festa, con coccarde Tricolori e manifesti di saluto (tra cui alcuni, fatti stampare da un certo Simonetti, riportavano l'anagramma "''Vittorio Emanuele - O Re, ami tu il Veneto? Mira! il Veneto è tuo!!''"). Il re, accompagnato dai figli Umberto ed Amedeo, fu accolto dalle autorità cittadine e fu portato alla lancia reale, condotta da 18 vogatori in costume, che percorse tutto il Canal Grande scortata da un gran corteo di gondole, salutato da un gran pubblico. Giunto al palazzo Ducale, il notaio Bisacco consegnò ufficialmente al re il rogito del 1848 con cui la Repubblica di San Marco aveva già giurato fedeltà ai Savoia<ref name=Franzina>{{cita libro|autore=Emilio Franzina|titolo=L'unificazione|collana=Venezia|editore=Laterza|anno=1986|città=Bari|p=31|ISBN=88-420-2751-8}}</ref>. I festeggiamenti proseguirono ininterrottamente per sei giorni, con spettacoli di gala al [[Teatro La Fenice]], fuochi pirotecnici, balli in maschera, illuminazioni a gas e serenate. L'evento venne seguito e descritto da circa 1.200 giornalisti e corrispondenti giunti a Venezia da tutto il mondo.<ref name=Franzina/> |

||

<gallery> |

<gallery> |

||

| Riga 359: | Riga 359: | ||

==Discussioni sulla validità del plebiscito== |

==Discussioni sulla validità del plebiscito== |

||

[[File:Francobollo del centenario dell'unione all'Italia 1966.jpg|miniatura|destra|Francobollo commemorativo del centenario dell'unione all'Italia (emesso nel 1966)]] |

[[File:Francobollo del centenario dell'unione all'Italia 1966.jpg|miniatura|destra|Francobollo commemorativo del centenario dell'unione all'Italia (emesso nel 1966)]] |

||

A partire dalla metà degli anni 1990,<ref>{{cita libro|autore=Daniele Trabucco|autore2=[[Sergio Romano]]|titolo=L'Antirisorgimento e il passato che non c'è|collana=Il paese delle molte storie|editore=Rizzoli|anno=2007|città=Milano|isbn=978-88-586-0166-2|url=https://books.google.it/books?id=JRlEW7jFOGsC&pg=PT24&dq=annessione+veneto&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi8huKsu-nPAhUG2RoKHa4oDbI4HhDoAQhOMAk#v=onepage&q=annessione%20veneto&f=false}}</ref> alcuni storici, per lo più riconducibili al [[venetismo|movimento venetista]]<ref>{{cita libro|autore=Giovanni Distefano|titolo=Atlante storico di Venezia|editore=Supernova|città=2008|edizione=II|p=688|ISBN=978-88-88548-88-3}}</ref><ref>{{cita libro|autore=Francesco Mario Agnoli, Ettore Beggiato, Nicolò Dal Grande|titolo=Veneto 1866|editore=Il Cerchio|anno=2016|p=36|ISBN=978-88- |

A partire dalla metà degli anni 1990,<ref>{{cita libro|autore=Daniele Trabucco|autore2=[[Sergio Romano]]|titolo=L'Antirisorgimento e il passato che non c'è|collana=Il paese delle molte storie|editore=Rizzoli|anno=2007|città=Milano|isbn=978-88-586-0166-2|url=https://books.google.it/books?id=JRlEW7jFOGsC&pg=PT24&dq=annessione+veneto&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi8huKsu-nPAhUG2RoKHa4oDbI4HhDoAQhOMAk#v=onepage&q=annessione%20veneto&f=false}}</ref> alcuni storici, per lo più riconducibili al [[venetismo|movimento venetista]]<ref>{{cita libro|autore=Giovanni Distefano|titolo=Atlante storico di Venezia|editore=Supernova|città=2008|edizione=II|p=688|ISBN=978-88-88548-88-3}}</ref><ref>{{cita libro|autore=Francesco Mario Agnoli, Ettore Beggiato, Nicolò Dal Grande|titolo=Veneto 1866|editore=Il Cerchio|anno=2016|p=36|ISBN=978-88-8474-460-9}}</ref> hanno iniziato a contestare la validità di quel plebiscito imputando ai [[casa Savoia|Savoia]] una forte pressione politica, una serie di presunti brogli e un non corretto svolgimento delle votazioni,<ref>{{cita libro|autore=Ettore Beggiato|titolo=1866 la grande truffa: il plebiscito di annessione del Veneto all'Italia|editore=Editoria universitaria|anno=1999|ISBN=978-88-88618-52-4|url=https://books.google.it/books?id=v6U_GQAACAAJ&dq=Ettore+Beggiato&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjm0df8lr7MAhVkJMAKHeX6DewQ6AEIPTAD}}</ref> aggiungendo che la società veneta ottocentesca era prevalentemente rurale con un tasso di [[analfabetismo]] ancora elevato e larghi strati della popolazione erano pronti ad accettare le indicazioni dei «ceti superiori» |

||

Altri storici e costituzionalisti respingono tale ricostruzione antirisorgimentale,<ref>{{cita news|autore=Daniele Trabucco|titolo=L’analisi|pubblicazione=Corriere delle Alpi|data=14 settembre 2016|url=http://ricerca.gelocal.it/corrierealpi/archivio/corrierealpi/2016/09/14/belluno-l-analisi-11.html}}</ref> ricordando da un lato che il plebiscito fu solo la convalida dell'attività diplomatica successiva al Trattato di Praga, dall'altro lato facendo notare il grande clima di festa che accompagnò la votazione e che si protrasse fino al trionfale ingresso di [[Vittorio Emanuele II di Savoia]] a [[Venezia]] il 7 novembre 1866, pertanto escludendo del tutto che l'annessione non fosse voluta dalla popolazione del Veneto e di Mantova. |

Altri storici e costituzionalisti respingono tale ricostruzione antirisorgimentale,<ref>{{cita news|autore=Daniele Trabucco|titolo=L’analisi|pubblicazione=Corriere delle Alpi|data=14 settembre 2016|url=http://ricerca.gelocal.it/corrierealpi/archivio/corrierealpi/2016/09/14/belluno-l-analisi-11.html}}</ref> ricordando da un lato che il plebiscito fu solo la convalida dell'attività diplomatica successiva al Trattato di Praga, dall'altro lato facendo notare il grande clima di festa che accompagnò la votazione e che si protrasse fino al trionfale ingresso di [[Vittorio Emanuele II di Savoia]] a [[Venezia]] il 7 novembre 1866, pertanto escludendo del tutto che l'annessione non fosse voluta dalla popolazione del Veneto e di Mantova. |

||

Versione delle 12:52, 8 dic 2016

Template:Infobox referendum Il plebiscito del Veneto del 1866, conosciuto ufficialmente anche come plebiscito di Venezia, delle province venete e di quella di Mantova, fu un plebiscito che avvenne nelle giornate di domenica 21 e lunedì 22 ottobre 1866 per sancire l'annessione al Regno d'Italia delle terre cedute alla Francia dall'Impero austriaco a seguito della terza guerra di indipendenza.

Contesto storico

La terza guerra d'indipendenza italiana

Nell'aprile 1866 il Regno d'Italia concluse una alleanza militare con la Prussia, proprio per unire la Venezia e il suo territorio, oltre che Trento, al Regno d'Italia, alleanza mantenuta nonostante l'offerta austriaca di cedere il Veneto alla Francia di Napoleone III (l'Austria ufficialmente non aveva rapporti diplomatici con l'Italia) che a sua volta l'avrebbe consegnato al regno d'Italia.[1] La terza guerra di indipendenza, scatenata da parte italiana nel quadro più vasto della Guerra austro-prussiana, vide dopo l'iniziale sconfitta italiana nella battaglia di Custoza, i successi militari di Garibaldi in Trentino (battaglia di Bezzecca) e di Cialdini (che giunse fin oltre Palmanova e vinse la battaglia di Versa) che portarono alla fine delle ostilità sul fronte italo-austriaco con l'armistizio di Cormons, avvenuto peraltro poco dopo la battaglia di Lissa).

Alla data del 25 luglio risultava liberato dalla dominazione austriaca tutto il territorio residuo dell'ex Regno Lombardo-Veneto, con l'esclusione delle sole fortezze di Legnago, Mantova, Palmanova, Peschiera del Garda, Venezia e Verona.

Trattato di Praga

L'Austria, sconfitta dalla Prussia (armistizio di Nikolsburg), cedette con il trattato di Praga del 23 agosto 1866 i territori residui[2] del Regno Lombardo-Veneto alla Francia, nell'intesa che Napoleone III li consegnasse a Vittorio Emanuele II previa organizzazione di una consultazione, che formalmente avesse confermato la volontà popolare alla liberazione del Veneto dal dominio austriaco.

La forma del trattato, per quanto riguardava il plebiscito, non incontrò i favori del re e del governo italiano:

«Il plebiscito si trova un atto veramente ridicolo e urta moltissimo il Re. [...] Cosa diventa adunque il Plebiscito? Io non sono così persuaso che sia inevitabile. Che può venirne non lo facendo? L'Austria non mi pare che potrebbe portarlo in campo come condizione per evacuare. Oramai la stipulazione tra Austria e Francia ha avuto effetto. Noi faremo un trattato da soli con l'Austria e in questo trattato non parleremo di Plebiscito.»

«I giornali italiani vi avranno a quest'ora informato della cattiva impressione prodotta dal Trattato di cessione alla Francia e dalla missione del generale Leboeuf. Il plebiscito istesso che doveva essere un modo d'evitare una retrocessione prese sotto la penna del Governo Francese e dello stesso Imperatore la forma d'una condizione restrittiva della cessione. [...] E notate che dove il progetto del plebiscito fu peggio accolto, fu appunto nel Veneto. [...]

Le truppe italiane entreranno tosto in Venezia e nelle altre fortezze, e insieme alle truppe saranno installate le autorità italiane. In questo modo s'intenderà compiuta la consegna e la riconsegna delle fortezze e dei territori e finita la missione del Generale Leboeuf. Il plebiscito avrà luogo dappoi contemporaneamente in tutto il Veneto, provocato dalle Municipalità e come una manifestazione spontanea della volontà del paese. In questo modo dopo firmata la pace, in tre o quattro giorni tutto sarebbe finito, perché in Venezia e in Verona entrerebbero i nostri soldati e sarebbero installate le nostre autorità. La Venezia sarebbe nostra e il plebiscito apparirebbe come una formalità susseguente. [...] Se le nostre truppe non potessero entrare, se non dopo il plebiscito, in Venezia, se il Generale Leboeuf dovesse rimanervi come il rappresentante d'una sovranità, chiamare le popolazioni a votare etc. etc., il paese, credetelo, sarebbe posto a troppo dura prova, il Governo screditato, il Re costretto ad accettare una situazione le cui conseguenze non sarebbero così presto cancellabili.»

Trattato di Vienna

Il trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, concluso fra Austria e Italia, stabiliva le condizioni della consegna e affermava nel suo preambolo che l'imperatore d'Austria aveva ceduto all'imperatore dei francesi il Regno Lombardo Veneto e che l'imperatore dei francesi, dal canto suo, si era dichiarato pronto a riconoscere la riunione del "Regno Lombardo Veneto agli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate". L'articolo 14 del trattato permetteva agli abitanti della regione, che l'avessero desiderato, di trasferirsi con i loro beni negli stati che rimanevano sotto il dominio dell'impero austriaco conservando quindi il loro stato di sudditi austriaci. L'evacuazione del territorio ceduto dall'Austria, dettagliata nell'articolo 5, sarebbe cominciata immediatamente dopo la sottoscrizione della pace, la cui data sarebbe coincisa col giorno dello scambio delle ratifiche del trattato di Vienna, come riportato nel primo articolo del trattato.

Convocazione del plebiscito

Da parte del governo italiano venne presentata a Vittorio Emanuele II una Relazione del Presidente del Consiglio e dei ministri Ministro di grazia e giustizia e dei culti a S. M. il Re intorno al plebiscito delle provincie Venete: la relazione iniziava con un preambolo in cui si affermava che il Regno d'Italia «crebbe e si ingrandì con il consenso spontaneo dei popoli ansiosi di dare all'idea nazionale una forma, che ne assicurasse lo svolgimento, e fosse all'Europa una guarentigia di ordine e di civiltà», venivano poi ricordati gli eventi del 1848 e le connesse manifestazioni di intenti di unione col Regno,[5] a cui seguirono "diciassette anni di resistenze e di patimenti". In risposta alla relazione il sovrano emanò il 7 ottobre il regio decreto per la convocazione del plebiscito, all'insaputa dei francesi,[6] pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 19 ottobre.[7]

In quei giorni era iniziata la consegna ufficiale delle fortezze e delle città da parte dei francesi alle autorità locali, seguita dall'ingresso delle truppe italiane: Borgoforte l'8 ottobre, Peschiera del Garda il 9 ottobre,[8] Mantova e Legnano l'11 ottobre, Palmanova il 12 e Verona il 15.[9]

-

Partenza degli austriaci dalla fortezza di Mantova

-

Bandiera italiana sulla fortezza di Verona

La notizia del decreto di convocazione, diffusa dalla stampa il 17 ottobre, provocò la reazione del generale plenipotenziario francese Edmond Le Bœuf, che protestò che «a fronte delle determinazioni reali, la sua consegna del Veneto a tre notabili onde organizzino un plebiscito, diventa derisoria [...] e d'altra parte essendo il Decreto Reale una violazione del trattato, egli protestava che ne riferiva al suo Governo, e che senza ordine ulteriore dall'Imperatore non avrebbe rimesso il Veneto».[10] Genova Thaon di Revel riuscì a convincerlo che si trattava solo di istruzioni preparatorie date ai comuni,[6] facendogli ritirare la protesta,[11] ma ammise che «in fondo aveva ragione».[6]

La cessione del 19 ottobre

Nella mattina del 19 ottobre nell'albergo Europa, dove alloggiava il generale Le Bœuf, si completarono le operazioni senza alcuna solennità:

- alle ore 7:00 il commissario militare Karl Möring per l'Austria consegnò Venezia e il Lombardo-Veneto al rappresentante francese[6]

- alle ore 7:30 il generale Le Bœuf rimise la piazzaforte di Venezia nelle mani dell'autorità cittadina, gli assessori Marcantonio Gaspari, Giovanni Pietro Grimani e Antonio Giustiniani Recanati[12]

- alle ore 8:00 il generale Le Bœuf "retrocedette" il Veneto a Luigi Michiel, Edoardo De Betta e Achille Emi-Kelder, rappresentanti rispettivamente di Venezia, Verona e Mantova, scelti su suggerimento di Thaon di Revel.[13][6]

Il giorno stesso venne pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 7 ottobre per il plebiscito e le truppe italiane entrarono in Venezia.[6]

«Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuto oggi alle ore 10 ¾ antimeridiane il seguente dispaccio da Venezia:[14]

La bandiera Reale italiana sventola dalle antenne di piazza San Marco, salutata dalle frenetiche grida della esultante popolazione. - Generale Di Revel

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rispose immediatamente con questo dispaccio:

Alla Rappresentansa municipale di Venezia - Il Governo del Re saluta Venezia esultante mentre la bandiera nazionale italiana sventola dalle antenne di piazza San Marco, simbolo di Venezia restituita all'Italia, dell'Italia restituita finalmente a se stessa. - Ricasoli»

-

Bandiere italiane innalzate in piazza San Marco

-

Ingresso delle truppe italiane a Venezia

-

Truppe italiane in piazza San Marco il 19 ottobre 1866

-

Telegramma del generale Revel inviato a Udine

Secondo alcune fonti, il 19 ottobre il Veneto sarebbe stato invece ceduto direttamente dall'Austria al Regno d'Italia, "tagliando fuori dalle trattative il plenipotenziario francese"[15]: il quotidiano Gazzetta di Venezia in pochissime righe riportò che: «Questa mattina in una camera dell'albergo Europa si è fatta la cessione del Veneto».[16]

Il 20 ottobre giunse a Venezia il commissario regio Giuseppe Pasolini, nominato già dal 13 ottobre.[6]

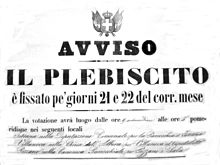

La votazione

La votazione per il plebiscito ebbe luogo nei giorni 21 e 22 ottobre 1866; a Venezia gli uffici elettorali rimasero aperti dalle 10:00 alle 17:00 in entrambi i giorni.[17]

Il plebiscito fu a suffragio universale maschile. Le istruzioni di voto, stabilite dal decreto del 7 gennaio,[7] vennero diffuse alla popolazione tramite manifesti, come nel caso della città di Mantova:

«La popolazione di questa Città come delle altre del Veneto, viene invitata ad esprimere la sua volontà di riunirsi al REGNO D'ITALIA mediante PLEBISCITO, e perché ciò possa compiersi senza indugi, è intenzione del Governo del RE che si ponga mano subito alle relative disposizioni.

La votazione seguirà nei giorni 21 e 22 corrente in ore da destinarsi. La Città di Mantova sarà divisa in sei Sezioni in ciascuna delle quali funzioneranno cinque Probi Viri per la legalità dell'atto.

Saranno ammessi a dare il loro voto tutti i Cittadini che hanno compiuti gli anni 21, che sono domiciliati da sei mesi nel Comune e, meno le donne, non è escluso che chi subì condanna per crimine, furto o truffa. I Cittadini che hanno fatto parte dell'Esercito Nazionale o dei Volontarii durante la campagna per l’indipendenza Nazionale saranno ammessi al voto anche se non abbiano compiuti gli anni 21.

La votazione seguirà secondo la formola qui sotto esposta. I bollettini stampati in questo senso si distribuiranno in località che saranno indicate con altro avviso. I Cittadini esprimeranno la loro volontà di aggregarsi al Regno d'Italia portando all'urna che si troverà nella località pure da destinarsi o il bollettino stampato od altro anche manoscritto che valga alla manifestazione della volontà.

CITTADINI

Accorrete festosi al compimento di un atto che nel mentre assicura un èra da tanto sospirata addimostrerà anche novellamente che fra noi non esiste che un unico voto una sola aspirazione, l'unione nostra alla grande famiglia Italiana sotto l'egida del Magnanimo Re VITTORIO EMANUELE.

FORMULA

«Dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il Governo Monarchico costituzionale del Re Vittorio Emanuele II e de' suoi successori»»

Era pertanto possibile votare consegnando un qualsiasi foglio contenente il testo del quesito, aggiungendo Sì oppure No.

Coloro che avevano diritto al voto in quanto maschi di età maggiore di 21 anni costituivano circa il 28% della popolazione residente; tale dato approssimativo è ottenuto considerando i maggiori di 21 anni come pari al 55% degli abitanti ed escludendo la popolazione femminile (50%), secondo i dati rilevati dal censimento del 1871.[18] Secondo il censimento austriaco del 1857, rispetto alla popolazione totale, gli uomini con età maggiore di 21 anni erano il 27% nelle province venete (624.728 su 2.306.875)[19] e il 28% nei cinque distretti mantovani rimasti all'impero dopo il 1859 (40.461 su 146.867).[20]

Il quesito riguardava l'adesione delle province del Veneto (che all'epoca includeva anche le province dell'odierno Friuli centro-occidentale) e quella di Mantova al Regno d'Italia.

| Testo del quesito |

|---|

| Dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il Governo monarchico-costituzionale del re Vittorio Emanuele II e de' suoi successori. |

Affluenza alle urne

L'affluenza al voto fu molto alta, oltre l'85% degli aventi diritto al voto.[22] Nel solo distretto di Padova votarono 29.894 elettori,[23] pari a circa il 98% degli aventi diritto.[24]

Nel comune di Venezia gli aventi diritto erano 30.601, ma votarono 4.000 persone in più (34.004 sì, 7 no e 115 nulli), poiché furono ammessi al voto anche i militari ed gli esiliati che erano rientrati[25].

Il voto della minoranza slovena

La partecipazione al plebiscito del 1866 della minoranza friulana di lingua slovena della cosiddetta Benecija o Slavia Veneta (situata nell'odierna provincia di Udine),[26] fu particolarmente significativa.[27] L'Impero austriaco, infatti, dopo il trattato di Campoformio aveva annullato l'autonomia giuridica,[28] linguistica e fiscale un tempo riconosciuta dalla Serenissima alla comunità slovena, la quale anche per questo motivo aderì alle idee risorgimentali,[29] che andarono ampliandosi sempre di più dopo la breve parentesi del 1848. Il voto antiaustriaco degli sloveni fu unanime: su 3.688 votanti vi fu una sola scheda contraria al Regno d'Italia.[30] Il passaggio al Regno d'Italia comportò molti cambiamenti economici, sociali e culturali per tale territorio,[31] ma iniziò anche una politica di italianizzazione delle Valli del Natisone e del Torre,[32] che nei decenni successivi al plebiscito alimentò un progressivo sentimento di delusione delle speranze di riconoscimento dell'identità slovena.

Il voto fuori dai confini veneti

In varie città del regno d'Italia ci furono votazioni per gli emigrati e gli esiliati veneti, in quanto l'articolo 10 del decreto stabiliva che avrebbero potuto votare "tutti gli Italiani delle provincie liberate che si trovassero, o per ragioni di pubblico servizio o per qualsiasi altro motivo in qualunque parte del Regno"; a Torino, ad esempio, ci furono 757 votanti, tutti per il Sì.[33]

A Firenze la votazione divenne una manifestazione pubblica:

«Firenze, 21 ottobre 1866

I Veneti e Mantovani residenti in Firenze adunavansi quest'oggi a mezzogiorno al palazzo municipale onde recarsi in forma solenne a deporre il voto per l'unione della loro terra natale all'Italia. Erano in numero di più centinaia e preceduti dalla banda della guardia nazionale e da bandiere colla croce di Savoia e col leone di San Marco procedevano per le vie de' Tornabuoni, de' Cerretani, piazza del Duomo, via de' Calzaioli e piazza della Signoria fino alla residenza dei Pretori nel palazzo degli Uffizi. Il popolo plaudente li accompagnava lungo la via e dalle finestre sventolavano le bandiere in segno d'esultanza.»

Il voto delle donne

Seppure non richiesto (in quanto all'epoca il suffragio era solo maschile), anche le donne di Venezia, Padova, Dolo, Mirano e Rovigo vollero esprimere il proprio voto.[35]

Anche a Mantova le donne, seppure non ammesse al voto, vollero portare il proprio sostegno: circa 2000 voti vennero raccolti in urne separate.[36]

Le donne veneziane inviarono un messaggio al re:

«Gli uomini hanno creduto d'esser saggi e giusti, quando decretarono che quella, la quale qui chiamano più eletta parte dell umanità, fosse esclusa dal concorrere colla sua azione in tutto ciò che si attiene al governo della pubblica cosa. Le donne di Venezia non si arrogano il diritto di giudicare tal legge ma proclamano in faccia al mondo che mai il sesso loro ne sentì l'amarezza e l'umiliazione più profondamente che in questa circostanza, in cui lo popolazioni sono appellate a dichiarare se vogliono unirsi alla comune patria sotto il glorioso scettro della Maestà Vostra e de' suoi augusti successori. Ma se ad esse è vietato il deporre nell'urna quel sì che compirà l'Italia, non sia però tolto loro di farlo giungere in altro modo a' piedi della Maestà Vostra. Accogliete dunque, o magnanimo Sire, questo grido che spontaneo, unanime, ardente, prorompe dal fondo de' nostri cuori: — Sì: noi vogliamo, come lo vogliono i nostri fratelli, l'unione della Venezia all'Italia sotto lo scettro di Vittorio Emanuele e de' suoi successori!»

Nella stampa dell'epoca venne sottolineato il carattere patriottico di questa partecipazione, trascurando gli accenni di protesta (l'amarezza e l'umiliazione) e di rivendicazione del diritto di voto.[38]

Risultati

Il 27 ottobre a Venezia, nella Sala dello Scrutinio del Palazzo Ducale, si svolsero le operazioni di spoglio dei voti. Dopo un breve discorso di Sebastiano Tecchio, presidente del Tribunale di Appello, i consiglieri del Tribunale annunciarono i risultati delle nove province.[39][40]

| Provincia | Sì | No | Nulli[41] |

|---|---|---|---|

| Belluno | 37.636 | 2 | 5 |

| Mantova | 37.000 | 2 | 36 |

| Padova | 84.375 | 4 | 1 |

| Rovigo | 33.696 | 8 | 1 |

| Treviso | 84.524 | 2 | 11 |

| Udine | 105.050 | 36 | 121 |

| Venezia | 82.879 | 7 | 115 |

| Verona | 85.589 | 2 | 6 |

| Vicenza | 85.930 | 5 | 60 |

| Da altre province del Regno | 5.079 | 1 | 3 |

| Totale | 641.758 | 69 | 370 |

L'annuncio dei risultati fu dato prima nella Sala dello Scrutinio e fu poi ripetuto dal balcone di Palazzo Ducale.[39]

A causa del mancato conteggio dei voti di alcuni comuni del distretto di Rovigo (5.339 voti per il sì, nessun no e una scheda nulla) e di 149 voti di emigrati (tutti positivi), nella seduta del 31 ottobre 1866 il Tribunale di Appello si vide costretto a correggere i risultati:[42][43]

| Totale | Percentuale (%) | Note | |

|---|---|---|---|

| Elettori | n.d. | 100,00% | |

| Votanti | 647 686 | n.d. | (su n. elettori) |

| Voti nulli | 371 | 0,06% | (su n. votanti) |

| Voti | Percentuale (%) | |||

|---|---|---|---|---|

| RISPOSTA AFFERMATIVA | 647 246 | 99,99% | (su n. voti validi) | |

| RISPOSTA NEGATIVA | 69 | 0,01% | (su n. voti validi) | |

| Totale voti validi | 647 315 | 99,94% | (su n. votanti) | |

Si ritrovano pubblicate diverse versioni dei risultati:[44]

- la lapide posta in piazza delle Erbe a Padova riporta i dati definitivi del Tribunale di Appello (647.246 favorevoli e 69 contrari)

- la lapide posta nel corridoio di accesso alla Sala dello Scrutinio, al primo piano nobile del palazzo ducale a Venezia sembra riportare i primi dati del Tribunale, ma con una differenza nel numero di schede nulle (641.758 favorevoli, 69 contrari e 273 nulli, totale 642.100 votanti)

- la lapide del monumento a Vittorio Emanuele II posto presso la riva degli Schiavoni a Venezia riporta anch'essa i primi dati del Tribunale

- Denis Mack Smith, in Storia d'Italia, riporta 641.000 favorevoli

- altri citano una popolazione di 2.603.009 persone, con 647.426 votanti e 69 voti contrari

-

Lapide presso il Palazzo Ducale di Venezia

-

Lapide sul palazzo del Podestà a Padova

-

La Venezia trionfante nel monumento a Vittorio Emanuele II di Ettore Ferrari

Le critiche dell'epoca

L'adesione unanime al plebiscito venne così spiegata in un articolo su La Civiltà Cattolica, pubblicata a Roma, a quel tempo impegnata nella questione romana a difesa del potere temporale:

«Fatto sta che in mezzo a gran tripudio, a suon di campane in certi luoghi, accorsero i popoli a gettare le loro schede nell'urna. Deporre un no, oltre che inutile era quanto votare per l'anarchia; tutti deposero il sì.»

Lo Spirito Folletto a novembre 1866 pubblicò una serie di vignette raffiguranti esempi di votanti per il plebiscito:[46]

- Ho votato pel no per prudenza e per paura di vederli a ritornare

- Capitano austriaco e decorato dell' aquila nera, poteva votare pel sì?

- – Gastu dito sì o no? – Cossa gogio da saver mi?... I m'ha dà un pezetin de carta scrito, e oto soldi; go butà la carta nel buso e i bezi in scarsela... e servitor, paroni.

- Fingere di votare sì e votare pel no, ecco il non plus ultra della furberia pretina.

Eventi successivi al plebiscito

Restituzione della Corona Ferrea

Il 22 aprile 1859, a causa dell'avanzata dei piemontesi nel milanese, la Corona Ferrea, antico e prezioso simbolo, usata per l'incoronazione dei re d'Italia, fu sottratta dal Tesoro del Duomo di Monza e trasportata a Vienna.[47]

Il generale Menabrea, dopo la firma della pace, tornò da Vienna con la corona; fermatosi a Venezia, la mostrò al commissario regio militare Thaon di Revel.[48] Una lapide indica il 25 ottobre 1866 come data della presenza a Venezia della corona restituita all'Italia.[49]

-

La Corona Ferrea restituita all'Italia

-

Lapide commemorativa della restituzione

Consegna dei risultati a Torino

Alla mezzanotte del 2 novembre la delegazione veneta partì da Venezia con un treno speciale che, dopo una sosta di alcune ore a Milano (dove i rappresentanti veneti fuorono accolti a festa dall'amministrazione comunale milanese[50]) giunse alla stazione di Torino il giorno dopo, sabato 3 novembre, alle 14:00, salutato da colpi di cannone a festa[51] ed accolta dal consiglio comunale di Torino e condotta attraverso un sontuoso corteo[52] all'albergo Europa, dal cui balcone il commendatore Tecchio pronunciò un discorso alla folla sottostante.

Domenica 4 novembre 1866, nella Sala del Trono del Palazzo Reale di Torino, una delegazione veneta consegnò a re Vittorio Emanuele II i risultati del plebiscito; la delegazione era così composta:[53]

- Giambattista Giustinian, podestà di Venezia

- Giuseppe Giacomelli, sindaco di Udine

- Edoardo De Betta, podestà di Verona

- Francesco De Lazara, podestà di Padova

- Gaetano Costantini, podestà di Vicenza

- Antonio Pernetti, facente funzioni di podestà di Mantova

- Antonio Caccianiga, sindaco di Treviso

- Francesco Derossi, podestà di Rovigo

- Francesco Piloni, facente funzioni di sindaco di Belluno

Era presente anche Sebastiano Tecchio, presidente del Tribunale di Appello di Venezia.

Giambattista Giustinian pronunciò il discorso ufficiale, a cui rispose il re con queste parole:

«Nel giorno d'oggi scompare per sempre dalla Penisola ogni vestigio di dominazione straniera. L'Italia è fatta, se non compiuta: tocca ora agli Italiani saperla difendere, e farla prospera e grande.»

Al termine dei discorsi venne presentata e consegnata al re la Corona Ferrea di Teodolinda, restituita dall'Austria. Nonostante l'alto valore simbolico,[54] la corona fu fatta deporre "con indifferenza" da Vittorio Emanuele II sul trono.[51] In seguito, la corona venne resa al Duomo di Monza il 6 dicembre.[47]

-

Festeggiamenti per l'arrivo della deputazione veneta a Torino

-

Vittorio Emanuele II riceve i risultati del plebiscito (L'Illustration)

-

Vittorio Emanuele II riceve i risultati del plebiscito (Le Monde Illustré)

Il giorno stesso fu emanato il regio decreto n. 3300 di annessione con il quale «le provincie della Venezia e quelle di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia».[55] Il decreto fu convertito in legge il 18 luglio 1867 (approvato dalla Camera il 16 maggio 1867 con 207 voti favorevoli e quattro contrari; approvato dal Senato il 25 maggio 1867 con 83 voti favorevoli e uno contrario).[56]

Ingresso di Vittorio Emanuele II a Venezia

Il 7 novembre 1866, con l'ingresso di Vittorio Emanuele II nella città di Venezia, si concludeva anche la fase politica della terza guerra di indipendenza italiana.[57]

Vittorio Emanuele II giunse con il treno reale alla stazione di Venezia Santa Lucia verso le ore 11:00, preceduto da colpi di cannone a salve sparati da Forte Marghera. La città era addobbata a festa, con coccarde Tricolori e manifesti di saluto (tra cui alcuni, fatti stampare da un certo Simonetti, riportavano l'anagramma "Vittorio Emanuele - O Re, ami tu il Veneto? Mira! il Veneto è tuo!!"). Il re, accompagnato dai figli Umberto ed Amedeo, fu accolto dalle autorità cittadine e fu portato alla lancia reale, condotta da 18 vogatori in costume, che percorse tutto il Canal Grande scortata da un gran corteo di gondole, salutato da un gran pubblico. Giunto al palazzo Ducale, il notaio Bisacco consegnò ufficialmente al re il rogito del 1848 con cui la Repubblica di San Marco aveva già giurato fedeltà ai Savoia[58]. I festeggiamenti proseguirono ininterrottamente per sei giorni, con spettacoli di gala al Teatro La Fenice, fuochi pirotecnici, balli in maschera, illuminazioni a gas e serenate. L'evento venne seguito e descritto da circa 1.200 giornalisti e corrispondenti giunti a Venezia da tutto il mondo.[58]

-

Pietro Bertoja, L'arrivo di Vittorio Emanuele II a Venezia il 7 novembre 1866

-

Vittorio Emanuele II sul Canal Grande

-

Frans Vervloet, Entrata di Vittorio Emanuele a Rialto (schizzo dal vero, 7 nov 1866)

-

Gerolamo Induno, Ingresso di Vittorio emanuele II in Venezia

-

Arrivo di Vittorio Emanuele a Palazzo Ducale (The Illustrated London News)

-

Vittorio Emanuele II dal patriarca di Venezia in piazza San Marco

-

Vittorio Emanuele II riceve in San Marco la benedizione del patriarca

-

Visita a Venezia di Vittorio Emanuele II

-

Ponte sul Canal Grande decorato per la visita ufficiale

-

Imbarcazione utilizzata da Vittorio Emanuele II

-

Decorazione della bandiera di Venezia

-

Piazza San Marco durante i festeggiamenti

Rimanevano ancora sotto l'impero austriaco i territori del Trentino, la città di Trieste e le aree della costa dalmata con significativa presenza italiana, questo darà nuovo vigore agli spiriti irredentisti e fornirà il principale motivo ai sostenitori dall'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria nel corso della prima guerra mondiale (nota anche come quarta guerra d'indipendenza italiana).

L'Ordine della Corona d'Italia

Con decreto del 20 febbraio 1868 Vittorio Emanuele II istituì l'Ordine della Corona d'Italia con specifico riferimento all'annessione del Veneto:

«Essendosi non ha guari consolidata, mercè l'annessione della Venezia, l'indipendenza e l'unità d'ltalia, abbiamo determinato di consacrare la memoria di questo gran fatto, mercè l'istituzione di un nuovo ordine cavalleresco, destinato a remunerare le benemerenze più segnalate tanto degli Italiani, quanto degli stranieri, e specialmente quelle che riguardano direttamente gl'interessi della nazione.»

Le decorazioni per tutti i gradi dell'ordine contenevano un'immagine della Corona Ferrea; la decorazione per il grado più alto (Cavaliere di Gran Croce o Gran Cordone) riportava l'iscrizione VICT. EMMAN. II REX ITALIAE - MDCCCLXVI (Vittorio Emanuele II re d'Italia - 1866).

La ricostituzione della provincia di Mantova

Nel 1859, dopo la Seconda guerra d'indipendenza, la provincia di Mantova, in quanto parte dell'Impero austriaco, era stata privata dei distretti a ovest del fiume Mincio, passati all'allora Regno di Sardegna e suddivisi tra le province di Brescia e di Cremona.

Con l'annessione della provincia di Mantova al Regno d'Italia, venne richiesto di ripristinare i confini storici; la riunificazione avvenne nel febbraio 1868.[59]

-

Appello per la riunificazione, 19 ottobre 1866

-

I distretti della provincia di Mantova nel 1868

Discussioni sulla validità del plebiscito

A partire dalla metà degli anni 1990,[60] alcuni storici, per lo più riconducibili al movimento venetista[61][62] hanno iniziato a contestare la validità di quel plebiscito imputando ai Savoia una forte pressione politica, una serie di presunti brogli e un non corretto svolgimento delle votazioni,[63] aggiungendo che la società veneta ottocentesca era prevalentemente rurale con un tasso di analfabetismo ancora elevato e larghi strati della popolazione erano pronti ad accettare le indicazioni dei «ceti superiori»

Altri storici e costituzionalisti respingono tale ricostruzione antirisorgimentale,[64] ricordando da un lato che il plebiscito fu solo la convalida dell'attività diplomatica successiva al Trattato di Praga, dall'altro lato facendo notare il grande clima di festa che accompagnò la votazione e che si protrasse fino al trionfale ingresso di Vittorio Emanuele II di Savoia a Venezia il 7 novembre 1866, pertanto escludendo del tutto che l'annessione non fosse voluta dalla popolazione del Veneto e di Mantova.

Nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1997, un gruppo di persone autodefinitesi "Veneta Serenissima Armata" (meglio conosciuti come i Serenissimi) occupò militarmente il campanile di San Marco a Venezia: tali attivisti, successivamente arrestati e condannati, sostenevano di aver fatto delle ricerche storiche e scoperto elementi che, a loro parere, avrebbero invalidavato, fra l'altro, anche il plebiscito di ratifica dell'annessione al Regno d'Italia del 1866,[65] caratterizzato, sempre a loro dire, da presunti brogli e violazioni degli accordi internazionali sottoscritti durante l'armistizio di Cormons e il trattato di Vienna.

Nel 2012 il Consiglio regionale del Veneto approvò una risoluzione nella quale veniva affermato che «l'adesione del Veneto al Regno italiano con il referendum del 21 e 22 ottobre 1866 è maturata con uno strumento di consultazione diretta, caratterizzato, per la verità, da una serie di azioni truffaldine messe in atto dal Regno d'Italia».[66]

Nel settembre 2016 la Regione del Veneto ha inviato ad ogni biblioteca del territorio una copia di un libro che sostiene la tesi della truffa,[67] rinvigorendo il dibattito tra gli storici.[68][69][70][71]

Abrogazione del decreto di annessione

Nel dicembre 2010 Roberto Calderoli, allora ministro per la Semplificazione normativa del Governo Berlusconi IV, annunciò l'approvazione del cosiddetto "decreto ammazza-norme"[72] con cui si volevano eliminare dall'ordinamento italiano migliaia di leggi considerate inutili od obsolete: tra le norme abrogate vi era però anche il regio decreto 4 novembre del 1866, n. 3300, oltre alla relativa legge di conversione 18 luglio 1867, n. 3841, che avevano decretato l'annessione del Veneto al Regno d'Italia.[73]

Pur trattandosi di un mero errore formale, in quanto la Costituzione Italiana comunque garantisce da un lato l'indivisibilità dell'Italia e dall'altro lato include il Veneto tra le regioni italiane,[74] fu ritenuto necessario riapprovare un apposito decreto per rimediare all'errore.[75]

Note

- ^ Giordano, Cilindri e feluche, Roma, 2008, p. 66.

- ^ La Lombardia era stata ceduta al Regno di Sardegna con la Pace di Zurigo del 1859

- ^ Ministero degli Affari Esteri, I documenti diplomatici, pp. 329-330

- ^ Ministero degli Affari Esteri, I documenti diplomatici, pp. 331-333

- ^ Il 4 luglio 1848, a Venezia l'Assemblea Nazionale aveva approvato con 127 voti contro 6 la proposta di immediata fusione di Venezia negli Stati Sardi colla Lombardia e alle stesse condizioni della medesima, e pochi giorni dopo il parlamento torinese decretò l'immediata l'unione al regno della Lombardia, e delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo; la di poco successiva sconfitta piemontese e l'armistizio di Salasco renderanno nulle tutti questi tentativi di unione, vedi pag. 22 in Consiglio regionale del Veneto, La Rivoluzione a Venezia, 2012, pp. 22-24.

- ^ a b c d e f g AA.VV., La procedura per la cessione del Veneto all'Italia, in Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova 1866, vol. 1, Roma, 1968, pp. 3-9.

- ^ a b c Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, su augusto.agid.gov.it, 19 ottobre 1866.

- ^ AA.VV., Archives diplomatiques, pp. 374-375

- ^ Toscana e Stati annessi, in La Civiltà Cattolica, 1866, pp. 374-375.

- ^ Lettera del commissario militare nelle province venete Genova Thaon di Revel al ministro degli Esteri Visconti Venosta, in Ministero degli Affari Esteri, I documenti diplomatici, pp. 476-477

- ^ Lettera del ministro degli Esteri al Costantino Nigra, in Ministero degli Affari Esteri, I documenti diplomatici, p. 478

- ^ AA.VV., Archives diplomatiques, p. 383

- ^ AA.VV., Archives diplomatiques, pp. 383-385

- ^ Cfr. «Cessione della Venezia compiuta. La bandiera Reale Italiana sventola dalle antenne di piazza San Marco. Le truppe Italiane entrano fra mezzo popolazione esultante. Gioja spinta quasi al delirio», Dispaccio telegrafico del Commissario del Re, su comune.portogruaro.ve.it, 19 ottobre 1866 (archiviato dall'url originale il 25 giugno 2016).

- ^ Möring, Karl, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 18 ottobre 2016.

- ^ Alessandro Mocellin, Il Veneto nel 1866 non è mai stato ceduto all'Italia (prima parte), in Il Mattino di Padova, 19 ottobre 2011.

- ^ Operazioni di voto per il plebiscito nella prima sezione elettorale di Venezia (PDF), in Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, vol. 2, Roma, Ministero dell'Interno, 1968, p. 138-140.

- ^ Popolazione classificata per età, sesso, stato civile ed istruzione elementare (PDF), vol. 2, Roma, 1875, pp. 7,32.

- ^ Statistische Übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Österreich. Nach der Zählung vom 31 October 1857, Wien, 1859, pp. 414-415.

- ^ Statistische Übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Österreich. Nach der Zählung vom 31 October 1857, Wien, 1859, pp. 144-145.

- ^ sito in campo San Fantin

- ^ A.A. Mucgieli, Storia di Treviso, III, Treviso, S.I.T. editrice, p. 297.

- ^ G. Solitro, Padova nei primi mesi della sua liberazione (12 luglio-23 ottobre 1866), in L'ultima dominazione austriaca e la liberazione del Veneto nel 1866 : memorie, 1916, p. 428.

- ^ Raffaele Vergani, Elezioni e partiti a Padova nel '66-'70, in Rassegna storica del Risorgimento, 1967, p. 255.

- ^ Giovanni Di Stefano e Giannantonio Paladini, Storia di Venezia 1797-1997 - 2. La Dominante Dominata, II, Venezia, Supernova-Grafice Biesse, 1996, p. 275, ISBN 88-86870-07-8.

- ^ Così gli sloveni nel 1866 entrarono nel Regno d’Italia, in Il Piccolo, 21 ottobre 2016.

- ^ Le Valli fra Italia, Austria e il rimpianto di Venezia, in Messaggero Veneto, 19 ottobre 2016.

- ^ In particolare, l'Austria abolì la comunione della terra, che venne divisa ed affittata a privati.

- ^ Si veda a tal fine la poesia Predraga Italija, preljubi moj dom (Carissima Italia, amatissima mia casa) di don Pietro Podrecca e l'esperienza garibaldina di Carlo Podrecca.

- ^ Michela Iussa, Le Valli del Natisone dal risorgimento all'avvento del fascismo, in Lintver.

- ^ (sl it) Posledice plebiscita na posvetu / Il post plebiscito in un convegno, in Dom, 20 ottobre 2016. Lingua sconosciuta: sl it (aiuto)

- ^ (sl it) Benečija in Rezija 150 let v Italiji / Benecia e Resia da 150 anni in Italia, in Dom, 14 ottobre 2016. Lingua sconosciuta: sl it (aiuto)

- ^ L'Italia nei cento anni del secolo XIX (1801-1900) giorno per giorno illustrata, vol. 4, p. 908.

- ^ Plebiscito dei Veneti e Mantovani residenti in Firenze, in La Nazione, 22 ottobre 1866, p. 1.

- ^ Nicolò Biscaccia, Cronaca di Rovigo, 1866, p. 93.

- ^ Manifesto del 25 ottobre 1866 del Commissario del re, Guicciardi.

- ^ (senza titolo), in Gazzetta di Mantova, 25 ottobre 1866, p. 2.

- ^ N.M. Filippini, Donne sulla scena pubblica: società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento, 2006, p. 136.

- ^ a b Cronaca della nuova guerra d'Italia del 1866, Rieti, 1866, pp. 573-574.

- ^ G. Thaon di Revel, La cessione del Veneto, 1890, pp. 162-163.

- ^ I dati parziali sui voti nulli sono indicati solo dalle memorie di Thaon di Revel e il totale da lui indicato (366), non coincide con quello dei dati parziali.

- ^ Notificazione del Tribunale d'Appello del 31 ottobre 1866, in Raccolta delle leggi decreti e regolamenti pubblicati dal governo del Regno d'Italia nelle provincie venete, vol. 2, s.d., pp. 314-316.

- ^ Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, vol. 2, Roma, 1911, pp. 727-730.

- ^ Ettore beggiato, Plebiscito: prima e dopo la truffa, in Etnie, 16 gennaio 1983.

- ^ Toscana e stati annessi, in La Civiltà Cattolica, 1866, p. 493.

- ^ Sì e no del plebiscito, in Spirito Folletto, 1866, pp. 2-3. Immagini: 2, 3.

- ^ a b Rocco Bombelli, Storia della Corona Ferrea dei Re d'Italia, Firenze, 1870, pp. 170-178.

- ^ G. Thaon di Revel, La cessione del Veneto, 1890, p. 176.

- ^ Cfr. la lapide posta in Calle Larga dell'Ascensione (Luna Hotel Baglioni) a Venezia.

- ^ Notizie e fatti diversi, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 304, 5 novembre 1866.

- ^ a b Antonio Caccianiga, Feste e funerali, Treviso, Luigi Zoppelli editore, 1889, pp. 1-2.

- ^ Notizie e fatti diversi, in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 301, 2 novembre 1866.

- ^ Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, vol. 2, Roma, 1911, pp. 731-732.

- ^ La corona Ferrea fu utilizzata per incoronare tutti i re italici del passato

- ^ Regio decreto 4 novembre 1866, n. 3300, in Gazzetta Ufficiale, 5 novembre 1866, p. 1.

- ^ Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, vol. 2, Roma, 1911, pp. 734-738.

- ^ Giancarlo Giordano, Cilindri e feluche. La politica estera dell'Italia dopo l'Unità, Roma, Aracne, 2008, p. 82-83, ISBN 978-88-548-1733-3.

- ^ a b Emilio Franzina, L'unificazione, collana Venezia, Bari, Laterza, 1986, p. 31, ISBN 88-420-2751-8

ISBNnon valido (aiuto). - ^ Legge n. 4232, 9 febbraio 1868

- ^ Daniele Trabucco e Sergio Romano, L'Antirisorgimento e il passato che non c'è, collana Il paese delle molte storie, Milano, Rizzoli, 2007, ISBN 978-88-586-0166-2.

- ^ Giovanni Distefano, Atlante storico di Venezia, II, 2008, Supernova, p. 688, ISBN 978-88-88548-88-3.

- ^ Francesco Mario Agnoli, Ettore Beggiato, Nicolò Dal Grande, Veneto 1866, Il Cerchio, 2016, p. 36, ISBN 978-88-8474-460-9.

- ^ Ettore Beggiato, 1866 la grande truffa: il plebiscito di annessione del Veneto all'Italia, Editoria universitaria, 1999, ISBN 978-88-88618-52-4.

- ^ Daniele Trabucco, L’analisi, in Corriere delle Alpi, 14 settembre 2016.

- ^ Morto Segato, ispirò l'assalto dei Serenissimi a San Marco, in Il Giornale, 27 marzo 2006.

- ^ Risoluzione n. 44/2012 - Il diritto del popolo veneto alla compiuta attuazione della propria autodeterminazione, su consiglioveneto.it, Regione del Veneto, 5 ottobre 2012.

- ^ Gian Antonio Stella, «Il plebiscito, che truffa»: il libro anti Italia con cui la Regione Veneto «festeggia» l’annessione, in Corriere della Sera, 16 settembre 2016. URL consultato il 4 ottobre 2016.

- ^ Ettore Beggiato, Libro sul Plebiscito nelle biblioteche, Beggiato: «Non c’è nessuno scandalo», 6 settembre 2016. URL consultato il 4 ottobre 2016.

- ^ La Regione Veneto "festeggia" i 150 anni del Plebiscito con un libro anti-Italia, 6 settembre 2016. URL consultato il 4 ottobre 2016.

- ^ Pierluigi Scolé, La Regione Veneto e il libro anti-italiano, in Corriere della Sera, 9 settembre 2016. URL consultato il 4 ottobre 2016.

- ^ Carlo Lottieri, Il plebiscito del Veneto fu una truffa ma la sinistra non vuole dirlo, in Il Giornale, 2 settembre 2016. URL consultato il 4 ottobre 2016.

- ^ Decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in materia di "Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246."

- ^ Alessio Antonini, Abrogata per errore dal governo l'annessione del Veneto all'Italia, in Corriere del Veneto, 8 febbraio 2011.

- ^ Luigi Bacialli, Il Veneto da 72 ore non è in Italia, in Italia Oggi, n. 34, 10 febbraio 2011, p. 6.

- ^ Marco Bonet, Dai venetisti «anni ‘20» all’assalto del Campanile, ribellismo mai sopito, in Corriere del Veneto, 22 ottobre 2016.

Bibliografia

- Ministero degli Affari Esteri, I documenti diplomatici italiani, VII, Roma, 1983.

- Angela Maria Alberton, "Finché Venezia salva non sia": esuli e garibaldini veneti nel Risorgimento (1848-1866), Sommacampagna, Cierre, 2012, ISBN 978-88-8314-680-0.

- Angela Maria Alberton, Dalla Serenissima al Regno d'Italia: il plebiscito del 1866, collana La Grande Storia Illustrata della Serenissima, Il Gazzettino, 2016.

- AA.VV., Archives diplomatiques. Recueil de diplomatie et d'histoire, IV, Parigi.

- AA.VV., Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova (PDF), vol. 1, Roma, Ministero dell'interno - pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1968.

- AA.VV., Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova (PDF), vol. 2, Roma, Ministero dell'interno - pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1968.

- Ettore Beggiato, 1866 la grande truffa: il plebiscito di annessione del Veneto all'Italia, Editoria universitaria, 1999, ISBN 978-88-88618-52-4.

- Adolfo Bernardello, Veneti sotto l'Austria. Ceti popolari e tensioni sociali (1840-1866), Verona, Cierre, 1997, ISBN 88-86654-54-5.

- Otello Bosari, L'annessione delle province del Veneto e di Mantova al Regno d'Italia nel 1866: la testimonianza degli archivi dei Commissari del Re, Associazione Culturale Aldo Modolo, 2011, pp. 158.

- Ernesto Brunetta, 1866 - Il Veneto all'Italia e il plebiscito a Venezia, Treviso e Padova, Treviso, Editoriale Programma, 2016, ISBN 978-88-6643-409-2.

- Renato Camurri, Istituzioni, associazioni e classi dirigenti dall'Unità alla Grande guerra, in Storia di Venezia, Enciclopedia Italiana, Treccani, 2002.

- Eugenio Curiel, Il Risorgimento nel Veneto, a cura di ElioFranzin, Padova, Sapere, 2012.

- Paolo De Marchi (a cura di), Il Veneto tra Risorgimento e unificazione (PDF), Verona, Consiglio Regionale del Veneto - Cierre edizioni, 2011, ISBN 978-88-8314-661-9.

- (FR) Armand Dubarry, Deux mois de l'histoire de Venise (1866), E. Dentu, 1869.

- Giancarlo Giordano, Cilindri e feluche. La politica estera dell'Italia dopo l'Unità, Roma, 2008, ISBN 978-88-548-1733-3.

- Piero Pasini (a cura di), L'altro anniversario 1866-2016: Orgogli e pregiudizi venetisti e anti-italiani, in Venetica, n. 1, Cierre edizioni, 2016, ISBN 978-88-8314-854-5.

- Mauro Pitteri (a cura di), Diario veneto del Risorgimento: 1848-1866, (introduzione di Paul Ginsborg; prefazione di Raffaele Bonanni), CISL Veneto, 2011, SBN IT\ICCU\VIA\0213337.

- Sebastiano Porcu, Il plebiscito del Veneto del 1866, in I Plebisciti nell'Italia del Risorgimento, marzo 2015, ISBN 978-605-03-6741-6.

- Paolo Preto, Il Veneto austriaco 1814-1866, Fondazione Cassamarca, 2000.

- Genova Giovanni Thaon di Revel, La cessione del Veneto. Ricordi di un commissario regio militare, Milano, Dumolard, 1890, OCLC 56987382.

- Genova Giovanni Thaon di Revel, Venezia 1866: dall'occupazione asburgica all'occupazione sabauda dei territori veneti. La cessione del Veneto, Editoria Universitaria Venezia, 2003, ISBN 978-88-88618-03-6.

Filmografia

- Senso, regia di Luchino Visconti (1954) tratto dalla novella di Arrigo Boito

- Il leone di vetro, regia di Salvatore Chiosi (Italia, 2014)

Voci correlate

- Regno Lombardo-Veneto

- Terza guerra d'indipendenza italiana

- Plebisciti del Regno d'Italia

- Unità d'Italia

Altri progetti

Wikisource contiene una pagina sul plebiscito del Veneto del 1866

Wikisource contiene una pagina sul plebiscito del Veneto del 1866 Wikinotizie contiene notizie di attualità sul plebiscito del Veneto del 1866

Wikinotizie contiene notizie di attualità sul plebiscito del Veneto del 1866 Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sul plebiscito del Veneto del 1866

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sul plebiscito del Veneto del 1866