Metformina: differenze tra le versioni

→Farmacodinamica: Aggiunta del meccanismo d'azione della metformina, scoperto di recente |

|||

| Riga 35: | Riga 35: | ||

Il meccanismo d'azione della metformina non è ancora chiarito nei dettagli ma non sembra dipendere dalla presenza di [[cellule β]] nel [[pancreas]] poiché non pare stimolare la secrezione di [[insulina]], come le [[sulfaniluree]]. Al momento si ritiene che essa riduca la concentrazione ematica di [[glucagone]] e diminuisca la [[glicemia]], cioè i valori di [[glucosio]] nel [[sangue]], sia riducendone la produzione da parte del [[fegato]], per diminuzione della [[gluconeogenesi]] sia aumentandone il consumo da parte dei tessuti periferici, per aumento della [[glicolisi]], sia riducendone l'assorbimento da parte dell'[[intestino]]. Per ciò che riguarda la diminuita gluconeogenesi epatica, si suppone che la metformina alteri i substrati del complesso I della catena respiratoria mitocondriale.<br /> |

Il meccanismo d'azione della metformina non è ancora chiarito nei dettagli ma non sembra dipendere dalla presenza di [[cellule β]] nel [[pancreas]] poiché non pare stimolare la secrezione di [[insulina]], come le [[sulfaniluree]]. Al momento si ritiene che essa riduca la concentrazione ematica di [[glucagone]] e diminuisca la [[glicemia]], cioè i valori di [[glucosio]] nel [[sangue]], sia riducendone la produzione da parte del [[fegato]], per diminuzione della [[gluconeogenesi]] sia aumentandone il consumo da parte dei tessuti periferici, per aumento della [[glicolisi]], sia riducendone l'assorbimento da parte dell'[[intestino]]. Per ciò che riguarda la diminuita gluconeogenesi epatica, si suppone che la metformina alteri i substrati del complesso I della catena respiratoria mitocondriale.<br /> |

||

La metformina non induce diminuzione della glicemia in persone non diabetiche a meno che non ne vengano assunte alte dosi.<br /> |

La metformina non induce diminuzione della glicemia in persone non diabetiche a meno che non ne vengano assunte alte dosi.<br /> |

||

{{citazione necessaria|Recenti evidenze hanno dimostrato che la metformina attiva direttamente la AMPK e la [[via del pentoso fosfato]], portando agli effetti metabolici su esposti.}} Le teorie più recenti affermavano un ruolo nella metformina nell'attivate la proteina chinasi AMPK. AMPK è un importante sensore metabolico presente in tutte le cellule dell'organismo; il suo ruolo è quello di invertire il flusso metabolico dall'anabolismo al catabolismo, in condizioni di assenza di nutrienti. AMPK è attivata quando la concentrazione di ATP nella cellula diminuisce, per aumentanto consumo nelle reazioni di biosintesi ( lipogenesi, sintesi proteica, gluconeogenesi, sintesi dei nucleotidi) e parallelamente aumenta quella di AMP. Proprio l'AMP infatti attiva mediante un meccanismo allosterico la proteina AMPK che, attivata, spegne le reazioni di biosintesi e attiva il catabolismo degli acidi grassi e degli zuccheri. Nonostante la proteina AMPK dimostra una funzione aumentata dopo l'assunzione di metformina, non è essa il bersaglio specifico del farmaco. Una ricerca recente del 2013, svoltasi da un team parigino dell'Università della Sorbona, ha dimostrato dopo ben quasi 70 anni il meccanismo reale del farmaco. La ricerca si è svolta studiando l'azione della metformina in topi portatori di una mutazione inattivante l'AMPK, ma che comunque beneficiavano degli effetti ipoglicemizzanti del farmaco. Ulteriori studi hanno portato alla luce che la metformina al pari del rotenone, ma con minore potenza, blocca il complesso I della fosforilazione ossidativa: la NADH deidrogenasi. La metformina entra nel mitocondrio attraverso il canale OCT1 ( Organic Cation Transpoter 1), molto espresso sulla membrana degli epatociti della zona periportale del fegato. Questa particolare specificità di localizzazione del canale rende anche ragione degli effetti così selettivi del farmaco. Il blocco del complesso I determina un rallentamento della fosforilazione ossidativa nel suo complesso, all'interno dell'epatocita, e di conseguenza una ridotta produzione di ATP, il che viene consumato in fretta dalla cellula senza possibilità di rigenerarlo velocemente. In poco tempo aumenta la concentrazione citoplasmatica di ADP che a sua volta si trasforma in AMP. Quest'ultimo attiva la AMPK che esplica gli effetti tipici del farmaco, dei quali il più importante è il blocco della gluconeogenesi epatica che contribuisce in modo critico all'iperglicemia nel diabete mellito di tipo 2. |

{{citazione necessaria|Recenti evidenze hanno dimostrato che la metformina attiva direttamente la [[AMPK]] e la [[via del pentoso fosfato]], portando agli effetti metabolici su esposti.}} Le teorie più recenti affermavano un ruolo nella metformina nell'attivate la proteina chinasi AMPK. AMPK è un importante sensore metabolico presente in tutte le cellule dell'organismo; il suo ruolo è quello di invertire il flusso metabolico dall'[[anabolismo]] al [[catabolismo]], in condizioni di assenza di nutrienti. AMPK è attivata quando la concentrazione di [[ATP]] nella cellula diminuisce, per aumentanto consumo nelle reazioni di [[biosintesi]] ( lipogenesi, sintesi proteica, gluconeogenesi, sintesi dei nucleotidi) e parallelamente aumenta quella di [[AMP]]. Proprio l'AMP infatti attiva mediante un meccanismo allosterico la proteina AMPK che, attivata, spegne le reazioni di biosintesi e attiva il catabolismo degli acidi grassi e degli zuccheri. Nonostante la proteina AMPK dimostra una funzione aumentata dopo l'assunzione di metformina, non è essa il bersaglio specifico del farmaco. Una ricerca recente del 2013, svoltasi da un team parigino dell'Università della Sorbona, ha dimostrato dopo ben quasi 70 anni il meccanismo reale del farmaco. La ricerca si è svolta studiando l'azione della metformina in topi portatori di una mutazione inattivante l'AMPK, ma che comunque beneficiavano degli effetti ipoglicemizzanti del farmaco. Ulteriori studi hanno portato alla luce che la metformina al pari del [[rotenone]], ma con minore potenza, blocca il complesso I della fosforilazione ossidativa: la [[NADH deidrogenasi| NADH deidrogenasi (ubichinone)]]. La metformina entra nel mitocondrio attraverso il canale [[OCT1]] ( Organic Cation Transpoter 1), molto espresso sulla membrana degli [[epatocita|epatociti]] della zona periportale del fegato. Questa particolare specificità di localizzazione del canale rende anche ragione degli effetti così selettivi del farmaco. Il blocco del complesso I determina un rallentamento della fosforilazione ossidativa nel suo complesso, all'interno dell'epatocita, e di conseguenza una ridotta produzione di ATP, il che viene consumato in fretta dalla cellula senza possibilità di rigenerarlo velocemente. In poco tempo aumenta la concentrazione citoplasmatica di ADP che a sua volta si trasforma in AMP. Quest'ultimo attiva la AMPK che esplica gli effetti tipici del farmaco, dei quali il più importante è il blocco della gluconeogenesi epatica che contribuisce in modo critico all'iperglicemia nel diabete mellito di tipo 2. <ref>{{cita pubblicazione |

||

|autore=Benoit Viollet, Bruno Guigas, Nieves Sanz Garcia, |

|||

Jocelyne Leclerc, Marc Foretz, Fabrizio Andreelli |

|||

|anno=2015 |

|||

|titolo=Cellular and molecular mechanisms of |

|||

metformin: an overview |

|||

|rivista=[[Clinical Science]] |

|||

|volume=122 |pp=253-270 |

|||

|DOI=10.1042/CS20110386 |

|||

}}</ref> <br /> |

|||

La metformina avrebbe anche effetti benefici sulle dislipidemie, diminuendo le [[lipoproteine a bassa densità|LDL]] e aumentando la concentrazione ematica di [[lipoproteine ad alta densità|HDL]], ed avrebbe anche effetto anti-infiammatorio, con conseguente beneficio nella prevenzione delle complicazioni del diabete, specie a livello vascolare.<ref name="Sambol-1996">{{Cita pubblicazione | cognome = Sambol | nome = NC. |coautori= J. Chiang; M. O'Conner; CY. Liu; ET. Lin; AM. Goodman; LZ. Benet; JH. Karam | titolo = Pharmacokinetics and pharmacodynamics of metformin in healthy subjects and patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus. | rivista = J Clin Pharmacol | volume = 36 | numero = 11 | pp = 1012-21 | mese=novembre| anno = 1996 | pmid = 8973990 }}</ref><ref name="LeRoithTaylor2004"/> |

La metformina avrebbe anche effetti benefici sulle dislipidemie, diminuendo le [[lipoproteine a bassa densità|LDL]] e aumentando la concentrazione ematica di [[lipoproteine ad alta densità|HDL]], ed avrebbe anche effetto anti-infiammatorio, con conseguente beneficio nella prevenzione delle complicazioni del diabete, specie a livello vascolare.<ref name="Sambol-1996">{{Cita pubblicazione | cognome = Sambol | nome = NC. |coautori= J. Chiang; M. O'Conner; CY. Liu; ET. Lin; AM. Goodman; LZ. Benet; JH. Karam | titolo = Pharmacokinetics and pharmacodynamics of metformin in healthy subjects and patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus. | rivista = J Clin Pharmacol | volume = 36 | numero = 11 | pp = 1012-21 | mese=novembre| anno = 1996 | pmid = 8973990 }}</ref><ref name="LeRoithTaylor2004"/> |

||

Versione delle 01:16, 12 nov 2017

| Metformina | |

|---|---|

| |

| |

| Caratteristiche generali | |

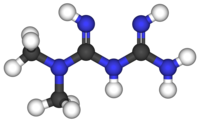

| Formula bruta o molecolare | C4H11N5 |

| Numero CAS | |

| Numero EINECS | 211-517-8 |

| Codice ATC | A10 |

| PubChem | 4091 |

| DrugBank | DB00331 e DBDB00331 |

| SMILES | CN(C)C(=N)N=C(N)N |

| Dati farmacologici | |

| Categoria farmacoterapeutica | Antidiabetici |

| Modalità di somministrazione | Orale |

| Indicazioni di sicurezza | |

| Simboli di rischio chimico | |

| |

| attenzione | |

| Frasi H | 302 - 315 - 319 |

| Consigli P | 305+351+338 [1] |

La metformina è un farmaco per il trattamento del diabete di tipo 2 della famiglia delle biguanidi.

Farmacodinamica

Il meccanismo d'azione della metformina non è ancora chiarito nei dettagli ma non sembra dipendere dalla presenza di cellule β nel pancreas poiché non pare stimolare la secrezione di insulina, come le sulfaniluree. Al momento si ritiene che essa riduca la concentrazione ematica di glucagone e diminuisca la glicemia, cioè i valori di glucosio nel sangue, sia riducendone la produzione da parte del fegato, per diminuzione della gluconeogenesi sia aumentandone il consumo da parte dei tessuti periferici, per aumento della glicolisi, sia riducendone l'assorbimento da parte dell'intestino. Per ciò che riguarda la diminuita gluconeogenesi epatica, si suppone che la metformina alteri i substrati del complesso I della catena respiratoria mitocondriale.

La metformina non induce diminuzione della glicemia in persone non diabetiche a meno che non ne vengano assunte alte dosi.

Recenti evidenze hanno dimostrato che la metformina attiva direttamente la AMPK e la via del pentoso fosfato, portando agli effetti metabolici su esposti.[senza fonte] Le teorie più recenti affermavano un ruolo nella metformina nell'attivate la proteina chinasi AMPK. AMPK è un importante sensore metabolico presente in tutte le cellule dell'organismo; il suo ruolo è quello di invertire il flusso metabolico dall'anabolismo al catabolismo, in condizioni di assenza di nutrienti. AMPK è attivata quando la concentrazione di ATP nella cellula diminuisce, per aumentanto consumo nelle reazioni di biosintesi ( lipogenesi, sintesi proteica, gluconeogenesi, sintesi dei nucleotidi) e parallelamente aumenta quella di AMP. Proprio l'AMP infatti attiva mediante un meccanismo allosterico la proteina AMPK che, attivata, spegne le reazioni di biosintesi e attiva il catabolismo degli acidi grassi e degli zuccheri. Nonostante la proteina AMPK dimostra una funzione aumentata dopo l'assunzione di metformina, non è essa il bersaglio specifico del farmaco. Una ricerca recente del 2013, svoltasi da un team parigino dell'Università della Sorbona, ha dimostrato dopo ben quasi 70 anni il meccanismo reale del farmaco. La ricerca si è svolta studiando l'azione della metformina in topi portatori di una mutazione inattivante l'AMPK, ma che comunque beneficiavano degli effetti ipoglicemizzanti del farmaco. Ulteriori studi hanno portato alla luce che la metformina al pari del rotenone, ma con minore potenza, blocca il complesso I della fosforilazione ossidativa: la NADH deidrogenasi (ubichinone). La metformina entra nel mitocondrio attraverso il canale OCT1 ( Organic Cation Transpoter 1), molto espresso sulla membrana degli epatociti della zona periportale del fegato. Questa particolare specificità di localizzazione del canale rende anche ragione degli effetti così selettivi del farmaco. Il blocco del complesso I determina un rallentamento della fosforilazione ossidativa nel suo complesso, all'interno dell'epatocita, e di conseguenza una ridotta produzione di ATP, il che viene consumato in fretta dalla cellula senza possibilità di rigenerarlo velocemente. In poco tempo aumenta la concentrazione citoplasmatica di ADP che a sua volta si trasforma in AMP. Quest'ultimo attiva la AMPK che esplica gli effetti tipici del farmaco, dei quali il più importante è il blocco della gluconeogenesi epatica che contribuisce in modo critico all'iperglicemia nel diabete mellito di tipo 2. [2]

La metformina avrebbe anche effetti benefici sulle dislipidemie, diminuendo le LDL e aumentando la concentrazione ematica di HDL, ed avrebbe anche effetto anti-infiammatorio, con conseguente beneficio nella prevenzione delle complicazioni del diabete, specie a livello vascolare.[3][4]

Farmacocinetica

La metformina va assunta per via orale ed è assorbita a livello intestinale; nel plasma circola in forma libera. Il farmaco non è metabolizzato ed è eliminato come tale attraverso le urine.

La sua emivita è di circa 1,5-3 ore.[3][4]

Usi clinici

Attualmente la metformina è il farmaco di scelta in pazienti affetti da diabete di tipo II (non insulino dipendente). Presenta vantaggi interessanti specie in persone obese, poiché non induce aumento di peso e la comparsa di ipoglicemia è un fenomeno poco comune.

La metformina può anche essere associata alle sulfaniluree, qualora queste ultime si siano rivelate insufficienti.

Generalmente le terapie a base di metformina prevedono una dose iniziale di 500 mg dopo colazione. Dopo qualche giorno, se la glicemia non si è normalizzata, si può aumentare la dose distribuendola in maniera frazionata dopo i pasti principali (colazione, pranzo e cena). Si consiglia di non superare i 3 g giornalieri (generalmente 2-2,5 g al dì). Il frazionamento del farmaco lungo l'arco della giornata è utilizzato per limitare i fastidiosi effetti gastrointestinali che si avrebbero con somministrazione unica.[4]

Recenti studi del Bush Institute for Research on Ageing in California, dopo esperimenti positivi condotti su vermi e topi, ipotizzano la possibilità della metformina di aumentare la longevità della vita umana, nel migliore dei casi fino a 120 anni.

Delle osservazioni recenti su pazienti in cura con metformina hanno dimostrato che il composto è in grado anche di migliorare la prognosi dei soggetti colpiti da patologie tumorali.[5]

Effetti avversi

I più comuni effetti collaterali della metformina sono di natura gastrointestinale: nausea, vomito, anoressia, diarrea, dolore addominale, sonnolenza. Sono generalmente dose dipendenti (cioè compaiono più frequentemente in persone che assumono dosaggi alti), compaiono soprattutto all'inizio della terapia e tendono ad essere transitori. Nel 3-5% dei casi, comunque, la diarrea può essere persistente e bisogna sospendere l'uso della metformina.

L'uso cronico della metformina può limitare l'assorbimento di vitamina B12, per cui si consiglia di valutarne i livelli ematici e l'ematocrito al fine di valutare la necessità di una supplementazione parenterale.

Talvolta si può sviluppare uno stato di acidosi lattica che compare più frequentemente in persone con insufficienza renale, con malattie epatiche, alcoliste o con condizioni tali da facilitare la comparsa di ipossia (tipo malattie cardiopolmonari croniche). In persone in tali condizioni, perciò, l'uso della metformina è controindicato.

Porta, in alcuni casi, notevoli disturbi del visus.[4]

Interazioni

È bene non eccedere con l'alcol in quanto, come si è precedentemente affermato, può aumentare il rischio di acidosi metabolica.[4]

Uno studio sui ratti da laboratorio ha dimostrato un aumento della durata della vita delle cavie che assumevano metformina di circa il 40%. La FDA ha autorizzato la sperimentazione su un campione di 3000 pazienti già affetti da patologie come demenza senile, Parkinson e tumori presso l'Istituto per l'invecchiamento Buck in California.[senza fonte]

Gli inibitori delle monoammino ossidasi (iMAO, farmaci ad azione antidepressiva) possono aumentare gli effetti ipoglicemizzanti della metformina.[4]

La cimetidina (un antagonista del recettore H2 per l'istamina usato nella terapia dell'ulcera peptica) è in grado di diminuire l'escrezione renale della metformina provocandone un aumento dei livelli ematici.[4]

Avvertenze

Associazione con rosiglitazone o pioglitazone: evitare la somministrazione di metformina più rosiglitazone in pazienti con insufficienza cardiaca grave con notevole limitazione dell'attività fisica, pazienti allettati o impossibilitati alla deambulazione; evitare l'associazione della biguanide con un glitazone in pazienti con cardiopatia ischemica, soprattutto se in terapia con nitrati ed in pazienti con arteriopatia periferica in quanto l'associazione è correlata ad un aumento significativo del rischio di infarto del miocardio. L'assunzione di rosiglitazione da parte di donne diabetiche per periodi prolungati è stata associata ad un aumento dell'incidenza di fratture (Studio ADOPT)[6].

Procedure diagnostiche che richiedono l'uso di mezzi di contrasto iodati: la metformina non deve essere somministrata nei pazienti, adulti o pediatrici, trattati con mezzi di contrasto iodati. L'attuale raccomandazione richiede la sospensione del farmaco per le 24-48 ore precedenti la procedura e la ripresa della terapia ipoglicemizzante dopo 48 ore solo se la funzionalità renale risulta nella norma[7].

Note

- ^ Sigma Aldrich; rev. del 02.01.2012 riferita al cloridrato

- ^ Benoit Viollet, Bruno Guigas, Nieves Sanz Garcia, Jocelyne Leclerc, Marc Foretz, Fabrizio Andreelli, Cellular and molecular mechanisms of metformin: an overview, in Clinical Science, vol. 122, 2015, pp. 253-270, DOI:10.1042/CS20110386.

- ^ a b NC. Sambol, J. Chiang; M. O'Conner; CY. Liu; ET. Lin; AM. Goodman; LZ. Benet; JH. Karam, Pharmacokinetics and pharmacodynamics of metformin in healthy subjects and patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus., in J Clin Pharmacol, vol. 36, n. 11, novembre 1996, pp. 1012-21, PMID 8973990.

- ^ a b c d e f g Derek LeRoith, Simeon I. Taylor e Jerrold M. Olefsky, Diabetes Mellitus: A Fundamental and Clinical Text, Lippincott Williams & Wilkins, 2004, pp. 1123–, ISBN 978-0-7817-4097-5.

- ^ (EN) A Diabetes Drug Has Shut Down Cancer's Primary Way of Making Energy, in Futurism, 26 gennaio 2017. URL consultato il 13 settembre 2017.

- ^ Kahn S.E., et al., NEJM, 2006, 355, 2427

- ^ Thomsen H.S. et al., Eur. Radiol., 1999, 9, 738.

Bibliografia

- Bertram G. Katzung, Farmacologia generale e clinica, Padova, Piccin, 2006, ISBN 88-299-1804-0.

- Mycek MJ, Harvey RA e Champe PC, Farmacologia. Seconda edizione italiana, Bologna, Zanichelli Editore.

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla metformina

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla metformina