Ruhollah Khomeyni

| Ruhollāh Mostafavī Mōsavī Khomeyní روح الله مصطفوی موسوی خمینی | |

|---|---|

| |

| 1ª Guida Suprema dell'Iran | |

| Durata mandato | 1º febbraio 1979 – 3 giugno 1989 |

| Presidente | Abolhassan Banisadr Mohammad Ali Rajai Ali Khamenei |

| Capo del governo | Mehdi Bazargan Mohammad-Ali Rajai Mohammad-Javad Bahonar Mohammad-Reza Mahdavi Kani Mir-Hosein Musavi |

| Predecessore | carica istituita |

| Successore | Ali Khamenei |

| Dati generali | |

| Partito politico | Partito Islamico Repubblicano (1979-1987) |

| Firma |

|

Āyatollāh Ruḥollāh Moṣṭafāvī Mōsavī Khomeynī (in persiano روح الله مصطفوی موسوی خمینی; Khomeyn, 24 settembre 1902 – Teheran, 3 giugno 1989) è stato un politico e imam iraniano.

Fu un Grande ayatollah (Āyatollāh al-ʿUẓma), capo spirituale e politico del suo Paese come Guida suprema dell'Iran dal 1979 al 1989. Il suo governo fu ispirato alla religione islamica secondo un'ottica sciita duodecimana, e fu impostato in ossequio a uno stretto approccio fondamentalista. Il regime da lui instaurato inaugurò in Iran una linea di potere che fu definita teocratica,[1] che ha continuato a dominare il Paese anche dopo la sua morte con caratteristiche dittatoriali e con l'uso della violenza su oppositori politici e religiosi e sulla popolazione. Con il suo saggio Velayat-e Faqih, ha ispirato gli Hezbollah libanesi e altri movimenti in Nigeria e in Iraq.[2]

Biografia

[modifica | modifica wikitesto]Giovinezza

[modifica | modifica wikitesto]

La data di nascita di Ruhollāh Mostafavī Mōsavī Khomeyní (il nome originale Sayyed Ruhollah Mostafavi) è assai dibattuta, secondo i più sarebbe il 24 settembre 1902.

Il padre, Sayyid Mostafavī, detto Hindi (Indiano) per la sua provenienza, era imām e modesto proprietario terriero. Sei mesi dopo la nascita Khomeyni rimase orfano di padre, che fu ucciso per aver preso le difese dei contadini più poveri contro gli oligarchi della zona.

La madre Hāgar e la zia morirono nel 1918 lasciandolo solo col fratello maggiore. Dopo aver studiato il Corano e le basi della logica e della retorica grazie al fratello e ai parenti, nel 1920 fu mandato a studiare ad Arak. Da lì seguì a Qom il suo maestro ʿAbd al-Karīm ḤHa'irī.

A Qom si trattenne dal 1923 al 1962 e completò gli studi in Sharīʿa, sotto la guida del Grande Ayatollah e Marjaʿ Borūjerdī, nonché quelli di filosofia (Falsafa) e di gnosticismo (ʿIrfān). Ancora giovanissimo fece parte del partito religioso islamico - un'unione di stretti osservanti dell'Islam - più conosciuto come movimento dei Tālebān (pl. di Tāleb, ossia studente di "scienze religiose") - che voleva imporre un governo improntato a costumi tradizionalistici. Nel 1929, sposò Khadijeh Saqafi (1913-2009) ed ebbero sette figli, dei quali soltanto cinque sarebbero giunti all'età adulta.

Quando Reza Pahlavi (1878-1944) divenne scià nel 1925, il partito religioso islamico venne messo fuorilegge e Khomeyni fu costretto alla clandestinità. Organizzò insieme ad altri diverse congiure, peraltro fallite, contro lo stesso scià.

L'ascesa di Reza Pahlavi e l'esilio

[modifica | modifica wikitesto]Quando Reza Pahlavi fu deposto, nel 1941, gli succedette sul trono il figlio Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980), all'epoca appena ventiduenne. Khomeyni vide diminuire l'ostracismo nei suoi confronti, tanto da essere reintegrato nella scala gerarchica religiosa, ascendendo al grado di Ayatollah.

Nel 1953, dopo il colpo di Stato che rovesciò il governo democratico di Mossadeq, Mohammad Reza Pahlavi assunse i poteri assoluti e riprese l'opera di laicizzazione del Paese e di contrasto, già avviato dal padre, dell'impronta religiosa che il "clero" voleva caratterizzasse non superficialmente l'Iran.

Khomeyni fu uno dei principali oppositori di questa politica - che aveva comportato tra l'altro la statalizzazione dei vasti beni waqf la cui lucrosa amministrazione era per lo più affidata alle cure del "clero" sciita - e organizzò nel 1963 una nuova congiura contro lo scià: complotto che fallì in pieno, costringendo l'Ayatollah all'esilio, dapprima a Bursa, in Turchia, quindi in Iraq (nella prestigiosa storica sede di Najaf) e infine a Parigi.

Nel 1963 Khomeyni divenne a sua volta un Marjaʿ, a seguito della morte del suo Maestro, il Grande Ayatollah Sayyid Ḥossein Ṭabāṭabāʾī Borūjerdī.

La presa del potere

[modifica | modifica wikitesto]

Mentre in Iran l'opposizione allo scià cresceva, anche a causa della dura repressione governativa (tra il 1970 e il 1978 si calcola siano state incarcerate 100 000 persone, 10 000 torturate e tra le 4.000 e le 5.000 uccise, anche se alcune stime parlano di 7 500[3]), Khomeyni dall'estero fomentò la rivolta in attesa dell'occasione di dar vita a una rivoluzione.

Il 7 gennaio 1978 la rivolta popolare esplose contro Mohammad Reza Pahlavi. Sebbene lo scià si fosse mostrato possibilista verso una trattativa, il 16 gennaio 1979 fu costretto a fuggire dall'Iran mentre Khomeyni, tornato il 1º febbraio da un esilio che durava da quasi sedici anni, poteva instaurare una "repubblica islamica" in Iran, diventandone la guida spirituale anche in virtù della sua riconosciuta qualifica di "Marjaʿ al-taqlīd" (esempio buono e giusto da prendere a modello da parte dei dotti mullah).

Iniziò a questo punto una vera repressione contro i collaboratori del deposto scià, migliaia dei quali furono arrestati e fucilati dopo processi sommari; altri furono mandati in esilio o imprigionati e i rimanenti fuggirono dal paese. In pochi mesi si ritiene che siano state fucilate circa 5.000 persone e mandate in esilio altre 10 000[4][5][6].

Khomeyni inoltre vide di buon occhio l'azione dei pāsdāran che, penetrati nell'Ambasciata statunitense a Teheran, avevano preso 54 ostaggi (cosiddetta crisi degli ostaggi in Iran), minacciati di morte qualora gli Stati Uniti d'America, accusati di proteggere Mohammad Reza Pahlavi, non gli avessero consegnato l'ex scià.

Il governo statunitense non si piegò alla trattativa e tentò un blitz militare aereo, autorizzato dal Presidente Jimmy Carter, che sfociò in un clamoroso fallimento. Dopo più di un anno di prigionia gli ostaggi vennero liberati con uno stratagemma da alcuni agenti segreti della CIA, anche se da allora gli Stati Uniti d'America divennero, per il regime di Khomeyni, "il grande satana del mondo". L'occupazione dell'ambasciata statunitense a Teheran potrebbe ricondursi alla paura che si potesse ripetere ciò che era avvenuto nel 1953, anno in cui la CIA con l'assenso dello scià Mohammad Reza Pahlavi, ordiva un complotto (l'Operazione Ajax) per rovesciare il governo democraticamente eletto di Mohammad Mossadeq.

Guida a vita della Rivoluzione

[modifica | modifica wikitesto]Dopo la cacciata dello scià nel 1979, Khomeyni riformò lo Stato secondo il suo ideale di Repubblica islamica. In pratica lo Stato venne sostanzialmente scisso in due autorità, una civile costituita da un parlamento e da un presidente eletti democraticamente, ma con funzioni unicamente amministrative. L'altra era l'autorità religiosa, da lui personalmente guidata e cui era possibile accedere solo per cooptazione. L'autorità religiosa detiene ancora oggi il vero potere politico dello stato, supervisionando e controllando gli organi amministrativi e fornendo le indicazioni relative alla giurisprudenza da seguire, fondate sul Corano e sulla Sharia.

Come risultato di questo processo vennero sospese o fortemente limitate libertà individuali come quelle di religione, di stampa e di pensiero.

Venne inoltre modificata la legge sul divorzio (rendendo di nuovo legale la poligamia) e abrogata la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Diversi anni dopo la morte di Khomeyni, nel 2005 sarebbe stata approvata una legge con cui fu consentito alle donne l'aborto in caso di grave pericolo per la loro salute.

Vennero inoltre imposti alle donne l'uso del velo islamico (1981) e l'abbassamento dell'età minima per il matrimonio a 9 anni, aprendo quindi un discorso legato anche alla pedofilia nell'Islam.[7] Fu inoltre introdotta, sulla scorta della Sharīʿa, la pena di morte per l'adulterio e per la bestemmia.

Nel 1982 fu messo fuori legge il Tudeh, partito iraniano comunista: molti suoi membri furono arrestati e imprigionati.

Nel 1988 lo scrittore indiano Salman Rushdie scrisse il libro I versi satanici (in inglese: "The Satanic Verses"), giudicato blasfemo dai regimi islamici fondamentalisti dall'epoca, tra cui l'Iran. La pubblicazione del libro provocò una fatwā di Khomeyni che decretò la condanna a morte in contumacia del suo autore. Rushdie dovette così rifugiarsi nel Regno Unito per diversi anni nel timore che la sentenza fosse eseguita dai fedeli islamici. Il suo divenne un emblematico caso internazionale dell'intolleranza religiosa. Anche chi ebbe a che fare con l'opera di Rushdie ne subì delle conseguenze. Il 3 luglio 1991 venne ferito a pugnalate nella sua abitazione milanese Ettore Capriolo, traduttore del libro in italiano.[8] Una sorte peggiore toccò al traduttore giapponese Hitoshi Igarashi, che venne ucciso a Tokyo il 12 luglio. L'editore norvegese William Nygaard fu invece ferito a colpi d'arma da fuoco nell'ottobre del 1993.[9]

Morte e funerali

[modifica | modifica wikitesto]Sofferente da lungo tempo per un cancro all'intestino, Khomeyni morì il 3 giugno 1989 a 86 anni dopo una degenza di 11 giorni in ospedale. Ai suoi imponenti funerali presenziarono più di 3 500 000 persone e tale afflusso rese in certi momenti impossibile alla Guardia Nazionale garantire l'ordine pubblico: vi furono disordini ed eccessi e la bara cadde 5 volte.[10]

La folla, facendo un'enorme pressione pur di toccare la bara di legno o per strappare lembi del sudario, fece letteralmente saltare fuori il corpo dal feretro diverse volte. Il funerale "ufficiale" si tenne due giorni più tardi, stavolta con imponenti misure di sicurezza e con una bara in acciaio.

La salma di Khomeyni fu tumulata in un mausoleo esterno al cimitero di Behesht-e Zahra, a Teheran.

L'intervista con Oriana Fallaci

[modifica | modifica wikitesto]

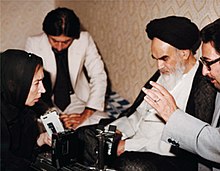

È famosa l'intervista concessa a Oriana Fallaci dal leader iraniano nel 1979. La giornalista raccontò che in quell'occasione l'ayatollah non si scompose di fronte alle sue domande incalzanti e a tratti provocatorie.

Tuttavia al termine dell'intervista Khomeini si alterò quando la Fallaci, sentendosi offesa da una risposta, si tolse per ripicca il velo che le copriva il capo; e a quel punto se ne andò irritato senza guardarla in faccia.[11]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Secondo alcuni lo si dovrebbe definire "clericale"; ma questa definizione risulta piuttosto fuorviante in quanto l'Islam non ha un "clero" vero e proprio come invece accade nel Cattolicesimo.

- ^ (EN) What Is Velayat-e Faqih?, su institute.global.

- ^ (EN) Gholam Reza Afkhami, Life and Times of the Shah, University of California Press, 2009, ISBN 978-0-520-25328-5, p. 386.

- ^ (EN) James A. Bill: The Iranian Revolution and the Changing Power Structure. p. 124.

- ^ (DE) Amnesty International: Jahresbericht 1983. p. 404.

- ^ (DE) Wahied Wahdat-Hagh, Die islamische Republik Iran, Berlino, 2003.

- ^ In riferimento alla dubbia tradizione circa l'età di ʿĀʾisha bint Abī Bakr quando andò sposa al Profeta Maometto.

- ^ Tradusse "Versetti satanici", un iraniano lo accoltella, su ricerca.repubblica.it, 4 luglio 1991. URL consultato il 10 novembre 2014.

- ^ Oslo, ferito un editore norvegese che ha pubblicato Rushdie, su archiviostorico.corriere.it, 12 ottobre 1993. URL consultato il 10 novembre 2014 (archiviato dall'url originale l'11 novembre 2014).

- ^ I grandi funerali della storia - Funerale di Khomeyni (SWF), su corriere.it. URL consultato il 10 novembre 2014.

- ^ L’urlo di Khomeini: «L’Islam è tutto, la democrazia no», su corriere.it. URL consultato il 9 maggio 2016.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- M. Emiliani, M. Ranuzzi de' Bianchi, E. Atzori, Nel nome di Omar. Rivoluzione, clero e potere in Iran, Bologna, Odoya, 2008, ISBN 978-88-6288-000-8.

- Mehmet Ali Ağca, Mi avevano promesso il Paradiso. La mia vita e la verità sull'attentato al Papa, Chiarelettere, 2013, ISBN 88-6190-404-1.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]- Rivoluzione iraniana del 1979

- Mohammad Reza Pahlavi

- Salman Rushdie

- Ali Khamenei

- Esecuzione dei prigionieri politici iraniani del 1988

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikiquote contiene citazioni di o su Ruhollah Khomeyni

Wikiquote contiene citazioni di o su Ruhollah Khomeyni Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ruhollah Khomeyni

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ruhollah Khomeyni

Collegamenti audio

[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- (FA, EN) Sito ufficiale, su imam-khomeini.ir.

- Khomeini, Ruhollah Musawi, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.

- (EN) Ruhollah Khomeini, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Opere di Ruhollah Khomeyni, su Open Library, Internet Archive.

- (EN) Ruhollah Khomeyni, su IMDb, IMDb.com.

- (FA, EN) Sito ufficiale, su imam-khomeini.ir.

- Khomeini, Ruhollah Musawi, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.

- (EN) Ruhollah Khomeini, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Opere di Ruhollah Khomeyni, su Open Library, Internet Archive.

- (EN) Ruhollah Khomeyni, su IMDb, IMDb.com.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 88036173 · ISNI (EN) 0000 0001 2142 6391 · BAV 495/66547 · LCCN (EN) n79119039 · GND (DE) 11856188X · BNE (ES) XX982328 (data) · BNF (FR) cb11907692p (data) · J9U (EN, HE) 987007263606705171 · NSK (HR) 000025689 · NDL (EN, JA) 00445618 · WorldCat Identities (EN) lccn-n79119039 |

|---|