Furano

| Furano | |

|---|---|

| |

| Nome IUPAC | |

| Furano | |

| Nomi alternativi | |

| Furfurano Ossido di divinilene Ossaciclopentadiene Ossolo | |

| Caratteristiche generali | |

| Formula bruta o molecolare | C4H4O |

| Massa molecolare (u) | 68,07 |

| Aspetto | liquido incolore |

| Numero CAS | |

| Numero EINECS | 203-727-3 |

| PubChem | 8029 |

| SMILES | C1=COC=C1 |

| Proprietà chimico-fisiche | |

| Densità (g/l, in c.s.) | 0,936 g/mL |

| Indice di rifrazione | 1,420 |

| Temperatura di fusione | −85,6 °C (187,35 K) |

| Temperatura di ebollizione | 31,4 °C (304,55 K) |

| Proprietà termochimiche | |

| ΔfH0 (kJ·mol−1) | −62,3 |

| S0m(J·K−1mol−1) | 177,0 |

| C0p,m(J·K−1mol−1) | 114,8 |

| Indicazioni di sicurezza | |

| Punto di fiamma | −35 °C (238 K) |

| Limiti di esplosione | 2,3 - 14,3% vol. |

| Simboli di rischio chimico | |

| |

| pericolo | |

| Frasi H | 224 - 302 - 331 - 315 - 341 - 350 - 373 - 412 |

| Consigli P | 201 - 210 - 260 - 273 - 281 - 311 [1] |

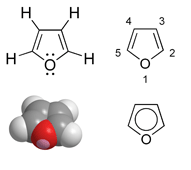

Il furano, altresì conosciuto come furfurano (dal latino furfur, scorza, crusca, forfora)[2] o ossido di divinilene[3][4] (in quanto formalmente è un etere), o anche ossolo (nome sistematico).

Il furano è un composto organico eterociclico aromatico a cinque termini contenente un atomo di ossigeno, con formula molecolare condensata (CH)4O. Esso è ottenibile, oltre che per sintesi, anche per distillazione del legno, in particolar modo quello del pino.[5][6]

Struttura e proprietà

[modifica | modifica wikitesto]La molecola del furano è planare con simmetria C2v.[7] Da indagini di spettroscopia rotazionale (microonde) è stato possibile dedurre i suoi parametri strutturali salienti. Le lunghezze dei legami O–C(2), C(2)–C(3) e C(3)–C(4) sono, rispettivamente, 136,2 pm, 136,1 pm e 143 pm; quelle dei legami C(2)–H e C(3)–H sono 107,5 pm e 107,7 pm, rispettivamente. Tenendo presente che gli angoli interni del pentagono regolare sono di 108°, l'angolo sull'ossigeno è di 106,5°, quelli su C(3) e C(4) sono di 106°, quindi leggermente inferiori, mentre quelli su C(2) e C(5) sono di 110,7°, quindi leggermente maggiori.[8]

L'affinità protonica del furano, in cui l'atomo di ossigeno ha una delle sue due coppie solitarie impegnata nel rendere aromatico l'anello (vide infra), ammonta a 803,4 kJ/mol e questa è una misura della sua basicità intrinseca. Al confronto, quella del tetraidrofurano, dove entrambe le coppie solitarie sono libere, è maggiore e ammonta a 822,1 kJ/mol; quella del furano è più bassa anche di quella di un comune etere alifatico, o anche di quella dell'etere dietilico (828,4 kJ/mol).[9]

A temperatura ambiente il furano è un liquido mobile incolore, molto volatile, di odore etereo forte ed è altamente infiammabile, con un punto di ebollizione di 31,4 °C; è solubile nei comuni solventi organici, etere, alcool, acetone, pochissimo in acqua (10 g/L a 20 °C), a differenza del suo derivato idrogenato (tetraidrofurano, THF) che invece è in essa solubile in ogni proporzione.

Il suo momento dipolare e la sua costante dielettrica a 25 °C sono più bassi (μ = 0,66 D, εr = 2,95)[10] rispetto al tetraidrofurano (μ = 1,75 D, εr = 7,4);[11] inoltre, come nel caso del pirrolo, il vettore momento dipolare è orientato in direzione inversa: dall'atomo di ossigeno punta indietro verso il resto dell'anello.[12]

Il furano in ambiente basico o neutro è stabile; in ambienti sufficientemente acidi da riuscire a protonare l'anello, distruggendone così l'aromaticità, il furano polimerizza. È anche facilmente ossidabile.[13]

Il furano è tossico e può essere cancerogeno, viene infatti generalmente considerato un inquinante organico persistente.

Ridotta aromaticità del furano e conseguenze

[modifica | modifica wikitesto]Il furano è formalmente aromatico perché attraverso gli orbitali p dei cinque atomi dell'anello vengono condivisi 6 elettroni: uno da ciascun atomo di carbonio e due in un orbitale p dell'ossigeno (anch'esso ibrido sp2),[14][15] formando così il sestetto di elettroni π e rispettando quindi la regola di Hückel. La seconda coppia solitaria dell'ossigeno non è impegnata nell'aromaticità, essa è su un orbitale sp2 giacente sul piano dell'anello, diretta coplanarmente verso l'esterno. Una conseguenza immediata del fatto che una delle coppie solitarie dell'ossigeno sia impegnata nell'aromaticità dell'anello è il minore momento dipolare del furano, che è comunque aromatico, a differenza del THF, che non lo è.

Tuttavia, sebbene in quattro delle cinque forme di risonanza del furano l'atomo di ossigeno porti su di sé una carica formale positiva, il trasferimento effettivo di carica negativa verso il resto dell'anello è inferiore che nel caso dell'atomo di azoto nel pirrolo (e anche di S nel tiofene) perché l'atomo O è più elettronegativo di N (e ancor più di S). Rispetto a pirrolo e tiofene, infatti, il furano presenta per tale motivo minore aromaticità e, per converso, maggiore reattività (vide infra in Reazioni).

L'aromaticità del furano appare, anche sperimentalmente, la più scarsa tra gli altri aromatici a cinque termini con un solo eteroatomo: la sua energia di risonanza calcolata con cicli termodinamici ammonta, indicativamente, a ~16 kcal/mol, contro le ~22 kcal/mol del pirrolo e le ~29 kcal/mol del tiofene.[16]

Da una parte, ciò si evidenzia sperimentalmente nel fatto che il furano è notevolmente più reattivo del benzene[17] e reagisce facilmente, a differenza del benzene, anche con dienofili (es. anidride maleica, acetilendicarbossilato di metile[18]) a dare la reazione di Diels-Alder, comportandosi come un diene coniugato e perdendo quindi l'aromaticità abbastanza facilmente.[19] Dall'altra, si riflette comunque nella sua più facile ossidabilità[13][5] e minore resistenza alla degradazione/polimerizzazione da parte di acidi di Lewis forti, come quelli che sono comunemente impiegati nelle sostituzioni elettrofile aromatiche.

Reazioni

[modifica | modifica wikitesto]Dato il contributo essenziale dell'atomo di ossigeno all'aromaticità dell'anello, l'ossigeno stesso non si comporta qui come quello in un tipico etere aliciclico, come ad esempio il tetraidrofurano o il diossano, non è disponibile ad attacco elettrofilo o a dare sali di ossonio, per cui ad esempio non subisce l'alchilazione all'atomo di ossigeno da parte di agenti metilanti.

L'idrogenazione catalitica del furano con un catalizzatore a base di palladio, è meno facile che negli alcheni a causa della sua aromaticità che così andrebbe persa, ma è più facile che nel benzene e conduce al tetraidrofurano.

Sostituzioni elettrofile

[modifica | modifica wikitesto]Il furano subisce, con opportune precauzioni, le tipiche reazioni di sostituzione elettrofila aromatica, quali alogenazioni, nitrazioni e reazioni di Friedel-Crafts, nelle quali è considerevolmente più reattivo del benzene[20]; la posizione preferita dell'attacco dell'elettrofilo è quella α, quella adiacente all'ossigeno[20]. In queste reazioni è sufficiente (e raccomandabile), data la maggiore reattività del furano rispetto al benzene, che si adoperino condizioni blande, eseguendo le reazioni a basse temperature, senza uso di catalizzatori acidi di Lewis come AlCl3, ma impiegando elettrofili in forme aventi reattività attenuata e ciò è anche consigliabile per non avere prodotti inattesi[21].

Infatti il furano, come pure il pirrolo, è molto più reattivo del benzene e se viene trattato con la classica miscela nitrante (HNO3/H2SO4), ad esempio, in parte si protona e in parte si ossida, e poi polimerizza dando miscele intrattabili.[22][23] Tuttavia, la sua nitrazione può farsi agevolmente operando a freddo in anidride acetica, con acido nitrico che, nell'ambiente, forma con essa dapprima la sua anidride mista, il nitrato di acetile (CH3CO-O-NO2):[24]

(CH3CO)2O + HNO3 → CH3C-O-ONO2 + CH3COOH

CH3CO-O-NO2 + C4H4O → O2N-C4H3O + CH3COOH

Il nitrato di acetile così formatosi è l'effettivo agente che opera la nitrazione; si ottiene, così, il 2-nitrofurano.[22] Il nitrato di acetile è molto inferiore come nitrante alla miscela solfonitrica (è un elettrofilo molto più blando) e non è capace di nitrare il benzene, ma riesce nel caso del furano, molto più reattivo del benzene verso la sostituzione elettrofila.

La clorurazione con cloro molecolare, necessariamente condotta ad almeno -40 °C e senza AlCl3, per evitare ossidazione e degradazione, è fattibile e fornisce il 2-clorofurano, anche se si ha in parte diclorurazione (2,5-diclorofurano).[25]

La solfonazione non è possibile nella maniera usuale adottata per il benzene (H2SO4/SO3) (si ha polimerizzazione e miscele intrattabili come nel caso della miscela solfonitrica), ma può farsi impiegando l'addotto dell'anidride solforica con la piridina (C5H5N·SO3), dando così l'acido furan-2-solfonico.[13][26]

La mercuriazione si può fare trattando il furano con cloruro mercurico (HgCl2), ottenendo così il cloruro di 2-furilmercurio, che a sua volta è un reagente versatile: trattato con bromo, o iodio, fornisce il 2-bromofurano o il 2-iodofurano.[27]

L'acilazione del furano è possibile impiegando come acilante l'anidride di un acido carbossilico in presenza dell'addotto del trifluoruro di boro con un etere (R2O·BF3), comunemente l'etere dietilico; nel caso si usi l'anidride acetica si ottiene in tal modo il chetone 2-acetilfurano con resa del 77%.[28]

Con le appropriate precauzioni sui reattivi e con adatte condizioni, adeguatamente blande, in diversi casi si riescono a condurre alcune delle principali reazioni di sostituzione elettrofila aromatica, metallazioni elettrofile comprese.

Formazioni di composti organometallici

[modifica | modifica wikitesto]Sul versante della sua chimica anionica, Il furano può essere facilmente metallato con alte rese usando reattivi di organolitio quali il metillitio, n-butillitio (reattivo di elezione), t-butillitio e fenillitio in adatti solventi (esano, etere, THF) e atmosfera inerte a bassa temperatura (tra -20 °C e +5 °C), per dare il 2-furillitio,[29] che rappresenta un sintone per l'anione 2-furilico. Il 2-furillitio può, a sua volta, essere usato per la sintesi del corrispondente reattivo di Grignard, il bromuro di 2-furilmagnesio (OC4H3–Mg–Br), per trattamento, ad esempio, con bromuro di magnesio (MgBr2).[30] I Grignard del furano possono comunque essere preparati indipendentemente partendo dal 2-bromofurano, facendolo reagire nelle usuali condizioni che escludano umidità e ossigeno, con lega di magnesio-rame in THF come solvente, a temperatura ambiente.[31]

Il 2-furillitio apre la strada anche per la sintesi dei derivati organozinco del furano, meno reattivi dei corrispondenti Grignard e più selettivi: il trattamento con il cloruro di zinco (ZnCl2), generalmente a bassa temperatura e in soluzione di THF, porta a cloruro di 2-furilzinco (OC4H3–Zn–Cl) e analoga reazione avviene con ioduro di cadmio per dare derivati di organocadmio, leggermente meno reattivi dei derivati magnesiaci, permettendo così di scegliere in una estesa gamma di reattività e selettività per questi reagenti organometallici.

Molto versatili e ancora meno reattivi, tanto da poter essere usati anche in soluzione acquosa, sono i derivati furanici di organomercurio. Questi possono essere ottenuti, oltre che per scambio di HgCl2 con il 2-furillitio, analogamente a quanto appena visto, anche direttamente, per attacco elettrofilo del cloruro mercurico (HgCl2) sul furano stesso.[29]

Sintesi

[modifica | modifica wikitesto]Industrialmente il furano si può preparare dal furfurolo o per decarbonilazione catalitica, o per ossidazione del ad acido furoico e sua decarbossilazione.

Il furano è inoltre coinvolto nella reazione di Achmatowicz.

A livello preparativo sono possibili due vie retrosintetiche: la sintesi di Paal-Knorr e quella di Feist-Benary[32]:

Questa prima sintesi prevede la ciclizzazione intramolecolare di un composto 1,4 dicarbonilico (variamente sostituito), catalizzata da acidi (acido solforico, polifosforico ecc), che aumentano la elettrofilia del carbonio carbonilico. La "driving force" del processo è la formazione del composto aromatico, per eliminazione successiva di una molecola d'acqua.

La sintesi di Feist-Benary consiste in una prima condensazione aldolica (a partire da un enolato stabilizzato), seguita da chiusura intramolecolare e aromatizzazione per perdita di una molecola d'acqua.

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ scheda del furano su IFA-GESTIS Archiviato il 16 ottobre 2019 in Internet Archive.

- ^ DIZIONARIO LATINO OLIVETTI - Latino-Italiano, su www.dizionario-latino.com. URL consultato il 5 giugno 2022.

- ^ divinylene oxide, su www.stenutz.eu. URL consultato il 5 giugno 2022.

- ^ Il gruppo divinilene nella nomenclatura tradizionale è: –CH=CH-CH=CH–

- ^ a b Heterocyclic Chemistry, su www.intermediateorgchemistry.co.uk. URL consultato il 15 giugno 2023.

- ^ (EN) Mar López, Carlos Vila e Valentín Santos, Manufacture of Platform Chemicals from Pine Wood Polysaccharides in Media Containing Acidic Ionic Liquids, in Polymers, vol. 12, n. 6, 2020-06, pp. 1215, DOI:10.3390/polym12061215. URL consultato il 15 giugno 2023.

- ^ CCCBDB list all species by point group, su cccbdb.nist.gov. URL consultato il 4 giugno 2022.

- ^ (EN) Børge Bak, Daniel Christensen e William B. Dixon, The complete structure of furan, in Journal of Molecular Spectroscopy, vol. 9, 1962-01, pp. 124–129, DOI:10.1016/0022-2852(62)90219-9. URL consultato il 4 giugno 2022.

- ^ Chemical Formula Search, su webbook.nist.gov. URL consultato il 5 giugno 2022.

- ^ (EN) PubChem, Furan, su pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. URL consultato il 24 giugno 2020.

- ^ (EN) PubChem, Tetrahydrofuran, su pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. URL consultato il 24 giugno 2020.

- ^ Michael B. Smith e Jerry March, MARCH’S ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY, 6ª ed., Wiley-Interscience, 2007, p. 106, ISBN 0-471-72091-7.

- ^ a b c I. L. Finar, ORGANIC CHEMISTRY The fundamental principles, Fourth Edition, Longmans, 1963, pp. 742-743.

- ^ J.B. Hendrickson, D.J. Cram e G.S. Hammond, CHIMICA ORGANICA, traduzione di A. Fava, 2ª ed., Piccin, 1973, pp. 167-169.

- ^ R.O.C. Norman, CHIMICA ORGANICA Principi e Applicazioni alla Sintesi, traduzione di Paolo Da Re, Piccin, 1973, p. 58.

- ^ Resonance energy, su www.chem.ucalgary.ca. URL consultato il 4 giugno 2022.

- ^ (EN) P. Bosshard e C.H. Eugster, The development of the chemistry of furans, 1952-1963, vol. 7, Elsevier, 1967, pp. 377–490, DOI:10.1016/s0065-2725(08)60594-2, ISBN 978-0-12-020607-0. URL consultato l'11 giugno 2022.

- ^ (EN) PubChem, Dimethyl acetylenedicarboxylate, su pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. URL consultato l'11 giugno 2022.

- ^ Stockmann, H. J. Org. Chem. (1961) v.26 p. 2025.

- ^ a b (EN) C. W. Bird e G. W. H. Cheeseman, Comprehensive Heterocyclic Chemistry, Pergamon, 1º gennaio 1984, p. 44, ISBN 978-0-08-096519-2. URL consultato il 24 giugno 2020.

- ^ J. B. Hendrickson, D. J. Cram e G. S. Hammond, Composti Eterociclici, in Chimica Organica, traduzione di Antonino Fava, II edizione italiana sulla III inglese, Piccin editore - Padova, 1973, pp. 955-6.

- ^ a b R.O.C. Norman, CHIMICA ORGANICA Principi e Applicazioni alla Sintesi, traduzione di Paolo Da Re, Piccin, 1973, p. 381.

- ^ (EN) Chapter 6 Reactivity of Five-Membered Rings Containing one Heteroatom, vol. 47, Elsevier, 1990, pp. 87–137, DOI:10.1016/s0065-2725(08)60207-x, ISBN 978-0-12-020647-6. URL consultato il 30 luglio 2023.

- ^ (EN) Robert Louw, Acetyl Nitrate, John Wiley & Sons, Ltd, 15 aprile 2001, pp. ra032, DOI:10.1002/047084289x.ra032, ISBN 978-0-471-93623-7. URL consultato il 5 giugno 2022.

- ^ R.O.C. Norman, CHIMICA ORGANICA Principi e Applicazioni alla Sintesi, traduzione di Paolo Da Re, Piccin, 1973, p. 391.

- ^ (EN) John F. Scully e Ellis V. Brown, THE SULFONATION OF FURAN AND FURAN HOMOLOGS. PREPARATION OF FURANSULFONAMIDES 1, in The Journal of Organic Chemistry, vol. 19, n. 6, 1954-06, pp. 894–901, DOI:10.1021/jo01371a003. URL consultato l'11 giugno 2022.

- ^ R.O.C. Norman, CHIMICA ORGANICA Principi e Applicazioni alla Sintesi, traduzione di Paolo Da Re, Piccin, 1973, p. 393.

- ^ (EN) John V. Heid e Robert Levine, THE ACYLATION OF FURAN AND THIOPHENE WITH ALIPHATIC ANHYDRIDES IN THE PRESENCE OF BORON TRIFLUORIDE-ETHERATE 1, in The Journal of Organic Chemistry, vol. 13, n. 3, 1948-05, pp. 409–412, DOI:10.1021/jo01161a015. URL consultato il 5 giugno 2022.

- ^ a b (EN) É. Lukevits e O. A. Pudova, Furan derivatives of group I elements (review), in Chemistry of Heterocyclic Compounds, vol. 31, n. 4, 1995-04, pp. 377–411, DOI:10.1007/BF01177012. URL consultato l'11 giugno 2022.

- ^ (EN) R. Chinchilla, C Nájera e M. Yus, Metalated heterocycles in organic synthesis: recent applications, su arkat-usa.org, p. 168.

- ^ (EN) Akira Takeda, K\={o}ichi Shinhama e Sadao Tsuboi, Syntheses with 2-Furylmagnesium Bromides. I. Synthesis of Rosefuran and Sesquirosefuran, in Bulletin of the Chemical Society of Japan, vol. 50, n. 7, 1977-07, pp. 1903–1904, DOI:10.1246/bcsj.50.1903. URL consultato l'11 giugno 2022.

- ^ T. Eicher, S. Hauptmann, A. Speicher, The Chemistry of Heterocycles, Wiley-VCH, 2012, pp. 71-72.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]- Benzofurano

- Dibenzofurano

- Tetraidrofurano

- Tiofene

- Pirrolo

- Bioaccumulo

- Reazione di Achmatowicz

- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su furano

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su furano

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- (EN) furan, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 34009 · LCCN (EN) sh85052502 · GND (DE) 4539288-2 · BNF (FR) cb13185611x (data) · J9U (EN, HE) 987007555562005171 · NDL (EN, JA) 00563686 |

|---|