Braccio di Orione: differenze tra le versioni

| Riga 105: | Riga 105: | ||

==Note== |

==Note== |

||

{{references|2}} |

{{references|2}} |

||

==Bibliografia== |

|||

===Libri=== |

|||

*{{cita libro | autore= Linda Siobhan Sparke, John Sill Gallagher | titolo=Galaxies in the universe: an introduction | ed=2 | editore= Cambridge University Press | città= Cambridge, USA| anno= 2007| id= ISBN 978-0-521-85593-8}} |

|||

*{{cita libro | autore= R. C. Kennicutt, François Schweizer, J. E. Barnes | titolo=Galaxies: interactions and induced star formation | ed= | editore= Swiss Society for Astrophysics and Astronomy | città= Sauverny, CH| anno= 1998| id= ISBN 3-540-63569-6}} |

|||

*{{cita libro | autore= Keiichi Wada | titolo=Mapping the Galaxy and Nearby Galaxies | ed= | editore= Springer | città= New York, USA| anno= 2008| id= ISBN 978-0-387-72767-7}} |

|||

===Pubblicazioni scientifiche=== |

|||

*{{cita pubblicazione|autore=Sato, Mayumi; Hirota, Tomoya; Reid, Mark J.; Honma, Mareki; Kobayashi, Hideyuki; Iwadate, Kenzaburo; Miyaji, Takeshi; Shibata, Katsunori M.|titolo=Distance to G14.33-0.64 in the Sagittarius Spiral Arm: H2O Maser Trigonometric Parallax with VERA|url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2010PASJ...62..287S|rivista=Publications of the Astronomical Society of Japan|volume=62|numero=2|pagine=287-299|anno=2010|mese=aprile}} |

|||

*{{cita pubblicazione|autore=Xu, Y.; Reid, M. J.; Menten, K. M.; Brunthaler, A.; Zheng, X. W.; Moscadelli, L.|titolo=Trigonometric Parallaxes of Massive Star-Forming Regions: III. G59.7+0.1 and W 51 IRS2|url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...693..413X|rivista=The Astrophysical Journal|volume=693|numero=1|pagine=413-418|anno=2009|mese=marzo|doi=10.1088/0004-637X/693/1/413}} |

|||

*{{cita pubblicazione|autore=Vázquez, Ruben A.; May, Jorge; Carraro, Giovanni; Bronfman, Leonardo; Moitinho, André; Baume, Gustavo|titolo=Spiral Structure in the Outer Galactic Disk. I. The Third Galactic Quadrant|url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2008ApJ...672..930V|rivista=The Astrophysical Journal|volume=672|numero=2|pagine=930-939|anno=2008|mese=gennaio|doi=10.1086/524003}} |

|||

===Carte celesti=== |

|||

* {{cita web|url=http://www.asahi-net.or.jp/~zs3t-tk/atlas_85/atlas_85.htm|titolo=Taki's 8.5 Magnitude Star Atlas|autore=Toshimi Taki|anno=2005}} - Atlante celeste liberamente scaricabile in formato PDF. |

|||

* {{cita libro | cognome= Tirion, Rappaport, Lovi | titolo=Uranometria 2000.0 - Volume I & II| editore=Willmann-Bell, inc.| città=Richmond, Virginia, USA | anno=1987 | id= ISBN 0-943396-14-X}} |

|||

* {{cita libro | cognome= Tirion, Sinnott| titolo=Sky Atlas 2000.0 | ed=2 | editore= Cambridge University Press | città= Cambridge, USA| anno= 1998| id= ISBN 0-933346-90-5}} |

|||

* {{cita libro | cognome= Tirion | titolo=The Cambridge Star Atlas 2000.0 | ed=3 | editore= Cambridge University Press | città= Cambridge, USA| anno= 2001| id= ISBN 0-521-80084-6}} |

|||

==Voci correlate== |

|||

===Oggetti e strutture=== |

|||

*[[Cintura di Gould]] |

|||

*[[Galassia]] |

|||

*[[Galassia spirale barrata]] |

|||

*[[Lista delle stelle più vicine]] |

|||

*[[Nube molecolare]] |

|||

*[[Nube molecolare gigante]] |

|||

*[[Via Lattea]] |

|||

===Fenomeni e processi=== |

|||

*[[Evoluzione stellare]] |

|||

*[[Formazione stellare]] |

|||

==Collegamenti esterni== |

==Collegamenti esterni== |

||

Versione delle 00:55, 10 lug 2010

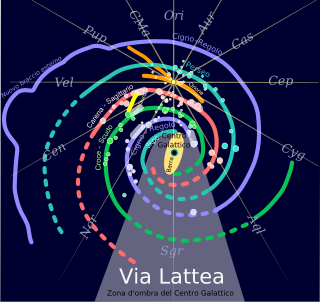

Il Braccio di Orione, noto anche come Braccio Locale (anche se probabilmente sarebbe più corretto il termine Sperone di Orione, dall'inglese Orion Spur) è un braccio minore della nostra galassia, la Via Lattea; la sua importanza è data dal fatto che al suo interno vi si trova il nostro sistema planetario: il Sistema solare.

Caratteristiche generali

Il nome gli deriva dal fatto che il suo punto più ricco ed intenso visibile da Terra si trova in direzione della costellazione di Orione; la sua posizione galattica si trova tra il Braccio del Sagittario e quello di Perseo, due dei maggiori bracci di spirale della nostra Galassia. Il Sole è posizionato all'interno del braccio, vicino al bordo interno della Bolla Locale, circa 8.000 parsec (26.000 anni-luce) dal centro della Via lattea.

Il Braccio di Orione si originerebbe sul Braccio del Sagittario all'altezza della grande regione di formazione stellare W51, indicata come punto di biforcazione in base a studi sulla parallasse,[1] e prosegue verso la regione di Cygnus X, il Complesso di Cefeo, la Bolla Locale (dove si trova il Sole) e il Complesso di Orione. Oltre la Nebulosa di Gum, presenta una biforcazione: una parte devia verso il Cane Maggiore e si dirige verso l'esterno della Via Lattea, dapprima intersecando il Braccio di Perseo, formando il cosiddetto Transito di Perseo, poi raggiungendo il Braccio Esterno; la seconda ramificazione, più piccola, si dirige verso le Vele, nella regione del Vela Molecular Ridge, e termina poco oltre, nei pressi di Puppis A e dell'associazione Turner 5.[2] Secondo altri studi che prendono sempre in esame le misurazioni di parallasse di alcune regioni di formazione stellare, il punto di origine del Braccio di Orione non sarebbe W51 ma la sorgente di radiazione infrarossa G59.7+0.1 (IRAS 19410+2336), posta in primo piano rispetto a W51 (e quindi più vicina), nei pressi della nebulosa NGC 6820; W51 farebbe invece pienamente parte del Braccio del Sagittario.[3]

Una struttura simile al Braccio di Orione, ossia un braccio di spirale intermedio che si dispone trasversalmente andando a intersecare altri bracci più esterni, sembra essere un elemento comune a tante altre galassie a spirale, come la famosa M74, nella costellazione dei Pesci. Il punto in cui il Braccio di Perseo ed il Braccio di Orione si incrociano, circa alle coordinate galattiche l=235°-245°, mostra una diversa presenza dei giovani ammassi di stelle, mentre le nubi molecolari con emissioni nella banda del CO sembrano essere scarsamente presenti; ciò denota probabilmente una sorta di sfaldamento del Braccio di Perseo in coincidenza del Perseus Transit.[2]

Il Braccio di Orione è responsabile del grande addensamento di stelle visibile nella fascia di cielo compresa fra l'Auriga e le Vele: questo tratto di cielo infatti è il più ricco di stelle di fondo dell'intera volta celeste; molte di queste stelle sono visibili ad occhio nudo, mentre le stelle più deboli formano dei ricchissimi campi stellari, specialmente nelle costellazioni di Orione, Cane Maggiore e Poppa.

Strutture maggiori

Origine

Sebbene non vi sia un consenso generale sul punto esatto in cui inizia il Braccio di Orione, la massima parte degli studiosi concordano che questo braccio abbia origine da una ramificazione del Braccio del Sagittario in direzione esterna. La ramificazione avviene all'altezza della parte settentrionale della costellazione dell'Aquila o, al più, in direzione della Freccia, a seconda delle interpretazioni. Questa regione presenta delle notevoli difficoltà di osservazione, dovute alla sovrapposizione sulla linea di vista di diversi banchi di gas e polveri interstellari, che oscurano la luce degli oggetti situati al di là di essi; questi banchi nebulosi si trovano a una distanza di circa 200-300 parsec (650-980 anni luce) e formano la cosiddetta "Fenditura dell'Aquila".

La parte settentrionale dell'Aquila ospita il grande complesso nebuloso molecolare W51, che costituisce una delle regioni di formazione stellare più estese della Via Lattea e si pensa che rappresenti il primo stadio della nascita di una massiccia associazione OB.[4] La sua distanza è stata determinata in base a studi sulla parallasse trigonometrica e sulla velocità radiale di alcuni maser ad acqua in esso ospitati, con particolare riferimento alla regione denominata W51 IRS2, una delle maggiori sorgenti di radiazione infrarossa della regione; tale distanza è stata indicata come compresa fra 5100 e 5800 parsec dal sistema solare.[3] Alcuni studi indicano questa regione come il possibile punto di inizio del Braccio di Orione, mentre secondo altri studi, W51 appartiene interamente al Braccio del Sagittario.

Gli studi che negano la tesi secondo cui il Braccio di Orione si origini all'altezza di W51, indicano come punto di biforcazione la sorgente di radiazione infrarossa G59.7+0.1 (IRAS 19410+2336), posta nei pressi della nube NGC 6820;[3] NGC 6820 è la nube più estesa visibile nella costellazione della Volpetta, legata all'associazione Vulpecula OB1. Vulpecula OB1, situata alla distanza media di 2300 parsec (7500 anni luce), è composta da circa un centinaio di stelle di grande e media massa e si estende per un diametro apparente di oltre 6°; la sua parte centrale coincide con l'ammasso NGC 6823, mentre i suoi membri si possono rinvenire su un'area ovale molto più estesa. Le nebulose associate a questa regione ospitano alcuni fenomeni di formazione stellare riguardanti in generale stelle di grande e media massa. Oltre all'estesa NGC 6820, ionizzata dalle stelle dell'ammasso NGC 6823,[5] vi sono le piccole nubi Sh2-87 e Sh2-88, ionizzate da una stella massiccia di classe spettrale B0 fortemente oscurata e circondata dai gas delle nubi stesse;[6] anche in queste due nubi sono attivi fenomeni di formazione stellare, come è testimoniato dalla presenza di getti bipolari, come gli oggetti HH, e di maser ad acqua.[7]

La regione del Cigno

Attorno ai 2300 parsec di distanza, il bordo del Braccio di Orione rivolto verso l'esterno ricade in direzione della costellazione del Cigno; questo tratto comprende alcune brillanti associazioni OB, come Cygnus OB3 e Cygnus OB8. La prima di queste conta una quarantina di stelle massicce di classe O e B, cui si aggiungono due stelle di Wolf-Rayet catalogate come WR 134 e WR 135; le stelle dominanti sono invece la supergigante blu HD 190429 e la gigante blu HD 191456.[8] Cygnus OB8 è la più esterna delle due ed è situata a breve distanza dalla nube Sh2-115 ed è composto da una ventina di giganti e supergiganti azzurre.[9]

A 1500 parsec di distanza il Braccio di Orione è dominato in senso assoluto dall'immenso sistema nebuloso del Complesso del Cigno; le due componenti principali, la grande nube ionizzata Sh2-109 e la nube molecolare gigante Cygnus X, costituiscono assieme uno dei più estesi complessi nebulosi conosciuti all'interno del Gruppo Locale di galassie. Sebbene lo studio di questa regione si reso meno facile a causa della sovrapposizione di nubi oscure lungo la linea di vista, sono state identificate in esso ben 159 nubi distinte, delle quali sono note diverse caratteristiche come la densità, le dimensioni e la massa; a queste si aggiungono sette grandi regioni H II, tre resti di supernova, 45 stelle T Tauri, 18 getti molecolari e ben 215 sorgenti di radiazione infrarossa, coincidenti con oggetti stellari giovani e protostelle, probabilmente associate con le nubi molecolari.[10][11] Il complesso sarebbe ancora in una fase iniziale della sua evoluzione, come sarebbe testimoniato dalla presenza di alcuni ammassi aperti estremamente giovani e concentrati con componenti stellari brillanti e massicce.[12] Nella parte più remota della regione, connesso con una delle associazioni OB della zona, si trova il ben noto oggetto Cygnus X-1, una sorgente di raggi X da molti considerata come un buco nero che risucchia la materia della sua stella compagna, una supergigante blu.[13]

Fra le regioni più studiate del complesso vi è la nube DR 21, nota anche come W75;[14] si tratta di una delle regioni di formazione stellare più massicce della Via Lattea e sarebbe composta da due nubi molecolari giganti in interazione fra loro: la regione più densa e più massiccia, localizzata in una posizione centrale, potrebbe essersi originata da un fenomeno di collasso generalizzato; in questa area ha avuto luogo la formazione di stelle calde, che hanno così illuminato i gas circostanti, trasformando la nube molecolare nella compatta regione H II che oggi è possibile osservare. DR 21 è una struttura estremamente giovane, dove le turbolenze e le pressioni originate dai corpi circostanti non hanno ancora alterato la struttura in modo da causare un rallentamento della contrazione.[15]

Dai gas del complesso si sono originate tre associazioni OB, note come Cygnus OB1, Cygnus OB2 e Cygnus OB9; fra queste, la più importante e maggiormente studiata è Cygnus OB2, famosa per essere una delle associazioni OB più brillanti e concentrate della nostra Galassia; è formata da un gran numero di stelle supergiganti di colore blu, alcune delle quali sono anche fra le più intrinsecamente luminose conosciute, come la celebre Cygnus OB2-12.[16] Le sue componenti sono estremamente giovani e mostrano una velocità di rotazione moderatamente ridotta.[17] Alcuni studiosi, considerando la massa, la densità e le dimensioni dell'associazione, hanno ipotizzato che Cygnus OB2 sia in realtà un esempio di ammasso globulare in formazione: oggetti simili sono stati osservati sia nella Grande Nube di Magellano, sia nelle regioni di formazione stellare presenti in altre galassie; si è anche fatto notare che questo sarebbe il primo di questa classe di oggetti noto all'interno della nostra Galassia.[18]

Sovrapposto al Complesso del Cigno, ma a una distanza inferiore (circa 1000 parsec), si trovano le due piccole associazioni Cygnus OB4 e Cygnus OB7. A circa 800 parsec si estende la grande Fenditura del Cigno, un vasto complesso di nebulose oscure che maschera quasi completamente la retrostante regione del Complesso del Cigno; parte dei gas della Fenditura appaiono ionizzati dalle stelle dell'associazione Cygnus OB7[19] e diventano così visibili, formando la celebre Nebulosa Nord America e la Nebulosa Pellicano.

Le regioni di Cefeo

Il Braccio di Orione in direzione della costellazione di Cefeo presenta una grande concatenazione di regioni di formazione stellare, la cui distanza media dal Sole si aggira sugli 800 parsec (2600 anni luce). Questo grande arco di stelle e nebulose attraversa la regione centrale del braccio, giungendo fino ai suoi bordi più esterni; la concatenazione comprende tre grandi associazioni OB visibili in direzione di Cefeo, note come Cepheus OB2, Cepheus OB3 e Cepheus OB4, prosegue in direzione di Cassiopea comprendendo Cassiopeia OB14, e termina in prossimità di Camelopardalis OB1, nella costellazione della Giraffa. La gran parte di queste regioni, in particolare quelle visibili in Cefeo, appaiono oscurate da grandi banchi di nubi oscure, che si estendono ad elevate latitudini galattiche proprio in direzione dei complessi nebulosi, estesi anch'essi a latitudini galattiche elevate, fra 0° e +30°;[20]

Nel complesso di Cefeo la formazione stellare sarebbe stata provocata, negli ultimi milioni di anni, dall'azione di diverse forze agenti: l'onda d'urto del resto di supernova in espansione che ha causato la superbolla denominata Loop III, che ha compresso il gas del mezzo circostante, sarebbe la causa principale del modellamento della nube.[20] All'interno del complesso sono stati scoperti una gran quantità di prove dell'attività di formazione: sono infatti noti diversi oggetti stellari giovani e di stelle di pre-sequenza principale, diverse stelle T Tauri, oltre un centinaio di stelle ad emissione Hα e di sorgenti di radiazione infrarossa e una cinquantina di oggetti di Herbig-Haro.[21]

Fra gli oggetti nebulosi più notevoli della regione vi è la grande nube IC 1396; la sua luminosità è dovuta all'eccitamento dei suoi gas operato dal vento stellare della gigante blu HD 206267, appartenente all'associazione Cepheus OB2. Sembra che l'espansione di questa regione H II abbia creato un ampio anello di gas molecolare dal raggio di circa 12 parsec, in un lasso di tempo di almeno 3 milioni di anni.[22] La struttura ad anello si estende per circa 3° ed è circondata da un gran numero di globuli scuri, al cui interno probabilmente avviene la formazione di nuove stelle a causa della compressione ad opera della ionizzazione, del fronte dell'onda d'urto dei venti stellari e della pressione di radiazione; i globuli maggiori si trovano sul lato nord-occidentale della regione nebulosa.[20] Fra questi globuli spicca il famoso bozzolo soprannominato Proboscide d'elefante.[23]

Fra le nubi meno appariscenti spicca Sh2-140, una regione H II situata sul bordo sudoccidentale della nebulosa oscura LDN 1204, nella Bolla di Cefeo, a una distanza di circa 900 parsec (2900 anni luce) dal Sole.[24] La Bolla di Cefeo è una struttura situata nei pressi di Cepheus OB2, causata probabilmente dall'esplosione di più supernovae. A questa nube si aggiungono le nebulose a riflessione NGC 7129 e NGC 7023; al centro di quest'ultima si trova un piccolo ammasso aperto di stelle che mostrano delle linee di emissione Hα variabili,[25] più quattro stelle T Tauri; secondo alcuni studi, la stella variabile PV Cephei, situata circa 10 parsec ad ovest della nube, sarebbe stata espulsa dalla nube stessa circa 100.000 anni fa.[26]

Fra le associazioni OB della regione di Cefeo, la più occidentale (la più prossima a Cygnus OB7) è Cepheus OB2; quest'associazione sarebbe divisa in due sottogruppi di diverse età: il più giovane, catalogato come Cepheus OB2b, coincide con l'ammasso aperto Tr 37, uno dei più giovani ammassi conosciuti, con un'età stimata sui 3,7 milioni di anni;[27] a questo sottogruppo apparterrebbe anche la famosa μ Cephei, la Stelle Granata di Herschel.[28] Il secondo sottogruppo, Cepheus OB2a, contiene un gran numero di stelle massicce evolute che si sono sparse in una vasta area compresa fra le latitudini galattiche 100°–106° e longitudini +2°–+8°; la sua età è stimata sugli 8 milioni di anni e contiene al suo interno l'ammasso NGC 7160.[20] Cepheus OB2a è circondato da una struttura nebulosa ad anello, la Bolla di Cefeo, forse ciò che resta dell'esplosione di un'antica supernova; questa esplosione potrebbe essere stata la causa dell'avvio dei processi di formazione stellare che hanno portato alla nascita dell'associazione, come sembra essere testimoniato dalla presenza di alcune regioni H II e sorgenti di radiazione infrarossa che paiono contenere giovani stelle in formazione.[29]

Cepheus OB3 appare di dimensioni apparentemente più ridotte rispetto alla precedente, sebbene la distanza, stimata sui 725 parsec, sia paragonabile a quella del precedente; al suo interno si trovano una quarantina di stelle giovani e brillanti[30] ed è associata alla nube Sh2-155, soprannominata talvolta Nebulosa Grotta. Anche quest'associazione è composta da due sottogruppi, distinti in base all'età delle loro componenti.[31] Cepheus OB4 sarebbe composta invece da 42 giganti blu, poste alla distanza di 845 parsec dal Sole; queste componenti presentano un forte arrossamento a causa della loro collocazione nelle regioni interne alla nube, dove i gas agiscono da filtro impedendo alla loro luce di passare. L'età delle stelle dell'associazione sarebbe compresa fra 0,6 e 6 milioni di anni.[32] Esternamente rispetto all'arco formato dalle precedenti associazioni, a una distanza di circa 1100 parsec (3600 anni luce), si trova l'associazione Cassiopeia OB14, composta da quattro stelle supergiganti estremamente luminose, fra le quali spicca κ Cassiopeiae; l'intensa radiazione di questa stella sarebbe, secondo alcuni studi, la responsabile dell'avvio di alcuni fenomeni di formazione stellare nelle nubi ad essa adiacenti.[33][34]

In corrispondenza di Cepheus OB2, ma ad una latitudine galattica differente, si osserva la regione di Lacerta OB1, un piccolo complesso di nebulose a riflessione e ionizzate legate ad un'associazione OB piuttosto giovane e poco estesa. Nonostante la scarsa luminosità delle sue componenti, Lacerta OB1 è una delle associazioni OB più vicine al sistema solare.[35]

La regione locale

La regione di Orione

Unicorno e Cane Maggiore

Il ramo delle Vele

Il ramo esterno

Oggetti principali

La stragrande maggioranza di oggetti visibili dalla Terra appartengono al Braccio di Orione; tra questi:

- M6, l'Ammasso farfalla;

- M7, ammasso aperto;

- M23, ammasso aperto;

- M25, ammasso aperto;

- M27, la Nebulosa manubrio;

- M29, ammasso aperto;

- M34, ammasso aperto;

- M35, ammasso aperto;

- M39, ammasso aperto;

- la stella doppia M40

- M41, ammasso aperto;

- M42, la Nebulosa di Orione;

- M43, parte della Nebulosa di Orione;

- M44, il Praesepe;

- M45, le Pleiadi;

- M46, ammasso aperto;

- M47, ammasso aperto;

- M48, ammasso aperto;

- M50, ammasso aperto;

- M57, la Nebulosa Anello;

- M67, ammasso aperto;

- M73, asterismo;

- M76, la Piccola Nebulosa Manubrio;

- M78, nebulosa diffusa;

- M93, ammasso aperto;

- M97, la Nebulosa Civetta;

- NGC 2264, la Nebulosa Cono;

- NGC 2451, ammasso aperto;

- IC 2602, le Pleiadi del Sud.

Note

- ^ Sato, Mayumi; Hirota, Tomoya; Reid, Mark J.; Honma, Mareki; Kobayashi, Hideyuki; Iwadate, Kenzaburo; Miyaji, Takeshi; Shibata, Katsunori M., Distance to G14.33-0.64 in the Sagittarius Spiral Arm: H2O Maser Trigonometric Parallax with VERA, in Publications of the Astronomical Society of Japan, vol. 62, n. 2, aprile 2010, pp. 287-299. URL consultato il 30 giugno 2010.

- ^ a b Vázquez, Ruben A.; May, Jorge; Carraro, Giovanni; Bronfman, Leonardo; Moitinho, André; Baume, Gustavo, Spiral Structure in the Outer Galactic Disk. I. The Third Galactic Quadrant, in The Astrophysical Journal, vol. 672, n. 2, gennaio 2008, pp. 930-939, DOI:10.1086/524003. URL consultato il 30 giugno 2010.

- ^ a b c Xu, Y.; Reid, M. J.; Menten, K. M.; Brunthaler, A.; Zheng, X. W.; Moscadelli, L., Trigonometric Parallaxes of Massive Star-Forming Regions: III. G59.7+0.1 and W 51 IRS2, in The Astrophysical Journal, vol. 693, n. 1, marzo 2009, pp. 413-418, DOI:10.1088/0004-637X/693/1/413. URL consultato il 30 giugno 2010.

- ^ Carpenter, John M.; Sanders, D. B., The W51 Giant Molecular Cloud, in The Astronomical Journal, vol. 116, n. 4, ottobre 1998, pp. 1856-1867, DOI:10.1086/300534. URL consultato il 8 luglio 2010.

- ^ Bica, E.; Bonatto, C.; Dutra, C. M., Investigating the borderline between a young star cluster and a small stellar association: a test case with Bochum 1, in Astronomy and Astrophysics, vol. 489, n. 3, ottobre 2008, pp. 1129-1140, DOI:10.1051/0004-6361:200810236. URL consultato il 8 luglio 2010.

- ^ Felli, M.; Harten, R. H., A High Resolution Search for Small-Scale Structure in Sharpless HII Regions at 4.995-GHZ - Part Three - Description of Selected Sources, in Astronomy and astrophysics, vol. 100, luglio 1981, p. 42. URL consultato il 8 luglio 2010.

- ^ Deharveng, L.; Nadeau, D.; Zavagno, A.; Caplan, J., The stellar content of the compact H II region Sh2-88B, in Astronomy and astrophysics, vol. 360, agosto 2000, pp. 1107-1116. URL consultato il 8 luglio 2010.

- ^ St.-Louis, N.; Smith, L. J., An IUE and optical study of interstellar gas towards stars within the Cygnus OB1 and OB3 associations, in Astronomy and Astrophysics, vol. 252, n. 2, dicembre 1991, pp. 781-800. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Humphreys, R. M., Studies of luminous stars in nearby galaxies. I. Supergiants and O stars in the Milky Way, in Astrophysical Journal Supplement Series, vol. 38, dicembre 1978, pp. 309-350, DOI:10.1086/190559. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Dobashi, Kazuhito; Bernard, Jean-Phillipe; Yonekura, Yoshinori; Fukui, Yasuo, Molecular clouds in Cygnus. 1: A large-scale (13)CO survey, in Astrophysical Journal Supplement Series, vol. 95, n. 2, dicembre 1994, pp. 419-456, DOI:10.1086/192106, ISSN 0067-0049. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Dobashi, Kazuhito; Bernard, Jean-Philippe; Fukui, Yasuo, Molecular Clouds in Cygnus. II. Statistical Studies of Star-forming Regions, in Astrophysical Journal, vol. 466, luglio 1996, p. 282, DOI:10.1086/177509. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Comerón, F.; Torra, J., Near-infrared imaging of compact HII regions in Cygnus X*;**, in Astronomy and Astrophysics, vol. 375, agosto 2001, pp. 539-552, DOI:10.1051/0004-6361:20010654. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Z. Ninkov, Walker, G. A. H.; Yang, S., The primary orbit and the absorption lines of HDE 226868 (Cygnus X-1), in Astrophysical Journal, Part 1, vol. 321, ottobre 1987, pp. 425–437, DOI:10.1086/165641. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Kaleida, C. C.; Mangum, J. G., The Physical and Kinematic Structure of the DR 21 (OH) Star Formation Region, in American Astronomical Society Meeting 203, #94.02; Bulletin of the American Astronomical Society, vol. 203, dicembre 2003, p. 1359. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Dickel, J. R.; Dickel, H. R.; Wilson, W. J., The detailed structure of CO in molecular cloud complexes. II - The W75-DR 21 region, in Astrophysical Journal, vol. 223, agosto 1978, pp. 840-853, DOI:10.1086/156317. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Massey, Philip; Thompson, A. B., Massive stars in CYG OB2, in Astronomical Journal, vol. 101, aprile 1991, pp. 1408-1428, DOI:10.1086/115774. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Herrero, A.; Puls, J.; Najarro, F., Fundamental parameters of Galactic luminous OB stars VI. Temperatures, masses and WLR of Cyg OB2 supergiants, in Astronomy and Astrophysics, vol. 396, dicembre 2002, pp. 949-966, DOI:10.1051/0004-6361:20021432. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Knödlseder, J., Cygnus OB2 - a young globular cluster in the Milky Way, in Astronomy and Astrophysics, vol. 360, agosto 2000, pp. 539-548. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Belloni, T.; Zampieri, L.; Campana, S., Search for old neutron stars in molecular clouds: Cygnus rift and Cygnus OB7, in Astronomy and Astrophysics, vol. 319, marzo 1997, pp. 525-534. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ a b c d Kun, M.; Kiss, Z. T.; Balog, Z., Star Forming Regions in Cepheus (PDF), Handbook of Star Forming Regions, Volume I: The Northern Sky ASP Monograph Publications, Bo Reipurth, dicembre 2008, p. 1, ISBN 978-1-58381-670-7.

- ^ Kun, M., Star Formation in the Cepheus Flare Molecular Clouds. I. Distance Determination and the Young Stellar Object Candidates, in Astrophysical Journal Supplement, vol. 115, marzo 1998, p. 59, DOI:10.1086/313076. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Patel, Nimesh A.; Goldsmith, Paul F.; Heyer, Mark H.; Snell, Ronald L.; Pratap, Preethi, Origin and Evolution of the Cepheus Bubble, in The Astrophysical Journal, vol. 507, n. 1, novembre 1998, pp. 241-253, DOI:10.1086/306305. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Gyul'Budagyan, A. L., Radial systems of dark globules, in Astrophysics, vol. 23, n. 2, settembre 1985, pp. 538-544, DOI:10.1007/BF01007381. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ {{cita pubblicazione|autore=Crampton, D.; Fisher, W. A.|titolo=Spectroscopic observations of stars in H II regions|url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1974PDAO...14..283C%7Crivista=Publ. Dom. Astrophys. Obs.|volume=14|numero=12|pagine=283-304|anno=1974|accesso=9 luglio [[2010]}}

- ^ Weston, E. B., The variable stars in the region of NGC 7023, in Astronomical Journal, vol. 58, marzo 1953, p. 48, DOI:10.1086/106818. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Goodman, Alyssa A.; Arce, Héctor G., PV Cephei: Young Star Caught Speeding?, in The Astrophysical Journal, vol. 608, n. 2, giugno 2004, pp. 831-845, DOI:10.1086/383139. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Marschall, Laurence A.; Karshner, Gary B.; Comins, Neil F., Photometry of the young open cluster Trumpler 37, in Astronomical Journal, vol. 99, maggio 1990, pp. 1536-1547, DOI:10.1086/115437. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Harvin, James A., Doppler Tomography of the Massive Compact Binary Stars in the Multiple Star Systems δ Orionis and HD 206267, in The Publications of the Astronomical Society of the Pacific, vol. 116, n. 816, febbraio 2004, p. 186, DOI:10.1086/381874. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Balazs, L. G.; Kun, M., Star-forming processes in Cepheus OB2, in Astronomische Nachrichten, vol. 310, n. 5, 1989, pp. 385-388. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Blaauw, A.; Hiltner, W. A.; Johnson, H. L., Photoelectric Photometry of the Association III Cephei, in Astrophysical Journal, vol. 130, n. 69, luglio 1959, DOI:10.1086/146697. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Blaauw, Adriaan, The O Associations in the Solar Neighborhood, in Annual Review of Astronomy and Astrophysics, vol. 2, 1964, p. 213, DOI:10.1146/annurev.aa.02.090164.001241. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ MacConnell, Darrell J., A Study of the Cepheus IV Association, in Astrophysical Journal Supplement, vol. 16, ottobre 1968, p. 275, DOI:10.1086/190175. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Snell, Ronald L.; Dickman, Robert L.; Huang, Y.-L., Molecular outflows associated with a flux-limited sample of bright far-infrared sources, in Astrophysical Journal, vol. 352, marzo 1990, pp. 139-148, DOI:10.1086/168521. URL consultato il 9 luglio 2010 2009.

- ^ Yang, Ji; Umemoto, Tomofumi; Iwata, Takahiro; Fukui, Yasuo, A millimeter-wave line study of L1287 - A case of induced star formation by stellar wind compression?, in Astrophysical Journal, vol. 272, maggio 1991, pp. 137-145, DOI:10.1086/170032. URL consultato il 9 luglio 2010.

- ^ Chen, W. P.; Lee, H. T., The Lacerta OB1 Association, in Handbook of Star Forming Regions, Volume I: The Northern Sky, vol. 4, dicembre 2008, p. 124. URL consultato il 9 luglio 2010.

Bibliografia

Libri

- Linda Siobhan Sparke, John Sill Gallagher, Galaxies in the universe: an introduction, 2ª ed., Cambridge, USA, Cambridge University Press, 2007, ISBN 978-0-521-85593-8.

- R. C. Kennicutt, François Schweizer, J. E. Barnes, Galaxies: interactions and induced star formation, Sauverny, CH, Swiss Society for Astrophysics and Astronomy, 1998, ISBN 3-540-63569-6.

- Keiichi Wada, Mapping the Galaxy and Nearby Galaxies, New York, USA, Springer, 2008, ISBN 978-0-387-72767-7.

Pubblicazioni scientifiche

- Sato, Mayumi; Hirota, Tomoya; Reid, Mark J.; Honma, Mareki; Kobayashi, Hideyuki; Iwadate, Kenzaburo; Miyaji, Takeshi; Shibata, Katsunori M., Distance to G14.33-0.64 in the Sagittarius Spiral Arm: H2O Maser Trigonometric Parallax with VERA, in Publications of the Astronomical Society of Japan, vol. 62, n. 2, aprile 2010, pp. 287-299.

- Xu, Y.; Reid, M. J.; Menten, K. M.; Brunthaler, A.; Zheng, X. W.; Moscadelli, L., Trigonometric Parallaxes of Massive Star-Forming Regions: III. G59.7+0.1 and W 51 IRS2, in The Astrophysical Journal, vol. 693, n. 1, marzo 2009, pp. 413-418, DOI:10.1088/0004-637X/693/1/413.

- Vázquez, Ruben A.; May, Jorge; Carraro, Giovanni; Bronfman, Leonardo; Moitinho, André; Baume, Gustavo, Spiral Structure in the Outer Galactic Disk. I. The Third Galactic Quadrant, in The Astrophysical Journal, vol. 672, n. 2, gennaio 2008, pp. 930-939, DOI:10.1086/524003.

Carte celesti

- Toshimi Taki, Taki's 8.5 Magnitude Star Atlas, su asahi-net.or.jp, 2005. - Atlante celeste liberamente scaricabile in formato PDF.

- Tirion, Rappaport, Lovi, Uranometria 2000.0 - Volume I & II, Richmond, Virginia, USA, Willmann-Bell, inc., 1987, ISBN 0-943396-14-X.

- Tirion, Sinnott, Sky Atlas 2000.0, 2ª ed., Cambridge, USA, Cambridge University Press, 1998, ISBN 0-933346-90-5.

- Tirion, The Cambridge Star Atlas 2000.0, 3ª ed., Cambridge, USA, Cambridge University Press, 2001, ISBN 0-521-80084-6.

Voci correlate

Oggetti e strutture

- Cintura di Gould

- Galassia

- Galassia spirale barrata

- Lista delle stelle più vicine

- Nube molecolare

- Nube molecolare gigante

- Via Lattea