Cato Maior de senectute

| Sulla vecchiaia | |

|---|---|

| Titolo originale | Cato Maior de senectute |

| Altri titoli | De senectute |

| |

| Autore | Marco Tullio Cicerone |

| 1ª ed. originale | 44 a.C. |

| Editio princeps | Roma, Sweynheym e Pannartz, 27 aprile 1471. |

| Genere | dialogo |

| Sottogenere | filosofico |

| Lingua originale | latino |

«Ciascuna parte della vita ha un suo proprio carattere, sì che la debolezza dei fanciulli, la baldanza dei giovani, la serietà dell'età virile e la maturità della vecchiezza portano un loro frutto naturale che va colto a suo tempo.»

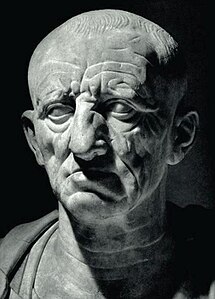

Cato Maior de senectute (Catone il Vecchio, sulla vecchiaia) è un'opera filosofica scritta da Cicerone nel 44 a.C., ovvero poco prima della morte, e dedicata all'amico Attico. Composta di 23 capitoli, ha la forma di un dialogo che s'immagina sia accaduto nell'anno 151, quando il personaggio che dà il titolo all'opera (famoso anche come Catone il Censore) aveva già 83 anni. Egli conversa con l'amico Gaio Lelio Minore (190 a.C. - 129 a.C.) e con Publio Cornelio Scipione Emiliano (184-185 a.C. - 129 a.C.), nipote adottivo del più famoso Africano, entrambi molto più giovani di Catone.

Il dialogo è introdotto - dopo la dedica ad Attico - dalle parole di Scipione che esprimono la meraviglia sua e di Lelio per la serenità con la quale Catone vive la vecchiaia. Catone inizia così la sua pacata argomentazione: prende in esame le critiche comunemente rivolte alla vecchiaia e le confuta, con esempi tratti dalla storia greca e romana. Le accuse esaminate sono: la debolezza e decadenza fisica; l'attenuarsi delle capacità intellettive; l'impossibilità di godere dei piaceri dei sensi; la paura dell'uomo per l'avvicinarsi della morte.

Riguardo la morte, Catone osserva come questa o è il nulla (e in tal caso nulla vi è da temere, secondo la concezione epicurea), o significa una vita migliore per chi ha vissuto con rettitudine. Inoltre, riflette, è contraria all'esperienza la consuetudine di accostare il pensiero della morte solo alla vecchiaia: tanti giovani vedono la loro età fiorente stroncata da una morte prematura.

Infine, Catone passa al tema dell'immortalità dell'anima. Richiama per sommi capi le dottrine pitagoriche e platoniche sull'anima; quindi espone altri argomenti a favore di tale dottrina. Conclude che è proprio degli spiriti nobili e saggi attendere la morte con animo sereno, costituendo così un esempio per la maggioranza degli uomini; augura infine agli amici di poter raggiungere l'età avanzata e quindi di provare per esperienza ciò che hanno appena appreso dalle sue parole.

Catone, un personaggio idealizzato

[modifica | modifica wikitesto]Leggendo il “De Senectute” ci si accorge che il Catone rappresentato da Cicerone non combacia con quello realmente vissuto, che, nella realtà, fu un personaggio pieno di fermezza e di rettitudine morale. Egli nel “De Senectute” diventa invece portatore di un nuovo mos maiorum in cui padroneggia la filosofia epicurea,la quale nella realtà lui non avrebbe mai sostenuto. Si può dire dunque da questo punto di vista che Catone, oltre ad essere portatore del pensiero di Cicerone e diventando una persona loquens, sia un personaggio idealizzato. Tale scelta fu attuata da Cicerone anche per motivi politici: ci troviamo verso la fine della repubblica, nell’ultimo periodo della dittatura cesariana, un momento di crisi per la repubblica romana ma, soprattutto, per il senato, il quale aveva totalmente perso il potere e il prestigio che fino a quel momento aveva posseduto dall’inizio della civiltà romana. Ciò implicava dunque una necessità per Cicerone di modificare i costumi fino ad allora adottati dalla classe senatoria, affinché si potesse affrontare quel terribile momento in maniera più serena.

Codici culturali

[modifica | modifica wikitesto]Leggendo il “De Senectute” però ci accorgiamo di come in realtà le parole di Cicerone vadano ben oltre la sua epoca: difatti in questo trattato sono racchiusi dei codici culturali che ancora oggi permangono immutati nella nostra cultura (ad esempio, come si vedrà nella confutazione della terza accusa alla vecchiaia, il valore del termine “convivio”). Forse è questa una delle meraviglie di Cicerone, cioè che le sue parole, le sue idee e la sua arte rimangono ancora vive nella nostra cultura, sebbene abbiano oltre due mila anni; perciò a noi che leggiamo le sue opere sembra che egli continui a vivere tutt’ora con noi, nei nostri giorni.

Capitolo I

[modifica | modifica wikitesto]Cicerone, nonostante sappia già di rivolgersi ad una persona che saprà affrontarla con saggezza, spiega ad Attico, unico degno destinatario dell'opera, l'impostazione dell'opera con la quale, ricorrendo alla filosofia, si propone di alleviargli il peso della vecchiaia e, così facendo, di trarne egli stesso giovamento.

Capitolo II

[modifica | modifica wikitesto]Il capitolo si apre con l'elogio di Scipione e Lelio rivolto a Catone che sopportò la vecchiaia con saggezza, poiché, come egli crede, solo gli stolti non conducono una buona vecchiaia mentre i saggi accettano l'atto finale della vita consolandosi per il bene che hanno operato. Del resto, osserva Catone, opporsi alla natura è come combattere gli dei come fecero i Titani.

Capitolo III

[modifica | modifica wikitesto]Catone ritiene che le lamentele sulla vecchiaia devono riportarsi non tanto all'età quanto ai modi di vivere per cui le persone equilibrate non avvertono il peso dell'età. Lelio, osserva che Catone possa affermare questa sua convinzione poiché essendo saggio ma anche ricco conduce una vecchiaia agiata. Catone riconosce che anche il saggio avvertirebbe il peso della vecchiaia nella povertà, ma anche lo stolto nella ricchezza non è esente dai mali dell'età avanzata che possono essere alleviati con l'esercizio della virtù, che matura frutti anche nella vecchiaia.

Capitolo IV

[modifica | modifica wikitesto]Catone elogia il suo maestro Quinto Fabio Massimo rievocando le sue conquiste militari, l'abilità politica e oratoria dimostrata nell'opposizione al tribuno Gaio Flaminio che aveva proposto la divisione dell'agro Piceno e Gallico. Celebra l'umanità e la compostezza del "Temporeggiatore", la sua sopportazione del dolore per la morte del figlio. Infine ricorda la vasta cultura del console la quale Catone afferma di non aver mai trovato in alcun altro.

Capitolo V

[modifica | modifica wikitesto]Catone spiega che non solo chi ha avuto vittorie militari ha una buona vecchiaia, ma anche coloro che vivono tranquillamente. Cita, quindi, esempi come quelli di Platone, Isocrate e Gorgia, ma soprattutto quello di Ennio che sopportò la vecchiaia e la miseria. Catone afferma che solo gli uomini stolti attribuiscono alla vecchiaia i propri vizi e le proprie mancanze attribuendo a quella l'allontanamento dalle attività, la debolezza fisica, la rinuncia ai piaceri e la prossimità della morte.

Capitolo VI

[modifica | modifica wikitesto]Non è vero che durante la vecchiaia non sia possibile praticare attività, poiché in realtà molte funzioni possono essere svolte con il semplice ausilio della mente. Infatti cita se medesimo, Appio Claudio e Scipione Emiliano che molto collaborarono politicamente con il Senato.

Capitolo VII

[modifica | modifica wikitesto]Per quanto riguarda la perdita di memoria, tipica dell'età avanzata, Catone sostiene che questa appare maggiore in chi non si dedica a una qualche operosa attività. Da vecchio Temistocle conosceva tutti i nomi degli abitanti della sua città e anche Sofocle scrisse e recitò un'intera tragedia ad una veneranda età.

Capitolo VIII

[modifica | modifica wikitesto]Catone contesta l'enunciato di Cecilio Stazio, secondo cui gli anziani sarebbero un peso. Gli anziani invece possono insegnare ai giovani ciò che sanno e a loro volta essi stessi possono apprendere qualcosa di nuovo.

Capitolo IX

[modifica | modifica wikitesto]Contrariamente a quanto afferma Milone riguardo alla perdita del vigore fisico per la vecchiaia, Catone osserva che non è un male così grande poiché questo può esser vero solo gli oratori che hanno bisogno di vigore polmonare e vocale. Conclude parlando di Ciro, che non si accorse di perdere le forze e di Lucio Metello che non le perse mai.

Capitolo X

[modifica | modifica wikitesto]«Non con le forze, non con la prestezza e l'agilità del corpo si fanno le grandi cose, ma col senno, con l'autorità, col pensiero.»

Per Catone il vigore corporeo è passeggero e non assicura una superiorità. L'ingegno è l'unico strumento a cui bisogna affidarsi davvero. Infine gli uomini devono accettare l'inesorabile scorrere del tempo.

Capitolo XI

[modifica | modifica wikitesto]Dalla vecchiaia non bisogna pretendere energia e vitalità le quali a volte anche in gioventù scarseggiano per i malanni e gli strapazzi della vita. Dunque, come vi possono essere giovani indeboliti fisicamente così può accadere che si trovi un po' di quell'ardore adolescenziale negli anziani come accadde per Appio che amministrava la sua casa con autorità e disciplina. Giova al recupero dell'energia fisica non solo l'esercizio fisico ma anche quello mentale che egli stesso opera studiando i classici greci e allenando la memoria secondo i precetti pitagorici.

Capitolo XII

[modifica | modifica wikitesto]«O eccellente dono dell'età se ci porta vi quanto di più vizioso c'è nella giovinezza.»

La vecchiezza distoglie dai piaceri sensuali, e ciò è un bene perché la libidine è nemica della temperanza, della virtù e della ragione e, se non dominata, induce a commettere delitti di ogni genere e a tradire la patria.

Capitolo XIII

[modifica | modifica wikitesto]Non disdicono ai vecchi gli onesti godimenti della mensa. La vecchiaia non sente molto la mancanza di piaceri; ma se bisogna concedere loro qualcosa, conviene che siano pranzi e banchetti, condotti con moderazione, in cui si dà maggiore importanza alla compagnia e ai discorsi che al godimento dei sensi.

Capitolo XIV

[modifica | modifica wikitesto]Catone ricorda quando da giovane banchettava coi suoi compagni in maniera modesta e traeva gioia non tanto dai piaceri della tavola quanto dalle conversazioni con gli amici. A questo attribuisce l’antico termine“convivio” negli ultimi tempi sostituito da espressioni come “bere in comune”, “mangiare in comune”. Qui appare come Cicerone in qualche passaggio voglia dare al suo trattato anche un valore didascalico. Il termine convivio, secondo lui, ha un valore totalmente diverso rispetto a quello attribuitogli comunemente: se non consideriamo il piacere nel degustare pietanze ma se, al contrario, diamo più importanza alla socievolezza, trasformiamo la semplice tavola imbandita in un luogo di ritrovo per gli amici.

Sono molto riconoscente alla vecchiezza, la quale mi ha accresciuto la brama di conversare, me l'ha tolta di mangiare e di bere. (46)

I vecchi non sono molto sollecitati dai piaceri; ma se non ne sentono la mancanza, non ne soffrono, e possono comunque goderne in modo moderato e consono all'età. Una vecchiaia libera da impegni, ambizioni e desideri dà la possibilità di dedicarsi allo studio.

Capitolo XV

[modifica | modifica wikitesto]I vecchi possono dedicarsi all'agricoltura, che Catone apprezza moltissimo. Questa attività non è impedita dalla vecchiaia, ed è un piacere coltivare la terra e vedere come essa, a partire da piccoli semi, genera in abbondanza piante fruttifere come i cereali, la vite e tante altre specie. Di questo Catone ha parlato nel suo libro sull'agricoltura.

Capitolo XVI

[modifica | modifica wikitesto]Ci sono molti esempi di generali e altri uomini illustri che da anziani si sono dedicati con profitto e piacere all'agricoltura. Questa attività è benefica per il genere umano, fornisce nutrimento in abbondanza e rende più bello il territorio.

Capitolo XVII

[modifica | modifica wikitesto]Senofonte nei suoi libri loda l'agricoltura e testimonia che essa è un'attività degna anche di un re: la esercitava anche Ciro il Giovane, re dei persiani. Le vecchiaia conferisce autorevolezza e prestigio, e la storia romana ne fornisce molti esempi.

Capitolo XVIII

[modifica | modifica wikitesto]L'autorevolezza della vecchiaia deriva da una vita ben vissuta, e presso i popoli più civili sono maggiori il rispetto e la considerazione per gli anziani; di questo Sparta è un ottimo esempio al contrario di Atene, dal momento che agli anziani era assicurato in qualunque caso un posto a teatro.

«Ad Atene, in occasione di certi giochi, essendosi un uomo d'età avanzata recato in teatro, nella gran folla che c'era non gli fu fatto posto in nessun luogo dai suoi concittadini; avvicinatosi invece agli Spartani, i quali, poiché erano ambasciatori, sedevano in posti riservati, si dice che tutti s'alzarono e fecero posto fra loro al vecchio. E poiché furono da tutta la folla ripetutamente applauditi, uno di loro disse che gli Ateniesi sapevano quel che era bene, ma non lo volevano fare (63, 64)»

I vecchi sono bisbetici, diffidenti, irascibili, brontoloni; ma questi sono difetti del carattere e non dell'età; questi difetti vengono solo accentuati dall'età. Come dice lo stesso Cicerone:

«come non ogni vino, così non ogni indole inacidisce con gli anni. (65)»

Capitolo XIX

[modifica | modifica wikitesto]La vecchiaia avvicina alla morte. Ma se la morte uccide anche l'anima, non è da tenere in conto; se porta l'anima dove esisterà in eterno, è da apprezzare. La morte può colpire tanto i vecchi quanto i giovani, e pochi giungono alla vecchiaia. Anche una vita lunghissima è pur sempre limitata; è più importante vivere virtuosamente che vivere a lungo; il morire in tarda età è naturale e quindi deve essere considerato un bene.

Capitolo XX

[modifica | modifica wikitesto]Si può vivere bene nella vecchiaia fino a quando si possono svolgere i propri doveri. Bisogna imparare a non temere la morte, che può arrivare in qualunque momento: ci sono molti esempi di romani illustri che ancora giovani sono andati incontro alla morte senza timore. Nella vecchiaia, la sazietà della vita porta naturalmente ad accettare la morte.

Capitolo XXI

[modifica | modifica wikitesto]L'anima è divina e immortale: si trova temporaneamente nei corpi perché ci siano esseri che si occupino della terra, ma dopo la morte del corpo torna in cielo per l'eternità. Lo confermano grandi filosofi come Pitagora e Platone.

Capitolo XXII

[modifica | modifica wikitesto]L'anima è invisibile e continua ad esistere dopo la morte del corpo, e, liberata dal corpo, si trova in una condizione migliore. Il sonno è simile alla morte, e l'anima dei dormienti vede molte cose future: ciò suggerisce quale sarà la condizione dell'anima dopo la morte. Ma anche se l'anima è destinata a morire, degli uomini di valore resterà il ricordo.

Capitolo XXIII

[modifica | modifica wikitesto]La certezza di una vita dopo la morte e la prospettiva di essere ricordati spingono molti uomini a compiere grandi opere. I saggi muoiono tranquilli perché sanno che raggiungeranno una condizione migliore. Catone sa che nell'aldilà incontrerà molti uomini illustri, tra cui gli antenati di Scipione, e vi ritroverà suo figlio morto prematuramente. Ha vissuto bene una lunga vita, e vede con favore il giorno ormai vicino in cui la lascerà. E per tutti questi motivi la vecchiaia gli è leggera e anche piacevole.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Cicerone, La vecchiezza. Testo latino a fronte, Milano, BUR Rizzoli, 2018 ISBN 978-8817124096

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikisource contiene il testo completo in lingua italiana di Cato Maior de senectute

Wikisource contiene il testo completo in lingua italiana di Cato Maior de senectute Wikisource contiene il testo completo in lingua latina di Cato Maior de senectute

Wikisource contiene il testo completo in lingua latina di Cato Maior de senectute Wikiquote contiene citazioni da Cato Maior de senectute

Wikiquote contiene citazioni da Cato Maior de senectute

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Cato Maior, su sapere.it, De Agostini.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 300398508 · BAV 492/10399 · LCCN (EN) n85086880 · GND (DE) 4140309-5 · BNE (ES) XX2053695 (data) · BNF (FR) cb12177187x (data) · J9U (EN, HE) 987007585705905171 |

|---|