Collegiata di Sant'Esuperanzio

| Collegiata di Sant'Esuperanzio | |

|---|---|

| |

| Stato | |

| Regione | Marche |

| Località | Cingoli |

| Indirizzo | Via Sant'Esuperanzio - Cingoli |

| Coordinate | 43°22′47.1″N 13°12′34.79″E |

| Religione | cattolica di rito romano |

| Titolare | Esuperanzio di Cingoli |

| Diocesi | Macerata |

| Stile architettonico | Romanico-Gotico |

| Inizio costruzione | 1250 su edifici precedenti |

La Collegiata di sant'Esuperanzio è l'edificio religioso più importante della città[1] di Cingoli, nelle Marche.

Sorge in via Sant'Esuperanzio e rappresenta un notevole esempio dell'architettura gotica della regione.

Storia e descrizione

[modifica | modifica wikitesto]

Origini

[modifica | modifica wikitesto]Il primo documento che menziona la chiesa di sant'Esuperanzio risale al 24 maggio 1139 quando Papa Innocenzo II confermava la proprietà di esso al monastero di Fonte Avellana[1]. Inoltre nella bolla di papa Lucio III del 4 aprile 1184 e diretta all’abate di Valfucina sono elencati i beni posseduti da quell'abbazia, fra i quali è menzionata la chiesa di sant'Esuperanzio lasciando intendere che già allora presentava le dimensioni attuali[1].

L'età d'oro

[modifica | modifica wikitesto]Dalla seconda metà del XIII secolo, quando il suo santo titolare e secondo vescovo di Cingoli venne eletto patrono, la chiesa assurse un ruolo preminente tra tutte quelle del territorio[2]. Così verso il 1250 si iniziò la ricostruzione di una nuova chiesa, l'attuale, in pietra arenaria e brecciato rosa, dalle forme romanico-gotiche[3]. Il culto di sant'Esuperanzio si sviluppò progressivamente, tanto che negli Statuti comunali del 1325 la chiesa a lui dedicata fu posta sotto la diretta protezione del Comune[3]. Tra il Trecento e il Cinquecento i devoti commissionarono sempre più affreschi che pian piano coprirono tutte le pareti della navata. Inoltre nel XV secolo si restaurò l'edificio e numerose cappelle gentilizie vennero create negli spazi tra i pilastri. Le uniche due superstiti, fatte costruire dai Silvestri quella a sinistra, e da Simonetti l’altra, presentano begli esempi di altari rinascimentali a candelabre[2].

Con il ritrovamento delle reliquie del santo, avvenuto il 24 gennaio 1495 durante i lavori di pavimentazione della chiesa, le ossa furono deposte in un sarcofago, e il cranio in un sontuoso reliquiario a semibusto in argento dorato commissionato nel 1496 dal Comune di Cingoli e attribuito a Bernardino da Foligno[3]. Questo evento diede un nuovo impulso al culto di sant'Esuperanzio. Tra 1515 e 1518 Girolamo Nardini dipinse, alla maniera del Crivelli, una Madonna col Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Esuperanzio oggi nella Pinacoteca Comunale di Cingoli[3]. Inoltre nel XVI secolo venne affrescata la volta che sorregge la tribuna dietro l'altar maggiore con i Quattro Evangelisti e sul muro di fondo lo Spirito Santo fra Angeli e i santi Pietro e Paolo[1]. Nello stesso secolo XVI la chiesa venne usata come lazzaretto durante l’epidemia di peste del 1591. Per la disinfezione del luogo si usava far bruciare catini di zolfo e poi cospargere della calce viva sulle pareti, imbiancandole[1][4].

Decadenza

[modifica | modifica wikitesto]Con la bolla di papa Pio V del 10 dicembre 1569 fu soppressa la congregazione avellanita e quindi anche il monastero di sant'Esuperanzio fu chiuso e i suoi beni ceduti ad abati commendatari[1][3][5]. Con la bolla del 12 aprile 1764 di Papa Clemente XIII la chiesa venne eretta ad Insigne Collegiata con sei canonici ed una dignità[1]. Inoltre nei secoli seguenti, fra gli interstizi dei pilastri furono addossati altari barocchi che rovinarono inconsapevolmente gli affreschi nascosti.

Ripresa settecentesca

[modifica | modifica wikitesto]Nel 1764 papa Clemente XIII eleva la chiesa a Collegiata Insigne, con un Capitolo composto da 10 canonici e 8 mansionari[5]. Questo fatto permise una decisa ripresa iconografica che culminerà nella costruzione della cripta fra il 1755 e il 1777[3], ricavata sopraelevando il presbiterio. Il 26 luglio 1777, le reliquie del Santo vi saranno traslate con una solenne processione[3]. Il pittore fermano Alessandro Ricci realizzò, fino all'inizio dell'Ottocento, i sette affreschi delle volte con la Vita di Sant'Esuperanzio e quattro tele; mentre l'eugubino Giuseppe Riposati, allievo di Gaetano Lapis, vi realizzerà nel 1781 le pale anteriore e posteriore dell'altare[3].

Nel 1792 il celebre maestro Gaetano Callido realizzò l'organo, dapprima posto nella tribuna sopra la sacrestia[1].

Storia contemporanea

[modifica | modifica wikitesto]Nel 1810 la collegiata, fino ad allora ricca assai di beni e di possedimenti terrieri, venne secolarizzata da Napoleone Bonaparte[5], e poi dal Governo Italiano nel 1861[5]. Nel 1846 Alberando Leali disegnò il coro ligneo neogotico dietro l'altar maggiore[1]. Il 15 agosto 1897 la chiesa fu eretta a parrocchia territoriale[5].

Descrizione

[modifica | modifica wikitesto]La semplice facciata a capanna presenta un importante portale dalle ricche cornici scolpite. Sull’architrave è l'Agnello mistico fra i simboli degli Evangelisti. All’estrema sinistra, in caratteri gotici, c’è un’iscrizione che testimonia la conclusione dei lavori con la collocazione del portale stesso:

«Anno D(omi)ni : M(illesimo)C CLXXXV : t(em)p(o)r(e) do(m)pni Iacobi E- ugubini : magi- ster Iacobus fecit h(oc) opus»

Il maestro menzionato è da identificare con Giacomo da Cingoli, autore anche dei portali delle locali chiese di San Francesco e San Nicolò[3][5] e della Chiesa di Santa Maria della Castellaretta di Staffolo. Nella lunetta è rappresentato Sant'Esuperanzio tra due angeli con turibolo.

La Chiesa, all'interno, si presenta in stile gotico con pianta basilicale a navata unica formata da una serie di sei arconi ogivali trasversali poggianti su pilastri rettangolari. Presenta un coro piatto con tribuna e una copertura è a travature lignee. L'impostazione architettonica riflette pienamente quella del Duomo di Gubbio, terminato nelle sue forme essenziali già nel 1229.

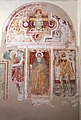

L’interno della chiesa misura 15 metri di larghezza, 33,50 m di lunghezza e 14,10 m di altezza[1].Del grande ciclo pittorico ad affresco eseguito fra XIV e XVI secolo e riportato alla luce durante il restauro del 1920[5], oggi restano alcuni importanti frammenti:

- Madonna col Bambino e i Santi Esuperanzio e Bernardino da Siena al secondo altare destro, un affresco di notevole qualità ed il meglio conservato tra quelli ancora presenti in chiesa, commissionato nel 1503 da Bernardino Brunetti, come riporta l'iscrizione in basso, recentemente attribuito a Baldo de Sarofini.[6], ma in precedenza attribuito a Antonio Solario[1][2] anche per l'impianto architettonico classicheggiante che si intravede nonostante sia mancante di alcune parti che ricorda quelli del Solario.

- La Vergine col Bambino, Santa Caterina d’Alessandria e Sant’Orsola e nella lunetta, L'Annunciazione, al primo altare sinistro, precedentemente della famiglia Vannucci, affresco del 1434 circa attribuito ad Arcangelo di Cola da Camerino (1416-1525) con[1].

- Vergine col Bambino e i Santi Rocco e Sebastiano, al terzo altare sinistro, del 1508, forse di Andrea da Jesi[1].

- Pietà con i Santi Antonio Abate, Giovanni Battista e Cristoforo, in controfacciata, del XV secolo[1], attribuito ad Arcangelo di Cola.

Nella seconda metà del XV secolo Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro realizzò il polittico della Madonna col Bambino e i Santi Pier Damiani, Esuperanzio, Stefano e Bonfilio.

In sacrestia è conservata una tavola con lo Sposalizio della Vergine con Santa Sperandia di Antonio Liberi da Faenza.[7]

-

Annunciazione e La Vergine col Bambino, Sante Caterina d’Alessandria e Orsola, Arcangelo di Cola

-

Vergine col Bambino e i Santi Rocco e Sebastiano, Andrea da Jesi

-

Pietà con i Santi Antonio Abate, Giovanni Battista e Cristoforo, Arcangelo di Cola

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d e f g h i j k l m n Sito Antiqui.it

- ^ a b c Sito del Turismo nelle Marche, su turismo.marche.it. URL consultato il 2 gennaio 2018 (archiviato dall'url originale il 3 gennaio 2018).

- ^ a b c d e f g h i Sito della Diocesi di Macerata, su diocesimacerata.it. URL consultato il 2 gennaio 2018 (archiviato dall'url originale il 3 gennaio 2018).

- ^ A. Pennacchioni: La monumentale chiesa di S. Esuperanzio in Cingoli, Cingoli 1978, p. 37

- ^ a b c d e f g Sito I luoghi del silenzio.it

- ^ Alessandro Delpriori, Lorenzo di Giovanni de carris, detto il Giuda. Un pittore del cinquecento nelle marche, in Lorenzo de Carris e i pittori eccentrici nelle Marche del primo Cinquecento, a cura di Alessandro Delpriori, catalogo di mostra, Perugia, 2016, pag. 34.

- ^ Bonita Cleri, Sposalizio della Vergine con Santa Sperandia, in Bonita Cleri, Antonio Liberi da Faenza, Macerata Feltria, 2014, pagg. 85 - 86.

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su collegiata di Sant'Esuperanzio

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su collegiata di Sant'Esuperanzio

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Collegiata di Sant'Esuperanzio, su BeWeB, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana.