Centro museale di documentazione e ricerca scientifica di paleontologia

| Centro di documentazione paleontologico Hoplitomeryx | |

|---|---|

| |

| Ubicazione | |

| Stato | |

| Località | Scontrone |

| Indirizzo | Via Roma |

| Coordinate | 41°44′44.59″N 14°02′19.21″E |

| Caratteristiche | |

| Tipo | fossili |

| Intitolato a | Hoplitomeryx |

| Istituzione | 2003 |

| Visitatori | 1 000 (2022) |

| Sito web | |

Il Centro museale di documentazione e ricerca scientifica di paleontologia, o più comunemente Centro di documentazione paleontologico Hoplitomeryx o Centro paleontologico Hoplitomeryx, è un centro museale situato nel borgo di Scontrone in provincia dell'Aquila, ai margini del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. È dedicato alla scoperta e ai ritrovamenti del giacimento fossilifero di Scontrone. Prende il nome dall'omonima specie.

Storia

[modifica | modifica wikitesto]Il giacimento paleontologico del Tortoniano inferiore (Miocene superiore) si trova alle pendici del Monte Greco, a circa 1.170 m s.l.m. a nord del borgo di Scontrone.[1] Fu scoperto nel 1991 da una guardia del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che abitava a Scontrone.

Le ricerche cominciarono quello stesso, anno grazie ad una collaborazione tra Ente Parco, Museo di geologia e paleontologia di Firenze, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo e Comune di Scontrone.[2] Le ossa e i denti estratti vennero esaminati da paleontologi dell'Università di Firenze che le giudicarono una scoperta eccezionale in ambito tassonomico e paleogeografico.[2][3][4]

Nel 1993 il giacimento è stato dichiarato di particolare interesse scientifico e protetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi della ex legge di tutela del 1939[5] oggi Codice dei beni culturali e del paesaggio[6].[7] Da allora, sono state condotte varie campagne di scavo, benché il sito risulti ancora poco esplorato.[2]

Nel 2011, a Scontrone si è tenuto un congresso internazionale di geopaleontologia dal titolo Neogene Park – Vertebrate Migration in the Mediterranean and Paratethys[8], seguito da due escursioni post-congresso, organizzato dal comune di Scontrone, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo con l'obiettivo di promuovere un confronto interdisciplinare nell'analisi delle migrazioni di vertebrati neogenici nel Mediterraneo e nella Paratetide.[7]

Vista la rilevanza delle scoperte e a finalità divulgative e di ricerca, nel 2003 è stato aperto il Centro museale di documentazione e ricerca scientifica di paleontologia con un primo nucleo espositivo, ampliato nel 2006 al piano inferiore.[9] Nel 2015 il centro è stato collegato al sentiero geologico ambientale e corredato di una guida al sito fossilifero.[10]

Descrizione

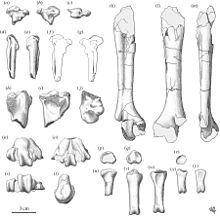

[modifica | modifica wikitesto]Al centro museale sono esposti i reperti più significativi provenienti dal geosito di Scontrone. Nel 2008, la collezione era composta da 470 ossa di artiodattili primitivi appartenenti a sei specie del genere Hoplitomeryx da cui prende nome il centro.[11][12] Tra i reperti, alcune lastre di calcare fossilifero recuperate fin dai primi scavi.[2]

Al piano inferiore, accessibile ai portatori di handicap motori, sono conservati numerosi fossili; alle pareti sono esposti pannelli informativi sulla fauna fossile locale e un diorama ricostruisce gli antichi ambienti miocenici. Al piano superiore il percorso prosegue con la sezione della storia geologica dell'Appennino, la sala dedicata ai reperti di Scontrone e una saletta didattica.[9] Il Centro è inoltre dotato di una postazione multimediale.

Per completare la visita, è raggiungibile il sito paleontologico vero e proprio grazie ad un sentiero geologico ambientale di circa 800 m, fornito di pannelli didattici che illustrano la storia del paesaggio naturale e antropico. Nel sito è possibile anche visitare un settore del giacimento predisposto per l'osservazione diretta dei resti fossili.[7]

-

Dettaglio del diorama.

-

Lastra di calcare fossilifero.

-

Mandibola di Hoplitomeryx.

Fossili

[modifica | modifica wikitesto]Il geosito, incluso nella formazione delle Calcareniti di Scontrone, è un ambiente deposizionale di laguna costiera, probabilmente in prossimità di una foce fluviale. si caratterizza per l'eccezionale presenza di ossa e denti appartenenti a vertebrati terrestri concentrati in calcareniti e marne databili a circa 10 milioni di anni fa.[7]

Nel corso degli anni sono state recuperate anche moltissime ossa di hoplitomerycidi che attestano la presenza di diverse specie, nonché di un insettivoro gigante primitivo, il Deinogalerix, presente anch'esso con più specie. La presenza di acqua sia dolce che salmastra e di un clima caldo umido subtropicale è confermata dai ritrovamenti di tartarughe palustri e di coccodrilli. Gran parte dei frammenti di guscio di tartaruga appartengono al genere Mauremys, attualmente estinto in Italia, ma che sopravvive nelle penisole Iberica e Balcanica, nonché in aree extraeuropee, altri resti di dimensioni maggiori sono riferibili ad una testuggine terrestre di media taglia, che non è ancora stata identificata. Il rinvenimento di una mandibola di coccodrillo conferma la presenza di Crocodylus, un genere di origine africana che è stato ritrovato in Europa in soli tre siti del Miocene: in Toscana, sul Gargano e a Scontrone.[7][13]

Ritrovamenti simili anche se più recenti, sono stati rinvenuti nel Gargano, in Puglia. La presenza di elementi faunistici comuni indica l'esistenza di una terra emersa fra l'Abruzzo e la Puglia che rimase isolata per più di 4 milioni di anni dopo che i colonizzatori vi si furono stanziati, un'ipotesi avvalorata anche da evidenze geologiche. Le faune terrestri hanno colonizzato l'area provenendo dall'Europa centrale o dall'Asia, passando dai Balcani ed infine raggiungendo l'antica terra apulo-abruzzese attraverso una striscia di terra emersa nell'Adriatico, all'incirca dove oggi si trovano le isole Tremiti.[7]

I fossili del giacimento paleontologico di Scontrone sono conservati, oltre che al Centro paleontologico Hoplitomeryx, al Museo dei fossili di San Valentino in Abruzzo Citeriore.[14]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Centro di Documentazione paleontologico "Hoplitomeryx", su Touring Club Italiano. URL consultato il 23 maggio 2024.

- ^ a b c d Adelaide Rossi e Silvano Agostini, Scontrone (Abruzzo) - Un arcipelago scomparso, una fauna endemica, su paleoitalia.it. URL consultato il 23 maggio 2024.

- ^ Jessica D'Andrea, Il sito paleontologico di Scontrone un esempio di revisione tassonimica e ricostruzione paleogeografica, Chieti - Pescara, Università degli Studi G. d'Annunzio. URL consultato il 23 maggio 2024.

- ^ Come riportano alcuni ricercatori, i giacimenti di Scontrone, Palena e Valle Giumentina sono «geositi a carattere geopaleontologico e geoarcheologico [che] rivestono un valore a scala internazionale [...] per la presenza di specie nuove o per il particolare significato climostratigrafico della successione.» Cfr. Myriam D'Andrea, Angeo Lisi e Tiziana Mezzetti (a cura di), Patrimonio geologico e geodiversità: esperienze e attività dal Servizio Geologico d'Italia all'APAT (PDF), Roma, APAT Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, 2005, p. 118, ISBN 88-448-0151-5.

- ^ Legge 1 giugno 1939, n. 1089 (PDF), su biblioteche.cultura.gov.it. URL consultato il 24 maggio 2024.

- ^ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 45, Suppl. Ordinario n. 28, 24 febbraio 2004. URL consultato il 24 maggio 2024.

- ^ a b c d e f Centro di Documentazione Paleontologico, su comune.scontrone.aq.it, Comune di Scontrone. URL consultato il 23 maggio 2024.

- ^ Silvano Agostini, Giorgio Carnevale e Paul Mazza, Neogene Park – Vertebrate Migration in the Mediterranean and Paratethys, in Geobios, vol. 46, n. 1-2, 2013, pp. 1–4. URL consultato il 23 maggio 2024.

- ^ a b Agostini e Rossi 2014, p. 186

- ^ Guida al Centro di Documentazione Paleontologico Hoplitomeryx, su isprambiente.gov.it, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 2015. URL consultato il 23 maggio 2024.

- ^ (EN) Etta Patacca, Paolo Scandone e Paul Mazza, The Miocene land-vertebrate fossil site of Scontrone (Central Apennines, Italy) (PDF), in Bollettino della Società Geolologica Italiana, vol 127, n. 1, 2008, p. 70.

- ^ Giacimento Paleontologico di Scontrone, su ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. URL consultato il 23 maggio 2024.

- ^ Cfr. anche Società Paleontologica Italiana (a cura di), Candidato III. Hoplitomeryx sp. Lastra con resti di mammifero ruminante. Numero di catalogo SCT 231 (PDF), su Fossili regionali candidati, paleoitalia.it, p. 7.«Nel 2014, Van der Geer ha attribuito i fossili di Scontrone al genere Scontromeryx, tuttavia sulla base di evidenze che non trovano riscontro alcuno sul materiale a disposizione.»

- ^ Redazione, Al Museo dei fossili d'Abruzzo di San Valentino sala dedicata ai reperti della Majella, su Virtù Quotidiane - Il quotidiano enogastronomico, 14 marzo 2018. URL consultato il 29 maggio 2024.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- (EN) P. Mazza e M. Rustioni, Processes of island colonization by Oligo-Miocene land mammals in the central Mediterranean: new data from Scontrone (Abruzzo, Central Italy) and Gargano (Apulia, Southern Italy), in Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, n. 267, 2008, pp. 208-215.

- (EN) E. Patacca, P. Scandone e P. Mazza, Oligocene migration path for Apulia macromammals: the Central-Adriatic bridge, in Bollettino della Società Geolologica Italiana, n. 127, 2008, pp. 337-355.

- S. Agostini, Il Giacimento fossile di Scontrone, in Parco Nazionale d'Abruzzo. Alla scoperta del Parco più antico d’Italia, Pescara, Edizioni CARSA, 1998, pp. 104-105.

- Silvano Agostini e Maria Adelaide Rossi, La valorizzazione dei siti geo-paleontologici di Scontrone (AQ) e di Palena (CH), in Quaderni di Archeologia d'Abruzzo, n. 3/2011, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2014, p. 185-190, ISBN 978-88-7814-606-8, SBN IT\ICCU\UDA\0240525.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su comune.scontrone.aq.it.