Muro di Gorizia

| Muro di Gorizia | |

|---|---|

| |

| Localizzazione | |

| Stato | |

| Stato attuale | |

| Città | Gorizia – Nova Gorica |

| Informazioni generali | |

| Tipo | linea fortificata |

| Altezza | 2,0 m |

| Materiale | cemento armato e cancellata |

| Condizione attuale | in gran parte demolito |

| Visitabile | sì |

| voci di architetture militari presenti su Wikipedia | |

Con l'espressione Muro di Gorizia (in sloveno Goriški zid) è stata indicata dalla stampa[1][2] una recinzione costituita da una base in calcestruzzo larga 50 centimetri sormontato da una ringhiera di un metro e mezzo[3] costruita nel 1947 e collocata lungo il confine italo-jugoslavo[4] passante all'interno della città di Gorizia.

Il muro separava l'abitato goriziano rimasto italiano, dai quartieri periferici e dalla stazione ferroviaria della ferrovia Transalpina, che furono annessi al termine della Seconda guerra mondiale alla Jugoslavia.

Nel 2004, a seguito dell'ingresso della Slovenia nell'Unione europea, ne è stata smantellata la porzione che divideva in due piazza della Transalpina.

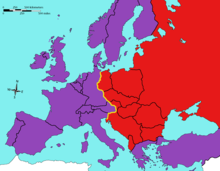

La città di Nova Gorica sorse successivamente alla separazione, allo scopo di ridare un baricentro amministrativo all'area territoriale circostante annessa alla Jugoslavia, in quanto veniva a mancare il ruolo naturale che era stato svolto dalla città di Gorizia, rimasta in territorio italiano. Simbolicamente si contrapponevano i progressi del mondo socialista a quello capitalista e la piazza della Transalpina divenne uno dei simboli della separazione politico-ideologica tra l'Europa occidentale e quella orientale durante gli anni della Guerra fredda.[5][6][7] Il muro viene paragonato a quello di Berlino, poiché divideva in due una città.[8]

Storia

[modifica | modifica wikitesto]

La cortina di ferro

[modifica | modifica wikitesto]Nella seconda metà degli anni quaranta e negli anni cinquanta, il muro rappresentò un valico clandestino per molti cittadini jugoslavi e dei paesi del patto di Varsavia.

Negli anni ci furono molti momenti di alta tensione, come ad esempio nell'ottobre e novembre del 1953. In tale periodo, in seguito al protrarsi della questione triestina e di fronte al timore che Tito sfruttasse un comizio indetto a Okroglica, a pochi chilometri dal confine goriziano, a cui avrebbero partecipato 250 000 ex partigiani, per annettersi militarmente la zona B del TLT, Pella inviò infatti l'esercito italiano al confine.[9][10]

L'area di libero transito

[modifica | modifica wikitesto]

La piazza della Transalpina[11] prende il suo nome dalla linea ferroviaria di cui fa parte la stazione. Questo tratto venne inaugurato dall'arciduca Francesco Ferdinando nel 1906 e collega Trieste con Jesenice per poi addentrarsi nell'Europa centrale. Oggi l'intera piazza è stata ristrutturata in modo da formare un unico spazio pubblico dove è permessa la libera circolazione dei pedoni. In luogo della parte centrale del muro, c'è un mosaico circolare e il confine di stato, rimossa la barriera fisica del muro, è ora indicato da una linea di mattonelle di pietra sulla pavimentazione.

Il 22 novembre 1989 il muro fu oggetto di una manifestazione organizzata da Gianfranco Fini, allora segretario del MSI, che si recò a Gorizia assieme ad una cinquantina di simpatizzanti e deputati missini, muniti di picconi con l'intenzione manifesta di demolire il muro goriziano, dopo la caduta di quello di Berlino. I manifestanti furono bloccati, dopo una breve colluttazione, dai Carabinieri e dal II reparto Celere di Padova schierati ad impedire la distruzione del muretto[12].

Fino al 22 dicembre 2007 la libera circolazione era possibile solo all'interno della piazza; con l'ingresso della Slovenia nell'area di sicurezza definita dagli accordi di Schengen, il confine è stato eliminato del tutto. Fino al 22 dicembre 2007 infatti, per accedere legalmente al territorio sloveno o a quello italiano, era necessario esibire i documenti ai valichi di frontiera, dove erano presenti e attivi i presidi della pubblica sicurezza italiana e della polizia slovena. A partire dal 2006 tuttavia, la polizia slovena effettuava il servizio regolare solo presso i valichi internazionali di 1ª categoria (Casa Rossa e Sant'Andrea), mentre in quelli secondari (Salcano, San Pietro e Merna) la sua presenza era solo saltuaria.

Negli ultimi anni la piazza è stata luogo di ritrovo per varie manifestazioni ed eventi sportivi transfrontalieri.

Nel maggio 2020, durante la pandemia di Covid-19, nel quadro delle misure atte a rallentare la diffusione del contagio, la piazza della Transalpina è stata nuovamente divisa da una rete metallica in corrispondenza del confine italo-sloveno, per impedire il passaggio di frontiera: questo ha ricordato a molti cittadini di Gorizia e Nova Gorica i tempi tra il 1947 e il 2004 in cui i due paesi erano divisi da una recinzione.

La stella rossa

[modifica | modifica wikitesto]Nella memoria dei goriziani uno dei simboli più evidenti della Guerra fredda fu la Stella Rossa collocata sul frontone del palazzo della stazione, accompagnata dalla scritta in sloveno "Mi gradimo socializem" ("Noi costruiamo il socialismo"). A seguito dell'indipendenza slovena (1991), venne dapprima addobbata come una stella cometa in occasione del Natale e, successivamente, rimossa. Oggi è conservata all'interno della stazione.[6][7]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Fabbri, p. 150.

- ^ Torre, p. 20.

- ^ (EN) The last wall dividing East and West comes down, in The Independent, 13 febbraio 2004. URL consultato il 16 settembre 2014.

- ^ Trattato di pace tra Italia ed Alleati, articolo 6, su instoria.it, 10 febbraio 1946. URL consultato il 19 settembre 2014.

- ^ Cade l'ultimo muro d'Europa, in TGCOM, 12 febbraio 2004. URL consultato il 20 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 21 agosto 2014).

- ^ a b Luoghi e memorie - Transalpina, su aestovest.osservatoriobalcani.org, www.osservatoriobalcani.org. URL consultato il 16 settembre 2014.

- ^ a b Piazza Transalpina, su letsgo.gorizia.it, www.letsgo.gorizia.it. URL consultato il 16 settembre 2014.

- ^ In maniera per certi versi inopportuna: Gorizia ebbe il confine all'estrema periferia orientale, poche case agricole e qualche villa di campagna rimase oltreconfine. Perse tuttavia oltre il 60% del territorio comunale e più del 90% di quello provinciale.

- ^ Federico Tenca Montini, L’Italia vista dalla Jugoslavia (1945-1954), in Qualestoria. Rivista di storia contemporanea., n. 1, Edizioni Università di Trieste, giugno 2022, pp. 97-98, DOI:10.13137/0393-6082/33939.

- ^ Michele Pigliucci, Gli ultimi martiri del Risorgimento. Gli incidenti per Trieste italiana del novembre 1953 (PDF), Edizioni Mosetti, p. 12, ISBN 978-88-9026-741-3.

- ^ La parte della piazza in territorio sloveno si chiama Evropski Trg, ovvero "piazza Europa".

- ^ Lusenti, p. 24.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Luigi Lusenti, Una storia silenziosa - gli italiani che scelsero Tito, Edizioni ComEdit 2000, 2011, ISBN 978-88-6369-294-5. URL consultato il 21 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 21 agosto 2014).

- Paolo Fabbri, Segni del tempo: un lessico politicamente scorretto, Meltemi Editore srl, 2004, ISBN 978-88-8049-186-6.

- Alessandro Torre, Costituzioni e sicurezza dello Stato, Maggioli Editore, 2014, ISBN 978-88-916-0300-5.

- Tullio Aebischer, 57/15 La linea di confine tra Gorizia e Nova Gorica alla stazione Montesanto, Nuova Prhomos, 2018, ISBN 978-88-68534-24-0.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Gorizia, cade l'ultimo muro d'Europa, in Corriere della sera, 11 febbraio 2004. URL consultato il 20 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 21 agosto 2014).

- Gorizia, cade l'ultimo muro d'Europa, in la Repubblica, 28 aprile 2004. URL consultato il 20 agosto 2014.