Osservazione di Venere: differenze tra le versioni

m migrazione di 1 interwiki links su Wikidata - d:q3886788 |

Testo sviluppato in sandbox - è solo in parte una rielaborazione dell'esistente. Aggiungo bibliografia e collegamenti esterni |

||

| Riga 1: | Riga 1: | ||

{{venere}} |

{{venere}} |

||

{{torna a|Venere (astronomia)}} |

{{torna a|Venere (astronomia)}} |

||

Venere è il terzo oggetto per luminosità del cielo, dopo il [[Sole]] e la [[Luna]], con una [[magnitudine apparente]] copmpresa tra -3,5 e -4,5. Appare sempre molto vicino al Sole, manifestandosi prima dell'[[alba (giorno)|alba]] o dopo il [[tramonto]], compatibilmente con la sua posizione. Ad [[occhio nudo]], appare come una stella lucentissima di colore giallo-biancastro. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Gia un piccolo [[telescopio]] permette di apprezzarne le [[fase (astronomia)|fasi]], per la prima volta osservate da [[Galileo Galilei]] nel [[1610]]. Con strumenti più potenti e filtri [[radiazione ultravioletta|ultraviopletti]] è possibile discernere carrateristiche del manto nuvoloso. |

|||

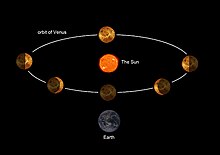

Poiché l'orbita di Venere è interna a quella della [[Terra]], presenta delle [[Fase (astronomia)|fasi]] quando osservata dalla Terra, analogamente a quanto accade per la [[Luna]]. [[Galileo Galilei]] fu la prima persona ad osservare le fasi di Venere nel dicembre del [[1610]], notando anche cambiamenti nel diametro visibile del pianeta nella diverse fasi ed ipotizzando che fosse più distante dalla Terra quando era nella fase piena e più vicino quando era nella fase crescente. Queste osservazioni supportarono la descrizione [[sistema eliocentrico|eliocentrica]] di [[Niccolò Copernico]] del [[Sistema solare]]. Venere, come Mercurio, non è visibile dalla Terra quando è nella fase piena, siccome in quel periodo si trova nella [[congiunzione superiore]], sorgendo e tramontando assieme al Sole quindi invisibile. |

|||

L'osservazione di Venere è condotta sin dall'[[Storia antica|Antichità]] ed acquisì grande importanza nelle culture [[Mesopotamia|mesopotamiche]] e [[Mesoamerica|mesoamericane]]. |

|||

Venere è più brillante quando il 25% circa del suo disco è illuminato, tipicamente 37 giorni prima (nel cielo serale) o dopo (nel cielo mattutino) la sua [[congiunzione inferiore]]. L'elongazione maggiore avviene approssimativamente 70 giorni prima e dopo la sua congiunzione inferiore, quando è illuminato a metà, e appare al telescopio illuminato leggermente inferiore alla metà a causa dell'effetto [[Johann Hieronymus Schröter|Schröter]], notato nel [[1793]] e spiegato nel [[1996]] come un effetto della sua atmosfera. Tra questi due intervalli il pianeta è visibile durante il giorno, se si sa esattamente dove guardare. Il periodo di moto retrogrado è di 20 giorni su entrambi i lati della congiunzione inferiore. |

|||

== Osservazione ad occhio nudo == |

|||

| ⚫ | |||

[[File:2012-03-14 20-49-10-jupi-venus-52f-1.6s-13d-13o.jpg|thumb|left|Venere e [[Giove (astronomia)|Giove]] sullo sfondo del cielo stellato.]] |

|||

Venere appare ad [[occhio nudo]] come una stella lucentissima di colore giallo-biancastro di [[magnitudine apparente|magnitudine]] compresa tra -3,5 e -4,5.<ref name=dati/> Poiché è [[pianeta interno|interno]] all'orbita della Terra, appare sempre molto vicino al [[Sole]], manifestandosi prima dell'[[alba (giorno)|alba]] o dopo il [[tramonto]], compatibilmente con la sua posizione. Per questo è detto anche stella del mattino, ''[[Lucifero (astronomia)|Lucifero]]'', e stella della sera, ''[[Vespero]]''. |

|||

Venere può effettivamente essere visto, in rare occasioni, al mattino (prima dell'alba) e alla sera (dopo il tramonto) nello stesso giorno. Questo avviene quando Venere è alla massima separazione dall'[[eclittica]] e nello stesso momento alla congiunzione inferiore; il fenomeno si ripete con un ciclo di otto anni. In queste condizione il pianeta può essere visto due volte nello stesso giorno in un solo emisfero (Nord o Sud); l'evento più recente nell'emisfero nord è avvenuto il [[29 marzo]] [[2001]] e nell'emisfero sud il [[19 agosto]] [[1999]]. |

|||

Alla sua [[elongazione]] massima, di circa 48°, precede l'alba o segue il tramonto di crca 3 ore, che corrispondono al massimo periodo di visibilità in una notte. Periodicamente passa davanti o dietro al Sole entrando quindi in [[congiunzione (astronomia)|congiunzione]] ed è allora non visibile, offuscato dal bagliore solare. |

|||

Il pianeta presenta inoltre un fenomeno non ancora del tutto spiegato, definito come ''anomalia di fase di Venere''. Esso corrisponde ad uno scostamento tra la fase teorica del pianeta e quella effettivamente osservata. Probabilmente la spiegazione di tale discrepanza risiede in una qualche anomalia dell'atmosfera venusiana, tale da incentivare il fenomeno. |

|||

In rare occasioni, può essere visto al mattino (prima dell'alba) e alla sera (dopo il tramonto) nello stesso giorno.<ref>{{cita libro |lingua=inglese |titolo=The 50 Best Sights in Astronomy and How to See Them: Observing Eclipses, Bright Comets, Meteor Showers, and Other Celestial Wonders |autore=Fred Schaaf |editore=John Wiley & Sons |anno=2007 |id=ISBN 9780470128312 |pagine=p. 206}}</ref> Questo avviene quando è alla massima separazione dall'[[eclittica]] e nello stesso momento alla congiunzione inferiore; il fenomeno si ripete con un ciclo di otto anni.<ref>{{cita web |lingua=en |titolo=Venus moves from the Evening Sky to the Morning Sky |autore=David M. F. Chapman |data=23 marzo 2009 |editore=365 Days of Astronomy |url=http://365daysofastronomy.org/2009/03/23/march-23rd/ |accesso=11 marzo 2013}}</ref> |

|||

| ⚫ | |||

=== Visibilità diurna === |

|||

Venere è facilmente visibile durante le [[eclissi di Sole]], ma può essere osservato anche in pieno [[giorno]],<ref>{{Cita|Peter Grego|p. 234-234|Grego2008}}, 2008.</ref> soprattutto quando il pianeta è alla sua massima magnitudine.<ref>{{cita pubblicazione |lingua=inglese |titolo=Naked-eye observations of Venus in daylight |autore=Ellis, E.L. |rivista=Journal of the British Astronomical Association |volume=105 |numero=6 |pagine=311-312 |anno=1995 |accesso=11 marzo 2013}}</ref> Schermare il Sole con l'ombra di un edificio o con un rilievo all'orizzonte, può favorirne l'osservazione ad occhio nudo o attraverso l'uso di un binocolo, in modo da evitare che lo strumento possa essere puntato erroneamente verso il Sole, provocando gravi danni alla vista. Se si ricorre a strumenti ottici dotati di supporto orientabile, è possibile posizionarli in modo da inquadrare direttamente Venere.<ref>{{Cita|Fred W. Price|pp. 125-126|Price2000}}, 2000.</ref> |

|||

L'individuazione di Venere può essere facilitata dall'occorrenza di particolari configurazioni celesti, quali [[Congiunzione (astronomia)|congiunzioni]] con la Luna.<ref>{{cita web |lingua=en |titolo=Planet Venus Visible in Daytime Sky Today: How to See It |autore=Geoff Gaherty |data=26 marzo 2012 |opera=Space.com |editore=TechMediaNetwork.com |url=http://www.space.com/15036-venus-daylight-skywatching-tips.html |accesso=11 marzo 2013}}</ref> |

|||

== Ciclo di Venere == |

|||

Un osservatore dalla Terra vede Venere completare una rivoluzione intorno al Sole apparentemente in 583,92 giorni,<ref name=data>{{cita web |lingua=en |autore=Williams, David R. |data=15 aprile 2005 |titolo=Venus Fact Sheet |editore=NASA |url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html |accesso=26 gennaio 2013}}</ref> [[periodo sinodico]]<ref>Il periodo sinodico è il tempo che impiega un oggetto, osservato dalla Terra, per ritornare nella stessa posizione del cielo, rispetto al Sole. È il periodo orbitale apparente (visto dalla Terra) dell'oggetto.</ref> del pianeta. Quando Venere è alla minima distanza dal nostro pianeta, si trova controsole e risulta pertanto invisibile. È infatti alla [[congiunzione inferiore]], cioè una delle due posizioni orbitali in cui il pianeta si trova sulla congiungente Terra-Sole. Venere diviene visibile dalla Terra quando raggiunge una distanza angolare di circa 10° dal Sole. A tale condizione corrisponde la [[levata eliaca]] di Venere, ovvero la (prima) comparsa del pianeta subito prima dell'[[Alba (giorno)|alba]]. Con il procedere di Venere sulla sua orbita, aumenta progressivamente la distanza angolare di Venere dal Sole e conseguentemente l'anticipo del suo sorgere rispetto al sorgere del Sole. Ciò prosegue per circa nove settimane quando Venere raggiunge l'[[elongazione]] massima occidentale, cui corrisponde una distanza angolare di circa 47° dal Sole e un periodo di visibilità di circa 3 ore antecendente l'alba. |

|||

Il pianeta inizia quindi il percorso inverso che lo porta progressivamente a riavvicinarsi al Sole e che dura all'incirca sei mesi e mezzo. Quando è nuovamente raggiunta una distanza angolare occidentale di circa 10° dal Sole, Venere scompare nel bagliore della stella. Questo evento corrisponde all'ultima apparizione del pianeta nel cielo dell'alba (tramonto eliaco<ref name=Magini/>). Il periodo di invisibilità successivo ha una duarata di circa cinquanta giorni, nel corso dei quali si verifica la [[congiunzione superiore]]: Venere viene nuovamente a posizionarsi sulla congiungente Terra-Sole ma, questa volta, oltre la stella. |

|||

Quando il pianeta raggiunge una distanza angolare orientale di circa 10° dal Sole, si verifica la prima comparsa di Venere nel cielo della [[sera]] (levata vesperina o acronica<ref name=Magini/>), subito dopo il [[tramonto]] del Sole oltre l'orizzonte. Inizia quindi una fase di progressivo allontanamento prospettico di Venere dal Sole, che perdura per i seguenti sei mesi e mezzo, che culminano nell'elongazione massima orientale, cui corrisponde il massimo periodo di visibilità di Venere nel cielo serale. Nelle seguenti nove settimane, il pianeta si riavvicina progressivamente al Sole e scompare alla vista quando raggiunge nuovamente una distanza angolare di circa 10° dal Sole, cui corrisponde l'ultima apparizione di Venere al tramonto (tramonto vesperino). Il periodo di invisibilità in corrispondenza della congiunzione inferiore è di circa 8 giorni, trascorsi i quali il pianeta riappare nel cielo dell'alba e il ciclo si ripete.<ref>{{Cita|Lawrence Colin|pp. 23-26|Colin1983}}, 1983.</ref><ref>{{Cita|Anthony F. Aveni|pp. 84-87|Aveni2001}}, 2001.</ref><ref>{{Cita|John North|pp. 40-43|North2006}}, 2006.</ref><ref>{{Cita|Franco Foresta Martin|pp. 47-50|Dedalo1988}}, 1988.</ref><ref name=Magini>{{Cita|Leonardo Magini|pp. 44-45|Magini2003}}, 2003.</ref> |

|||

Il ciclo descritto è tuttavia complicato dal fatto che la Terra e Venere sono in moto relativo tra loro, su [[orbita ellittica|orbite ellittiche]] e non complanari; configurazioni simili si ripetono dopo 5 o 8 volte il periodo sinodico di Venere (corrispondenti ad 8 e 12,8 anni). Inoltre, le albe ed i tramonti del Sole sono regolati dal [[Periodo di rotazione#Il moto di rotazione della Terra|moto di rotazione della Terra]].<ref>{{Cita|Lawrence Colin|pp. 20-22|Colin1983}}, 1983.</ref> |

|||

Al ciclo di Venere sono direttamente correlati sia la lenta variabilità nella luminosità apparente di Venere sia il fenomeno delle fasi, descritti nella sezione seguente. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Ogni corpo celeste che percorre un'[[orbita]] interna rispetto quella dell'osservatore presenta delle [[Fase (astronomia)|fasi]] e Venere non fa eccezione quando osservata dalla Terra. Diversamente rispetto a quanto accade per la [[Luna]], tuttavia, le fasi di Venere in generale non possono essere osservate ad occhio nudo,<ref>Alcuni osservatori dotati di una vista superiore alla media potrebbero riuscire a scorgere Venere come una sottile falce in prossimità della congiunzione inferiore.</ref> ma è necessario almeno un piccolo [[telescopio]]. |

|||

Il pianeta è in una fase "piena" (tutto il disco illuminato) quando è prossimo alla congiunzione superiore, e pertanto invisibile. Inoltre, la distanza dalla Terra è massima (1,72 UA) e il suo diametro apparente di soli 9,9[[Secondo (geometria)|"]]. È visibile un "quarto" del pianeta quando è alla sua elongazione massima. In tale posizione, molto più vicina alla Terra, il diametro apparente di Venere è di 37,7". La fase "nuova" si verifica, invece, alla congiunzione inferiore: Venere è a 0,28 UA dalla Terra ed il suo diametro appare di 64,5", sei volte e mezzo più grande che alla congiunzione inferiore.<ref name=dati>{{Cita|Lawrence Colin|p. 25|Colin1983}}, 1983.</ref> |

|||

[[File:Phases Venus.jpg|thumb|Fasi di Venere e evoluzione del suo diametro apparente.]] |

|||

Proprio perché variano contestualmente le dimensioni dell'area apparente di Venere (a causa della variazione della distanza relativa tra il pianeta e la Terra) e la porzione del disco illuminato osservabile dalla Terra (per il fenomeno delle fasi), si verifica una lenta variazione della [[magnitudine apparente]] del pianeta, che varia tra -3,5 e -4,5. La massima luminosità è raggiunta circa 36 giorni prima la massima elongazione occidentale e circa 36 giorni dopo la massima elongazione orientale, quando il 28% del suo disco è illuminato e il suo diametro apparente è di 39,0".<ref name=dati/> |

|||

=== Anomalia della fase di Venere === |

|||

La presenza dell'[[atmosfera di Venere|atmosfera venusiana]] complica, tuttavia, il fenomeno delle fasi rispetto al caso più familiare della [[Luna]], che ne è priva. Già nel 1793 l'astronomo tedesco [[Johann Hieronymus Schröter]] aveva notato che la fase osservata non corrisponde esattamente a quella prevista geometricamente.<ref name=Mallama1996>{{cita pubblicazione |lingua=inglese |titolo=Schroeter's Effect and the twilight model for Venus |autore=Mallama, A. |rivista=Journal of the British Astronomical Association |volume=106 |numero=1 |pagine=16-18 |anno=1996 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1996JBAA..106...16M |accesso=9 marzo 2013}}</ref><ref name=Dedalo51/> Il fenomeno - che è stato indicato come anomalia della fase di Venere o effetto Schröter - si visualizza più facilmente quando il pianeta è alla sua massima elongazione e dovrebbe presentare la fase di un quarto: la linea del [[terminatore]] che dovrebbe essere rettilinea, manifesta invece una leggera [[concavità]]. |

|||

Nel [[XIX secolo|diciannovesimo secolo]], il manifestarsi dell'anomalia è stato registrato anche da [[Wilhelm Beer]], [[Johann Heinrich von Mädler]] e [[Francesco de Vico]]. Gli studi sono ripresi poi all'inizio del Novecento, soprattutto per opera della [[British Astronomical Association]] (BAA).<ref name=McCue>{{cita pubblicazione |lingua=inglese |titolo=The unacceptable phase of Venus |autore=McCue, J. |coautori=Nichol, J.R. |rivista=Journal of the British Astronomical Association |volume=94 |numero=3 |pagine=104-108 |anno=1984 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1984JBAA...94..104M |accesso=9 marzo 2013}}</ref> Osservazioni sistematiche hanno innanzitutto permesso di misurare il fenomeno: la dicotomia, ovvero la data in cui è illuminata solo una metà di Venere,<ref>{{Cita|R. W. Schmude, Jr.; J. Dutton|p. 19|Schmude2001}}, 2001.</ref> si manifesta con un anticipo (per l'elongazione orientale) o posticipo (per l'elongazione occidentale) di 7,3 giorni - secondo Sohl e Weber<ref name=Sohl1993>{{cita pubblicazione |lingua=inglese |titolo=Schroeter's Effect and the phase anomaly of Venus |autore=Sohl, F. |coautori=Weber, H. |rivista=Journal of the British Astronomical Association |volume=103 |numero=6 |pagine=305-308 |anno=1993 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1993JBAA..103..305S |accesso=9 marzo 2013}}</ref> - o 4 giorni - secondo Mallama<ref name=Mallama1996/> - rispetto alla data attesa. Questa però non può che esere una stima approssimata, perché i dati osservativi, soprattutto se precedenti all'avvento di strumenti fotografici, sono affetti da imprecisioni derivanti dalla possibile suggestione degli osservatori.<ref name=Schmude22>{{Cita|R. W. Schmude, Jr.; J. Dutton|p. 22|Schmude2001}}, 2001.</ref> |

|||

Mallama ha spiegato il fenomeno come dovuto alla diffusione della luce nell'alta atmosfera venusiana.<ref name=Mallama1996/> Schmude e Dutton lo hanno confermato<ref name=Schmude22/> e individuato un secondo contributo offerto dall'atmosfera: la linea del terminatore risulta frastagliata per le profonde ombre gettate dalle strutture nuvolose presenti nell'atmosfera stessa.<ref>{{Cita|R. W. Schmude, Jr.; J. Dutton|p. 23|Schmude2001}}, 2001.</ref> È l'insieme dei due fenomeni a determinare l'anomalia nella fase del pianeta. |

|||

== Transiti == |

== Transiti == |

||

{{vedi anche|Transito di Venere}} |

|||

[[Immagine:Venustransit 2004-06-08 07-49.jpg|thumb|left|Transito di Venere sul Sole]] |

[[Immagine:Venustransit 2004-06-08 07-49.jpg|thumb|left|Transito di Venere sul Sole]] |

||

Un [[Transito (astronomia)|transito]] avviene quando Venere si trova |

Un [[Transito (astronomia)|transito]] avviene quando Venere si trova esattamente tra la Terra e il Sole, ed è un evento astronomico raro. La prima osservazione avvenne il [[4 dicembre]] [[1639]] da [[Jeremiah Horrocks]] e [[William Crabtree]], mentre nel [[1761]] venne osservato da [[Mikhail Lomonosov]] che fornì la prima prova dell'esistenza di una atmosfera. I transiti del [[XIX secolo]] permisero, attraverso la [[parallasse]] di calcolare precisamente la distanza della Terra dal Sole. |

||

Questo fenomeno può avvenire solo all'inizio di giugno o all'inizio di dicembre, quando il pianeta incrocia l'eclittica (il piano orbitale terrestre), e si presenta a coppie di eventi a distanza di otto anni. La distanza tra una coppia di transiti e la successiva ha invece un periodo superiore ad un secolo: l'ultima è avvenuta nel [[2004]] e nel [[2012]], la precedente si è verificata nel [[1874]] e nel [[1882]]. |

Questo fenomeno può avvenire solo all'inizio di giugno o all'inizio di dicembre, quando il pianeta incrocia l'eclittica (il piano orbitale terrestre), e si presenta a coppie di eventi a distanza di otto anni. La distanza tra una coppia di transiti e la successiva ha invece un periodo superiore ad un secolo: l'ultima è avvenuta nel [[2004]] e nel [[2012]], la precedente si è verificata nel [[1874]] e nel [[1882]]. |

||

== Luce di Ashen == |

|||

{{vedi anche|Luce di Ashen}} |

|||

Alcuni osservatori dichiarano di aver individuato un debole bagliore - indicato come ''luce cinerea'', ''Ashen light''<ref name=Mobberley-Ashen/> o ''[[luce di Ashen]]''<ref name=Dedalo51>{{Cita|Franco Foresta Martin|p. 51|Dedalo1988}}, 1988.</ref> - proveniente dall'emisfero notturno di Venere, in modo analogo a quanto accade per la Luna e la [[luce cinerea]] che l'interessa. Tuttavia, mentre quest'ultima è provacata dal riflesso, verso il satellite, della luce solare da parte della Terra, la luce di Ashen non ha ancora trovato una spiegazione convincente ed è ritenuta dal alcuni studiodi un fenomeno illusorio.<ref name=Mobberley-Ashen>{{Cita|Martin Mobberley|pp. 160-162|Mobberley2008}}, 2008.</ref> Inoltre, le sue carratterische non appaiono prevedibili.<ref name=Baum>{{cita pubblicazione |lingua=inglese |titolo=The enigmatic ashen light of Venus: an overview |autore=Baum, R.M. |rivista=Journal of the British Astronomical Association |volume=110 |numero=6 |pagine=325-329 |anno=2000 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2000JBAA..110..325B |accesso=11 marzo 2013}}</ref> È stato ipotizzato che possa essere generata da [[fulmine|fulmini]], da una manifestarzione analoga all'[[airglow]] terrestre o dalla luminescenza di alcune nubi presenti al di sotto dello strato visibile.<ref name=Baum/> |

|||

== Cenni storici == |

|||

Nel [[XIX secolo]] molti osservatori dichiararono che il pianeta ha un periodo di rotazione di circa 24 ore, ed il primo a calcolare una rotazione molto superiore (vicina a quella delle rivoluzione siderale) fu [[Giovanni Schiaparelli]], ipotizzando che Venere fosse sincronizzato con il Sole (lo pensava anche di [[Mercurio (astronomia)|Mercurio]]), individuando quindi una stima ragionevolmente accurata: di fatto la prima misurazione del periodo di rotazione di Venere (243 giorni ca.) venne effettuata durante la congiunzione del [[1961]], al radio osservatorio inglese [[Jodrell Bank]], a Goldstone, in [[California]] e in [[Unione Sovietica]] a [[Eupotoria]] (Crimea). Durante le congiunzioni successive le misure vennero raffinate e nel [[1964]] fu confermata il moto retrogrado della rotazione. |

Nel [[XIX secolo]] molti osservatori dichiararono che il pianeta ha un periodo di rotazione di circa 24 ore, ed il primo a calcolare una rotazione molto superiore (vicina a quella delle rivoluzione siderale) fu [[Giovanni Schiaparelli]], ipotizzando che Venere fosse sincronizzato con il Sole (lo pensava anche di [[Mercurio (astronomia)|Mercurio]]), individuando quindi una stima ragionevolmente accurata: di fatto la prima misurazione del periodo di rotazione di Venere (243 giorni ca.) venne effettuata durante la congiunzione del [[1961]], al radio osservatorio inglese [[Jodrell Bank]], a Goldstone, in [[California]] e in [[Unione Sovietica]] a [[Eupotoria]] (Crimea). Durante le congiunzioni successive le misure vennero raffinate e nel [[1964]] fu confermata il moto retrogrado della rotazione. |

||

| Riga 30: | Riga 75: | ||

Tra il [[1970]] e il [[1985]] vennero migliorate le tecniche di ripresa e aumentò l'interesse per le caratteristiche geologiche: mentre nelle prime riprese la superficie del pianeta appariva semplicemente più compatta rispetto a quella lunare, nelle successive si identificarono degli altopiani molto luminosi (che riflettevano molto le onde radar) chiamati ''[[Alpha Regio]]'', ''[[Beta Regio]]'' e ''[[Maxwell Montes|Monti Maxwell]]''. |

Tra il [[1970]] e il [[1985]] vennero migliorate le tecniche di ripresa e aumentò l'interesse per le caratteristiche geologiche: mentre nelle prime riprese la superficie del pianeta appariva semplicemente più compatta rispetto a quella lunare, nelle successive si identificarono degli altopiani molto luminosi (che riflettevano molto le onde radar) chiamati ''[[Alpha Regio]]'', ''[[Beta Regio]]'' e ''[[Maxwell Montes|Monti Maxwell]]''. |

||

== Note == |

|||

{{references|2}} |

|||

== Bibliografia == |

|||

*{{cita libro |lingua=inglese |autore=Lawrence Colin |capitolo=Basic Facts |titolo=Venus |volume=Vol. 1 |curatore=Donald M. Hunten |editore=University of Arizona Press |anno=1983 |id=ISBN 9780816507887 |pagine=10-26 |url_capitolo=http://books.google.it/books?id=1IOvXF--bqsC&pg=PA10&dq=#v=onepage&q&f=false |accesso=2 marzo 2013 |cid=Colin1983}} |

|||

*{{cita libro |titolo=Laboratorio Di Astronomia |autore=Franco Foresta Martin |editore=Edizioni Dedalo |anno=1988 |id=ISBN 9788822045256 |pagine=pp. 47-52 |capitolo=Sbirciando tra le nubi di Venere |cid=Dedalo1988}} |

|||

*{{cita libro |lingua=inglese |titolo=The Planet Observer's Handbook |autore=Fred W. Price |edizione=2<sup>a</sup> |editore=Cambridge University Press |anno=2000 |id=ISBN 9780521789813 |cid=Price2000}} |

|||

*{{cita libro |lingua=inglese |titolo=Skywatchers |autore=Anthony F. Aveni |edizione=2<sup>a</sup> |editore=University of Texas Press |anno=2001 |id=ISBN 9780292705029 |cid=Aveni2001}} |

|||

*{{cita pubblicazione |lingua=inglese |titolo=Photometry and Other Characteristics of Venus |autore=Schmude, Richard W., Jr. |coautori=Dutton, James |rivista=Journal of the Association of Lunar & Planetary Observers, The Strolling Astronomer |volume=43 |numero=4 |pagine=17-26 |anno=2001 |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2001JALPO..43d..17S |accesso=9 marzo 2013|cid=Schmude2001}} |

|||

*{{cita libro |titolo=Astronomía etrusco-romana |autore=Leonardo Magini |editore=L'Erma di Bretschneider |anno=2003 |id=ISBN 9788882652487 |cid=Magini2003}} |

|||

*{{cita libro |lingua=inglese |titolo=Cosmos: An Illustrated History of Astronomy and Cosmology |autore=John North |editore=University of Chicago Press |anno=2008 |id=ISBN 9780226594415 |cid=North2006}} |

|||

*{{cita libro |lingua=inglese |titolo=Venus and Mercury, and How to Observe Them |autore=Peter Grego |editore=Springer |anno=2008 |id=ISBN 9780387742861 |cid=Grego2008}} |

|||

* {{cita libro |titolo=Imaging Planetario: Guida All'uso Della Webcam |autore=Martin Mobberley |editore=Springer |anno=2008 |id=ISBN 9788847007208 |cid=Mobberley2008}} |

|||

*{{cita libro |titolo=Exploring Ancient Skies |autore=David H. Kelley |editore=Springer |anno=2011 |id=ISBN 9781441976246 |cid=Kelley2011}} |

|||

==Voci correlate== |

==Voci correlate== |

||

*[[Congiunzione Venere Giove del marzo 2012]] |

*[[Congiunzione Venere Giove del marzo 2012]] |

||

== Collegamenti esterni == |

|||

* {{cita web |url=http://www.astrofilifiemme.it/Venere.html |titolo=Approfondimento sulla visibilità di Venere |autore=Miriam Zanon |editore=Gruppo Astrofili Fiemme |accesso=26 gennaio 2013}} |

|||

* {{cita web |lingua=en |url=http://www.neoprogrammics.com/venus/ |opera=PHP Science Labs |autore=Jay Tanner |titolo=The Planet Venus |accesso=26 gennaio 2013}} |

|||

* {{cita web |lingua=en |url=https://www.uwgb.edu/dutchs/AstronNotes/HowSolSysWorks.HTM |titolo=How the Solar System Works |autore=Steven Dutch |data=7 liglio 2008 (3 novembre 2010 - ultimo aggiornamento) |accesso=26 gennaio 2013}} |

|||

{{OsservazionePlanetaria}} |

{{OsservazionePlanetaria}} |

||

Versione delle 21:04, 11 mar 2013

Venere è il terzo oggetto per luminosità del cielo, dopo il Sole e la Luna, con una magnitudine apparente copmpresa tra -3,5 e -4,5. Appare sempre molto vicino al Sole, manifestandosi prima dell'alba o dopo il tramonto, compatibilmente con la sua posizione. Ad occhio nudo, appare come una stella lucentissima di colore giallo-biancastro.

Gia un piccolo telescopio permette di apprezzarne le fasi, per la prima volta osservate da Galileo Galilei nel 1610. Con strumenti più potenti e filtri ultraviopletti è possibile discernere carrateristiche del manto nuvoloso.

L'osservazione di Venere è condotta sin dall'Antichità ed acquisì grande importanza nelle culture mesopotamiche e mesoamericane.

Osservazione ad occhio nudo

Venere appare ad occhio nudo come una stella lucentissima di colore giallo-biancastro di magnitudine compresa tra -3,5 e -4,5.[1] Poiché è interno all'orbita della Terra, appare sempre molto vicino al Sole, manifestandosi prima dell'alba o dopo il tramonto, compatibilmente con la sua posizione. Per questo è detto anche stella del mattino, Lucifero, e stella della sera, Vespero.

Alla sua elongazione massima, di circa 48°, precede l'alba o segue il tramonto di crca 3 ore, che corrispondono al massimo periodo di visibilità in una notte. Periodicamente passa davanti o dietro al Sole entrando quindi in congiunzione ed è allora non visibile, offuscato dal bagliore solare.

In rare occasioni, può essere visto al mattino (prima dell'alba) e alla sera (dopo il tramonto) nello stesso giorno.[2] Questo avviene quando è alla massima separazione dall'eclittica e nello stesso momento alla congiunzione inferiore; il fenomeno si ripete con un ciclo di otto anni.[3]

Visibilità diurna

Venere è facilmente visibile durante le eclissi di Sole, ma può essere osservato anche in pieno giorno,[4] soprattutto quando il pianeta è alla sua massima magnitudine.[5] Schermare il Sole con l'ombra di un edificio o con un rilievo all'orizzonte, può favorirne l'osservazione ad occhio nudo o attraverso l'uso di un binocolo, in modo da evitare che lo strumento possa essere puntato erroneamente verso il Sole, provocando gravi danni alla vista. Se si ricorre a strumenti ottici dotati di supporto orientabile, è possibile posizionarli in modo da inquadrare direttamente Venere.[6]

L'individuazione di Venere può essere facilitata dall'occorrenza di particolari configurazioni celesti, quali congiunzioni con la Luna.[7]

Ciclo di Venere

Un osservatore dalla Terra vede Venere completare una rivoluzione intorno al Sole apparentemente in 583,92 giorni,[8] periodo sinodico[9] del pianeta. Quando Venere è alla minima distanza dal nostro pianeta, si trova controsole e risulta pertanto invisibile. È infatti alla congiunzione inferiore, cioè una delle due posizioni orbitali in cui il pianeta si trova sulla congiungente Terra-Sole. Venere diviene visibile dalla Terra quando raggiunge una distanza angolare di circa 10° dal Sole. A tale condizione corrisponde la levata eliaca di Venere, ovvero la (prima) comparsa del pianeta subito prima dell'alba. Con il procedere di Venere sulla sua orbita, aumenta progressivamente la distanza angolare di Venere dal Sole e conseguentemente l'anticipo del suo sorgere rispetto al sorgere del Sole. Ciò prosegue per circa nove settimane quando Venere raggiunge l'elongazione massima occidentale, cui corrisponde una distanza angolare di circa 47° dal Sole e un periodo di visibilità di circa 3 ore antecendente l'alba.

Il pianeta inizia quindi il percorso inverso che lo porta progressivamente a riavvicinarsi al Sole e che dura all'incirca sei mesi e mezzo. Quando è nuovamente raggiunta una distanza angolare occidentale di circa 10° dal Sole, Venere scompare nel bagliore della stella. Questo evento corrisponde all'ultima apparizione del pianeta nel cielo dell'alba (tramonto eliaco[10]). Il periodo di invisibilità successivo ha una duarata di circa cinquanta giorni, nel corso dei quali si verifica la congiunzione superiore: Venere viene nuovamente a posizionarsi sulla congiungente Terra-Sole ma, questa volta, oltre la stella.

Quando il pianeta raggiunge una distanza angolare orientale di circa 10° dal Sole, si verifica la prima comparsa di Venere nel cielo della sera (levata vesperina o acronica[10]), subito dopo il tramonto del Sole oltre l'orizzonte. Inizia quindi una fase di progressivo allontanamento prospettico di Venere dal Sole, che perdura per i seguenti sei mesi e mezzo, che culminano nell'elongazione massima orientale, cui corrisponde il massimo periodo di visibilità di Venere nel cielo serale. Nelle seguenti nove settimane, il pianeta si riavvicina progressivamente al Sole e scompare alla vista quando raggiunge nuovamente una distanza angolare di circa 10° dal Sole, cui corrisponde l'ultima apparizione di Venere al tramonto (tramonto vesperino). Il periodo di invisibilità in corrispondenza della congiunzione inferiore è di circa 8 giorni, trascorsi i quali il pianeta riappare nel cielo dell'alba e il ciclo si ripete.[11][12][13][14][10]

Il ciclo descritto è tuttavia complicato dal fatto che la Terra e Venere sono in moto relativo tra loro, su orbite ellittiche e non complanari; configurazioni simili si ripetono dopo 5 o 8 volte il periodo sinodico di Venere (corrispondenti ad 8 e 12,8 anni). Inoltre, le albe ed i tramonti del Sole sono regolati dal moto di rotazione della Terra.[15]

Al ciclo di Venere sono direttamente correlati sia la lenta variabilità nella luminosità apparente di Venere sia il fenomeno delle fasi, descritti nella sezione seguente.

Fasi

Ogni corpo celeste che percorre un'orbita interna rispetto quella dell'osservatore presenta delle fasi e Venere non fa eccezione quando osservata dalla Terra. Diversamente rispetto a quanto accade per la Luna, tuttavia, le fasi di Venere in generale non possono essere osservate ad occhio nudo,[16] ma è necessario almeno un piccolo telescopio.

Il pianeta è in una fase "piena" (tutto il disco illuminato) quando è prossimo alla congiunzione superiore, e pertanto invisibile. Inoltre, la distanza dalla Terra è massima (1,72 UA) e il suo diametro apparente di soli 9,9". È visibile un "quarto" del pianeta quando è alla sua elongazione massima. In tale posizione, molto più vicina alla Terra, il diametro apparente di Venere è di 37,7". La fase "nuova" si verifica, invece, alla congiunzione inferiore: Venere è a 0,28 UA dalla Terra ed il suo diametro appare di 64,5", sei volte e mezzo più grande che alla congiunzione inferiore.[1]

Proprio perché variano contestualmente le dimensioni dell'area apparente di Venere (a causa della variazione della distanza relativa tra il pianeta e la Terra) e la porzione del disco illuminato osservabile dalla Terra (per il fenomeno delle fasi), si verifica una lenta variazione della magnitudine apparente del pianeta, che varia tra -3,5 e -4,5. La massima luminosità è raggiunta circa 36 giorni prima la massima elongazione occidentale e circa 36 giorni dopo la massima elongazione orientale, quando il 28% del suo disco è illuminato e il suo diametro apparente è di 39,0".[1]

Anomalia della fase di Venere

La presenza dell'atmosfera venusiana complica, tuttavia, il fenomeno delle fasi rispetto al caso più familiare della Luna, che ne è priva. Già nel 1793 l'astronomo tedesco Johann Hieronymus Schröter aveva notato che la fase osservata non corrisponde esattamente a quella prevista geometricamente.[17][18] Il fenomeno - che è stato indicato come anomalia della fase di Venere o effetto Schröter - si visualizza più facilmente quando il pianeta è alla sua massima elongazione e dovrebbe presentare la fase di un quarto: la linea del terminatore che dovrebbe essere rettilinea, manifesta invece una leggera concavità.

Nel diciannovesimo secolo, il manifestarsi dell'anomalia è stato registrato anche da Wilhelm Beer, Johann Heinrich von Mädler e Francesco de Vico. Gli studi sono ripresi poi all'inizio del Novecento, soprattutto per opera della British Astronomical Association (BAA).[19] Osservazioni sistematiche hanno innanzitutto permesso di misurare il fenomeno: la dicotomia, ovvero la data in cui è illuminata solo una metà di Venere,[20] si manifesta con un anticipo (per l'elongazione orientale) o posticipo (per l'elongazione occidentale) di 7,3 giorni - secondo Sohl e Weber[21] - o 4 giorni - secondo Mallama[17] - rispetto alla data attesa. Questa però non può che esere una stima approssimata, perché i dati osservativi, soprattutto se precedenti all'avvento di strumenti fotografici, sono affetti da imprecisioni derivanti dalla possibile suggestione degli osservatori.[22]

Mallama ha spiegato il fenomeno come dovuto alla diffusione della luce nell'alta atmosfera venusiana.[17] Schmude e Dutton lo hanno confermato[22] e individuato un secondo contributo offerto dall'atmosfera: la linea del terminatore risulta frastagliata per le profonde ombre gettate dalle strutture nuvolose presenti nell'atmosfera stessa.[23] È l'insieme dei due fenomeni a determinare l'anomalia nella fase del pianeta.

Transiti

Un transito avviene quando Venere si trova esattamente tra la Terra e il Sole, ed è un evento astronomico raro. La prima osservazione avvenne il 4 dicembre 1639 da Jeremiah Horrocks e William Crabtree, mentre nel 1761 venne osservato da Mikhail Lomonosov che fornì la prima prova dell'esistenza di una atmosfera. I transiti del XIX secolo permisero, attraverso la parallasse di calcolare precisamente la distanza della Terra dal Sole.

Questo fenomeno può avvenire solo all'inizio di giugno o all'inizio di dicembre, quando il pianeta incrocia l'eclittica (il piano orbitale terrestre), e si presenta a coppie di eventi a distanza di otto anni. La distanza tra una coppia di transiti e la successiva ha invece un periodo superiore ad un secolo: l'ultima è avvenuta nel 2004 e nel 2012, la precedente si è verificata nel 1874 e nel 1882.

Luce di Ashen

Alcuni osservatori dichiarano di aver individuato un debole bagliore - indicato come luce cinerea, Ashen light[24] o luce di Ashen[18] - proveniente dall'emisfero notturno di Venere, in modo analogo a quanto accade per la Luna e la luce cinerea che l'interessa. Tuttavia, mentre quest'ultima è provacata dal riflesso, verso il satellite, della luce solare da parte della Terra, la luce di Ashen non ha ancora trovato una spiegazione convincente ed è ritenuta dal alcuni studiodi un fenomeno illusorio.[24] Inoltre, le sue carratterische non appaiono prevedibili.[25] È stato ipotizzato che possa essere generata da fulmini, da una manifestarzione analoga all'airglow terrestre o dalla luminescenza di alcune nubi presenti al di sotto dello strato visibile.[25]

Cenni storici

Nel XIX secolo molti osservatori dichiararono che il pianeta ha un periodo di rotazione di circa 24 ore, ed il primo a calcolare una rotazione molto superiore (vicina a quella delle rivoluzione siderale) fu Giovanni Schiaparelli, ipotizzando che Venere fosse sincronizzato con il Sole (lo pensava anche di Mercurio), individuando quindi una stima ragionevolmente accurata: di fatto la prima misurazione del periodo di rotazione di Venere (243 giorni ca.) venne effettuata durante la congiunzione del 1961, al radio osservatorio inglese Jodrell Bank, a Goldstone, in California e in Unione Sovietica a Eupotoria (Crimea). Durante le congiunzioni successive le misure vennero raffinate e nel 1964 fu confermata il moto retrogrado della rotazione.

Prima delle osservazioni radio negli anni sessanta, si credeva che Venere possedesse un ambiente simile a quello terrestre. Questa ipotesi era sostenuta dai dati sulla dimensione del pianeta e dal raggio orbitale, che suggerivano una somiglianza con la Terra, e si immaginava la presenza di foreste e oceani. Tuttavia, le misurazioni nella lunghezza d'onda delle microonde effettuate da C. Mayer indicarono una fonte di temperatura elevata (circa 600 K).

Mappatura radar

Dopo la Luna, Venere fu il secondo oggetto nel sistema solare ad essere esplorato con un radar dalla Terra. I primi studi furono effettuati nell'Osservatorio Goldstone della NASA, che fa parte del Deep Space Network.[quando?] Alle congiunzioni inferiori successive il pianeta venne osservato anche dal Radiotelescopio di Arecibo. Queste prime misurazioni permisero di stabilire la rotazione retrograda (il pianeta ruota in senso opposto a quello di rivoluzione attorno al Sole), con un periodo di 243.1 giorni e che il suo asse di rotazione è quasi perpendicolare al piano orbitale. Venne anche misurato il raggio del pianeta, stimato in 6052 km.

Tra il 1970 e il 1985 vennero migliorate le tecniche di ripresa e aumentò l'interesse per le caratteristiche geologiche: mentre nelle prime riprese la superficie del pianeta appariva semplicemente più compatta rispetto a quella lunare, nelle successive si identificarono degli altopiani molto luminosi (che riflettevano molto le onde radar) chiamati Alpha Regio, Beta Regio e Monti Maxwell.

Note

- ^ a b c Lawrence Colin, p. 25, 1983.

- ^ (EN) Fred Schaaf, The 50 Best Sights in Astronomy and How to See Them: Observing Eclipses, Bright Comets, Meteor Showers, and Other Celestial Wonders, John Wiley & Sons, 2007, p. 206, ISBN 9780470128312.

- ^ (EN) David M. F. Chapman, Venus moves from the Evening Sky to the Morning Sky, su 365daysofastronomy.org, 365 Days of Astronomy, 23 marzo 2009. URL consultato l'11 marzo 2013.

- ^ Peter Grego, p. 234-234, 2008.

- ^ (EN) Ellis, E.L., Naked-eye observations of Venus in daylight, in Journal of the British Astronomical Association, vol. 105, n. 6, 1995, pp. 311-312.

- ^ Fred W. Price, pp. 125-126, 2000.

- ^ (EN) Geoff Gaherty, Planet Venus Visible in Daytime Sky Today: How to See It, in Space.com, TechMediaNetwork.com, 26 marzo 2012. URL consultato l'11 marzo 2013.

- ^ (EN) Williams, David R., Venus Fact Sheet, su nssdc.gsfc.nasa.gov, NASA, 15 aprile 2005. URL consultato il 26 gennaio 2013.

- ^ Il periodo sinodico è il tempo che impiega un oggetto, osservato dalla Terra, per ritornare nella stessa posizione del cielo, rispetto al Sole. È il periodo orbitale apparente (visto dalla Terra) dell'oggetto.

- ^ a b c Leonardo Magini, pp. 44-45, 2003.

- ^ Lawrence Colin, pp. 23-26, 1983.

- ^ Anthony F. Aveni, pp. 84-87, 2001.

- ^ John North, pp. 40-43, 2006.

- ^ Franco Foresta Martin, pp. 47-50, 1988.

- ^ Lawrence Colin, pp. 20-22, 1983.

- ^ Alcuni osservatori dotati di una vista superiore alla media potrebbero riuscire a scorgere Venere come una sottile falce in prossimità della congiunzione inferiore.

- ^ a b c (EN) Mallama, A., Schroeter's Effect and the twilight model for Venus, in Journal of the British Astronomical Association, vol. 106, n. 1, 1996, pp. 16-18. URL consultato il 9 marzo 2013.

- ^ a b Franco Foresta Martin, p. 51, 1988.

- ^ (EN) McCue, J., Nichol, J.R., The unacceptable phase of Venus, in Journal of the British Astronomical Association, vol. 94, n. 3, 1984, pp. 104-108. URL consultato il 9 marzo 2013.

- ^ R. W. Schmude, Jr.; J. Dutton, p. 19, 2001.

- ^ (EN) Sohl, F., Weber, H., Schroeter's Effect and the phase anomaly of Venus, in Journal of the British Astronomical Association, vol. 103, n. 6, 1993, pp. 305-308. URL consultato il 9 marzo 2013.

- ^ a b R. W. Schmude, Jr.; J. Dutton, p. 22, 2001.

- ^ R. W. Schmude, Jr.; J. Dutton, p. 23, 2001.

- ^ a b Martin Mobberley, pp. 160-162, 2008.

- ^ a b (EN) Baum, R.M., The enigmatic ashen light of Venus: an overview, in Journal of the British Astronomical Association, vol. 110, n. 6, 2000, pp. 325-329. URL consultato l'11 marzo 2013.

Bibliografia

- (EN) Lawrence Colin, Basic Facts, in Donald M. Hunten (a cura di), Venus, Vol. 1, University of Arizona Press, 1983, pp. 10-26, ISBN 9780816507887. URL consultato il 2 marzo 2013.

- Franco Foresta Martin, Sbirciando tra le nubi di Venere, in Laboratorio Di Astronomia, Edizioni Dedalo, 1988, pp. 47-52, ISBN 9788822045256.

- (EN) Fred W. Price, The Planet Observer's Handbook, 2a, Cambridge University Press, 2000, ISBN 9780521789813.

- (EN) Anthony F. Aveni, Skywatchers, 2a, University of Texas Press, 2001, ISBN 9780292705029.

- (EN) Schmude, Richard W., Jr., Dutton, James, Photometry and Other Characteristics of Venus, in Journal of the Association of Lunar & Planetary Observers, The Strolling Astronomer, vol. 43, n. 4, 2001, pp. 17-26. URL consultato il 9 marzo 2013.

- Leonardo Magini, Astronomía etrusco-romana, L'Erma di Bretschneider, 2003, ISBN 9788882652487.

- (EN) John North, Cosmos: An Illustrated History of Astronomy and Cosmology, University of Chicago Press, 2008, ISBN 9780226594415.

- (EN) Peter Grego, Venus and Mercury, and How to Observe Them, Springer, 2008, ISBN 9780387742861.

- Martin Mobberley, Imaging Planetario: Guida All'uso Della Webcam, Springer, 2008, ISBN 9788847007208.

- David H. Kelley, Exploring Ancient Skies, Springer, 2011, ISBN 9781441976246.

Voci correlate

Collegamenti esterni

- Miriam Zanon, Approfondimento sulla visibilità di Venere, su astrofilifiemme.it, Gruppo Astrofili Fiemme. URL consultato il 26 gennaio 2013.

- (EN) Jay Tanner, The Planet Venus, in PHP Science Labs. URL consultato il 26 gennaio 2013.

- (EN) Steven Dutch, How the Solar System Works, su uwgb.edu, 7 liglio 2008 (3 novembre 2010 - ultimo aggiornamento). URL consultato il 26 gennaio 2013.