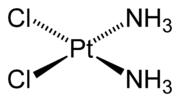

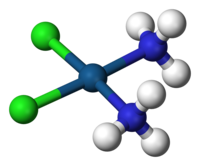

Cisplatino

| Cisplatino | |

|---|---|

| |

| |

| Nome IUPAC | |

| (SP-4-2)-diamminodicloroplatino | |

| Caratteristiche generali | |

| Formula bruta o molecolare | Cl2H6N2Pt |

| Massa molecolare (u) | 300,05 g/mol |

| Numero CAS | |

| Numero EINECS | 239-733-8 |

| Codice ATC | L01 |

| PubChem | 84691 |

| DrugBank | DB00515 |

| SMILES | N.N.Cl[Pt]Cl |

| Dati farmacologici | |

| Modalità di somministrazione | Intravenosa |

| Dati farmacocinetici | |

| Biodisponibilità | 100% |

| Legame proteico | 90% |

| Emivita | 30-100 ore |

| Escrezione | Renale |

| Indicazioni di sicurezza | |

| Simboli di rischio chimico | |

| |

| pericolo | |

| Frasi H | 300 - 318 - 350 |

| Consigli P | 201 - 264 - 280 - 301+310 - 305+351+338 - 308+313 [1] |

Il cisplatino (cis-diamminodicloroplatino(II)) è un agente chemioterapico antineoplastico in grado di interferire con tutte le fasi del ciclo cellulare, legandosi al DNA attraverso la formazione di legami crociati tra filamenti complementari.[2][3] I tumori trattati con questo farmaco includono il cancro ai testicoli, cancro ovarico, cancro del collo dell'utero, cancro al seno, cancro della vescica, della testa e del collo, cancro dell'esofago, cancro del polmone, mesotelioma, tumori cerebrali e neuroblastoma.[2] Viene somministrato per iniezione endovenosa.[2]

Gli effetti collaterali comuni sono la soppressione del midollo osseo, problemi di udito, problemi ai reni e vomito.[4] Altri gravi effetti collaterali includono intorpidimento, difficoltà a camminare, reazioni allergiche, scompensi elettrolitici e malattie cardiache.[2] L'uso durante la gravidanza danneggia il feto.[2]

Il cisplatino fu scoperto nel 1845 e approvato per la terapia nel 1978/1979.[5] È incluso nell'elenco dei medicinali essenziali dell'Organizzazione mondiale della sanità.[6]

Farmacodinamica[modifica | modifica wikitesto]

Il cisplatino è in grado di interferire con il ciclo cellulare in maniera non specifica (CCNS). Il meccanismo d'azione è mediato dal legame del composto con l'azoto in posizione 7 della guanina benché sia anche in grado di legarsi covalentemente alla citosina (azoto 3) e all'adenina (azoto 1 e 3). Tale fenomeno venne scoperto occasionalmente osservando come i composti del platino fossero in grado di inibire la crescita in vitro di Escherichia coli.

Impiego clinico[modifica | modifica wikitesto]

Il cisplatino è un agente antineoplastico estremamente potente, viene somministrato per via endovenosa attraverso infusione lenta in soluzione salina per il trattamento di neoplasie solide ed ematologiche.[7] Viene utilizzato nella terapia adiuvante, neo-adiuvante o palliativa del

- Carcinoma del polmone a piccole cellule e non a piccole cellule

- Carcinoma dello stomaco

- Carcinoma dell'esofago

- Neoplasie della testa e del collo

- Carcinoma della vescica

- Carcinoma dell'ovaio

- Osteosarcoma

In associazione con bleomicina e vinblastina (o etoposide) offre elevate percentuali di guarigione dal carcinoma non seminomatoso del testicolo. Il cisplatino è particolarmente efficace contro il cancro ai testicoli; la sua adozione ha aumentato il tasso di guarigione dal 10% all'85%.[8]

Tossicità[modifica | modifica wikitesto]

I composti del platino condividono una serie di effetti avversi che possono essere categorizzati in tossicità acuta e tossicità ritardata. I fenomeni di tossicità acuta comprendono:

- Mielodepressione

- Nausea e vomito. Il cisplatino è uno degli agenti chemioterapici più emetogenici, e richiede l'uso di antiemetici profilattici (ondansetron, granisetron, ecc.) In combinazione con corticosteroidi.

I fenomeni di tossicità ritardata comprendono:

- Neuropatia periferica (distale simmetrica). La neurotossicità può essere evitata eseguendo studi di trasmissione nervosa prima e dopo il trattamento.[9] Gli effetti collaterali neurologici comuni del cisplatino comprendono alterata percezione visiva e disturbi dell'udito, che possono verificarsi subito dopo l'inizio del trattamento.[9] Non è chiaro come il meccanismo di azione di questo farmaco contribuisca agli effetti collaterali neurologici. Studi recenti hanno dimostrato che il cisplatino inibisce in modo non competitivo un trasportatore di membrana ioni sodio-idrogeno presente sulle cellule del sistema nervoso periferico, vicino ai centri di ricezione degli stimoli oculari e uditivi.[9]

- Alterazioni della funzionalità epatica fino alla disfunzione epatica

- Alterazioni della funzionalità renale fino alla nefrotossicità (danno renale). La dose deve essere ridotta appena la funzionalità renale del paziente risulta compromessa. Per prevenire i danni viene utilizzata un'adeguata idratazione.[2] Quest'ultimo accorgimento, associato all'impiego di mannitolo o di altri diuretici, può far diminuire la nefrotossicità del cisplatino. Si tratta di un effetto collaterale dose-limitante.[2]

- Ototossicità neurosensoriale (perdita dell'udito):[10] attualmente non esiste un trattamento efficace per prevenire questo effetto collaterale, che può essere grave. Per verificare l'entità del danno si utilizza l'analisi audiometrica. I farmaci come gli amminoglicosidi che possono causare ototossicità non andrebbero somministrati in pazienti in trattamento con cisplatino. L'ototossicità può essere correlata alla capacità di legarsi alla melanina nella stria vascolare dell'orecchio interno o alla generazione di specie reattive dell'ossigeno.

- Disturbi elettrolitici: il cisplatino può causare ipomagnesiemia, ipopotassiemia e ipocalcemia.

- L'anemia emolitica può essere sviluppata dopo il trattamento con diversi cicli di cisplatino.[11]

Per ridurre la tossicità del cisplatino sono in atto studi preclinici sull'utilizzo di complessi ottaedrici di Pt(IV) inseriti in nanomateriali.[12]

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ Sigma Aldrich; rev. del 09.10.2012

- ^ a b c d e f g (EN) Cisplatin Monograph for Professionals, su Drugs.com. URL consultato il 22 gennaio 2020.

- ^ Come un metallo rivoluzionò la medicina: breve storia del cis-platino., su chimicare.org. URL consultato il 29 maggio 2015.

- ^ Rabbab Oun, Yvonne E. Moussa e Nial J. Wheate, The side effects of platinum-based chemotherapy drugs: a review for chemists, in Dalton Transactions (Cambridge, England: 2003), vol. 47, n. 19, 15 maggio 2018, pp. 6645-6653, DOI:10.1039/c8dt00838h. URL consultato il 22 gennaio 2020.

- ^ Fischer, János. e Ganellin, C. R. (C. Robin), Analogue-based drug discovery, Wiley-VCH, 2006, ISBN 978-3-527-60749-5, OCLC 77601762. URL consultato il 22 gennaio 2020.

- ^ (EN) New Essential Medicines and Diagnostics Lists published today, su who.int. URL consultato il 22 gennaio 2020.

- ^ (EN) Cisplatin, su National Cancer Institute, 2 marzo 2007. URL consultato il 22 gennaio 2020.

- ^ L. H. Einhorn, Treatment of testicular cancer: a new and improved model, in Journal of Clinical Oncology: Official Journal of the American Society of Clinical Oncology, vol. 8, n. 11, 1990-11, pp. 1777-1781, DOI:10.1200/JCO.1990.8.11.1777. URL consultato il 22 gennaio 2020.

- ^ a b c Nina Milosavljevic, Christophe Duranton e Nadir Djerbi, Nongenomic effects of cisplatin: acute inhibition of mechanosensitive transporters and channels without actin remodeling, in Cancer Research, vol. 70, n. 19, 1º ottobre 2010, pp. 7514-7522, DOI:10.1158/0008-5472.CAN-10-1253. URL consultato il 22 gennaio 2020.

- ^ (EN) C. Knoll, R. J. Smith, C. Shores, J. Blatt, Hearing Genes And Cisplatin Deafness: A Pilot Study, in Laryngoscope, vol. 116, n. 1, 2006, pp. 72-74.

- ^ J. A. Levi, R. S. Aroney e D. N. Dalley, Haemolytic anaemia after cisplatin treatment, in British Medical Journal (Clinical Research Ed.), vol. 282, n. 6281, 20 giugno 1981, pp. 2003-2004, DOI:10.1136/bmj.282.6281.2003. URL consultato il 22 gennaio 2020.

- ^ (EN) Melissa Santi, Ana Katrina Mapanao e Domenico Cassano, Endogenously-Activated Ultrasmall-in-Nano Therapeutics: Assessment on 3D Head and Neck Squamous Cell Carcinomas, in Cancers, vol. 12, n. 5, 25 aprile 2020, p. 1063, DOI:10.3390/cancers12051063. URL consultato il 1º luglio 2020.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Brunton, Lazo, Parker, Goodman & Gilman - Le basi farmacologiche della terapia 11/ed, McGraw Hill, 2006, ISBN 978-88-386-3911-1.

- Bertram G. Katzung, Farmacologia generale e clinica, Padova, Piccin, 2006, ISBN 88-299-1804-0.

- British National Formulary, Guida all'uso dei farmaci 4 edizione, Lavis, Agenzia Italiana del Farmaco, 2007.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cisplatino

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cisplatino

| Controllo di autorità | J9U (EN, HE) 987007286296705171 |

|---|