Popoli del Mare: differenze tra le versioni

template citazione; rinominato parametro pagine a pp; fix parametro traduttore; formattazione isbn |

|||

| Riga 2: | Riga 2: | ||

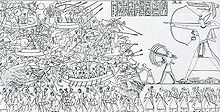

[[File:Seevölker.jpg|thumb|Iscrizione di [[Medinet Habu (tempio)|Medinet Habu]] - Ramesse III vittorioso sui Popoli del mare]] |

[[File:Seevölker.jpg|thumb|Iscrizione di [[Medinet Habu (tempio)|Medinet Habu]] - Ramesse III vittorioso sui Popoli del mare]] |

||

I '''Popoli del Mare''' sarebbero una presunta [[confederazione]] di predoni del mare provenienti dall'[[Europa meridionale]], specialmente dall'[[Mar Egeo|Egeo]]<ref>{{Cita web |lingua= en |url= http://www.britannica.com/EBchecked/topic/578856/Syria/29902/Early-history |titolo= Syria: Early history | |

I '''Popoli del Mare''' sarebbero una presunta [[confederazione]] di predoni del mare provenienti dall'[[Europa meridionale]], specialmente dall'[[Mar Egeo|Egeo]]<ref>{{Cita web |lingua= en |url= http://www.britannica.com/EBchecked/topic/578856/Syria/29902/Early-history |titolo= Syria: Early history |sito= Encylopedia Britannica |accesso= 8 settembre 2012}}</ref>, che navigando verso il [[Mar Mediterraneo]] orientale sul finire dell'[[età del bronzo]] invasero l'[[Anatolia]], la [[Siria]], [[Palestina]], [[Cipro]] e l'[[Egitto]].<ref>{{Cita web |lingua= en |url= http://www.britannica.com/EBchecked/topic/530679/Sea-People |titolo= Sea Peoples |sito= Encylopedia Britannica |accesso= 8 settembre 2012}}</ref> |

||

Nonostante la loro origine e la loro storia rimanga in gran parte avvolta nel mistero, i "Popoli del Mare" sono documentati dalle fonti scritte egizie durante la tarda [[XIX dinastia egizia|Diciannovesima Dinastia]] e in particolare durante l'ottavo anno di regno di [[Ramses III]], della [[XX dinastia egizia|Ventesima Dinastia]], quando tentarono di entrare in possesso del territorio egizio<ref>Una comoda tabella riguardante i Popoli del Mare, riportante il testo geroglifico, la traslitterazione e la traduzione in inglese, è riportata nella dissertazione di Woudhuizen, 2006, che la sviluppò a partire dai lavori di Kitchen ivi citati.</ref>. Nella [[Grande iscrizione di Karnak]]<ref>Riga 52. L'iscrizione è mostrata in: {{Cita|Manassa|pag. 55, tavola 12|Manassa}}.</ref> il faraone egizio [[Merenptah]] parla di "''nazioni'' (o popoli<ref>Come osservato da {{Cita|Gardiner|vol.1, pag. 196|Gardiner}}, altri testi presentano <hiero>N25:X1*Z4</hiero> {{lang|egy|ḫ3sty.w}} "genti straniere"; entrambi i termini possono ugualmente riferirsi al concetto di "stranieri". Zangger (si veda il collegamento esterno sotto indicato) esprime un punto di vista condiviso quando afferma che "Sea Peoples" (Popoli del Mare) non traduce questo termine e altre espressioni, ma è un'innovazione accademica. La dissertazione di Woudhuizen e l'articolo di Morris identificano in [[Gaston Maspero]] colui che per primo utilizzò nel 1881 il termine ''"peuples de la mer"''.</ref>) ''stranieri del mare''" (in [[Lingua egizia|egiziano]] ''{{lang|egy|n3 ḫ3s.wt n<.t> p3 ym}}''<ref>{{Cita|Gardiner|vol. 1, pag. 196|Gardiner}}.</ref><ref>{{Cita|Manassa|pag. 55|Manassa}}.</ref>. |

Nonostante la loro origine e la loro storia rimanga in gran parte avvolta nel mistero, i "Popoli del Mare" sono documentati dalle fonti scritte egizie durante la tarda [[XIX dinastia egizia|Diciannovesima Dinastia]] e in particolare durante l'ottavo anno di regno di [[Ramses III]], della [[XX dinastia egizia|Ventesima Dinastia]], quando tentarono di entrare in possesso del territorio egizio<ref>Una comoda tabella riguardante i Popoli del Mare, riportante il testo geroglifico, la traslitterazione e la traduzione in inglese, è riportata nella dissertazione di Woudhuizen, 2006, che la sviluppò a partire dai lavori di Kitchen ivi citati.</ref>. Nella [[Grande iscrizione di Karnak]]<ref>Riga 52. L'iscrizione è mostrata in: {{Cita|Manassa|pag. 55, tavola 12|Manassa}}.</ref> il faraone egizio [[Merenptah]] parla di "''nazioni'' (o popoli<ref>Come osservato da {{Cita|Gardiner|vol.1, pag. 196|Gardiner}}, altri testi presentano <hiero>N25:X1*Z4</hiero> {{lang|egy|ḫ3sty.w}} "genti straniere"; entrambi i termini possono ugualmente riferirsi al concetto di "stranieri". Zangger (si veda il collegamento esterno sotto indicato) esprime un punto di vista condiviso quando afferma che "Sea Peoples" (Popoli del Mare) non traduce questo termine e altre espressioni, ma è un'innovazione accademica. La dissertazione di Woudhuizen e l'articolo di Morris identificano in [[Gaston Maspero]] colui che per primo utilizzò nel 1881 il termine ''"peuples de la mer"''.</ref>) ''stranieri del mare''" (in [[Lingua egizia|egiziano]] ''{{lang|egy|n3 ḫ3s.wt n<.t> p3 ym}}''<ref>{{Cita|Gardiner|vol. 1, pag. 196|Gardiner}}.</ref><ref>{{Cita|Manassa|pag. 55|Manassa}}.</ref>. |

||

| Riga 16: | Riga 16: | ||

=== L'obelisco di Biblo === |

=== L'obelisco di Biblo === |

||

[[File:ByblosObeliskTemple.jpg|thumb|Obelisco di Biblo]] |

[[File:ByblosObeliskTemple.jpg|thumb|Obelisco di Biblo]] |

||

La prima menzione di queste genti compare nell'obelisco di [[Biblo]] databile dal 2000 al 1700 a.C. dove viene nominato Kwkwn figlio di Rwqq, traslitterato Kukunnis figlio di [[Lukka]]<ref>{{Cita pubblicazione |lingua= en |autore= T.R. Bryce |titolo= The Lukka Problem - And a Possible Solution |giornale= Journal of Near Eastern Studies |volume= 33 |numero= 4 |data= ottobre 1974 | |

La prima menzione di queste genti compare nell'obelisco di [[Biblo]] databile dal 2000 al 1700 a.C. dove viene nominato Kwkwn figlio di Rwqq, traslitterato Kukunnis figlio di [[Lukka]]<ref>{{Cita pubblicazione |lingua= en |autore= T.R. Bryce |titolo= The Lukka Problem - And a Possible Solution |giornale= Journal of Near Eastern Studies |volume= 33 |numero= 4 |data= ottobre 1974 |pp= 395-404 }} The first page is displayable at [http://links.jstor.org/sici?sici=0022-2968%28197410%2933%3A4%3C395%3ATLPAPS%3E2.0.CO%3B2-W&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage jstor.org]. The inscription is mentioned as well in the Woudhuizen dissertation, pag. 31.</ref>. |

||

=== Lettere di Amarna === |

=== Lettere di Amarna === |

||

| Riga 51: | Riga 51: | ||

=== Regno di Ramses III === |

=== Regno di Ramses III === |

||

[[Ramses III]], il secondo re della Ventesima Dinastia, che regnò per più della metà del [[XII secolo a.C.]], si trovò a contrastare un'altra ondata di invasioni da parte dei Popoli del Mare (la più documentata) nel suo ottavo anno di regno. Il faraone narra questa vicenda in un lunghe iscrizione nel tempio di [[Medinet Habu]]: {{Citazione|Le nazioni straniere (Popoli del Mare) hanno messo a punto una cospirazione presso le loro isole. Improvvisamente essi hanno abbandonato le loro terre e si sono gettate nella mischia. Nessuno poteva resistere alle loro armi: da Hatti, a Qode, a Cherchemish, ad Arzawa e Alashiya, tutte furono distrutte allo stesso tempo. Un campo militare fu da loro insediato in Amurru; qui essi fecero strage della gente del posto e la terra fu lasciata in uno stato di desolazione come se non fosse mai stata abitata. Quindi essi si diressero verso l'Egitto dove era stato innescato il focolaio della rivolta. La loro confederazione era composta dai Pelaset, dagli Tjeker, dagli Shekelesh, dai Denyen e dagli Weshesh. Essi misero le proprie mani sulla terra che si stendeva, mentre i loro cuori confidavano che il piano sarebbe andato in porto»<ref>{{Cita libro |lingua= en |capitolo= Medinet Habu inscription of Ramesses III's 8th year, lines 16-17 | |

[[Ramses III]], il secondo re della Ventesima Dinastia, che regnò per più della metà del [[XII secolo a.C.]], si trovò a contrastare un'altra ondata di invasioni da parte dei Popoli del Mare (la più documentata) nel suo ottavo anno di regno. Il faraone narra questa vicenda in un lunghe iscrizione nel tempio di [[Medinet Habu]]: {{Citazione|Le nazioni straniere (Popoli del Mare) hanno messo a punto una cospirazione presso le loro isole. Improvvisamente essi hanno abbandonato le loro terre e si sono gettate nella mischia. Nessuno poteva resistere alle loro armi: da Hatti, a Qode, a Cherchemish, ad Arzawa e Alashiya, tutte furono distrutte allo stesso tempo. Un campo militare fu da loro insediato in Amurru; qui essi fecero strage della gente del posto e la terra fu lasciata in uno stato di desolazione come se non fosse mai stata abitata. Quindi essi si diressero verso l'Egitto dove era stato innescato il focolaio della rivolta. La loro confederazione era composta dai Pelaset, dagli Tjeker, dagli Shekelesh, dai Denyen e dagli Weshesh. Essi misero le proprie mani sulla terra che si stendeva, mentre i loro cuori confidavano che il piano sarebbe andato in porto»<ref>{{Cita libro |lingua= en |capitolo= Medinet Habu inscription of Ramesses III's 8th year, lines 16-17 |traduttore= John A. Wilson |cognome-curatore= Pritchard |nome-curatore= J.B. |titolo= Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament |edizione= 3 |città= Princeton |anno= 1969 |pagina= 262}}</ref>}} |

||

== Conseguenze: "Nessuna terra può resistere alle loro armi" == |

== Conseguenze: "Nessuna terra può resistere alle loro armi" == |

||

| Riga 115: | Riga 115: | ||

* Sugli Shardana in Egitto: ''Gli Shardana e l'Egitto ramesside'', BAR n.1438, Oxford, Archaeopress, 2008 di [[Giacomo Cavillier]]. |

* Sugli Shardana in Egitto: ''Gli Shardana e l'Egitto ramesside'', BAR n.1438, Oxford, Archaeopress, 2008 di [[Giacomo Cavillier]]. |

||

* Su Qadesh e le fonti che attestano Shardana: ''La Battaglia di Qadesh'', Torino, Tirrenia ed., 2007 di Giacomo Cavillier. |

* Su Qadesh e le fonti che attestano Shardana: ''La Battaglia di Qadesh'', Torino, Tirrenia ed., 2007 di Giacomo Cavillier. |

||

* {{Cita libro |titolo= The great Karnak inscription of Merneptah: grand strategy in the 13th century BC |autore= Colleen Manassa | |

* {{Cita libro |titolo= The great Karnak inscription of Merneptah: grand strategy in the 13th century BC |autore= Colleen Manassa |collana= Yale Egyptological studies |editore= Yale egyptological seminar |città= New Haven |anno= 2003 |lingua= en |ISBN= 978-0-9740025-0-7 |OCLC= 875346936 |cid= Manassa}} |

||

* {{Cita libro |titolo= Ancient Egyptian onomastica |autore= [[Alan Henderson Gardiner]] |editore= Oxford University Press |città= Londra |anno= 1968 |lingua= en |annooriginale= 1947 |OCLC= 464066908 |cid= Gardiner}} |

* {{Cita libro |titolo= Ancient Egyptian onomastica |autore= [[Alan Henderson Gardiner]] |editore= Oxford University Press |città= Londra |anno= 1968 |lingua= en |annooriginale= 1947 |OCLC= 464066908 |cid= Gardiner}} |

||

* {{Cita web |url= http://www.courses.psu.edu/cams/cams400w_aek11/letters.html |titolo= Amarna Letters Containing References to the Sea Peoples |autore= William L. Moran |editore= The Pennsylvania State University |lingua= en |cid= Amarna_Letters |accesso= 23 gennaio 2016 |urlarchivio= https://web.archive.org/web/20060218065738/http://www.courses.psu.edu/cams/cams400w_aek11/letters.html#EA%20122 |dataarchivio= 18 febbraio 2006 |urlmorto= si}} |

* {{Cita web |url= http://www.courses.psu.edu/cams/cams400w_aek11/letters.html |titolo= Amarna Letters Containing References to the Sea Peoples |autore= William L. Moran |editore= The Pennsylvania State University |lingua= en |cid= Amarna_Letters |accesso= 23 gennaio 2016 |urlarchivio= https://web.archive.org/web/20060218065738/http://www.courses.psu.edu/cams/cams400w_aek11/letters.html#EA%20122 |dataarchivio= 18 febbraio 2006 |urlmorto= si}} |

||

Versione delle 22:00, 12 gen 2017

I Popoli del Mare sarebbero una presunta confederazione di predoni del mare provenienti dall'Europa meridionale, specialmente dall'Egeo[1], che navigando verso il Mar Mediterraneo orientale sul finire dell'età del bronzo invasero l'Anatolia, la Siria, Palestina, Cipro e l'Egitto.[2]

Nonostante la loro origine e la loro storia rimanga in gran parte avvolta nel mistero, i "Popoli del Mare" sono documentati dalle fonti scritte egizie durante la tarda Diciannovesima Dinastia e in particolare durante l'ottavo anno di regno di Ramses III, della Ventesima Dinastia, quando tentarono di entrare in possesso del territorio egizio[3]. Nella Grande iscrizione di Karnak[4] il faraone egizio Merenptah parla di "nazioni (o popoli[5]) stranieri del mare" (in egiziano n3 ḫ3s.wt n<.t> p3 ym[6][7].

Contesto storico

Le tavolette egee in lineare B di Pylos risalenti alla tarda età del bronzo dimostrano la diffusione, in quel periodo storico, di bande di guerrieri mercenari e le migrazioni di popolazioni (alcuni autori si sono chiesti quali fossero i motivi). Tuttavia la precisa identità di queste "popolazioni del mare" è ancora un enigma per gli studiosi.

Alcuni indizi suggeriscono invece che per gli antichi egizi l'identità e le motivazioni di queste popolazioni non fossero sconosciute. Infatti molte avevano cercato ingaggio presso gli Egiziani o avevano intrattenuto relazioni diplomatiche con essi a partire almeno dalla media età del bronzo. Per esempio alcuni Popoli del Mare, come gli Shardana, furono utilizzati come mercenari dal faraone Ramses II.

I documenti antichi

| |||||||||

| I Popoli del mare (nȝ ḫȝt.w n pȝ ym) in geroglifici |

|---|

L'obelisco di Biblo

La prima menzione di queste genti compare nell'obelisco di Biblo databile dal 2000 al 1700 a.C. dove viene nominato Kwkwn figlio di Rwqq, traslitterato Kukunnis figlio di Lukka[8].

Lettere di Amarna

I Lukka appaiono nuovamente, assieme agli Shardana, molto più tardi nelle lettere di Amarna (forse di Amenofi III o suo figlio Akhenaton) attorno alla metà del XIV secolo a.C. Le lettere ad un certo punto riferiscono di uno Shardana[9], apparentemente un mercenario rinnegato, e in un altro punto di tre Shardana che sono stati uccisi da una guardia egizia[10]. I Dauna sono menzionati in un'altra lettera[11] ma solamente in un passaggio dove viene riferita la morte del loro re. I Lukka sono accusati[12], assieme ai Ciprioti di attaccare gli Egiziani mentre gli stessi Ciprioti smentiscono affermando che i loro villaggi sono stati razziati dai Lukka.

Regno di Ramses II

Nel secondo anno del suo regno, Ramses II sconfisse gli Shardana nel delta del Nilo e catturò alcuni dei pirati. Un'iscrizione di Ramses nella stele di Tani[13][14], dove si menzionano le incursioni degli Shardana e la loro cattura, testimonia dei continui pericoli che questi predoni apportavano alle coste egizie:

«I ribelli Shardana che nessuno ha mai saputo come combattere, arrivarono dal centro del mare navigando arditamente con le loro navi da guerra, nessuno è mai riuscito a resistergli[15]»

Gli Shardana vennero successivamente incorporati nell'esercito egiziano per servire lungo la frontiera con gli Ittiti e vennero quindi coinvolti nella battaglia di Qadesh.

Regno di Merenptah

Il maggiore evento del regno del faraone Merenptah (1213-1203 a.C.) fu la battaglia contro la cosiddetta confederazione "dei Nove Archi" a Perire, nel delta occidentale del Nilo, fra il quinto e sesto anno del suo regno. Il saccheggio compiuto da questa confederazione era stato così grave che la regione era stata "abbandonata come terreno per il pascolo del bestiame, ed era desolata come ai tempi degli antenati".[16]

Il Faraone narra la guerra in quattro iscrizioni: la Grande iscrizione di Karnak, che racconta la battaglia, l'obelisco del Cairo, la stele di Atribis, dove è leggibile una versione riassuntiva dell'iscrizione di Karnak, e una stele trovata a Tebe, la stele di Merenptah, che descrive la pace successiva alla vittoria[17].

Le iscrizioni ci riferiscono che tra la confederazione dei Nove Archi, composta in parte da tribù libiche che avevano il comando dell'operazione, vi erano un certo numero di Popoli del Mare[18] tra cui gli Ekwesh, i Teresh, i Lukka, gli Shardana e gli Shekelesh.

Merenptah afferma che sconfisse gli invasori in appena sei ore, uccidendo 6.000 soldati e facendo 9.000 prigionieri. Sulla Stele di Merenptah viene menzionata un'altra spedizione militare condotta da Merenptah verso la terra di Canaan dove sono citati per la prima volta gli Ysrỉr ossia gli Israeliti.

Lettere di Ugarit

I Popoli del Mare vengono citati in quattro lettere scoperte a Ugarit, città distrutta attorno a 1180 a.C. durante il regno di Ammurapi (1191-1182 a.C.). Le lettere risalgono alla prima metà del XII secolo a.C.

La lettera RS 34. 129 è stata scoperta nella zona meridionale della città; venne inviata dal re ittita Suppiluliuma II al prefetto della città; questa lettera ingiunge la restituzione di tale Ibnadushu che era stata rapita dagli Shikala (probabilmente i Shekelesh "che vivevano sulle navi"); il significato della lettera è controverso, ma sembra che si tratti di un qualcosa collegato all'attività di intelligence del grande impero anatolico.

Altre tre lettere (la RS L1, RS 20. 238 e la RS 20.18) afferiscono a una corrispondenza tra il re di Ugarit Hammurabi e quello di Cipro Eshuwara; dalla lettura si deduce che il re di Ugarit avverte i ciprioti dell'avvistamento in mare di venti imbarcazioni nemiche di cui si chiede la localizzazione.

Nessuno dei due paesi fu in grado di contenere le devastazioni attuate dai Popoli del Mare, come dimostrato da un'altra lettera scoperta dagli archeologi (RS 18. 147):

«Al tempo di mio padre furono avvistate le prime navi dei nemici: ogni città fu bruciata e malvagità furono condotte in tutto il mio paese. Non sa forse mio padre che tutte le mie truppe e i miei carri si trovano nella terra di Hatti e che tutte le mie navi si trovano nella terra dei Lukka? Così il paese è abbandonato a sé. Mio padre possa sapere che sette navi nemiche sono giunte sin qui che hanno inflitto gravi danni.[19]»

In un'ulteriore lettera Ammurapi chiede soccorso al viceré di Carchemish, sopravvissuto alle invasioni dei Popoli del Mare, e quest'ultimo non poté fare altro che limitarsi a rispondergli con dei consigli:

«Le navi del nemico sono state viste in mare! È bene rimanere ben saldi. Nello specifico, dove si trovano le truppe e i carri? Non sono forse essi dislocati nelle vicinanze della città? Sono invece forse alle spalle del nemico per circondarlo? Circonda la città con dei bastioni e fai entrare in città le truppe e i carri incoraggiandoli ad attendere il nemico con grande risolutezza.[20]»

Regno di Ramses III

Ramses III, il secondo re della Ventesima Dinastia, che regnò per più della metà del XII secolo a.C., si trovò a contrastare un'altra ondata di invasioni da parte dei Popoli del Mare (la più documentata) nel suo ottavo anno di regno. Il faraone narra questa vicenda in un lunghe iscrizione nel tempio di Medinet Habu:

«Le nazioni straniere (Popoli del Mare) hanno messo a punto una cospirazione presso le loro isole. Improvvisamente essi hanno abbandonato le loro terre e si sono gettate nella mischia. Nessuno poteva resistere alle loro armi: da Hatti, a Qode, a Cherchemish, ad Arzawa e Alashiya, tutte furono distrutte allo stesso tempo. Un campo militare fu da loro insediato in Amurru; qui essi fecero strage della gente del posto e la terra fu lasciata in uno stato di desolazione come se non fosse mai stata abitata. Quindi essi si diressero verso l'Egitto dove era stato innescato il focolaio della rivolta. La loro confederazione era composta dai Pelaset, dagli Tjeker, dagli Shekelesh, dai Denyen e dagli Weshesh. Essi misero le proprie mani sulla terra che si stendeva, mentre i loro cuori confidavano che il piano sarebbe andato in porto»[21]»

Conseguenze: "Nessuna terra può resistere alle loro armi"

Il fatto che varie civiltà tra cui la civiltà Ittita, Micenea e il regno dei Mitanni scomparvero contemporaneamente attorno al 1175 a.C. ha fatto teorizzare agli studiosi, che ciò fu causato dalle invasioni dai Popoli del Mare. I resoconti di Ramses sulle razzie dei Popoli del Mare nel mediterraneo orientale sono confermati dalla distruzione di Hatti, Ugarit, Ashkelon e Hazor.

È da notare che queste invasioni non erano soltanto delle operazioni militari ma erano accompagnate da grandi movimenti di popolazioni per terra e mare, alla continua ricerca di nuove terre in cui insediarsi.

Teorie sull'origine dei "Popoli del mare"

Shardana - Sherden

Gli Shardana sono citati per la prima volta dalle fonti egizie nelle lettere di Amarna (1350 a.C. circa) durante il regno di Akhenaton. Compaiono poi durante il regno di Ramses II, Merenptah e Ramses III con i quali ingaggiarono numerose battaglie navali. 520 Shardana fecero parte della guardia reale del faraone Ramses II durante la battaglia di Qadeš e, sempre in qualità di mercenari, furono stanziati in colonie in Medio e Alto Egitto fino alla fine dell'età ramesside come testimoniato da vari documenti amministrativi databili al regno di Ramses V e di Ramses XI.

Nella raffigurazione utilizzano lunghe spade triangolari, pugnali, lance e uno scudo tondo. Il gonnellino è corto, sono dotati di corazza e di un elmo provvisto di corna. Le generiche similitudini fra il corredo bellico dei guerrieri Shardana e quello dei nuragici della Sardegna, nonché l'assonanza del nome Shardana con quello di Sardi-Sardegna, hanno fatto ipotizzare, ad alcuni, che gli Shardana fossero una popolazione proveniente dalla Sardegna[22] o che si fosse insediata nell'isola in seguito alla tentata invasione dell'Egitto.

Šekeleš

| |

Un tempo anche scritto Sakalasa[23] o, più correttamente, Shakalasha (Shklsh). Sono stati associati ai Siculi, popolazione indoeuropea che si stanziò nella tarda età del bronzo in Sicilia orientale scacciando verso occidente i Sicani. Un'origine egeo-anatolica è comunque più probabile[24].

Peleset

Sono identificabili con la popolazione dei Filistei, documentata anche nella Bibbia, secondo cui provenivano da Kaftor, forse identificabile con Creta. I Filistei si insediarono sul finire dell'età del bronzo in Palestina dove costituirono varie città-stato; i ritrovamenti archeologici farebbero ipotizzare un'origine egea di questa popolazione, probabilmente micenea.

Alcune recenti scoperte hanno permesso di stabilire una loro presenza in Sardegna in concomitanza (o in un periodo antecedente) ai Fenici[25].

Zeker o Tjeker

Menzionati anche dai documenti ittiti sembrano costituire insieme ai Peleset un gruppo omogeneo, distinti solo in quanto dediti alle attività marinare. Sono stati anche messi in relazione con i Teucri.

Libu

I Libu, popolo identificato con nome Libici, si insediarono sotto la Cirenaica. Nelle rappresentazioni Egizie i "Libu/i" , vengono rappresentati con caratteristiche somatiche "europee" , carnagione rosea, occhi chiari e barba biondiccia (forse di derivazione Mechta-Afalou).[26]

Lukka

Dovevano occupare la costa meridionale dell'Anatolia e l'isola di Cipro ed erano considerati nei documenti ittiti un vero e proprio stato con dominio sul mare. Successivamente si stanziarono forse nella regione anatolica della Licia. Con i Licii stessi vengono identificati, e si tratterebbe allora di una popolazione greco-indoeuropea. Il nome di tale popolazione viene fatto derivare dalla radice indoeuropea *leuk- *luk- ("luce")

Eqweš o Akawaša

Forse identificabili con gli Ahhiyawa degli archivi ittiti di Ḫattuša e Ugarit, ossia probabilmente gli "Achei", micenei di stirpe greca, che dovevano essersi già stabiliti sulla costa occidentale dell'Anatolia: la Millawanda dei testi ittiti potrebbe essere identificata con Mileto, mentre Wiluša indicherebbe forse Ilio, Troia.

Un ostacolo a questa identificazione tra Eqweš e Ahhiyawa, o Achei, consiste tuttavia nel fatto che i primi sembra praticassero la circoncisione e che quest'uso è piuttosto insolito tra le popolazioni indoeuropee, di cui gli Achei fanno parte.

Tereš o Turša

Popolo di stirpe probabilmente non indoeuropea oppure egeo-ellenica, stanziato nella parte settentrionale dell'Anatolia, viene collegato da alcuni studiosi ai Tirsenoi o "Tirreni", ossia agli antenati degli Etruschi. Questa identificazione sembra avvalorare il racconto di Erodoto circa l'origine anatolica di questo popolo, ma soprattutto la mitica parentela degli Etruschi con i Troiani cantata da Virgilio nell’Eneide. Rapporti dei Tirreni o Etruschi col mondo Mediterraneo orientale dell'isola di Lemno (che si trova a poche miglia dinanzi a Troia) sembrerebbero esistere in seguito al ritrovamento della cosiddetta Stele di Lemno, un'iscrizione rinvenuta nel 1885, in cui è attestata la Lingua lemnia un dialetto simile all'etrusco. Tale stele è comunque al vaglio degli studiosi in quanto sembrerebbe ascrivibile al VI secolo a.C. Tuttavia dei Tirreno-Etruschi, nei testi d'epoca Miceneo-Ittita e nei poemi classici Odissea e Iliade, non si trova traccia. In alternativa alcuni studiosi mettono in relazione il loro nome con l'ebraico Taršiš e con l'iberico Tartessos.

Danuna o Denyen

Di provenienza anatolica, è stata proposta una loro identificazione con i Dauni e i Danai, altro nome dei Micenei di stirpe greca.

Wešeš

Forse in relazione con la città di Wiluša, che a sua volta è forse identificabile con Troia.

Critiche alla teoria dei popoli del mare

L'egittologa Alessandra Nibbi sostenne a partire dal 1972[27] che l'identificazione dei popoli chiamati Popoli del Mare derivasse da una non corretta lettura delle fonti egizie, in particolare della grande iscrizione di Karnak.

Note

- ^ (EN) Syria: Early history, su Encylopedia Britannica. URL consultato l'8 settembre 2012.

- ^ (EN) Sea Peoples, su Encylopedia Britannica. URL consultato l'8 settembre 2012.

- ^ Una comoda tabella riguardante i Popoli del Mare, riportante il testo geroglifico, la traslitterazione e la traduzione in inglese, è riportata nella dissertazione di Woudhuizen, 2006, che la sviluppò a partire dai lavori di Kitchen ivi citati.

- ^ Riga 52. L'iscrizione è mostrata in: Manassa, pag. 55, tavola 12.

- ^ Come osservato da Gardiner, vol.1, pag. 196, altri testi presentano

ḫ3sty.w "genti straniere"; entrambi i termini possono ugualmente riferirsi al concetto di "stranieri". Zangger (si veda il collegamento esterno sotto indicato) esprime un punto di vista condiviso quando afferma che "Sea Peoples" (Popoli del Mare) non traduce questo termine e altre espressioni, ma è un'innovazione accademica. La dissertazione di Woudhuizen e l'articolo di Morris identificano in Gaston Maspero colui che per primo utilizzò nel 1881 il termine "peuples de la mer".

- ^ Gardiner, vol. 1, pag. 196.

- ^ Manassa, pag. 55.

- ^ (EN) T.R. Bryce, The Lukka Problem - And a Possible Solution, in Journal of Near Eastern Studies, vol. 33, n. 4, ottobre 1974, pp. 395-404. The first page is displayable at jstor.org. The inscription is mentioned as well in the Woudhuizen dissertation, pag. 31.

- ^ Moran, Letter EA 81.

- ^ Letters EA 122, 123, which are duplicates. See the paper on this topic published by Megaera Lorenz at the Penn State site: (EN) Megaera Lorenz, The Amarna Letters, su courses.psu.edu, The Pennsylvania State University. URL consultato il 23 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 19 giugno 2002). Moran, Letters EA 122, 123.

- ^ Moran, EA 151.

- ^ Moran, EA 38.

- ^ Questo e altri documenti sono citati nell'articolo The Shardana di Megaera Lorenz sul sito della Penn State: (EN) Megaera Lorenz, The Shardana, su libraries.psu.edu, The Pennsylvania State University. URL consultato il 23 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 13 marzo 2008).

- ^ Questa è una versione anteriore del suo articolo, in cui riporta una citazione tratta da Kitchen che non si trova nel sito sotto indicato nella sezione Collegamenti Esterni. Il Volume III, Articolo 491, pag. 210 di Breasted (disponibile su Google Books) fornisce una traduzione alquanto diversa del passaggio. Sfortunatamente, ampie parti del testo sono mancanti e devono essere restaurate, ma entrambe le versioni concordano riguardo agli Sherden e alle navi da guerra.

- ^ Kenneth Kitchen, Pharaoh Triumphant: The Life and Times of Ramesses II, King of Egypt, Aris & Phillips, 1982, pagg. 40-41.

- ^ La Grande iscrizione di Karnak.

- ^ Tutte e 4 le iscrizioni sono riportate in: Breasted, V. 3, Reign of Meneptah, pagg. 238 sgg., Articoli 569 sgg. (disponibile in Google Books). Per la Grande iscrizione di Karnak si veda anche Manassa.

- ^ J.H. Breasted, p. 243, in cui si citano le righe 13-15 dell'iscrizione.

- ^ Jean Nougaryol et al. (1968) Ugaritica V: 87-90 no. 24.

- ^ RSL I = Nougayril et al., (1968) 86-86, no. 23.

- ^ (EN) Medinet Habu inscription of Ramesses III's 8th year, lines 16-17, in Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament, traduzione di John A. Wilson, 3ª ed., Princeton, 1969, p. 262.

- ^ intervista all'archeologo Giovanni Ugas, su sardiniapoint.it. URL consultato l'8 gennaio 2017.

- ^ Giacomo Devoto.

- ^ Shekelesh, in Dizionario di storia, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2011. URL consultato l'8 gennaio 2017.

- ^ Antikitera.net, Scoperta un'anfora dei Filistei con iscrizione in Sardegna, su scienzaoggi.net. URL consultato il 23 gennaio 2016 (archiviato il 23 gennaio 2016).

- ^ R. Biasutti, Razze e Popoli della Terra, I vol., Torino, UTET, p. 7, foto 4, dicitura foto: stranieri della Libia, SBN IT\ICCU\MIL\0324967.

- ^ Anno della pubblicazione del suo: The Sea Peoples: A Re-examination of the Egyptian Sources, The Church Army Press & Supplies, Oxford, 1972.

Bibliografia

- Gran parte di questi nomi (e la relativa spiegazione data in questa pagina) si trovano citati nel romanzo Le paludi di Hesperia di Valerio Massimo Manfredi.

- Sugli Shardana in Egitto: Gli Shardana e l'Egitto ramesside, BAR n.1438, Oxford, Archaeopress, 2008 di Giacomo Cavillier.

- Su Qadesh e le fonti che attestano Shardana: La Battaglia di Qadesh, Torino, Tirrenia ed., 2007 di Giacomo Cavillier.

- (EN) Colleen Manassa, The great Karnak inscription of Merneptah: grand strategy in the 13th century BC, collana Yale Egyptological studies, New Haven, Yale egyptological seminar, 2003, ISBN 978-0-9740025-0-7, OCLC 875346936.

- (EN) Alan Henderson Gardiner, Ancient Egyptian onomastica, Londra, Oxford University Press, 1968 [1947], OCLC 464066908.

- (EN) William L. Moran, Amarna Letters Containing References to the Sea Peoples, su courses.psu.edu, The Pennsylvania State University. URL consultato il 23 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 18 febbraio 2006).

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Popoli del mare

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Popoli del mare

Collegamenti esterni

- (EN) Philistine Kin Found in Early Israel, Adam Zertal, BAR 28:03, May/Jun 2002, su cojs.org, Center for Online Judaic Studies, 23 agosto 2008. URL consultato il 23 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 23 agosto 2008).

- Migrazioni dal levante nell'età del bronzo finale, su prehistory.it.

- Sito, su centrochampollion.it, Centro Studi di Egittologia "J. F. Champollion". Progetto di ricerca sugli Shardana in Egitto e nel Mediterraneo a cura del Centro Studi Champollion diretto da Giacomo Cavillier.

- The Northern ‘Sea Peoples' Excavation Project, su ahwat.haifa.ac.il.

- Descrizione dei diversi popoli del mare, su geocities.com (archiviato dall'url originale; seconda copia archiviata).

- (EN) Welcome to the Sea Peoples and the Philistines on the Web!, su courses.psu.edu, Department of Classics and Ancient Mediterranean Studies. URL consultato il 23 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 25 marzo 2008).

- Emanuele Banfi, su emanuelebanfi.it.

- Carlo Figari, Shardana, il mistero dei popoli del mare, su csia.unica.it, L'Unione Sarda, 15 marzo 2004. URL consultato il 23 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 4 gennaio 2005).

- Intervista al professor Ugas sull'identità tra genti nuragiche e i Shardana, su sardiniapoint.it.

- Ann E. Killebrew (a cura di), The Philistines and Other “Sea Peoples” in Text and Archaeology, Society of Biblical Lit., 2013.