Pongo pygmaeus

| Orango del Borneo | |

|---|---|

| |

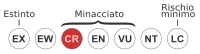

| Stato di conservazione | |

Critico[1] | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Superordine | Euarchontoglires |

| (clade) | Euarchonta |

| Ordine | Primates |

| Sottordine | Haplorrhini |

| Infraordine | Simiiformes |

| Parvordine | Catarrhini |

| Superfamiglia | Hominoidea |

| Famiglia | Hominidae |

| Sottofamiglia | Ponginae |

| Genere | Pongo |

| Specie | P. pygmaeus |

| Nomenclatura binomiale | |

| Pongo pygmaeus Linnaeus, 1760 | |

| Areale | |

| |

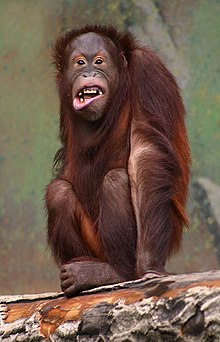

L'orango del Borneo (Pongo pygmaeus Linnaeus, 1760) è una scimmia ominide, endemica del Borneo.

Ha una vita media dai 35 ai 40 anni in natura; in cattività può raggiungere i 60 anni.

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

Un'indagine sugli oranghi selvatici ha rilevato che i maschi pesano in media 75 kg (165 libbre), compresi tra 50 e 100 kg (110-220 libbre) e sono alti 1,2-1,7 m (3,9-5,6 piedi); le femmine pesano in media 38,5 kg (85 libbre), da 30 a 50 kg (66-110 libbre) e sono alte 1-1,2 m (3,3-3,9 piedi).[2][3] Mentre sono in cattività, gli oranghi possono crescere notevolmente in sovrappeso, fino a superare i 165 kg (364 libbre).[4] L'orangutan maschio più pesante conosciuto in cattività era un maschio obeso di nome "Andy", che pesava 204 kg (450 libbre) nel 1959 quando aveva 13 anni [5]. L'apertura delle braccia può anche superare i 2 metri[6]. Raggiunta la maturità sessuale intorno ai 12 anni, i maschi sviluppano guance carnose e larghe con cui impressionano i rivali e le femmine; inoltre i maschi adulti presentano anche una sacca golare che amplifica il loro verso. Hanno il pelo rossastro molto lungo sulle spalle, che forma una specie di mantello impermeabile. I cuccioli alla nascita sono molto piccoli ma riescono subito ad arrampicarsi al pelo della madre. Hanno gambe corte e deboli, le quali non riescono a sostenere a lungo il corpo in posizione eretta. Le mani hanno quattro dita molto lunghe e un pollice opponibile che consente all'orango di salire sugli alberi e di prendere il cibo. Hanno braccia molto lunghe e forti che usano per passare da un albero all'altro. Hanno piedi larghi e piatti con dita lunghissime; l'alluce è opponibile e permette una presa solidissima. Il cranio è molto robusto, dotato di mascelle e denti molto forti, in particolare nei maschi adulti.

Biologia[modifica | modifica wikitesto]

Nonostante sia arboreo, l'orangutan del Borneo viaggia sul terreno più della sua controparte di Sumatra. Ciò potrebbe essere in parte dovuto al fatto che nessun grande predatore terrestre potrebbe minacciare un orangutan nel Borneo. A Sumatra, gli oranghi devono affrontare la predazione della feroce tigre di Sumatra.[7]

Le fronde degli alberi costituiscono anche un valido riparo: ogni notte l'orango le usa per costruirsi un giaciglio sospeso sopra il terreno.

L'orango è un animale capace di relazionarsi molto bene con l'uomo. Riesce ad apprendere dal comportamento dell'uomo ed è in grado di compiere azioni simili a esso (piantare chiodi, tagliare un pezzo di legno con la sega, anche solo osservandolo). Si tratta comunque di animali estremamente potenti fisicamente, avvicinarne uno senza criterio potrebbe rivelarsi molto pericoloso.

Gli oranghi del Borneo sono più solitari dei loro parenti di Sumatra. Due o tre oranghi con territori sovrapposti possono interagire, ma solo per brevi periodi di tempo.[8] Sebbene gli oranghi non siano territoriali, i maschi adulti mostreranno comportamenti minacciosi quando incontrano altri maschi e socializzano con le femmine solo per accoppiarsi[9]. I maschi sono considerati i più solitari degli oranghi. L'orangutan del Borneo ha una durata di vita di 35-45 anni in natura; in cattività può vivere fino a circa 60 anni.[10]

Alimentazione[modifica | modifica wikitesto]

L'orango è un grande mangiatore di frutta. Il 60% della dieta è basato sulla frutta selvatica: litchi, frutti del rambutan, dell'albero del pane, manghi e il suo frutto preferito, il durian. Tuttavia, l'elemento più importante nella dieta dell'orango sono i fichi soprattutto perché nascono in diversi periodi dell'anno.

Spesso si pensa erroneamente che nelle foreste tropicali il cibo, ad esempio frutta e fiori, sia facilmente reperibile. In realtà, questo cibo è distribuito in vari punti della foresta e se ne trova in abbondanza soltanto per vari periodi. Il comportamento e il metabolismo dell'orango si sono adattati a questa situazione. I piccoli apprendono dalla madre a selezionare gli alberi da frutto e sono capaci di ricordare i periodi in cui fruttificano. Quando l'orango trova frutti maturi, ne mangia fino a riempirsi per poi partire in cerca di un'altra fonte di cibo. Spesso capita che debba dividere un albero con i suoi simili o con altre scimmie e uccelli: si tratta di uno dei rari momenti in cui più oranghi si ritrovano nella stessa zona.

In piccola percentuale l'orango mangia anche foglie, cortecce, bacche, noci, germogli, insetti, vermi, lumache, ragni, scorpioni, piccoli vertebrati e uccelli e le loro uova. Tra le specie maggiormente predate i primati di piccola taglia come il Lori lento.

Riproduzione[modifica | modifica wikitesto]

| Maturità sessuale | Per le femmine in genere 7 anni; il maschio tra i 13 e i 15 anni |

| Riproduzione | Per tutto l'anno |

| Periodo di gestazione | Circa 275 giorni |

| Numero cuccioli | 1 |

| Pausa tra le nascite | 3-4 anni, a volte anche di più |

| Vita media | 35-45 anni |

Distribuzione e habitat[modifica | modifica wikitesto]

L'orangutan del Borneo vive nelle foreste di latifoglie umide tropicali e subtropicali nelle pianure del Borneo, così come nelle aree montuose fino a 1 500 metri (4 900 piedi) sul livello del mare.[11] Questa specie vive in tutta la chioma della foresta primaria e secondaria e si sposta a grandi distanze per trovare alberi che portano frutti.

Si trova nei due Stati malesi di Sabah e Sarawak e in quattro delle cinque province indonesiane del Kalimantan. A causa della distruzione dell'habitat, la distribuzione delle specie è ora molto irregolare in tutta l'isola, la specie è diventata rara nel Sud-est dell'isola, così come nella foresta tra il fiume Rajang nel Sarawak centrale e il fiume Padas nella parte occidentale di Sabah. La sua presenza in Brunei è incerta e non confermata.

Il primo scheletro completo di orangutan scoperto si trovava nella provincia di Hoa Binh in Vietnam e si pensava risalisse al tardo Pleistocene. Differiva dagli oranghi moderni solo per il fatto che il suo corpo era proporzionalmente più piccolo rispetto alla sua testa. Questo fossile e altri confermano che un tempo gli oranghi abitavano il Sud-est asiatico continentale, anche se attualmente gli oranghi del Borneo si trovano solo in Malesia e Indonesia.[12]

Conservazione[modifica | modifica wikitesto]

Nel 2016 la IUCN Red List ha classificato Pongo pygmaeus come specie a rischio critico di estinzione (Critically Endangered).[1]

La caccia a questo animale è vietata.

L'orangutan del Borneo è più comune di quello di Sumatra, con circa 104 700 individui allo stato selvatico.

Gli oranghi stanno diventando sempre più in pericolo a causa della distruzione dell'habitat e del commercio di carne di animali selvatici, e giovani oranghi vengono catturati per essere venduti come animali domestici, di solito comportando l'uccisione delle loro madri.[13]

La distribuzione delle specie è ora molto irregolare in tutto il Borneo; è apparentemente assente o raro nel Sud-est dell'isola, così come nella foresta tra il fiume Rajang nel Sarawak centrale e il fiume Padas nel Sabah occidentale (compreso il Sultanato del Brunei). Nel Parco Nazionale di Sabangau si trova una popolazione di circa 6 900 individui, ma questo ambiente è a rischio[14].

Il cambiamento climatico è un'altra minaccia per la conservazione degli oranghi del Borneo. Gli effetti che l'attività umana ha avuto sulle piogge indonesiane hanno reso il cibo meno abbondante e quindi gli oranghi del Borneo hanno meno probabilità di ricevere nutrienti completi in modo che possano essere sufficientemente sani per riprodursi.

Un sondaggio del novembre 2011, basato su interviste con 6 983 intervistati in 687 villaggi in tutto il Kalimantan nel periodo 2008-2009, ha fornito tassi stimati di uccisione di oranghi compresi tra 750 e 1 800 nell'anno precedente all'aprile 2008. Questi tassi di uccisione erano più alti rispetto al passato pensato e confermano che la continua esistenza dell'orangutan nel Kalimantan è seriamente minacciata. L'indagine non ha quantificato l'ulteriore minaccia per la specie dovuta alla perdita di habitat dovuta alla deforestazione e all'espansione delle piantagioni di olio di palma. Il sondaggio ha rilevato che il 73% degli intervistati sapeva che gli oranghi erano protetti dalla legge indonesiana[15].

Nel Borneo esiste un centro per la tutela di questi animali. La mascotte di questo centro, già dalla fine degli anni 1970 è un orango femmina. Le sono stati insegnati più di trenta segni dell'alfabeto per le persone non udenti e in tal modo riesce a interloquire con gli esseri umani.

In questo centro arrivano molti piccoli d'orango, spesso orfani, perché le loro madri vengono uccise per impossessarsi dei piccoli. Le donne-collaboratrici di questo centro fungono da madre a questi cuccioli. Controllando la dentatura ed esaminando pelo e sangue (DNA), i veterinari riescono a risalire all'età dell'animale. Gli oranghi rimangono 7/8 anni con la madre e spesso, se le madri hanno altri cuccioli e li allattano, diventano gelosi. Dopo essere stati curati e cresciuti, gli oranghi sono liberati in un parco naturale. Sotto la pelle, viene inserito un microchip, in modo da poter riconoscere ogni individuo.

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b (EN) Ancrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A.J., Meijaard, E., Wich , S.A. & Husson, S. 2016, Pongo pygmaeus, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020. URL consultato il 12 luglio 2016.

- ^ Wood, G., The Guinness Book of Animal Facts and Feats, New York, Sterling Pub. Co., 1977, ISBN 978-0-85112-235-9.

- ^ D. Ciszek e M.K. Schommer, ADW: Pongo pygmaeus: Information, su animaldiversity.ummz.umich.edu, Animal Diversity Web, 28 giugno 2009. URL consultato il 3 luglio 2009.

- ^ Giza Zoo > Bornean Orangutan إنسان الغابة, su gizazoo-eg.com. URL consultato il 21 agosto 2012.

- ^ Wood, Gerald, The Guinness Book of Animal Facts and Feats, 1983, ISBN 978-0-85112-235-9.

- ^ Orango, su animalinelmondo.com.

- ^ Cawthon Lang, K.A., Primate Factsheets: Orangutan (Pongo) Taxonomy, Morphology, & Ecology, su pin.primate.wisc.edu, Primate Info Net, 2005. URL consultato il 23 luglio 2011.

- ^ Cawthon Lang, K.A., Primate Factsheets: Orangutan (Pongo) Behavior, su pin.primate.wisc.edu, Primate Info Net, 2005. URL consultato il 2 marzo 2011.

- ^ Orangutan, su seaworld.org, Sea World, Busch Gardens, & Discovery Cove. URL consultato il 17 marzo 2012 (archiviato dall'url originale l'11 aprile 2012).

- ^ Primates: Orangutans, su nationalzoo.si.edu, Smithsonian National Zoological Park. URL consultato il 27 gennaio 2011 (archiviato dall'url originale il 14 aprile 2011).

- ^ Orangutans, su wwf.panda.org, WWF. URL consultato il 17 marzo 2012.

- ^ A. M. Bacon e V. The Long, The first discovery of a complete skeleton of a fossil orang-utan in a cave of the Hoa Binh Province, Vietnam, in Journal of Human Evolution, vol. 41, n. 3, settembre 2001, pp. 227–241, DOI:10.1006/jhev.2001.0496, ISSN 0047-2484, PMID 11535001.

- ^ Cawthon Lang, K.A., Primate Factsheets: Orangutan (Pongo) Conservation, su pin.primate.wisc.edu, Primate Info Net, 2005. URL consultato il 2 marzo 2011.

- ^ S. M. Cheyne, C. J. H. Thompson, A. C. Phillips, R. M. C. Hill e S. H. Limin, Density and population estimate of gibbons (Hylobates albibarbis) in the Sabangau catchment, Central Kalimantan, Indonesia (PDF), in Primates, vol. 49, n. 1, 2007, pp. 50–56, DOI:10.1007/s10329-007-0063-0, PMID 17899314 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2009).

- ^ Erik Meijaard, Buchori, Damayanti, Hadiprakarsa, Yokyok, Utami-Atmoko, Sri Suci, Nurcahyo, Anton, Tjiu, Albertus, Prasetyo, Didik, Nardiyono, Christie, Lenny, Ancrenaz, Marc, Abadi, Firman, Antoni, I Nyoman Gede, Armayadi, Dedy, Dinato, Adi, Ella, Gumelar, Pajar, Indrawan, Tito P., Kussaritano, Munajat, Cecep, Priyono, C. Wawan Puji, Purwanto, Yadi, Puspitasari, Dewi, Putra, M. Syukur Wahyu, Rahmat, Abdi, Ramadani, Harri, Sammy, Jim, Siswanto, Dedi, Syamsuri, Muhammad, Andayani, Noviar, Wu, Huanhuan, Wells, Jessie Anne, Mengersen, Kerrie e Turvey, Samuel T., Quantifying Killing of Orangutans and Human-Orangutan Conflict in Kalimantan, Indonesia, in Samuel T Turvey (a cura di), PLOS ONE, vol. 6, n. 11, 11 novembre 2011, pp. e27491, Bibcode:2011PLoSO...627491M, DOI:10.1371/journal.pone.0027491, PMC 3214049, PMID 22096582.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- (EN) Colin Groves, Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference, a cura di D.E. Wilson e D.M. Reeder, 3ª ed., Johns Hopkins University Press, 2005, ISBN 0-8018-8221-4.

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull'orango del Borneo

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sull'orango del Borneo Wikispecies contiene informazioni sull'orango del Borneo

Wikispecies contiene informazioni sull'orango del Borneo

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- (EN) Bornean orangutan, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Pongo pygmaeus, su Fossilworks.org.