Kyburg (dinastia)

| Kyburg | |

|---|---|

| |

| Casata di derivazione | Conti di Dillingen |

| Fondatore | Gotfrido (leggendario) |

| Data di fondazione | XI secolo |

| Data di estinzione | seconda metà del XIII secolo |

| Rami cadetti | Neu-Kyburg |

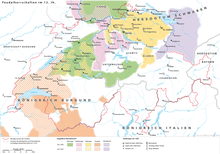

I conti di Kyburg (conosciuti anche come Kiburg) erano una stirpe nobile che apparteneva alla nobiltà imperiale e i cui centri di potere si trovavano nell'attuale Svizzera settentrionale e orientale. I Kyburg erano una linea collaterale più antica dei conti di Dillingen, che prendevano il nome dal castello di Kyburg nell'odierno Canton Zurigo. Dopo l'estinzione della linea maschile dei Kyburg nel 1263, il ramo asburgico della famiglia dei Kyburg-Burgdorf o Neu-Kyburg sorse attraverso la successione femminile. Gotfrido è considerato il capostipite dei Kyburg[1].

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Nell'XI secolo, i conti di Dillingen in Baviera acquisirono dei possedimenti nell'attuale Svizzera orientale. Grazie al matrimonio di Hartmann I di Dillingen († 1121) con l'ereditiera Adelaide di Winterthur-Kyburg, acquisirono ampi possedimenti e rivendicazioni territoriali in Turgovia, tra cui il castello di Kyburg. Le origini di Adelaide sono oggetto di dibattito storiografico: poteva essere un'erede dei conti di Grüningen-Winterthur o una linea collaterale di Winterthur dei conti di Nellenburg, o ancora poteva essere stata la figlia Adalberto II della stirpe degli Udalrichingi, l'ultimo conte di Winterthur, caduto insieme al fratello, l'alfiere imperiale Guarniero/Werner II di Winterthur, nella battaglia di Civitate contro i Normanni.

I nipoti di Hartmann di Dillingen si divisero i loro possedimenti. Hartmann III di Dillingen assunse i possedimenti in Svizzera come Hartmann I di Kyburg. I Kyburg erano alleati dei duchi di Svevia della stirpe Hohenstaufen. Il legame fu probabilmente rafforzato dal matrimonio di Hartmann con Richenza di Baden-Lenzburg a metà del XII secolo. Dopo l'estinzione dei conti di Lenzburg nel 1172/1173, i Kyburg ereditarono parte dei vasti possedimenti dei Lenzburg nell'attuale Svizzera e nella Germania meridionale insieme alle stirpi degli Hohenstaufen e degli Zähringen. L'entità dell'eredità è incerta ed era probabilmente contestata all'epoca. È certo, tuttavia, che i Kyburg entrarono in possesso degli allodi dei Lenzburg a Gaster, sul lago di Walen e nei dintorni di Baden. In seguito, anche i baliaggi delle abbazie di Schänis e Beromünster passarono nelle mani dei Kyburg.

L'estinzione dei duchi di Zähringen nel 1218 fornì ai Kyburg un'altra opportunità per espandere i propri possedimenti, poiché Anna di Zähringen, sorella dell'ultimo Zähringen, Bertoldo V, era la moglie di Ulrico III di Kyburg († 1227). Nelle dispute ereditarie con altre famiglie nobili imparentate con gli Zähringen, Ulrico III poté rivendicare i possedimenti di questa stirpe sulla riva sinistra del Reno, nell'attuale Svizzera. Questi comprendevano possedimenti nell'allora Zürichgau, nel ducato di Svevia, e nell'Argovia nel regno di Borgogna, comprese le città di Friburgo in Üechtland, Thun e Burgdorf. Tuttavia, le pretese di potere dei Kyburg derivanti da questa eredità non poterono essere fatte valere ovunque; ad esempio, persero la città di Zurigo e il baliato sull'abbazia di San Gallo. Intorno alla metà del XIII secolo, i Kyburg si rivoltarono contro la dinastia degli Hohenstaufen e divennero i principali sostenitori della coalizione papale-antistaufica nell'attuale Svizzera. Nella disputa tra il papa e l'impero, Hartmann il Vecchio voltò le spalle all'imperatore Federico II e passò al campo papale. A loro si unirono i Freiherren di Wart, che ora si allinearono strettamente con i Kyburg[2].

Nel XII e XIII secolo, i conti di Kyburg fondarono le città di Winterthur, Frauenfeld, Diessenhofen, Zugo, Baden (1230), Aarau, Lenzburg, Mellingen, Sursee (1250), Weesen (1250), Laupen, Kyburg, Richensee e Huttwil. Nel 1225 fondarono il canonicato di Heiligenberg nella zona di Winterthur, che divenne il loro luogo di sepoltura, e nel 1233 fondarono l'abbazia di Töss. I Kyburg divennero così una delle famiglie nobili più potenti dell'attuale Svizzera, in forte competizione con i Rapperswiler, gli Asburgo e i Savoia, che nello stesso periodo cercavano anch'essi di espandere e consolidare i propri domini. Nell'Urbar di Kyburg (1260 circa), i conti di Kyburg misero per iscritto i loro diritti e le loro rivendicazioni; sebbene si siano conservati solo frammenti di questo documento, si tratta di uno dei primi documenti amministrativi della Svizzera tedesca[3].

Nel 1250/1251, il conte Hartmann IV, che non aveva prole[4], trasferì la parte occidentale dei suoi possedimenti, con la Reuss come confine, al nipote Hartmann V di Kyburg[5]. Con l'appoggio degli Asburgo, egli tentò di imporsi contro la città di Berna e i Savoia dal suo centro di potere a Burgdorf. Dopo la morte di Hartmann V nel 1263 e di Hartmann IV nel 1264, l'unica erede, Anna di Kyburg, era ancora minorenne. Rodolfo I d'Asburgo, la cui madre Edivige di Kyburg era figlia di Ulrico III, assunse la tutela e quindi anche l'amministrazione del dominio. Nel 1273, Rodolfo I riuscì persino ad affermarsi contro le pretese dei Savoia, che vantavano fondate rivendicazioni attraverso la vedova di Hartmann V, Margherita di Savoia, figlia di Tommaso I.

Il matrimonio di Anna con Eberardo I d'Asburgo-Laufenburg, nel 1273, diede origine alla nuova dinastia dei conti di Kyburg-Burgdorf o Neu-Kyburg da una parte del patrimonio di Hartmann IV.

Albero genealogico[modifica | modifica wikitesto]

| Conti di Dilligen | Conti di Lenzburg | Stirpe degli Zähringen | Stirpe degli Asburgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hartmann I di Dillingen † 1121 | Adelaide di Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hartmann II † 1134 | Ulrico † 1127 vescovo di Costanza | Adalberto † 1170 | Richenza di Lenzburg-Baden[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hartmann III prima del 1152 † 1180[8] | Richinza di Lenzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ulrico III di Kyburg prima del 1183 † 1227[9] | Anna di Zähringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ulrico vescovo di Coira (1233-1237) | Alice di Lorena | Guarniero † 1228 nella sesta crociata | Hartman IV 1213-1264[10] | Margherita di Savoia †1273 | Edvige di Kyburg | Alberto IV il Saggio † 1239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anna di Rapperschwyl †1253 | Hartmann V 1218-1263 | Elisabetta di Chalon[11] | Rodolfo d'Asburgo 1218–1291 Re dei Romani 1273-1291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Werner † infante | Anna | Eberardo di Asburgo-Laufenburg 1227-1284 | Re e Imperatori del Sacro Romano Impero della Casa d'Asburgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Conti di Neu-Kyburg o Kyburg-Burgdorf linea estinta 1418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stemma[modifica | modifica wikitesto]

|

|

Raffigurazioni dello stemma su sigilli si sono conservate a partire dal XIII secolo (prima dell'estinzione degli Antichi Kyburg nel 1264)[12]. Una descrizione dell'antico stemma si trova nel Clipearius Teutonicorum di Konrad von Mure (1264 circa): in nero, una barra gialla inclinata che separa due leoni gialli[13].

Nell'armoriale di Zurigo (1340 circa) e in Gerold Edlibach (1490 circa), i leoni d'oro sono raffigurati su sfondo rosso. Questo è lo stemma dei Neu-Kyburg (dopo il 1273). Il blasone dello stemma dei Kyburg recita: In rosso una barra diagonale d'oro, accompagnata da due leoni d'oro che avanzano[14].

Il significato dei leoni risale probabilmente alle due famiglie da cui ebbe origine la contea, ovvero dalla fusione delle due famiglie nobili uguali dei signori di Winterthur (Adelaide, figlia di Adalberto) e della stirpe di Dillingen (Hartmann I di Dillingen).

Lo stemma di Kyburg è servito come base per numerosi stemmi svizzeri moderni, tra cui quelli del Canton Turgovia, del Baliato di Gaster e delle città di Winterthur, Diessenhofen, Andelfingen e Kyburg.

-

Disco dello stemma della contea di Kyburg di Lukas Zeiner(1490 circa)

-

Stemma dei baroni diKnabenau, linea collaterale dei conti di Kyburg (armoriale di Scheibler, XVI secolo)

Appartenenti alla stirpe illustri[modifica | modifica wikitesto]

- Uto di Kyburg abate del monastero di San Biagio nella Foresta Nera

- Ulrico I di Kyburg-Dillingen († 1127), vescovo di Costanza dal 1111 al 1127

- Ulrico di Kyburg († 1237), vescovo di Coira dal 1233/1234 fino alla sua morte

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ Roman W. Brüschweiler, Stammtafel der Häuser Lenzburg, Kiburg und Dillingen S. 108–109; in: Geschichte von Wettingen

- ^ Kaspar Hauser: Die Freiherren von Wart. S. 11.

- ^ Peter Niederhäuser. Zwischen Schwaben und Burgund: Ein neuer Blick auf die Grafen von Kyburg. Heimatspiegel, Dezember 2014. (Beilage zum Zürcher Oberländer / Anzeiger von Uster)

- ^ zu Hartmann IV. siehe (DE) Paul Kläui, Hartmann IV., in Neue Deutsche Biographie, vol. 7, Berlin, Duncker & Humblot, 1966, ISBN 3-428-00188-5, p. 727 (online).

- ^ zu Hartmann V. siehe (DE) Paul Kläui, Hartmann V., in Neue Deutsche Biographie, vol. 7, Berlin, Duncker & Humblot, 1966, ISBN 3-428-00188-5, p. 727 (online).

- ^ Genealogia della linea Kyburg

- ^ Pipitz, Franz Ernst, Die Grafen von Kyburg, Weidmann, 1839.

- ^ a b Template:HDS

- ^ Template:HDS

- ^ Template:HDS

- ^ Pipitz, pg.69

- ^ "Herrgott (Genealogia diplomatica) liefert die Abbildungen einiger Kyburgischen Siegel, die sich an Urkunden von 1240–1262 vorfanden. [...] An einer Urkunde vom Jahre 1220 ist das Siegel Hartmanns von Dillingen erhalten, ein Schild mit Querstreifen und vier Löwen." Franz Ernst Pipitz, Die Grafen von Kyburg (1839), 27–30.

- ^ Kiburg in nigro gilvan tabulam fore ponis, obliquansque duos gilvos secet illa leones Vers 34, ed. Paul Ganz (1899); siehe: Peter Ziegler: Die Gemeindewappen des Kantons Zürich, Antiquarische Gesellschaft in Zürich, Wappenzeichnungen von Walter Käch und Fritz Brunner. Zürich 1977, doi:10.5169/seals-378952#79, S. 67. Die Form mit dem schwarzen Wappenschild wurde 1926 von der Gemeinde Kyburg als Wappen übernommen.

- ^ «So beschreibt es auch der Copist des Kyburgischen Stammbaumes und das Tschudische Wappenbuch. Herrgott: Est autem Kyburgensis clypeus coccineus, quem balteus permeat aureus, utrinque comite leone metalli eiusdem.» [«Der kyburgische Schild ist Scharlach, durchquert von einem goldenen Balken, beidseitig begleitet von Löwen in demselben Metall»] Franz Ernst Pipitz, Die Grafen von Kyburg (1839), S. 28, fn. 1.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Heinz Bühler et al.: Die Grafen von Kyburg. Kyburger-Tagung 1980 in Winterthur. (= Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 8). Basel 1981, ISBN 3-530-49951-X.

- Alfred Häberle: Die Grafen von Kyburg in Dokumenten. Ihre Städte und kirchlichen Stiftungen. Winterthur 1980.

- Karl Keller: Die Städte der Grafen von Kyburg. Materialien zur Stadt des Hochmittelalters. Jubiläumsausstellung 800 Jahre Stadt Winterthur. Winterthur 1980.

- (IT, DE, FR) Kyburg [Kiburg], von, in Dizionario storico della Svizzera.

- Jürg Leuzinger: Die Kiburger und der Oberaargau. Aufstieg, Herrschaft und Niedergang eines Grafenhauses. In: Jahrbuch des Oberaargaus 52 (2009), S. 83–118.

- Martin Lory: Die Münzprägungen der Kyburger. In: Helvetische Münzenzeitung 18 (1983), S. 151–155.

- Werner Meyer: Burgen der Schweiz. (Band 5), Silva Verlag. Zürich 1983.

- Peter Niederhäuser (Hrsg.): Die Grafen von Kyburg: Eine Adelsgeschichte mit Brüchen. (= Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. 82). Chronos, Zürich 2015. ISBN 978-3-0340-1271-3

- Ernst Rieger: Das Urkundenwesen der Grafen von Kiburg und Habsburg. Mit besonderer Betonung der innerschweizerischen, Züricher und thurgauischen Landschaften. Aus dem Nachlass hrsg. von Reinhard Härtel. 2 Bände. (Archiv für Diplomatik 5), Köln 1986, ISBN 3-412-04082-7.

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kyburg (dinastia)

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kyburg (dinastia)

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- (DE) Georg von Wyß, Kiburg, Ulrich II. Graf v., in Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 15, Lipsia, Duncker & Humblot, 1882, p. 709–711.

- Medieval Lands: Swabia, Nobility: Grafen von Kiburg (englisch)