Uomo di Cro-Magnon

L'uomo di Cro-Magnon è un'antica forma di Homo sapiens, ascrivibile a popolazioni umane moderne[1], largamente diffusa nel paleolitico superiore in Europa. È rappresentato da quattro scheletri provenienti dal riparo sottoroccia di Cro-Magnon, rinvenuti nel 1868 presso Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil in Dordogna[1], e da sette scheletri raccolti nelle Grotte dei Balzi Rossi (Liguria), definiti a suo tempo come cromagnonoidi. Questi individui erano abili disegnatori. Dai loro disegni, ritrovati nelle Grotte di Lascaux, si possono osservare le prime forme di estremo realismo.

Antropologia fisica

[modifica | modifica wikitesto]

I resti più antichi, scoperti dal geologo francese Louis Lartet, sono datati intorno al 30000 a.C., di poco posteriori all'Uomo di Combe-Capelle, di cui a volte è considerato una variante.

Antropologicamente si osserva una certa stabilità delle caratteristiche cromagnoidi che sono essenzialmente di tipo «proto-caucasoide»:

- alta statura (media 1,75 m per gli uomini, con punte oltre 1,95 m) con gambe lunghe e braccia corte;

- faccia larga e bassa con cranio lungo dalla fronte all'occipite (dolicocefalia e cameprosopia), spesso denotata come disarmonica;

- orbite basse e rettangolari;

- naso prominente e spesso aquilino;

- grande capacità cranica (1650 cm³).

Genetica

[modifica | modifica wikitesto]Dalle moderne indagini genetiche sembra potersi affermare che i cromagnonoidi entrarono in Europa dall'Asia centrale verso il 30000 a.C., portando il particolare marcatore genetico M170.[2]

Indagini genetiche effettuate su scheletri paleolitici di Cro-Magnon sparsi in Eurasia, rivelano che l'aplogruppo mitocondriale predominante fosse l'U, specialmente nelle sue cladi U2, U5 e U8.[3][4][5][6][7]

Nella grotta di Fumane in Veneto, un individuo appartenente alla cultura aurignaziana è risultato positivo all'aplogruppo mtDNA R[8], così come l'uomo rinvenuto a Ust'-Išim nella Siberia occidentale[9]. Uno scheletro appartenente alla cultura maddaleniana e rinvenuto nella grotta di La Pasiega, in Cantabria, risulta portare l'Aplogruppo mtDNA H[7]. L'aplogruppo mitocondriale estratto dalla mandibola di Oase I, rinvenuta a Peștera cu Oase in Romania, è stato identificato come N.[10]

La sequenza del DNA mitocondriale eseguita nel 2003 da un team italo-spagnolo diretto da David Caramelli, su due fossili di Cro-Magnon identificati come Pelosi 1 e 2, risalenti rispettivamente a 23 e 24000 anni fa, ha identificato il DNA mitocondriale come aplogruppo N.[11] Questo aplogruppo si ritrova nelle moderne popolazioni del Medio Oriente, Nord Africa e Asia centrale, mentre gli aplogruppi derivati si trovano anche in popolazioni eurasiatiche, polinesiane e tra i nativi americani.[12]

Secondo Bryan Sykes professore di genetica umana presso l'università di Oxford, nel suo libro pubblicato nel 2001 "The Seven Daughters of Eve"[13], l'uomo di Cro-Magnon si sarebbe accoppiato con sette tipi di donne successivamente, che in base al loro DNA mitocondriale vengono nominate: Ursula (aplogruppo U) trovata in Siberia, Xenia (aplogruppo X), Tara (T) e Helena (H) trovate in Europa nel paleolitico, e poi Katrine (K) e Velda(V) evolutesi nel mesolito e infine Jasmine (J) venuta dal levante nel neolitico, per dare origine ai principali aplogruppi mitocondriali diffusi nelle popolazioni europee moderne.

Per quanto riguarda gli aplogruppi del cromosoma Y, si hanno a disposizione meno dati visto che solo gli individui di sesso maschile ne possiedono uno e inoltre si degrada più facilmente nel tempo rispetto all'mtDNA. L'Uomo di Ust'-Išim in Siberia portava l'aplogruppo Y-DNA K, risultando negativo a tutti i polimorfismi a singolo nucleotide che contraddistinguono i suoi aplogruppi derivati, da L a T, oggi maggiormente diffusi.[9] Sempre in Siberia, è stato rinvenuto uno scheletro di un bambino di 3-4 anni appartenente alla Cultura di Mal'ta-Buret', il cui aplogruppo Y-DNA è risultato essere l'R*, antenato dei moderni R1 (da cui R1a e R1b, gli aplogruppi più diffusi in Europa) e R2.[4] Lo scheletro rinvenuto a Kostenki, nella Russia europea, portava l'aplogruppo Y-DNA C1[3]. La mandibola di Oase 1 ritrovata in Romania risultò invece appartenere all'aplogruppo F, antenato degli aplogruppi Y-DNA che rappresentano il 90% della popolazione mondiale.[10]

Analisi genetiche effettuate sugli scheletri dei cromagnoidi cacciatori-raccoglitori mesolitici della cava di Loschbour in Lussemburgo e Motala in Svezia hanno rivelato che gli uomini di Cro-Magnon hanno contribuito anche al genoma autosomico degli odierni Europei, assieme agli agricoltori neolitici e un terzo ceppo ancestrale correlato ai Siberiani paleolitici. Attualmente, le popolazioni europee che hanno più DNA autosomico correlato ai cacciatori-raccoglitori europei (Cro-Magnon) sono gli abitanti dei Paesi baltici.[14]

Vita dei Cro-Magnon

[modifica | modifica wikitesto]

I Cro-Magnon avevano una dieta di carne, grano, carote, cipolle, rape ed altri alimenti; nel complesso, una dieta molto bilanciata.

Tra gli artefatti Cro-Magnon giunti fino a noi vi sono capanne, pitture murali, incisioni; sembra inoltre che fossero in grado di intrecciare vesti. Le capanne erano costruite in roccia, argilla, ossa, rami e pelo di animali.

I Cro-Magnon utilizzavano manganese e ossido di ferro per le loro pitture rupestri, e potrebbero aver creato, circa 15000 anni fa, il primo calendario.[15]

I Cro-Magnon devono essere entrati in contatto con gli uomini di Neanderthal e sono spesso indicati come la causa dell'estinzione di questi ultimi; in realtà, sembra che umani moderni dal punto di vista morfologico abbiano convissuto con i Neanderthal per circa 60000 anni nel Levante,[16] e per più di 10000 anni in Francia.[17][18][19]

Culture preistoriche associate ai cro-magnon

[modifica | modifica wikitesto]Prima della comparsa dell'uomo moderno in Europa esisteva la cultura Musteriana, la caratteristica industria litica prodotta sia dagli uomini di neanderthal sia dai primi uomini moderni, almeno fino a 30000 anni fa. Da 40000 anni fa si sovrappone il Castelperroniano con un'industria litica più diversificata ed evoluta, che potrebbe interpretarsi con la prima comparsa in Europa di una razza umana moderna. L'Aurignaziano è la prima cultura preistorica in cui compare l'arte figurativa, ed è chiaramente originaria in Siria per poi estendersi progressivamente prima ai balcani poi nell'occidente del Mediterraneo e infine penetrare nella Europa centrale, per cui chiaramente è stata portata da popolazioni distinte dai cro-magnon, infatti i reperti antropologici associati nelle cave in Moravia e Romania mostrano una razza umana moderna ma di struttura ancora arcaica[20]. La fase successiva vede il progressivo raffreddamento del clima in Europa, mentre fanno ingresso attraverso la steppa ucraina provenienti dall'Asia centrale i cro-magnon. Con l'estendersi dei ghiacciai in Germania e sulle Alpi si ebbe la separazione della zona dell'Europa occidentale dall'Europa orientale. Mentre in Europa orientale l'industria litica si semplifica all'essenziale durante il Gravettiano tra 30000 e 10000 anni fa, e testimonia la vita nomade dei cacciatori cro-magnon da cui discenderanno le popolazioni indoeuropee moderne. In Europa occidentale, e principalmente in Francia e nella penisola Iberica, si sviluppano le massime industrie del Paleolitico superiore: inizia da 21000 anni fa la cultura Solutreana a cui segue la Magdaleniana tra 18000 fino a 10000 anni fa, che ci ha lasciato le meravigliose pitture rupestri naturalistiche delle grotte.

Uomo di Oberkassel

[modifica | modifica wikitesto]Nella località di Oberkassel, presso Bonn in Germania, sono stati ritrovati nel 1914 due scheletri in una doppia sepoltura, datati al 10000-15000 a.C. e riferibili al Maddaleniano. Si tratta di uno scheletro maschile e di uno femminile assai diversi tra loro. Caratteristico appare specialmente il cranio maschile molto capace (1600 cm³) leggermente dolicocefalo, con faccia fortemente cameprosopa e orbite molto basse, in qualche modo accentuando la disarmonia di Cro-Magnon.

Il cranio della donna è più alto e più stretto e non è evidentemente cromagnonoide, ma ricorda invece il tipo di Brünn. La statura è di 166 cm nell'uomo e 147 cm nella donna.

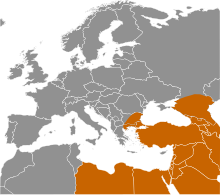

Diffusione geografica e varietà locali

[modifica | modifica wikitesto]

Il massimo della diffusione si ha intorno al 20000 a.C.

Tra le varianti di Cro-Magnon si possono menzionare:

- le popolazioni di Mechta-Afalou in Nord-Africa (Berberi),

- la popolazione maglemosiana (proto-nordici della varietà dalo-falica) in Scandinavia,

- le popolazioni neolitiche delle culture del Dneper-Donets e di Sredny-Stog (forse i protoindoeuropei) nella Russia meridionale,

- i Guanci delle isole Canarie, ormai estinti, probabilmente discendenti dei Berberi,

- i nativi americani Dakota in Nordamerica,[senza fonte]

- l'uomo del Carmelo.

Non è chiaro come i Cro-Magnon abbiano contribuito alla genetica delle popolazioni odierne in Asia, ma è stato rilevato che in Asia i portatori delle culture siberiane di Afanasevo e di Tagar erano essenzialmente cromagnonoidi.

|

|

|

|

Nella cultura di massa

[modifica | modifica wikitesto]- Nel Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda sono presenti ricostruzioni di uomini di Cro-Magnon, intenti a dipingere la parete di una grotta.

- Nel film di fantascienza L'uomo che venne dalla Terra e nel suo sequel The Man from Earth - Holocene, s'ipotizza la possibilità che un uomo di Cro-Magnon sia sopravvissuto per 14000 anni sino ai giorni nostri valutando il punto di vista antropologico, teologico, psicologico, biologico, storico.

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Cro-Magnon, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 31 marzo 2016.

- ^ The genetic legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in extant Europeans: a Y chromosome perspective, su pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

- ^ a b (EN) Qiaomei Fu, Alissa Mittnik e Philip L. F. Johnson, A Revised Timescale for Human Evolution Based on Ancient Mitochondrial Genomes, in Current Biology, vol. 23, n. 7, 4 agosto 2013, pp. 553-559, DOI:10.1016/j.cub.2013.02.044. URL consultato il 27 agosto 2015.

- ^ a b (EN) Maanasa Raghavan, Pontus Skoglund e Kelly E. Graf, Upper Palaeolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans, in Nature, vol. 505, n. 7481, 2 gennaio 2014, pp. 87-91, DOI:10.1038/nature12736. URL consultato il 27 agosto 2015.

- ^ (EN) B. Bramanti, M. G. Thomas e W. Haak, Genetic Discontinuity Between Local Hunter-Gatherers and Central Europe’s First Farmers, in Science, vol. 326, n. 5949, 2 ottobre 2009, pp. 137-140, DOI:10.1126/science.1176869. URL consultato il 27 agosto 2015.

- ^ Polimorfismos de DNA mitocondrial en poblaciones antiguas de la cuenca mediterránea., DOI:10.10803/795. URL consultato il 27 agosto 2015 (archiviato dall'url originale il 1º ottobre 2015).

- ^ a b Montserrat Hervella, Neskuts Izagirre e Santos Alonso, Ancient DNA from Hunter-Gatherer and Farmer Groups from Northern Spain Supports a Random Dispersion Model for the Neolithic Expansion into Europe, in PLoS ONE, vol. 7, n. 4, 25 aprile 2012, pp. e34417, DOI:10.1371/journal.pone.0034417. URL consultato il 27 agosto 2015.

- ^ (EN) S. Benazzi, V. Slon e S. Talamo, The makers of the Protoaurignacian and implications for Neandertal extinction, in Science, vol. 348, n. 6236, 15 maggio 2015, pp. 793-796, DOI:10.1126/science.aaa2773. URL consultato il 27 agosto 2015.

- ^ a b (EN) Qiaomei Fu, Heng Li e Priya Moorjani, Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia, in Nature, vol. 514, n. 7523, 23 ottobre 2014, pp. 445-449, DOI:10.1038/nature13810. URL consultato il 27 agosto 2015.

- ^ a b (EN) Qiaomei Fu, Mateja Hajdinjak e Oana Teodora Moldovan, An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor, in Nature, vol. 524, n. 7564, 13 agosto 2015, pp. 216-219, DOI:10.1038/nature14558. URL consultato il 27 agosto 2015.

- ^ Caramelli, D; Lalueza-Fox, C; Vernesi, C; Lari, M; Casoli, A; Mallegni, F; Chiarelli, B; Dupanloup, I; Bertranpetit, J; Barbujani, G; Bertorelle, G, Evidence for a genetic discontinuity between Neandertals and 24,000-year-old anatomically modern Europeans, in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 100, n. 11, maggio 2003, pp. 6593–7, DOI:10.1073/pnas.1130343100, ISSN 0027-8424, PMC 164492, PMID 12743370.

- ^ Atlas of the Human Journey - The Genographic Project, su www3.nationalgeographic.com. URL consultato l'11 novembre 2011 (archiviato dall'url originale il 13 aprile 2005).

- ^ Bryan Sykes, The Seven Daughters of Eve, 2001.

- ^ (EN) Iosif Lazaridis, Nick Patterson e Alissa Mittnik, Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans, in Nature, vol. 513, n. 7518, 18 settembre 2014, pp. 409-413, DOI:10.1038/nature13673. URL consultato il 28 agosto 2015.

- ^ (EN) Oldest lunar calendar identified

- ^ Ofer Bar-Yosef & Bernard Vandermeersch, Scientific American, April 1993, 94-100

- ^ Mellars, P, A new radiocarbon revolution and the dispersal of modern humans in Eurasia, in Nature, vol. 439, n. 7079, Feb 2006, pp. 931–5, DOI:10.1038/nature04521, ISSN 0028-0836, PMID 16495989.

- ^ Gravina, B; Mellars, P; Ramsey, Cb, Radiocarbon dating of interstratified Neanderthal and early modern human occupations at the Chatelperronian type-site, in Nature, vol. 438, n. 7064, Nov 2005, pp. 51–6, DOI:10.1038/nature04006, ISSN 0028-0836, PMID 16136079.

- ^ Zilhão, J; D'Errico, F; Bordes, Jg; Lenoble, A; Texier, Jp; Rigaud, Jp, Analysis of Aurignacian interstratification at the Chatelperronian-type site and implications for the behavioral modernity of Neandertals, in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 103, n. 33, Aug 2006, pp. 12643–8, DOI:10.1073/pnas.0605128103, ISSN 0027-8424, PMC 1567932, PMID 16894152.

- ^ Espert Recreate the Face of First European, su news.softpedia.com.

- ^ Mathias Currat e Laurent Excoffier, Modern Humans Did Not Admix with Neanderthals during Their Range Expansion into Europe, in PLoS Biol, vol. 2, n. 12, 30 novembre 2004, pp. e421, DOI:10.1371/journal.pbio.0020421. URL consultato il 28 agosto 2015.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Raffaello Parenti, Lezioni di antropologia fisica, a cura di Francesco Mallegni, 2ª ed., Pisa, Libreria Scientifica Pellegrini, 1973, SBN IT\ICCU\SBL\0457712.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su uomo di Cro-Magnon

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su uomo di Cro-Magnon

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Cro-Magnon, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- (EN) Cro-Magnon, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.