Bozza:Museo Mangini Bonomi

| Museo Mangini Bonomi | |

|---|---|

| Ubicazione | |

| Stato | |

| Località | Milano |

| Indirizzo | Via dell'Ambrosiana 20, 20123 Milano |

| Caratteristiche | |

| Tipo | casa museo |

| Istituzione | 1985 |

| Fondatori | Emilio Carlo Mangini |

| Sito web | |

Il Museo Mangini Bonomi fu fondato nel 1985 da Emilio Carlo Mangini (Milano, 1912 - Albenga, 2003) e suo figlio Giuseppe (Milano, 1945 - 1988). Si tratta di un'istituzione culturale privata, situata nel cuore di Milano, all'interno delle antiche mura della casa di proprietà dei fondatori, in via dell’Ambrosiana 20.

Questo museo offre una diversificata collezione di "oggetti e strumenti di vita", che testimoniano la vita quotidiana del passato. Oltre alle collezioni di oggetti d'uso, è possibile esplorare le stanze destinate all'abitazione che esprimono il gusto antiquariale e collezionistico dei fondatori.

La storia

[modifica | modifica wikitesto]

La casa, documentata già nel 1418[1], sorge sull'area immediatamente limitrofa all'antico Foro Romano, sul cui sedime si trova il complesso della Biblioteca Ambrosiana. Il luogo era occupato prevalentemente da tabernae, sostituite nell'altomedioevo da abitazioni e botteghe, da cui i successivi toponimi delle vie: Spadari, Speronari, Armorari[2]. Il piano interrato ha quota mediamente corrispondente alla quota stradale romana o tardoantica, conserva un doppio pozzo di VII-VIII secolo (che, comprendendo materiali precedenti, potrebbe essere il rifacimento di un pozzo romano) e presenta muri laterali e volte di mattoni databili al XV-XVI secolo. Il soprastante edificio è frutto di stratificazioni successive, con facciata tardo-settecentesca e ultimo piano della prima metà dell'Ottocento[3]. Ristrutturato dopo i gravi danni bellici dai precedenti proprietari, fu venduto nel 1978 dal conte Annibale Scotti Casanova ai Mangini, che dapprima lo adattarono alle loro esigenze con lavori limitati, per poi - nei primi anni '90 – sistemarne anche le cantine ad uso espositivo, abbassandone quanto possibile il piano di calpestio, sotto la guida dello stesso Emilio Mangini.

La fondazione

[modifica | modifica wikitesto]Fondata nel 1985 da Emilio Carlo e suo figlio Giuseppe, la Fondazione Emilio Carlo Mangini gestisce il Museo Mangini Bonomi. La principale finalità di questa Fondazione è garantire la duratura conservazione e la fruibilità delle collezioni nel corso degli anni. Il desiderio di rendere accessibili le collezioni agli studiosi e agli appassionati delle discipline artistiche, storiche ed etnologiche emerge chiaramente dall'atto costitutivo: questo impegno si traduce nella promozione degli studi e delle ricerche relative a tali materie contribuendo così a diffondere la conoscenza e a favorire la comprensione delle diverse sfaccettature dell'eredità culturale documentata.

Nel loggiato del piccolo cortile del Museo, una targa posta all'ingresso della casa ospita un messaggio che esprime il profondo desiderio dei fondatori che i ricordi del passato, materializzati attraverso arredi e oggetti di vita appartenenti alla cultura latina, possano diventare un patrimonio prezioso per le generazioni future.

Casa e collezioni

[modifica | modifica wikitesto]La casa si sviluppa su sei piani, ciascuno con una sua specifica funzione e atmosfera. Il piano terreno svolge tuttora la funzione originale di accoglienza e lavoro: comprende, infatti, l’ufficio di amministrazione, la portineria ed accoglie i visitatori con arredi e oggetti di pregio, tra i quali spicca un ritratto bronzeo di Emilio Mangini affisso a parete, al di sopra della targa citata.

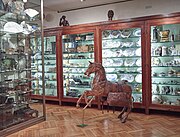

Il primo piano e i sotterranei ospitano il Museo di Oggetti d’uso, variegata raccolta di oggetti d'uso quotidiano, testimonianza di come viveva l'uomo in passato, che si estendono attraverso diverse tematiche ed esplorano vari aspetti, quali la femminilità e la maternità, l'evoluzione delle tendenze maschili nel curare la propria immagine e il proprio \stile di vita, la spiritualità e l'arcano, il lavoro, la medicina e la misurazione del tempo, la musica e la scrittura, lo svago e il tempo libero, la casa, le armi e, infine, la storia attraverso cimeli che portano con sé un significato memoriale, celebrativo e storico-politico, spesso appartenuti a personaggi storici. Tra gli oggetti presenti nella collezione si trovano, per esempio, bauletti, carte da gioco (come un set completo di Tarocchi milanesi di Lattanzio Lamperti[4]), ventagli, armi (si segnala, a titolo esemplificativo, un martello d’arme di metà XVI secolo[5]), lucerne, calamai, bacili da barba, chiavi, elemosinieri, giochi (quali due Pupi siciliani[6] di fine Ottocento), cassette notarili, oggetti di chiesa, lanterne magiche[7], beni archeologici, cofanetti (di rilievo quello in legno e osso della bottega di Baldassarre Degli Embriachi[8]), tariffari di case di tolleranza, abiti e moltissimo altro ancora.

-

Bacile da barbiere con pallina da bocca, 1859-1887

-

Orologi da tasca decorati con simboli della Rivoluzione francese e l'effige di Napoleone

-

Seggetta da parto, sec. XVI

-

Ventola, 1861-1866

La dimora, aperta al pubblico come parte del Museo, si sviluppa a partire dal secondo piano, arredato - come anche il terzo - con mobili perlopiù risalenti al Sei e Settecento; gli ambienti sono arricchiti da una vasta collezione di oggetti di pregio e d’arte, tra cui dipinti, sculture, tappeti, orologi, paraventi, vasi e altri oggetti preziosi (tra questi, un arazzo della Manufacture Royale de Beauvais[9]), tutti selezionati e acquistati personalmente dai fondatori del Museo. Il secondo piano ospita, nello specifico, un salone, un salotto, lo studio e la biblioteca; mentre il terzo piano rappresenta lo spazio della sfera privata, con la sala da pranzo, la cucina, la camera da letto e il bagno padronale. Questi ambienti esibiscono arredi, oggetti di pregio e opere d'arte antica, che riflettono il gusto dei fondatori, ma anche "oggetti di vita" curiosi che svolgono il ruolo di elementi decorativi. Il quarto piano, il cui salotto ospita a parete l’interessante papier peint “Les Combats des Grecs” (1828)[10], fu arredato da Emilio Mangini con mobili ereditati dalla famiglia e opere di Otto e Novecento. A confermarne tale connotazione, Mangini sistemò la piccola camera da letto in una sorta di Cabinet Napoléonien e, dopo la morte del figlio Giuseppe, creò una saletta per ospitarne la raccolta d'arte contemporanea. Il piano è attualmente chiuso al pubblico ma nel corso 2024 se ne prevede l’apertura ai soli specialisti, per ragioni di agibilità. Attualmente è in corso la campagna fotografica di tutti gli oggetti e la catalogazione scientifica di una accurata selezione degli stessi.

-

Primo piano Museo Mangini Bonomi, sala A

-

Dimora, secondo piano, salone

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Relazione del professore Bruno Viviani. Vicende storiche, in Fondazione Emilio Carlo Mangini, Borgaro Torinese 2000, CanaleArte edizioni.

- ^ Relazione del professore Luciano Patetta sull’edificio, sede della Fondazione, in Fondazione Emilio Carlo Mangini, Borgaro Torinese, CanaleArte edizioni, 2000.

- ^ Cfr. la relazione di Luciano Patetta, datata 4 ottobre 1997, agli atti del Museo, e https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00473/

- ^ G. Berti, I Tarocchi milanesi dal XVI al XX secolo, Bologna, OM Edizioni, 2020.

- ^ L.G. Boccia, Museo Poldi Pezzoli - Armeria II, Milano, Electa, 1986.

- ^ B. Majorana, Pupi e attori, ovvero l’opera dei pupi a Catania. Storia e documenti, Roma, Bulzoni Editore, 2008.

- ^ L. Mannoni, The Great Art of Light and Shadow. Archaeology of the Cinema, Exeter, Exeter University Press, 2000.

- ^ M. Tomasi, Monumenti d’avorio: i dossali degli Embriachi e i loro committenti, Parigi, Edizione della Scuola Normale Superiore di Pisa, INHA, 2010.

- ^ J. Vittet e A. Brejon de Lavernée, La Collection de tapisseries de Louis XIV, Dijon, Éditions Faton, 2010.

- ^ Olympia Papa (a cura di), Les Combats des Grecs, catalogo della mostra (Trieste, ottobre 2021), Atene, Ed. Museo Benaki, 2021.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- B. Dürr, T. Weimar, Mailand. Zeit für das Beste, Bruckmann, Deutschland 2015, p. 113.

- Fondazione Emilio Carlo Mangini, CanaleArte edizioni, Borgaro Torinese 2000.

- Fondazione Emilio Carlo Mangini, Tipolitografia G. Canale & C., Torino 1986.

- L. Steffenoni, M.A. Filippi, Psyco Mappe. Due viandanti persi tra arte e delitti milanesi, Adagio, Charleston 2014, pp. 186-188.

- M. Polidoro, Milano insolita e segreta, Jonglez, Venezia 2012, pp. 18-19.

- M.A. Filippi, Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Milano, Palombi editori, Roma 2014, pp. 243-245.

- Milano Fusion 2009. Guida alle più raffinate location internazionali, Lesteia, Milano 2008, p. 184.

- F. Villa, Walking guide Milano. Il meglio della città, National Geographic, Novara 2014, p. 119

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su museomanginibonomi.it.

- Museo Mangini Bonomi, su cultura.gov.it.

- Museo Mangini Bonomi, su musei.regione.lombardia.it.