Alburnus albidus

| Alborella meridionale | |

|---|---|

| |

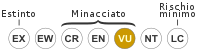

| Stato di conservazione | |

Vulnerabile[1] | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Actinopterygii |

| Ordine | Cypriniformes |

| Famiglia | Cyprinidae |

| Genere | Alburnus |

| Specie | A. albidus |

| Nomenclatura binomiale | |

| Alburnus albidus O. G. Costa, 1838 | |

| Sinonimi | |

|

Alburnus vulturius, Alburnus alburnus albidus | |

| Nomi comuni | |

|

Alborella appenninica, alborella meridionale | |

L'alborella meridionale[2] (Alburnus albidus (O. G. Costa, 1838)[3]), nota anche come alborella appenninica[2] è un pesce osseo d'acqua dolce appartenente alla famiglia Cyprinidae endemico dell'Italia meridionale[1].

Storia della scoperta[modifica | modifica wikitesto]

La specie fu scoperta e descritta da Oronzo Gabriele Costa nei laghi di Monticchio presso Rionero in Vulture e fu battezzata dallo stesso scopritore come Leuciscus vulturius, in omaggio al Vulture. Quando fu osservato, però, che i caratteri del nuovo ciprinide coincidevano con quelli dell genere Alburnus, la specie prese il binomio definitivo di Alburnus albidus[4].

Distribuzione ed habitat[modifica | modifica wikitesto]

L'areale della specie interessa solo alcune regioni peninsulari d'Italia, quali la Basilicata, la Campania, la Calabria settentrionale e Puglia settentrionale. Sul versante adriatico risulta presente dal Trigno al Basento mentre su quello tirrenico è diffusa dal Volturno all'Alento[1][5]. Tradizionalmente le popolazioni più settentrionali della specie vengono segnalate nell'Abruzzo meridionale, tuttavia questo limite non è ben delimitato[2]. Come specie introdotta, sub-popolazioni di albarella appenninica si rinvengono in Campania, nel Cilento, nei fiumi Mingardo e Bussento; in Calabria, nel Lao e nel Savuto. È incerto se, in seguito ad introduzioni, sia presenta anche in altre aree d'Italia[1], anche se sembra appurato che in parte dell'areale nell'Italia meridionale sia stata introdotta[5].

La specie è presente in tutti i corsi d'acqua della Basilicata, quali il Bradano, il Basento, il Cavone, l'Agri, il Sinni sul versante jonico, il Noce sul versante Tirrenico e l'Ofanto sul versante Adriatico. Non è risultata più presente proprio nei laghi del Vulture, in cui è stata descritta per la prima volta la specie[6].

Si trova nel corso medio e basso dei fiumi dalla zona dei Ciprinidi a deposizione litofila a quella dei Ciprinidi a deposizione fitofila[2] sempre in acque a debole corrente[7] nonchè in acque ferme e ricche di vegetazione di laghi naturali e artificiali e stagni[2][5]. Si incontra mediamente ad altitudini maggiori rispetto all'alborella padana[8], fino ad almeno 1000 metri di altitudine[2], talvolta anche in torrenti montani con acque limpide e fresche[5][9].

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

È molto simile all'alborella padana dalla quale principalmente perchè il muso è decisamente più arrotondato, con la mandibola per nulla prominente e la bocca assai meno obliqua mentre nella congenere settentrionale il muso è decisamente all'insù[2][9][10]. La linea che idealmente parte dall'estremità della mandibola attraversa la pupilla in A. albidus mentre in A. arborella, a causa della bocca in posizione nettamente supera, attraversa la parte superiore dell'occhioo[2]. Un carattere di più facile rilevabilità sul campo è il numero di raggi divisi nella pinna anale[2] che sono da 13 a 16 in A. arborella e da 11 a 13 in A. albidus[9].

La colorazione è grigio argentea verdastra sul dorso con una banda longitudinale scura sui fianchi, a volte con riflessi verdi, e ventre bianco[2]. La fascia longitudinale scura non è molto visibile negli esemplari conservati in alcool o formalina mentre è molto ben definita nell'alborella padana[9].

La taglia massima è di 11 centimetri[5], eccezionalmente fino a 13/14 cm[2].

Biologia[modifica | modifica wikitesto]

È una specie la cui biologia è ancora poco nota[7].

Comportamento[modifica | modifica wikitesto]

È un pesce gregario e costituisce branchi anche molto numerosi[2].

Alimentazione[modifica | modifica wikitesto]

Specie onnivora[7], la sua dieta è basata sugli insetti[11]. L'alimentazione varia secondo le stagioni: è composta soprattutto di alghe filamentose in estate, in primavera cattura prevalentemente insetti e piccoli invertebrati acquatici[7] e in inverno csi ciba soprattutto di detrito[8]. Nei laghi del Vulture sembra avere un'alimentazione prevalentemente planctofaga analogamente all'alborella padana nei laghi prealpini[8].

Riproduzione[modifica | modifica wikitesto]

Si riproduce tra marzo e luglio[8] quando la temperatura raggiunge i 15 gradi[9] su substrati ghiaiosi a bassissima profondità[8]. Ogni femmina depone qualche migliaio di uova che sono fecondate da diversi individui maschili[2]. Le uova misurano da 1,3 a 1,5 millimetri[8]. Si sono registrati casi di ibridazione con il cavedano italico[8]. La maturità sessuale è raggiunta a uno/due anni di età[9]. Sembra che si riproduca solo una volta nella vita[9].

Pesca[modifica | modifica wikitesto]

La pesca è simile a quella dell'alborella padana, con canne armete con lenze leggere e piccoli ami innescati con larve di mosca o fiocchi di pane[2]. Il valore economico è nullo[8]. Tuttavia, al pari del congenere padano, è molto apprezzata per fritture[2][8].

Conservazione[modifica | modifica wikitesto]

Sebbene in molti ambienti la specie sia abbondante, A. albidus è sensibile alle introduzioni di specie alloctone, soprattutto la rovella Rutilus rubilio[1]. In alcuni ambienti sembra che l'ibridazione con il cavedano italico possa essere un'ulteriore causa di minaccia[1]. Un ulteriore fattore di minaccia è la distruzione degli habitat a cui appartiene, o un declino della loro qualità, dovuto soprattutto all'imbrigliamento, canalizzazione, e copertura dei corsi d'acqua d'interesse per la specie[1]. Considerando questi fattori, la piccola dimensione dell'areale nativo, la riduzione dell'areale effettivamente occupato e la diminuzione della popolazione globale considerato intorno al 50% in 10 anni la lista rossa IUCN classifica questa specie come "vulnerabile"[1].

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b c d e f g h (EN) Alburnus albidus, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Fortini N., Nuovo atlante dei pesci delle acque interne italiane, Aracne, 2016, ISBN 978-88-548-9494-5.

- ^ (EN) MolluscaBase eds. 2021, Alburnus albidus (Costa, 1838), in WoRMS (World Register of Marine Species). URL consultato il 15 settembre 2022.

- ^ NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM - Monte Vulture (PDF), su download.mase.gov.it. URL consultato il 04/04/2024.

- ^ a b c d e (EN) Alburnus albidus, su FishBase. URL consultato il 05/04/2024.

- ^ Rapporto Ambientale Arpa Basilicata 2017 (PDF), su arpab.it, Tabella 2, pagine 149-153 (archiviato dall'url originale il 22 maggio 2021).

- ^ a b c d Sergio Zerunian, Condannati all'estinzione? Biodiversità, biologia, minacce e strategie di conservazione dei Pesci d'acqua dolce indigeni in Italia, Bologna, Edagricole, 2002.

- ^ a b c d e f g h i Stefano Porcellotti, Pesci d'Italia, Ittiofauna delle acque dolci, Edizioni PLAN, 2005.

- ^ a b c d e f g Kottelat M., Freyhof J., Handbook of European Freshwater Fishes, Cornol (CH), Publications Kottelat, 2007, ISBN 88-7021-299-8.

- ^ Enrico Tortonese, Osteichthyes, Bologna, Calderini, 1975.

- ^ Food items reported for Alburnus albidus, su fishbase.us. URL consultato il 09/04/2024.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Caricato Gaetano, La licenza di Pesca, Erreci edizioni, 2004, pp. 67-70. ISBN 88-901274-1-4

- Stefano Porcellotti, Pesci d'Italia. Ittiofauna delle acque dolci, Edizioni PLAN, 2005, pp. 16-17.

- Sergio Zerunian, Condannati all'estinzione? Biodiversità, biologia, minacce e strategie di conservazione dei Pesci d'acqua dolce indigeni in Italia, Edagricole, 2002 !, pp. 61-62.

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alborella

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alborella