Propithecus verreauxi: differenze tra le versioni

Categoria:Fauna endemica del Madagascar |

Nessun oggetto della modifica |

||

| Riga 43: | Riga 43: | ||

[[Immagine:Sifaka di Verreaux Riserva di Beza Mahafaly.JPG|right|thumb|200px|Sifaka di Verreaux [[Riserva speciale di Bezaha Mahafaly]]<br />[[Betioky]] [[Madagascar]]]] |

[[Immagine:Sifaka di Verreaux Riserva di Beza Mahafaly.JPG|right|thumb|200px|Sifaka di Verreaux [[Riserva speciale di Bezaha Mahafaly]]<br />[[Betioky]] [[Madagascar]]]] |

||

Le femmine, come in molte specie di lemuri, sono socialmente dominanti <ref name=Richard>{{cita pubblicazione|autore=Richard, A., Nicoll M.E.|titolo=Female social dominance and basal metabolism in a Malagasy primate, Propithecus verreauxi |rivista= American Journal of Primatology 1987; 12:309-314}}</ref>; entrambi i sessi migrano, anche se prevalentemente le femmine sono il sesso filopatrico (stanziale), mentre i maschi migrano, intorno alla maturità sessuale, in nuovi gruppi <ref>{{cita pubblicazione|autore=Richard, A., Rakotomanga P. and Schewartz M.|titolo= Demography of Propithecus verreauxi at Beza-Mahafaly, Madagascar: sex ratio, survival and fertility, 1984-1988 |rivista= American Journal of Physical Anthropology 1991; 84:307-322}}</ref>. Le femmine si accoppiano con più partner nell'ambito della medesima stagione riproduttiva (che ha una durata totale di circa due mesi, anche se ogni femmina rimane in estro per pochi giorni)<ref>{{cita pubblicazione|autore=Brockman D.K.|titolo= Reproductive behavior of female Propithecus verreauxi at Beza Mahafaly, Madagascar|rivista= International Journal of Primatology 1999; 20:376-398}}</ref>. Le femmine utilizzano le marcature anogenitali per contrassegnare il territorio, mentre i maschi utilizzano marcature specializzate (anogenitali e con le ghiandole presenti sotto la gola) più per attrarre le femmine che per delimitare il territorio <ref>{{cita pubblicazione|autore=Lewis R.J.|titolo= Sex differences in scent-marking in sifaka: Mating conflict or male services?|rivista= American Journal of Physical Anthropology 2005; 128:389-598 }}</ref> <ref>{{cita pubblicazione|autore=Lewis R.J. and van Schaik C.P.|titolo= Bimorphism in Male Verreaux’s Sifaka in the Kirindy Forest of Madagascar |rivista= International Journal of Primatology 2007; 28:159-182}}</ref><ref>{{cita pubblicazione|autore=Lewis R.J. |titolo=Scent marking in Sifaka : No one function explains it all |rivista= American Journal of Primatology 2006; 68:622-36}}</ref>. |

Le femmine, come in molte specie di lemuri, sono socialmente dominanti <ref name=Richard>{{cita pubblicazione|autore=Richard, A., Nicoll M.E.|titolo=Female social dominance and basal metabolism in a Malagasy primate, Propithecus verreauxi |rivista= American Journal of Primatology 1987; 12:309-314}}</ref>; entrambi i sessi migrano, anche se prevalentemente le femmine sono il sesso filopatrico (stanziale), mentre i maschi migrano, intorno alla maturità sessuale, in nuovi gruppi <ref>{{cita pubblicazione|autore=Richard, A., Rakotomanga P. and Schewartz M.|titolo= Demography of Propithecus verreauxi at Beza-Mahafaly, Madagascar: sex ratio, survival and fertility, 1984-1988 |rivista= American Journal of Physical Anthropology 1991; 84:307-322}}</ref>. Le femmine si accoppiano con più partner nell'ambito della medesima stagione riproduttiva (che ha una durata totale di circa due mesi, anche se ogni femmina rimane in estro per pochi giorni)<ref>{{cita pubblicazione|autore=Brockman D.K.|titolo= Reproductive behavior of female Propithecus verreauxi at Beza Mahafaly, Madagascar|rivista= International Journal of Primatology 1999; 20:376-398}}</ref>. Le femmine utilizzano le marcature anogenitali per contrassegnare il territorio, mentre i maschi utilizzano marcature specializzate (anogenitali e con le ghiandole presenti sotto la gola) più per attrarre le femmine che per delimitare il territorio <ref>{{cita pubblicazione|autore=Lewis R.J.|titolo= Sex differences in scent-marking in sifaka: Mating conflict or male services?|rivista= American Journal of Physical Anthropology 2005; 128:389-598 }}</ref> <ref>{{cita pubblicazione|autore=Lewis R.J. and van Schaik C.P.|titolo= Bimorphism in Male Verreaux’s Sifaka in the Kirindy Forest of Madagascar |rivista= International Journal of Primatology 2007; 28:159-182}}</ref><ref>{{cita pubblicazione|autore=Lewis R.J. |titolo=Scent marking in Sifaka : No one function explains it all |rivista= American Journal of Primatology 2006; 68:622-36}}</ref>. |

||

Durante la stagione degli amori i maschi e le femmine attuano un vero e proprio mercato biologico: i maschi che marcano di più si accoppiano per primi e quelli che "offrono" più grooming alle femmine si accoppiano con maggiore frequenza <ref>{{cita pubblicazione|autore= Norscia I., Antonacci D., Palagi E. |titolo= Mating first, mating more: biological market fluctuation in a wild prosimian|rivista= Plos One, 2009; 4(3): e4679. doi:10.1371/journal.pone.0004679}}</ref>. La gerarchia del sifaka è lineare ed in questa specie è stato evidenziato, per la prima volta in natura su una proscimmia, il meccanismo della riconciliazione come forma di gestione dei conflitti. La riconciliazione non avviene, tuttavia, in contesto di ''feeding'' (cioè quando gli animali mangiano) <ref>{{cita pubblicazione|autore=Palagi E., Antonacci D., Norscia I. |titolo= Peacemaking on treetops: first evidence of reconciliation from a wild prosimian (Propithecus verreauxi)|rivista= Animal Behavior 2008; 76: 737-747 }}</ref>. |

Durante la stagione degli amori i maschi e le femmine attuano un vero e proprio mercato biologico: i maschi che marcano di più si accoppiano per primi e quelli che "offrono" più grooming alle femmine si accoppiano con maggiore frequenza <ref>{{cita pubblicazione|autore= Norscia I., Antonacci D., Palagi E. |titolo= Mating first, mating more: biological market fluctuation in a wild prosimian|rivista= Plos One, 2009; 4(3): e4679. doi:10.1371/journal.pone.0004679}}</ref>. La gerarchia del sifaka è lineare ed in questa specie è stato evidenziato, per la prima volta in natura su una proscimmia, il meccanismo della riconciliazione come forma di gestione dei conflitti. La riconciliazione non avviene, tuttavia, in contesto di ''feeding'' (cioè quando gli animali mangiano) <ref>{{cita pubblicazione|autore=Palagi E., Antonacci D., Norscia I. |url=http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0004679|titolo= Peacemaking on treetops: first evidence of reconciliation from a wild prosimian (Propithecus verreauxi)|rivista= Animal Behavior 2008; 76: 737-747 }}</ref>. Il gioco in questa specie si protrae fino all'età adulta, dove è utilizzato anche per "rompere il ghiaccio" e ridurre la xenofobia tra maschi di gruppi diversi, in particolare nella stagione degli amori <ref>{{cita pubblicazione|autore=Antonacci D., Norscia I., Palagi E.|url=http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013218|titolo= Stranger to Familiar: Wild Strepsirhines Manage Xenophobia by Playing|rivista= PLoS ONE 5(10): e13218. doi:10.1371/journal.pone.0013218}}</ref>. |

||

==Sottospecie== |

==Sottospecie== |

||

Versione delle 16:33, 14 ott 2010

| Sifaka di Verreaux | |

|---|---|

Propithecus verreauxi | |

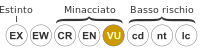

| Stato di conservazione | |

| Classificazione scientifica | |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Superordine | Euarchontoglires |

| (clade) | Euarchonta |

| Ordine | Primates |

| Sottordine | Strepsirrhini |

| Infraordine | Lemuriformes |

| Superfamiglia | Lemuroidea |

| Famiglia | Indriidae |

| Genere | Propithecus |

| Specie | P. verreauxi |

| Nomenclatura binomiale | |

| Propithecus verreauxi A. Grandidier, 1867 | |

Il sifaka di Verreaux (Propithecus verreauxi A. Grandidier, 1867) è un lemure della famiglia degli Indriidae [1].

Descrizione

Il sifaka di Verraux è un lemure di media taglia.

La pelliccia è folta e setosa, di colorazione bianca con strisce scure sui fianchi, la sommità della testa e le estremità degli arti. Come tutti i sifaka ha una lunga coda che utilizza come bilanciere quando salta da un albero all'altro

[2][3]

Biologia

Riserva naturale di Berenty

Gli esemplari di questa specie vivono in piccoli gruppi da 1 a 10 individui a sex ratio (numero di maschi e femmine sul totale) più o meno bilanciata [4]. Sono erbivori la cui dieta è composta prevalentemente da foglie (giovani e adulte) e, nella stagione umida, anche da germogli, frutti e fiori. La dieta della è variabile a seconda dei siti e della vegetazione che li caratterizza: tra le famiglie di piante più mangiate ci sono le Leguminosae (tra cui il Tamarindus indica) e le Didiereaceae [5] [6]. Sono piuttosto tolleranti ai tannini. Possono occasionalmente ingerire terreno (geofagia)[7]. Sono attivi, per la ricerca del cibo, al mattino e nel pomeriggio con un lungo intervallo nella parte centrale della giornata nella stagione secca e senza intervalli degni di nota nella stagione umida [8].

Le specializzazioni anatomiche degli arti inferiori e superiori rendono questa specie (e le altre specie di sifaka) prevalentemente arboricola [9]; i movimenti sul terreno producono una caratteristica andatura a balzi laterali, spesso paragonata ad una specie di danza.

Betioky Madagascar

Le femmine, come in molte specie di lemuri, sono socialmente dominanti [10]; entrambi i sessi migrano, anche se prevalentemente le femmine sono il sesso filopatrico (stanziale), mentre i maschi migrano, intorno alla maturità sessuale, in nuovi gruppi [11]. Le femmine si accoppiano con più partner nell'ambito della medesima stagione riproduttiva (che ha una durata totale di circa due mesi, anche se ogni femmina rimane in estro per pochi giorni)[12]. Le femmine utilizzano le marcature anogenitali per contrassegnare il territorio, mentre i maschi utilizzano marcature specializzate (anogenitali e con le ghiandole presenti sotto la gola) più per attrarre le femmine che per delimitare il territorio [13] [14][15]. Durante la stagione degli amori i maschi e le femmine attuano un vero e proprio mercato biologico: i maschi che marcano di più si accoppiano per primi e quelli che "offrono" più grooming alle femmine si accoppiano con maggiore frequenza [16]. La gerarchia del sifaka è lineare ed in questa specie è stato evidenziato, per la prima volta in natura su una proscimmia, il meccanismo della riconciliazione come forma di gestione dei conflitti. La riconciliazione non avviene, tuttavia, in contesto di feeding (cioè quando gli animali mangiano) [17]. Il gioco in questa specie si protrae fino all'età adulta, dove è utilizzato anche per "rompere il ghiaccio" e ridurre la xenofobia tra maschi di gruppi diversi, in particolare nella stagione degli amori [18].

Sottospecie

In passato il Propithecus deckenii e il Propithecus coquereli erano considerate sottospecie del P. verreauxi ed erano denominati rispettivamente Propithecus verreauxi coquereli e Propithecus verreauxi deckenii.

Oggi le sottospecie sono state elevate al rango di specie [19].

Distribuzione e habitat

Come tutti i lemuri, è endemico del Madagascar.

È diffuso nel Madagascar occidentale e sud/sudorientale, in particolare nelle aree di foresta spinosa del Madagascar meridionale e sud-occidentale, da Taolanaro (Fort Dauphin) sino al fiume Tsiribihina.

Conservazione

Specie considerata Vulnerabile dalla IUCN [20]. Data la dieta, specializzata, a basso contenuto energetico (basata prevelentemente su foglie) che si ripercuote su tasso di metabolismo basale) [10] e la sua locomozione altamente dispendiosa dal punto di vista energetico[9] i sifaka sono difficili da preservare in cattività.

La si può osservare, tra gli altri siti, all'interno del Parco Nazionale di Andohahela, nella Riserva naturale di Berenty (Madagascar meridionale), nella foresta secca decidua di Kirindy (Madagascar Occidentale) e nella foresta secca di Beza-Mahafaly (Madagascar sudoccidentale).

Note

- ^ (EN) Colin Groves, Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference, a cura di D.E. Wilson e D.M. Reeder, 3ª ed., Johns Hopkins University Press, 2005, p.121, ISBN 0-8018-8221-4.

- ^ Tattersall, I, The Primates of Madagascar, New York, Columbia University Press, 1982.

- ^ Richard, A., Behavioral variation: a case study of a Malagasy lemur, London, Bucknell University Press, 1978.

- ^ Norscia I., Palagi P., Berenty 2006: census of Propithecus verreauxi and possible evidence of population stress., in International Journal of Primatology 2008; 29: 1099–1115.

- ^ Yamashita N., Diets of two lemur species in different microhabitats in Beza Mahafaly Special Reserve, Madagascar., in International Journal of Primatology 2002; 23: 1025-1050..

- ^ Norscia I., Carrai V., Borgognini-Tarli S.B., Influence of dry season and food quality and quantity on behavior and feeding strategy of Propithecus verreauxi in Kirindy, Madagascar, in International Journal of Primatology 2006; 27: 1001-1022..

- ^ Norscia I., Carrai V., Ceccanti B., Borgognini-Tarli S.B., Termite soil eating in Kirindy sifakas (Madagascar): proposing a new proximate factor, in Folia Primatologica 2005; 76:119-122.

- ^ Erkert H., Kappeler P., Arrived in the light: diel and seasonal activity patterns in wild Verreaux's sifakas (Propithecus v. verreauxi; Primates: Indriidae), in Behavioral Ecology and Sociobiology, 2004; 57: 174-186.

- ^ a b Warren, R. D., & Crompton, R. H., Diet, body size and the energy costs of locomotion in saltatory primates., in Folia Primatologica, 1998; 69: 86-100.

- ^ a b Richard, A., Nicoll M.E., Female social dominance and basal metabolism in a Malagasy primate, Propithecus verreauxi, in American Journal of Primatology 1987; 12:309-314.

- ^ Richard, A., Rakotomanga P. and Schewartz M., Demography of Propithecus verreauxi at Beza-Mahafaly, Madagascar: sex ratio, survival and fertility, 1984-1988, in American Journal of Physical Anthropology 1991; 84:307-322.

- ^ Brockman D.K., Reproductive behavior of female Propithecus verreauxi at Beza Mahafaly, Madagascar, in International Journal of Primatology 1999; 20:376-398.

- ^ Lewis R.J., Sex differences in scent-marking in sifaka: Mating conflict or male services?, in American Journal of Physical Anthropology 2005; 128:389-598.

- ^ Lewis R.J. and van Schaik C.P., Bimorphism in Male Verreaux’s Sifaka in the Kirindy Forest of Madagascar, in International Journal of Primatology 2007; 28:159-182.

- ^ Lewis R.J., Scent marking in Sifaka : No one function explains it all, in American Journal of Primatology 2006; 68:622-36.

- ^ Norscia I., Antonacci D., Palagi E., Mating first, mating more: biological market fluctuation in a wild prosimian, in Plos One, 2009; 4(3): e4679. doi:10.1371/journal.pone.0004679.

- ^ Palagi E., Antonacci D., Norscia I., Peacemaking on treetops: first evidence of reconciliation from a wild prosimian (Propithecus verreauxi), in Animal Behavior 2008; 76: 737-747.

- ^ Antonacci D., Norscia I., Palagi E., Stranger to Familiar: Wild Strepsirhines Manage Xenophobia by Playing, in PLoS ONE 5(10): e13218. doi:10.1371/journal.pone.0013218.

- ^ Mayor MI, Sommer JA, Houck ML, Zaonarivelo JR, Wright PC, Ingram C, Engel SR and Louis EE, Specific Status of Propithecus spp, in International Journal of Primatology 2004; 25(4): 875-900.

- ^ (EN) Baillie, J. 1996, Propithecus verreauxi, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Propithecus verreauxi

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Propithecus verreauxi Wikispecies contiene informazioni su Propithecus verreauxi

Wikispecies contiene informazioni su Propithecus verreauxi

Collegamenti esterni

- (EN) Propithecus verreauxi (Verreaux's sifaka) su Animal Diversity Web

- (EN) Foto e video di Propithecus verreauxi su ARKive