Nkosi sikelel' iAfrika

| Nkosi sikelel' iAfrika inno nazionale zambiano (1964-1973); namibiano (1990-1991); sudafricano (1994-1997) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| Dati generali | |||||

| Nazione | |||||

| Adozione | 1994 | ||||

| Dismissione | 1997 | ||||

| Lingue | xhosa zulu sesotho | ||||

| Adozione in altri paesi | |||||

| Componimento poetico | |||||

| Testo in xhosa | |||||

| Autore | Enoch Sontonga | ||||

| Epoca | 1897 | ||||

| Struttura | |||||

| Strofe | quartina di tre novenari e un doppio quinario seguita da un distico di ottonari[1] | ||||

| Testo in sesotho | |||||

| Titolo | (ST) Morena boloka | ||||

| Autore | anonimo | ||||

| Composizione musicale | |||||

| Nkosi sikelel' iAfrika | |||||

| Autore | Enoch Sontonga | ||||

| Epoca | 1897 | ||||

| Forma e stile | |||||

| Sistema | musica tonale | ||||

| Tradizione | musica religiosa e corale occidentale musica tradizionale africana | ||||

| Forma | inno religioso | ||||

| Tempo | 44 | ||||

| Tonalità | |||||

| Morena boloka | |||||

| Autore | anonimo | ||||

| |||||

| Audio | |||||

Nkosi sikelel' iAfrika («Signore benedici l'Africa»[3] in xhosa) è un brano musicale del 1897 di Enoch Sontonga. Composto in origine come inno religioso, è assurto nel XX secolo a simbolo culturale della lotta per la liberazione del Sudafrica e l'unità del continente africano,[4] ed è pertanto noto anche come inno dell'Africa.[5][6]

Per questo stesso motivo il brano originale o una sua traduzione sono stati adottati in tempi diversi come inno nazionale da cinque paesi dell'Africa meridionale: Tanzania (Mungu ibariki Afrika, in swahili, dal 1961), Zambia (dal 1964; come Stand and Sing of Zambia, Proud and Free, in inglese, dal 1973), Zimbabwe (Ishe komborera Africa, in shona, dal 1980 al 1994), Namibia (provvisoriamente dal 1990 al 1991), Sudafrica.

Usato dall'ANC come inno ufficiale e a fini di propaganda, fu vietato al tempo dell'apartheid. La presidenza di Nelson Mandela lo rese inno nazionale, coufficiale con Die Stem van Suid-Afrika dal 1994 al 1997; dopo questa data i due brani furono congiunti a formare un nuovo inno che, cantato in molte lingue, riunisce così tra loro il simbolo della lotta alla segregazione razziale e quello del regime che la praticava.[7] La stessa versione moderna di Nkosi sikelel' iAfrika è il risultato della concatenazione tra il brano originale e una versione in sesotho, Morena boloka, che è in realtà un diverso brano di autore ignoto.

Storia

[modifica | modifica wikitesto]Nkosi sikelel 'iAfrika fu composto nel 1897 da Enoch Sontonga, insegnante e direttore del coro in una scuola missionaria metodista di Nancefield, presso Johannesburg.[8] Sontonga concepì il brano, che stilò a mano nel sistema tonic sol-fa,[9] come inno religioso per il coro degli studenti[10] e ne scrisse una strofa in xhosa,[11] lingua franca dell'élite nera locale. L'inno fu eseguito per la prima volta in pubblico nel 1899, in occasione dell'ordinazione del pastore metodista John Hlengani Mboweni.[10][12] Acquisì fama a partire dai primi anni del Novecento diffondendosi nei cori delle chiese e delle scuole;[13] nella diffusione giocò un ruolo decisivo l'Ohlange Institute del missionario zulu John Dube,[8] primo istituto scolastico fondato e diretto da africani dal 1901,[14] il cui coro portò il brano a Johannesburg.[11]

Eseguito l'8 gennaio 1912 per il South African Native National Congress (SANNC), di cui Dube era presidente e cofondatore, fu inciso a Londra nel 1923 da Sol Plaatje e adottato come inno ufficiale del partito (ridenominato ANC) nel 1925,[8][9][10][15] in sostituzione di Silusapho lwase Afrika (Umthetho we Land Act), canto di protesta contro la legge del 1913 che poneva le basi della segregazione territoriale dell'etnia maggioritaria nera in Sudafrica e della creazione dei bantustan.[16] Secondo alcuni la sostituzione era avvenuta già nel 1919,[17] quando una delegazione del SANNC a Londra aveva visto di nuovo frustrate le aspettative di liberazione sociale dei neri; in questo momento Nkosi sikelel' iAfrika fu adottato come simbolo di rivendicazione democratica, e i suoi versi si rivestirono di significati politici aggiuntivi rispetto al primitivo carattere di inno religioso.[10][14]

Nel 1927 il poeta Samuel Mqhayi vi aggiunse sette nuove strofe.[10][12][13] Quella che viene comunemente indicata come una versione in sesotho, dal titolo Morena boloka, sarebbe stata composta e pubblicata nel 1942 da Moses Mphahlele,[11] ma l'attribuzione è assai dubbia e la composizione certamente anteriore.[9]

L'ANC usò Nkosi sikelel' iAfrika a scopo di sensibilizzazione, mobilitazione, raccolta di fondi e promozione della causa dei neri[15] anche attraverso incisioni corali dell'inno nel Regno Unito, in Svezia e negli Stati Uniti d'America.[18] Intonato nelle manifestazioni di protesta, il brano divenne simbolo di resistenza,[8] soprattutto antiapartheid.[19] Incontrò così la censura della autorità sudafricane, che lo vietarono nei contesti politici fin dal tempo della strage di Sharpeville (1960).[9] L'ostilità del regime al brano si manifestò anche in un tentativo di delegittimarlo come inno dell'ANC, quando nel 1969 la radio di Stato denunciò il suo impiego come manovra strumentale dell'organizzazione per attribuirsi il sostegno dei bantu che lo intonavano per altri scopi. Pochi anni prima (1963) il governo aveva anche tentato di limitarne la portata simbolica promovendolo a inno nazionale del Transkei appena costituito in regione autonoma.[9][20]

Negli anni 1960 Nkosi sikelel' iAfrika si diffuse oltre i confini sudafricani e fu adottato come inno nazionale da altri paesi del continente. Il Tanganica, raggiunta l'indipendenza dall'Impero britannico (1961), ne adottò subito una traduzione collettiva in swahili (Mungu ibariki Afrika) che trasmise poi alla nuova Repubblica di Tanzania. Nel 1964 lo Zambia adottò la sola versione strumentale, che fu completata di un testo in inglese di autori vari (Stand and Sing of Zambia, Proud and Free) nel 1973. Lo Zimbabwe, per solidarietà contro l'apartheid, usò una traduzione in shona già lungamente popolare in Rhodesia (Ishe komborera Africa) dal 1980 al 1994, finché il regime di Mugabe le preferì un nuovo inno per distinguere il paese dalle nazioni confinanti. La Namibia ebbe Nkosi sikelel' iAfrika come inno nazionale provvisorio dal 1990 al 1991, dopo l'indipendenza dal Sudafrica. Quest'ultimo adottò l'inno solo nel 1994, alla fine dell'apartheid e con l'ANC al governo, rendendolo coufficiale con il vecchio inno in afrikaans Die Stem van Suid-Afrika.[8][9]

Nel 1997 i due brani furono uniti in un nuovo inno nazionale. La scelta, intesa come un gesto di riconciliazione, non andò esente da critiche, e v'è stato chi, come la cantautrice Simphiwe Dana, ha sostenuto la necessità di liberarsi dell'inno coloniale per mantenere il solo Nkosi sikelel' iAfrika come inno nazionale sudafricano.[7]

Testo

[modifica | modifica wikitesto]La versione classica in xhosa del componimento si deve all'aggiunta delle sette strofe che Mqhayi pubblicò, unite alla prima, nel 1927 in una raccolta di liriche in xhosa per le scuole[21] dal titolo Imihobe nemibongo («Inni di lode»).[22] Già edito in forma di pamphlet da Lovedale, l'inno apparve anche sul giornale Umthetheli waBantu l'11 giugno dello stesso anno,[21] e nel 1929 in un innario presbiteriano (Incwadi yamaCulo aseRhabe).[8][21] Sontonga era morto poco più che trentenne nel 1905 e non vide quindi la pubblicazione del brano, che aveva desiderato di curare per l'intero libro di esercizi di cui esso era parte.[9] Le sue altre composizioni andarono tutte perdute.[23]

Né la strofa di Sontonga né il completamento di Mqahyi presentano, di per sé, significati politici ma, con la presa di coscienza nella società e l'intensificazione della lotta di liberazione, si prestarono a trasmettere un senso di solidarietà tra gli oppressi,[14] sacralizzando l'unità del popolo africano tramite l'invocazione della benedizione divina, l'appello alla redenzione e alla giustizia trascendente. Questa duplice veste dell'inno si riflette sull'esecuzione musicale, che conserva la sensibilità religiosa africana nello stile polifonico ma, nelle pubbliche occasioni, si fa grido all'unisono che enfatizza il contesto delle manifestazioni politiche.[24]

| (XH) [a 1][22][25][26] | Traduzione[27] |

Nkosi, sikelel' iAfrika, |

Signore, benedici l'Africa, |

Note

| |

Le strofe aggiunte non hanno mai formato parte di un inno nazionale. Viceversa, la versione in sesotho Morena boloka, priva di ogni relazione testuale con i versi di Sontonga e Mqahyi, è sempre aggiunta in coda alla seconda sezione (coro) o direttamente alla strofa negli inni ufficiali del Sudafrica adottati negli anni 1990, a formare una seconda strofa del tutto slegata dall'originale.[28]

La versione moderna dell'inno ripropone infatti, con poche varianti che si riflettono sulla struttura musicale, la sola prima strofa composta da Sontonga. Del brano così conformato è data poi una traduzione in zulu, praticamente identica all'originale (la differenza più vistosa è l'invocazione Woza moya nella seconda sezione). L'ANC commissionò anche versioni in afrikaans[25] e in inglese, non accolte però dagli inni nazionali del 1994 e del 1997.[31] La seconda sezione è rimossa dall'inno del 1997, che prosegue direttamente con Morena boloka.[32] Altre traduzioni in inglese e swahili sono pubblicate in innari religiosi, avulse da significati politici o patriottici.[33]

| (XH) (ZU) [25][32][34] | Traduzione | |

Signore, benedici l'Africa, | ||

(XH) |

Discendi Spirito, discendi, | |

Note

| ||

Musica

[modifica | modifica wikitesto]L'inno presenta un'armonia in quattro parti che nella prima sezione (battute 1-10) appare abbastanza standardizzata nello stile della musica corale del XIX secolo e testimonia l'appropriazione dei modelli europei da parte degli autori sudafricani.[35] Sebbene fosse una pratica comune, non è noto se Sontonga abbia tratto ispirazione da una preesistente melodia popolare.[36] malinconico e quasi funebre.[18]

Secondo alcuni, l'armonia sostiene una melodia ripetitiva tipica sia dell'innodia metodista sia del canto di lode indigeno,[37] dando vita così alla fusione delle due tradizioni musicali, che si evidenzia anche nell'applicazione delle triadi e delle cadenze europee e vittoriane a un canto di benedizione tipicamente africano,[36] Ciò rifletterebbe la combinazione della spiritualità protestante con i tradizionali rituali africani di purificazione, attuata anche dal testo nell'invocazione dello Spirito Santo, ovvero del Moya, l'essenza della vita umana nelle tradizioni religiose dell'Africa.[36]

Altri mettono in dubbio tale commistione e la ritengono solo affermata, non dimostrata, mancando del resto qualsiasi concreta indicazione su quali siano gli elementi africani della melodia. Essi appaiono però senz'altro alle battute 11-14, dove alla scomparsa delle triadi armoniche fa riscontro un modello melodico a botta e risposta sul verso Yihla Moya: tale modello è infatti estraneo alla tradizione dell'inno europeo e di più chiara matrice sudafricana.[35]

a) Mutloatse 1987[38]

La versione di Sontonga non si è tramandata in originale nell'inno sudafricano, e in particolare non appartiene per intero all'inno composito adottato nel 1997, mentre è stata mantenuta fedelmente (con variazioni minime) dagli inni fratelli della Tanzania e dello Zimbabwe.

Nell'inno del 1994, ad alcune variazioni della strofa (in parte dovute all'alternanza delle lingue xhosa e zulu) si aggiunge la ripresa delle battute 7-10 in coda al brano, caratteristica anche dell'inno zambiano; l'inno del 1997, invece, rimuove del tutto la seconda sezione. La variante di maggior rilievo è però, in entrambi, la prosecuzione dell'inno nella versione in sesotho Morena boloka, in realtà un diverso brano musicale la cui paternità (sia per la musica sia per il testo) pare essere stata attribuita falsamente a Moses Mphahlele, dal momento che ne esiste un'incisione (1930) anteriore alla data della presunta composizione e che incisioni più tardive non recano alcuna indicazione dell'autore. La data precoce della prima incisione, avvenuta pochi anni dopo quella di Nkosi sikelel' iAfrika, lascia supporre che Morena boloka fosse un brano altrettanto significativo.[9]

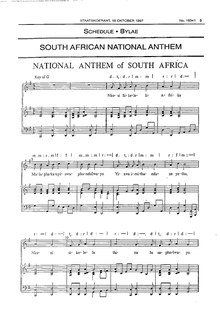

b) Staatskoerant 1997[39]

![<<

\new Staff \with { midiInstrument="choir aahs" \magnifyStaff #5/7 }

\relative g {

\set Score.tempoHideNote = ##t

\clef treble

\numericTimeSignature

\time 4/4

\tempo 4 = 80

\key g \major

\relative g' {

R1 R \bar "||" \autoBeamOff g8 fis g a b4 b a a g2 b8 b a b c4 c b8 b b4 a2 g8 fis g a b4 b a c b2 a g fis8 g a4 g2 a g4. g8 fis g a4 g2 \bar "||"

}

}

\addlyrics { \override LyricText.font-size = #-1

Nko -- si, si -- ke -- lel’ i -- A -- fri -- ka,

Ma -- lu -- pa -- kha -- nyi -- sw’_u -- phon -- do lwa -- yo,

Yi -- zwa i -- mi -- than -- da -- zo ye -- thu,

Nko -- si, si -- ke -- le -- la thi -- na lu -- sa -- pho lwa -- yo.

}

\new PianoStaff

<<

\new Staff \with { midiInstrument="piano" \magnifyStaff #5/7 }

\relative g {

\clef treble

\numericTimeSignature

\key g \major {

<c e a>2 <b d g>4. <b d g>8 <a d fis>8 <b d g> <c d a'>4 <b d g>2 <b d g>8 [<a d fis>] <b d g> <c a'> <d g b>4 <d g b> <c fis a> <c fis a> <b d g>2 <d g b>8 [<d g b>] <d fis a> [<d g b>] <d a' c>4 <d a' c> << {

\voiceOne b'8 b b4 a2 g8 [fis] g <c, a'> <d g b>4 <d g b>

} \new Voice {

\voiceTwo <d g>4 <d g> <d fis> <c e> <b d>4.

} >> <d fis a>4 <e a c> <d g b>2 <c e a> <b d g> <a d fis>8 <b d g> <c d a'>4 << {

\voiceOne g'2

} \new Voice {

\voiceTwo <b, d>4 <d fis>8 f

} >> <e a> [c] e [a] g [d] b [g'] <a, d fis>8 <b d g> <c d a'>4 <b d g>2

}

}

\new Staff \with { midiInstrument="piano" \magnifyStaff #5/7 }

\relative g,

{

\clef bass

\numericTimeSignature

\key g \major {

<c, c'>2 <d d'>4. <d d'>8 <d d'>4. <d d'>8 <g d'>2 <e e'>4. <d d'>8 g[d'] g g, d'4 d, g8 [a] b d g4 g,8 [g'] fis [e] fis d g4 <e, e'> <d d'>2 <e e'>4. <d d'>8 g [d'] g g, d'4 <d, d'> <g g'> <g, g'>8 <b b'> <c c'>2 <d d'> <d d'>8 <d d'> <d d'>4 << {

\voiceOne d'2

} \new Voice {

\voiceTwo g,4 a8 b

} >> c4. <c, c'>8 <d d'>4. <d d'>8 <d d'>8 <d d'> <d d'>4 \tempo 4 = 50 <g d'>2

}

}

>>

>>](http://upload.wikimedia.org/score/r/g/rgwh70dfrkl20oo9mhkmquc0zlfguri/rgwh70df.png)

Nella vigenza dell'inno del 1994 era comune l'esecuzione di un ritornello della strofa, che si ripeteva chiudendosi con due versi distinti (versione moderna), come si ascolta nella cerimonia di insediamento di Nelson Mandela (10 maggio 1994) in cui l'inno coufficiale è eseguito dopo Die Stem van Suid-Afrika.[40]

Lo stesso ordine fu seguito nelle poche altre esecuzioni ascoltate dal comitato che avrebbe deliberato la fusione dei due inni. Esso ritenne però di invertire tale ordine, poiché Die Stem possiede un finale in climax sugli ultimi gradi della scala ascendente che meglio si prestava a concludere il brano. Nkosi sikelel' iAfrika era composto nella tonalità di si♭ maggiore, ma veniva cantato in sol maggiore[41] già dall'avvento della versione moderna in zulu;[34] Die Stem, per parte sua, era scritto nella tonalità vicina di mi♭ maggiore. Ciò semplificava la modulazione dall'uno all'altro brano, ma l'insieme risultava troppo acuto per le voci comuni. Il comitato deliberò pertanto il trasporto di Nkosi in sol maggiore e di Die Stem in re maggiore, una tonalità a sua volta già usata tradizionalmente per l'inno in afrikaans, così da realizzare la modulazione – sempre verso un tono vicino, ma in senso opposto nel circolo delle quinte – tramite la sopratonica (la) della tonalità di partenza in funzione di dominante di quella d'arrivo.[41] L'idea di invertire gli inni e introdurre la modulazione si deve a Jeanne Zaidel-Rudolph, che collaborò all'arrangiamento con Mzilikazi Khumalo e scrisse anche il nuovo testo di Die Stem in inglese.[42]

L'inno del 1997 risulta quindi in una versione abbreviata di Nkosi sikelel' iAfrika, seguita da Morena boloka e subito dopo da Die Stem (Gazzetta Ufficiale sudafricana n. 18341 del 10 ottobre 1997).[39] La modulazione improvvisa[7] che introduce l'ultimo dei tre brani rende l'inno uno dei pochi al mondo a chiudersi su una tonalità diversa da quella di partenza.[43]

Interpretazioni

[modifica | modifica wikitesto]L'importanza simbolica di Nkosi sikelel' iAfrika ha indotto molti artisti, anche non africani, a offrirne e inciderne versioni e interpretazioni proprie. Tra le più rilevanti si ricordano: l'arrangiamento per la colonna sonora di Grido di libertà (1987);[15] l'interpretazione di Paul Simon, Miriam Makeba e i Ladysmith Black Mambazo nel tour di Graceland (1987);[44] il live di Hugh Masekela (1991) che incluse poi il brano in Homecoming Concert (1999);[45] l'interpretazione di Helmut Lotti in Out of Africa (1999);[46] la versione delle Mahotella Queens in Kazet (2006).[47]

La versione kwaito Nkosi sikelela del gruppo sudafricano dei Boom Shaka, pubblicata in Words of Wisdom (1998), ha attratto numerose e a volte feroci critiche in patria per aver trasformato l'inno nazionale in una traccia «house».[48] Ha però anche destato interesse musicologico la loro riscrittura, nello stile di una subcultura giovanile post-apartheid, squisitamente sudafricana e nera, di un brano che deve comunque molto ai modelli musicali dei colonizzatori.[49]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Sebbene la metrica musicale sposti l'accento sulla terzultima o sull'ultima sillaba, la lunghezza della penultima vocale in xhosa rende di fatto i versi del componimento costantemente piani.

- ^ Tonalità tradizionale e recepita nell'adozione del brano come inno nazionale nel 1997. La tonalità originaria è si♭ maggiore.

- ^ Jules-Rosette e Coplan, pp. 345-346.

- ^ Jules-Rosette e Coplan, p. 344.

- ^ Jules-Rosette e Coplan, p. 343.

- ^ L'inno dell'Africa cantato dai suoi giovani, su Africa. La rivista del continente vero, 25 maggio 2020. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^ a b c Steingo (2017), p. 65.

- ^ a b c d e f (EN) Enoch Mankayi Sontonga, su South African History Online. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^ a b c d e f g h i Allen.

- ^ a b c d e Jules-Rosette e Coplan, p. 345.

- ^ a b c (EN) The National Anthem, su South African History Online. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^ a b Steingo (2008), p. 104.

- ^ a b Redmond, p. 225.

- ^ a b c Gray, p. 90.

- ^ a b c Steingo (2008), p. 105.

- ^ (EN) Lior Phillips, South African Popular Music, New York, Bloomsbury, 2023, p. 15, ISBN 978-1-5013-8342-7. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^ (EN) Veit Erlmann, African Stars, Chicago, The University of Chicago Press, 1991, p. 120, ISBN 0-226-21722-1. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^ a b Jules-Rosette e Coplan, p. 350.

- ^ Coplan e Jules-Rosette (2008), p. 186.

- ^ Coplan e Jules-Rosette (2008), p. 189.

- ^ a b c Coplan e Jules-Rosette (2005), p. 287.

- ^ a b (XH) Samuel E. K. Mqahyi, Imihobe nemibongo (PDF), Pretoria, De Jager-Haum, 1988, p. 18, ISBN 0-7986-2727-1. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^ Coplan e Jules-Rosette (2008), p. 187.

- ^ Coplan e Jules-Rosette (2005), pp. 299-300.

- ^ a b c (EN) Nkosi Sikelel' iAfrika, su African National Congress. URL consultato il 24 novembre 2023 (archiviato dall'url originale il 3 marzo 2000).

- ^ Coplan e Jules-Rosette (2008), pp. 189-190.

- ^ Magangane, pp. 16 e 23-26.

- ^ a b Coplan e Jules-Rosette (2008), p. 201.

- ^ (EN) Eventhough Ndlovu e Sanelisiwe Sayi, The Treatment of Polysemy and Homonymy in Monolingual General-purpose Dictionaries with Special Reference to Isichazamazwi SesiNdebele, in Lexikos, n. 20, Stellenbosch, 2010, pp. 351-370, ISSN 1684-4904. URL consultato il 22 novembre 2023.

- ^ (EN) Sinenhlanhla S. Chisale, Women's reproductive and natural environmental health: An African ecofeminist pastoral care praxis from the Ndebele, Zimbabwe (PDF), in Sinenhlanhla S. Chisale e Rozelle Robson Bosch (a cura di), Mother Earth, Mother Africa and Theology, Durbanville, AOSIS Publishing, 2021, p. 122, ISBN 978-1-77634-172-6. URL consultato il 22 novembre 2023.

- ^ Coplan e Jules-Rosette (2005), p. 302.

- ^ a b South African Government.

- ^ (EN) Nkosi sikelel' iAfrica, su Hymnary. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^ a b c d e Magangane, capitolo 4.

- ^ a b Steingo (2008), pp. 107-108.

- ^ a b c Coplan e Jules-Rosette (2005), pp. 288-289.

- ^ Jules-Rosette e Coplan, p. 348.

- ^ Coplan e Jules-Rosette (2005), p. 290.

- ^ a b (EN, AF) South African National Anthem (PDF), in Government Gazette – Staatskoerant, vol. 388, n. 18341, Pretoria, 10 ottobre 1997, p. 3. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^

(EN) Full Nelson Mandela Inauguration on 10th of May 1994, su YouTube, SABC news, 8 maggio 2015, a 7 min 34 s. URL consultato il 24 novembre 2023.

(EN) Full Nelson Mandela Inauguration on 10th of May 1994, su YouTube, SABC news, 8 maggio 2015, a 7 min 34 s. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^ a b Magangane, capitolo 8.

- ^ (EN) Robyn Sassen, Zaidel-Rudolph and the writing of a perfect song for a Rainbow Nation, in My View by Robyn Sassen and other writers, 13 dicembre 2014. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^ Gli altri sono l'inno delle Filippine e l'inno di Mameli, dove però il cambio di tono non risponde a ragioni pratiche ma è una scelta consapevole dei compositori.

- ^

(EN) Nkosi Sikelel iAfrika (Live 1987), su YouTube, Shockwaves, 23 luglio 2020. URL consultato il 24 novembre 2023.

(EN) Nkosi Sikelel iAfrika (Live 1987), su YouTube, Shockwaves, 23 luglio 2020. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^

(EN) Nkosi Sikelela (Live at Standard Bank Arena; Johannesburg, South Africa: May 25, 1991), su YouTube, Sony Music Entertainment Africa, 10 febbraio 2022. URL consultato il 24 novembre 2023.

(EN) Nkosi Sikelela (Live at Standard Bank Arena; Johannesburg, South Africa: May 25, 1991), su YouTube, Sony Music Entertainment Africa, 10 febbraio 2022. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^

(EN) Nkosi Sikelel' iAfrica, su YouTube, Piet Roelen, 28 settembre 2023. URL consultato il 24 novembre 2023.

(EN) Nkosi Sikelel' iAfrica, su YouTube, Piet Roelen, 28 settembre 2023. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^

(EN) Nkosi sikelela, su YouTube, Marabi, 11 novembre 2014. URL consultato il 24 novembre 2023.

(EN) Nkosi sikelela, su YouTube, Marabi, 11 novembre 2014. URL consultato il 24 novembre 2023.

- ^ Steingo (2008), pp. 103-104.

- ^ Steingo (2008), p. 113.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- (EN) David B. Coplan e Bennetta Jules-Rosette, Nkosi Sikelel’ iAfrika and the Liberation of the Spirit of South Africa (PDF), in African Studies, n. 64, Taylor & Francis, 2 dicembre 2005, pp. 285-308, DOI:10.1080/00020180500355876, ISSN 0002-0184. URL consultato il 23 novembre 2023.

- (EN) David B. Coplan e Bennetta Jules-Rosette, Nkosi Sikelel' iAfrika: Stories of an African anthem, in Grant Olwage (a cura di), Composing Apartheid, Cambridge University Press, 2008, pp. 185-208, ISBN 978-1-86814-698-7.

- (EN) Anne-Marie Gray, The liberation songs: an important voice of black South Africans from 1912 to 1994 (PDF), in Journal of Education, n. 33, University of KwaZulu-Natal, 2004, pp. 85-102. URL consultato il 18 novembre 2023.

- (EN) Bennetta Jules-Rosette e David B. Coplan, Nkosi Sikelel' iAfrika. From Independent Spirit to Political Mobilization (PDF), in Cahier d'Études africaines, Éditions de l'EHESS, 1º gennaio 2004, pp. 343-367, DOI:10.4000/etudesafricaines.4631, ISBN 978-2-7132-1823-1. URL consultato il 18 novembre 2023.

- (EN) Ludumo Magangane, Nkosi Sikelel' iAfrika is composed, in The National Anthem of South Africa, Patridge Publishing, 2016, pp. 15-27, ISBN 978-1-4828-2492-6. URL consultato il 22 novembre 2023.

- (EN) Shana L. Redmond, Nkosi Sikelel' iAfrika and ANC Ambassadors (PDF), in Anthem: Social Movements and the Sound of Solidarity in the African Diaspora, New York-Londra, New York University Press, 2013, pp. 221-260, ISBN 978-0-8147-8932-2. URL consultato il 22 novembre 2023.

- (EN) Gavin Steingo, Producing Kwaito: Nkosi Sikelel' iAfrika After Apartheid (PDF), in The World of Music, vol. 50, n. 2, VWB, 2008, pp. 103-120, JSTOR 41699830. URL consultato il 23 novembre 2023.

- (EN) Gavin Steingo, African Afro-futurism: Allegories and Speculations (PDF), in Current Musicology, n. 99, Columbia University, 2017, pp. 45-75, DOI:10.7916/D8XS7CB1. URL consultato il 23 novembre 2023.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]- Apartheid

- Congresso Nazionale Africano

- Inno nazionale del Sudafrica

- Ishe komborera Africa

- Mungu ibariki Afrika

- Stand and Sing of Zambia, Proud and Free

- Die Stem van Suid-Afrika

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nkosi sikelel' iAfrika

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nkosi sikelel' iAfrika

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Nkosi sikelel' iAfrika, su MusicBrainz, MetaBrainz Foundation.

- (EN) National anthem, su South African Government. URL consultato il 24 novembre 2023.

- (EN) Siemon Allen, The South African National Anthem: a history on record, su Flatint, 15 ottobre 2013. URL consultato il 24 novembre 2023.