Metal organic frameworks: differenze tra le versioni

nuova, a partire dalla versione inglese |

(Nessuna differenza)

|

Versione delle 09:33, 13 ott 2016

I metal organic frameworks (MOFs), letteralmente strutture metallo organiche, sono materiali cristallini costituiti da ioni o cluster metallici coordinati a leganti organici rigidi in modo da formare strutture mono-, bi- o tridimensionali con porosità molto elevata. Lo spazio vuoto all'interno del materiale può raggiungere il 90% del volume del materiale, con aree superficiali interne molto elevate, anche oltre i Errore in {{M}}: parametro 3 non è un numero valido./g.[3] I MOFs possono essere sintetizzati a partire da una gran varietà di componenti organici e inorganici, ottenendo strutture diversissime. Per queste caratteristiche i MOFs sono ritenuti composti molto interessanti dato che negli spazi vuoti all'interno della struttura si possono immagazzinare gas come idrogeno, metano e diossido di carbonio. Altri possibili campi di applicazione riguardano la purificazione e la separazione di gas, la catalisi e la sensoristica.[4][5]

Da un punto di vista più formale, un MOF è definito dalla IUPAC come un reticolo di coordinazione con leganti organici, contenente spazi vuoti potenziali. A sua volta un reticolo di coordinazione è definito come (a) un composto di coordinazione che si estende in una dimensione utilizzando unità di coordinazione che si ripetono, ma con reticolazioni tra due o più catene, cicli o legami spiro individuali, oppure come (b) un composto di coordinazione che si estende in due o tre dimensioni con unità di coordinazione che si ripetono.[6]

Sintesi

Il primo a sintetizzare questi nuovi materiali fu Omar Yaghi all'Università della California, Los Angeles alla fine degli anni novanta.[7][8] La metodologia di sintesi dei MOFs si è sviluppata a partire dalle conoscenze sulle zeoliti. I MOFs sono stati inizialmente sintetizzati con metodi di tipo idrotermico, dove i cristalli si accrescono lentamente in una soluzione mantenuta ad alta temperatura. In seguito i MOFs sono stati ottenuti anche con altri metodi sintetici, utilizzando ad esempio microonde, ultrasuoni, o metodi elettrochimici. La struttura così ottenuta può essere ulteriormente modificata anche in seguito (modificazioni postsintetiche).[3]

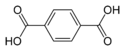

La Tabella 1 esemplifica alcuni leganti organici impiegati nella sintesi dei MOFs. I leganti più comuni appartengono alla classe dei carbossilati, ma sono stati usati anche azoli e fosfonati.

| Nome comune | Nome IUPAC | Formula chimica | Formula di struttura |

|---|---|---|---|

| Acido ossalico | acido etandioico | HOOC-COOH |

|

| Acido succinico | acido 1,4-butandioico | HOOC-(CH2)2-COOH |

|

| Acido tereftalico | acido 1,4-benzendicarbossilico | C6H4(COOH)2 |

|

| Acido trimesico | acido 1,3,5-benzentricarbossilico | C9H6O6 |

|

| 1,2,3-triazolo | 1H-1,2,3-triazolo | C2H3N3 | File:1,2,3-triazole numbering.png |

Note

Bibliografia

- (EN) S. R. Batten, N. R. Champness, X.-M. Chen, J. Garcia-Martinez e et al., Terminology of metal–organic frameworks and coordination polymers (IUPAC Recommendations 2013), in Pure and Applied Chemistry, vol. 85, n. 8, 2013, pp. 1715–1724, DOI:10.1351/PAC-REC-12-11-20.

- (EN) S. S.-Y. Chui, S. M.-F. Lo, J. P. H. Charmant, A. G. Orpen e I. D. Williams, A Chemically Functionalizable Nanoporous Material [Cu3(TMA)2(H2O)3]n, in Science, vol. 283, n. 5405, 1999, pp. 1148-1150, DOI:10.1126/science.283.5405.1148.

- (EN) D. Farrusseng (a cura di), Metal-Organic Frameworks: Applications from Catalysis to Gas Storage, Wiley-VCH, 2011, ISBN 978-3527328703.

- (EN) S. Kaskel (a cura di), The Chemistry of Metal-Organic Frameworks: Synthesis, Characterization, and Applications, John Wiley & Sons, 2016, ISBN 978-3-527-33874-0.

- (EN) N.L. Rosi, J. Eckert, M. Eddaoudi, D. T. Vodak e et al., Hydrogen storage in microporous metal-organic frameworks, in Science, vol. 300, n. 5622, 2003, pp. 1127–1129, DOI:10.1126/science.1083440.

- (EN) K. Sanderson, Space invaders, in Nature, vol. 448, 2007, pp. 746-748, DOI:10.1038/448746a.

- (EN) R. F. Service, Framework materials grab CO and researches' attention, in Science, vol. 319, n. 5865, 2008, pp. 893, DOI:10.1126/science.319.5865.893.

- (EN) H.-C. Zhou, J. R. Long e O. M. Yaghi, Introduction to Metal–Organic Frameworks, in Chem. Rev., vol. 112, n. 2, 2012, pp. 673-674, DOI:10.1021/cr300014x.