Carillon: differenze tra le versioni

Nessun oggetto della modifica |

Nessun oggetto della modifica |

||

| Riga 45: | Riga 45: | ||

Realizzati con vere piume d'uccello, questi congegni meccanici appartenenti alla famiglia dei carillon funzionano grazie ad un complesso meccanismo: da un soffietto a doppio effetto azionato a molla, l'aria viene inviata in un serbatoio a pressione. Questo la inietta a sua volta in un fischietto all'interno del quale scorre un [[Pistone (musica)|pistone]] controllato da una [[camma]]. Una seconda camma controlla la valvola di aspirazione dell'aria del serbatoio nel fischio. Il connubio delle due diverse funzioni da vita al suono degli uccelli. |

Realizzati con vere piume d'uccello, questi congegni meccanici appartenenti alla famiglia dei carillon funzionano grazie ad un complesso meccanismo: da un soffietto a doppio effetto azionato a molla, l'aria viene inviata in un serbatoio a pressione. Questo la inietta a sua volta in un fischietto all'interno del quale scorre un [[Pistone (musica)|pistone]] controllato da una [[camma]]. Una seconda camma controlla la valvola di aspirazione dell'aria del serbatoio nel fischio. Il connubio delle due diverse funzioni da vita al suono degli uccelli. |

||

Altre camme si occupano invece dei movimenti degli uccelli, come ad esempio l'apertura del becco e l'agitare delle ali.<ref>[http://www.musees.ch/les-oiseaux-chanteurs Les Oiseaux-Chanteurs], CIMA - Centre International de la Mécanique d'Art.</ref> |

Altre camme si occupano invece dei movimenti degli uccelli, come ad esempio l'apertura del becco e l'agitare delle ali.<ref>[http://www.musees.ch/les-oiseaux-chanteurs Les Oiseaux-Chanteurs], CIMA - Centre International de la Mécanique d'Art.</ref> |

||

=== Gli automi musicali === |

|||

Azionati da un movimento musicale che guida una serie di assi tramite ruote dentate, gli automi imitano i movimenti dell'uomo. Questa pratica risale già all'[[antico Egitto]], anche se i primi automi musicali veri e propri sono stati inseriti nei circuiti commerciali solo dopo la [[rivoluzione industriale]]. |

|||

La costruzione degli automi si articola in tre fasi principali: modellazione, meccanica e condimento. |

|||

La modellazione inizia con la creazione di una [[scultura]] che verrà poi utilizzata per la realizzazione di eventuali copie in numero limitato. Il processo continua con il tracciamento e la lavorazione delle [[Camma|camme]], le quali andranno a definire i movimenti degli automi. |

|||

La fase finale - il condimento - include trucco, parrucca, costumi ed eventualmente arredamento e accessori.<ref>[https://www.musees.ch/automate/ Automi], CIMA - Centre International de la Mécanique d'Art.</ref> |

|||

== Gli elementi del carillon == |

== Gli elementi del carillon == |

||

Versione delle 18:18, 13 dic 2018

| Carillon | |

|---|---|

| |

| Informazioni generali | |

| Classificazione | 112.1 Idiofoni a pizzico |

| Uso | |

| Musica europea dell'Ottocento | |

| Ascolto | |

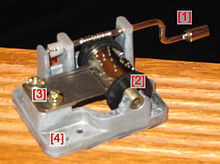

Il carillon, adattato in cariglione[1][2], detto anche scatola armonica, scatola musicale o cassetta armonica[3], è uno strumento musicale automatico del diciannovesimo secolo che produce musica facendo vibrare delle lamelle di acciaio disposte a pettine, con delle punte poste su un cilindro o su un disco rotante.

Alcuni di questi hanno inoltre dei piccoli piatti a percussione o dei campanelli, anch'essi meccanici. Questi strumenti hanno generalmente dimensioni molto ridotte, ma alcuni rari esemplari raggiungono le misure di un grosso mobile d'arredamento.

Origine del nome

Il Carillon di campane

Il nome deriva dal francese, sebbene in tale lingua questo strumento non sia affatto chiamato carillon, bensì boîte à musique (in inglese music box). Viceversa il termine carillon designa fin dal Medioevo un insieme di campane, in origine quattro da cui il termine latino quadrilio che ha dato origine a "carillon", campane che possono essere suonate con una tastiera i cui tasti sono colpiti con i pugni e sono connessi mediante funi ai martelli che colpiscono le campane. Fin dal VII secolo i carillon erano collocati nei campanili delle chiese maggiori e nelle torri civiche; l'impulso maggiore allo sviluppo dello strumento si ebbe intorno al XV secolo, quando i carillon furono molto in voga in Olanda ed in Belgio.[4][5] Tra i carillon più celebri si annoverano quelli dei beffrois (torri campanarie) di Bruges, di Malines e di Douai.

Già nel XVI secolo i carillon delle torri campanarie erano talvolta dotati di un meccanismo automatico a cilindro collegato all'orologio della torre. Inoltre nel corso del XVII secolo erano di moda diversi altri strumenti musicali automatici, in particolare organi a canne, in cui il brano musicale era codificato in un cilindro di legno rotante avente punte sporgenti che mediante un sistema di leve facevano suonare le varie note.

Le scatole magiche

Il 15 febbraio 1796 l'orologiaio ginevrino Antoine Favre brevettò, con la denominazione «carillon sans timbre ni marteau» ("carillon senza campane né martelli"), un meccanismo in miniatura simile a quello dei carillon di campane, ma che faceva suonare una serie di lamelle accordate. Da ciò verosimilmente deriva l'uso italiano di chiamare carillon questo strumento che a partire dai primi anni del XIX secolo fu prodotto per essere collocato in oggetti con destinazioni diverse: in particolare orologi da parete o da tasca e tabacchiere. Successivamente vennero prodotti strumenti più grandi destinati ad un uso autonomo e racchiusi in scatole più o meno decorate. Queste, oltre a fare da contenitore per lo strumento, avevano soprattutto la funzione di amplificare il suono delle lamelle[6], da qui il nome di «boîtes à musique» ("scatole musicali") adottato dai francesi. La popolarità delle grandi boîtes à musique come strumenti di riproduzione musicale declinò alla fine del XIX con l'avvento del fonografo e soprattutto del grammofono.

Gli uccelli canterini

Gli uccelli canterini compaiono per la prima volta nel XVIII secolo sulle montagne di Neuchâtel. Il primo uccello canoro viene realizzato nel 1780 con l'invenzione dei fratelli Jaquet-Droz. Realizzati con vere piume d'uccello, questi congegni meccanici appartenenti alla famiglia dei carillon funzionano grazie ad un complesso meccanismo: da un soffietto a doppio effetto azionato a molla, l'aria viene inviata in un serbatoio a pressione. Questo la inietta a sua volta in un fischietto all'interno del quale scorre un pistone controllato da una camma. Una seconda camma controlla la valvola di aspirazione dell'aria del serbatoio nel fischio. Il connubio delle due diverse funzioni da vita al suono degli uccelli. Altre camme si occupano invece dei movimenti degli uccelli, come ad esempio l'apertura del becco e l'agitare delle ali.[7]

Gli automi musicali

Azionati da un movimento musicale che guida una serie di assi tramite ruote dentate, gli automi imitano i movimenti dell'uomo. Questa pratica risale già all'antico Egitto, anche se i primi automi musicali veri e propri sono stati inseriti nei circuiti commerciali solo dopo la rivoluzione industriale. La costruzione degli automi si articola in tre fasi principali: modellazione, meccanica e condimento. La modellazione inizia con la creazione di una scultura che verrà poi utilizzata per la realizzazione di eventuali copie in numero limitato. Il processo continua con il tracciamento e la lavorazione delle camme, le quali andranno a definire i movimenti degli automi. La fase finale - il condimento - include trucco, parrucca, costumi ed eventualmente arredamento e accessori.[8]

Gli elementi del carillon

- La rotazione del cilindro può essere prodotta da una manovella che va fatta ruotare in un senso predefinito e ad una velocità mantenuta costante oppure da una molla a spirale che va caricata tramite una chiave.

- Per mantenere costante la velocità di rotazione nei carillon a molla è impiegato un regolatore a palette. Questo, per effetto della resistenza dell'aria, ruota con una velocità proporzionale alla forza esercitata dalla molla. In questo modo la velocità resta sostanzialmente costante fino all'esaurimento della carica. Lo stesso sistema era già impiegato nelle suonerie di campane, dove però la forza era esercitata da un peso anziché da una molla.

- Il pettine di lamelle può avere da poche unità a decine di lamelle d'acciaio, ognuna delle quali, una volta messa in vibrazione, produce una differente nota a seconda della lunghezza e dello spessore. La scala del carillon può essere diatonica o cromatica.

- Il cilindro invece rappresenta la "memoria" del carillon su cui è registrata la sequenza da riprodurre. La durata del brano che può essere riprodotta è limitata dalla circonferenza del cilindro: dopo un giro del cilindro la frase musicale ricomincia dall'inizio. I carillon più grandi possono essere dotati di cilindri intercambiabili.

Carillon (composizione musicale)

Carillon è un tipo di composizione musicale che richiama il suono delle campanelle del carillon stesso o comunque il suono delle campane di un campanile. Questa composizione si articola con una melodia basata sull'imitazione del suono delle campane, dando all'ascoltatore l'idea dell'effetto fonico voluto. Di solito si parte sempre da un tema iniziale che rappresenta fonicamente solo le note principali, ispirate per esempio alla melodia delle campane di un campanile, di un carillon da tavolo, di un carillon di un campanile. Il tema iniziale fa capire all'ascoltatore su cosa verte tutta la composizione, che poi inizia con vari elementi musicali come cambi di tonalità, contrasti di piano/forte veloce/lento, giochi fonici suggestivi, mescolati secondo processi armonici musicali che rispecchiano l'idea della composizione.

Note

- ^ Bruno Migliorini et al., Scheda sul lemma "cariglione", in Dizionario d'ortografia e di pronunzia, Rai Eri, 2010, ISBN 978-88-397-1478-7.

- ^ Lemma "cariglione" in A. Gabrielli, Grande dizionario italiano, Hoepli, 2015.

- ^ Carillon, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato l'8 gennaio 2018.

- ^ "Dizionario di musica", di A.Della Corte e G.M.Gatti, Paravia, 1956, pag.116

- ^ "Le muse", De Agostini, Novara, 1965, Vol.III, pag.89

- ^ A rigor di termini, l'effetto della scatola non è di amplificare attivamente il suono, quanto piuttosto di permettere la trasmissione della vibrazione dalle lamelle all'aria, del tutto analogamente alla cassa armonica di uno strumento a corde

- ^ Les Oiseaux-Chanteurs, CIMA - Centre International de la Mécanique d'Art.

- ^ Automi, CIMA - Centre International de la Mécanique d'Art.

Bibliografia

- Vanderstraeten, Notice sur les carillons d'Audenarde, 1855

- Alfred Chapuis, Histoire de la boîte à musique et de la musique mécanique, Sriptar Lausanne, 1955.

- John Clark, Musical boxes, Londres, 1961.

- Jean-Claude Piguet, Les faiseurs de musique, éditions du Journal de Sainte Croix.

- Van Witteloostuin Jaco en Maas Ruud, Musiek uit stekels en Gaten; Uitgeverij Frits Knuf, Buren.

- Graham Webb, The cylinder musical box hanbook, Faber et Faber Londres 1968.

- Graham Webb, The disc musical box handbook, Faber et Faber Londres 1968.

- Graham Webb, The Musical Box Handbook Cylinder Boxes 1984

- Etienne Blyetelle, Dictionnaire des termes techniques de la boîte à musique et Bulletins du Conservatoire Autonome des Boîtes à Musique, Genève

- Revues de la Musical Box Society of Great Britain.

- Revues de la Musical Box Society international.

- Diagram Group, Musical Instruments of the World, New York: Facts on File, 1976.

- Sharon Ganske, Making Marvelous Music Boxes, New York: Sterling Publishing Company, 1997.

- Jean Greenhow, Making Musical Miniatures, London: B T Batsford, 1979.

- Alec Templeton as told to Rachael Bail Baumel, Alec Templeton's Music Boxes, New York: Wilfred Funk, 1958.

- Bahl, Gilbert. Music Boxes: The Collector's Guide to Selecting, Restoring and Enjoying New and Vintage Music Boxes. Philadelphia, Pennsylvania: Running Press, 1993.

- Bowers, Q. David. Encyclopedia of Automatic Musical Instruments. ISBN 0-911572-08-2. Lanham, Maryland: Vestal Press, Inc., 1972.

- Ord-Hume, Arthur W. J. G. The Musical Box: A Guide for Collectors. ISBN 0-88740-764-1. Atglen, Pennsylvania: Schiffer Publishing Ltd., 1995.

- Ord-Hume, Arthur W. J. G. BARREL ORGAN 1978

- Ord-Hume, Arthur W. J. G. Musical Box 1980

- Reblitz, Arthur A. The Golden Age of Automatic Musical Instruments. ISBN 0-9705951-0-7. Woodsville, NH: Mechanical Music Press, 2001.

- Reblitz, Arthur A., Q. David Bowers. Treasures of Mechanical Music. ISBN 0-911572-20-1. New York: The Vestal Press, 1981.

- Sadie, Stanley. ed. Musical Box. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. ISBN 1-56159-174-2. MacMillan. 1980. Vol 12. P. 814.

- Smithsonian Institution. History of Music Machines. ISBN 0-87749-755-9. New York: Drake Publishers, 1975.

- Templeton, Alec, as told to Rachael Bail Baumel. Alec Templeton's Music Boxes. New York: Wilfred Funk, 1958.

- Historia de Monstruos, Juan Jacobo Bajarlía.

- Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial, Pilar Pedraza. Ed. Valdemar, 1998.

- Secretos Medievales, Jesus Callejo, Editorial Temas de Hoy, 2006

- From music boxes to street organs R.DEWAARD 1967

- CLOKWORK MUSIC W.J.G.ORD-HUME 1973

- Silver Anniversary Collection MUSICAL BOX SOCIETY INTERNATIONAL 1974

- The Marvelous World of Music Machines Heinrich Weiss-Stauffacher 1976

- MUSIC AND THE BRAIN MACDONALD CRITCHLEY & R.A.HENSON 1977

- Von der Aolsharfe zum Digitalspieler Jan _Brauers 1984

- THE WONDERLAND OF MUSIC BOXES AND AUTOMATA Daniel Troquet 1989

- Museums of Horology La Chaux-de-Fonds Le Locle Francois Mercier 1991

- AUTOMATES ET MUSIQUES Pendules Anne Winter-Jensen M.E.L.D.L. Geneve 1987

- L'Oregue de Barbarie Helmut Zeraschi Payot Lausanne 1980

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su carillon

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su carillon

Collegamenti esterni

- Il mondo dei carillon e degli automi. Museo virtuale., su automates-boites-musique.com.

- Indice carillon made in U.s.a dagli anni 70 ad oggi, non commerciale, per collezionisti, su musicboxdreams.net.

- Associazione Italiana Musica Meccanica - Museo Marino Marini, su ammi-italia.com.

| Controllo di autorità | GND (DE) 4182265-1 · NDL (EN, JA) 00568940 |

|---|