Nicolaus de Jamsilla

Nicolaus de Jamsilla (... – ? estate o autunno del 1325[1]) è stato uno storico italiano, sulla cui esistenza e identità sono stati avanzati dubbi dalla filologia, sicché spesso ci si riferisce con il nome convenzionale di "Pseudo-Jamsilla"[2].

Identità fittizia

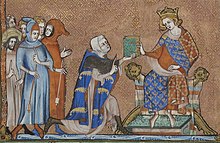

[modifica | modifica wikitesto]Nella raccolta miscellanea Rerum Italicarum scriptores (Scrittori di cose italiche, acronimo RIS), compilata nel Settecento da Ludovico Antonio Muratori, è stata tramandata, nel tomo VIII (Milano, 1726), una «Historia de rebus gestis Friderici II Imperatoris eiusque filiorum Conradi et Manfredi Apuliae et Siciliae Regum, ab anno MCCX usque ad MCCLVIII. Adnectitur Anonymi supplementum de rebus gestis eiusdem Manfredi, Caroli Andagavensis et Conradini regum ab anno MCCLVIII usque ad MCCLXV» («Storia delle imprese dell’imperatore Federico II e dei suoi figli Corrado e Manfredi, re di Apulia e di Sicilia, dall’anno 1210 al 1258; vi è allegato un Supplemento di autore anonimo sulle imprese dello stesso Manfredi, di Carlo d'Angiò e di Corradino, sovrani, dall’anno 1258 al 1265»).

Dell'opera, che di per sé risulta fonte di grande valore[1] per la storia del Regno di Sicilia sotto Manfredi e i discendenti di Federico II,[1] nell'archetipo principale della tradizione manoscritta, ossia il «ms. Napoli, Bibl. naz., IX.C24», non è tramandato il titolo.[1]

Quest'ultimo risulta attribuito dal Muratori, come anche il nome dell'autore, un peraltro non noto "Nicolaus de Jamsilla" («Nicolai de Jamsilla»), sulla scorta del manoscritto che gli fece da base per la sua edizione.[1][3][4]

L'edizione di Muratori, che suddivideva la Cronaca in due parti distinte, tra Cronaca di per sé e Supplementum, influenzò la ripartizione nelle edizioni successive, da quella nella "Raccolta" di Giovanni Gravyer del 1770 alla silloge di Giuseppe del Re, non meno dell'attribuzione della data di composizione a un periodo di poco successivo al 1258: ipotesi seduttiva anche sulla recente proposta di Enrico Pispisa, il 1261, che ha evidenziato della cronaca «la funzione di ‘relazione ufficiale’ indirizzata al papato, finalizzata anche all’esaltazione del ruolo ricoperto dalla famiglia Lancia».[1] E «familiare e seguace del principe [Manfredi] e dei Lancia nel decennio 1250-1260» lo definisce anche Fuiano.[5]

Enrico Pispisa peraltro ritiene che se la redazione della cronaca negli anni 1252-1258 possa essere opinione generalmente condivisa, tale arco temporale può essere reso ancora più preciso e stringente se si consideri la pacatezza dei toni attraverso cui si dispiega la scrittura: questa circostanza, secondo Pispisa, autorizza a collocare la realizzazione dell'Historia «in un periodo di assoluta certezza e di fervide speranze per Manfredi: negli anni 1261-1263, forse intorno al novembre del 1262, quando il re di Sicilia giunse quasi a un accordo con papa Urbano IV».[3]

Secondo Delle Donne, tale ipotesi viene tuttavia destituita di verosimiglianza dal fatto che nella Cronaca sono evidenti tranches compositive in cui l’opera denuncia la propria dipendenza dalla Historia di Saba Malaspina, il che la riporta ad un periodo successivo al 1283-1285.[1]

Il manoscritto napoletano su citato è il più antico dei codici da cui l'opera è nota: un manoscritto risalente al XV secolo e appunto conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli:[3][4] seppure non spicchi per la correttezza delle "lezioni", si afferma tra gli studiosi quale il "testimone" più autorevole della Historia,[3][4][6] mentre «sembrano dipendere, direttamente o indirettamente» da esso tutti gli altri codici.[2][7]

Il nome di Jamsilla (un «nome discusso» avverte Fuiano nella sua Comunicazione del 1951)[8] era stato ripreso da Muratori da un altro "testimone" manoscritto, di proprietà di Vincenzo de Miro, nobile sorrentino,[9] derivato a sua volta da un codice più antico da un notaro napoletano di nome Giovan Battista Mattia: proprio sul frontespizio figurava infatti l'annotazione: Anonymi de Rebus gestis Frederici Imperatoris, sive Chronicon Nicolai de Jamsilla.[10]

Il fatto che il manoscritto principale fosse adespota è stata impasse che ha dunque suscitato per secoli l'incrociarsi di proposte di diverse attribuzioni, da parte degli studiosi, specialmente dacché nell'onomastica delle fonti storiche di età sveva «il nome Jamsilla non risulta attestato»,[1][3] «mentre in età angioina venne in Italia meridionale al seguito di Carlo I una famiglia Joinville».[1][2][3][4][7]

Fra tali attribuzioni si segnalano l'ipotesi di Bartolommeo Capasso[1][1][11] che tale nome potesse indicare semplicemente il proprietario di un manoscritto della Historia,[3][4] mentre l'autore ne potesse essere un Nicola da Rocca, notaio imperiale.[3][4]

Analogamente il nome di un notaio, Nicola da Brindisi, fu proposto da Friederich Wilhelm Schirrmacher,[1][2][3][4][12][13] mentre August Karst[2][14][15]

suggeriva il nome di Goffredo di Cosenza,[3][4] in base al fatto che fosse frequentemente menzionato, nella prima parte dell’opera, come «presente ai fatti».[1]

Da riportare al proposito tuttavia l'obiezione di «Michele Fuiano»[1][2][16] all'ipotesi di Karst, fondata sull'assenza invece di Goffredo al seguito di Manfredi «nella parte finale del tragitto verso Lucera del 1° novembre 1254», la cui «minuziosa» descrizione fa invece desumere una «partecipazione diretta»,[1] «personale»[17] e autoptica.[2]

Fuiano, in generale, obietta[17] al tentativo di Schirrmacher e di Karst di identificare con sicurezza l'autore della Cronaca rilevando, al suo proposito, la mancanza di «dati storici accertati», tanto che era stata avanzata la più impersonale ipotesi che il nome fosse semplicemente quello del proprietario del manoscritto; eppure, nota lo studioso, si deve nondimeno fronteggiare la «scorrettezza»[17] del testo di cui si dispone, che è notevole altresì per la «perizia» dell'arte scrittoria, di uno stile «non indegno» della «rifioritura stilistica del latino» di quel periodo nello stile della «cancelleria imperiale» e tuttavia la presenza disarmante di qualche periodo incomprensibile o addirittura di «qualche interruzione o lacuna».[17]

Nello specifico, oltre alla obiezione riguardante Lucera,[17] Fuiano non accetta l'attribuzione a Goffredo di Capasso, in quanto questi era ricordato generalmente come «segretario» di Manfredi[5] e tutti costoro erano stati allontanati durante la fuga per questione di riservatezza, finché non fossero stati invitati a raggiungere il sovrano ormai in salvo. Poiché dunque con Manfredi erano rimasti solo gli scudieri, le alternative si ridurrebbero a Nicola da Brindisi come proposto da Schirrmacher o Nicola da Rocca proposto da Capasso: «oppure qualche altro?».[5]

Più recente la riproposizione (rispetto alla precedente proposta del Capasso) del nome di Nicola da Rocca, per il documento che fu la «fonte diretta» della prima parte dell'opera, spostandone la datazione complessiva «agli inizi del XIV secolo».[1]

L'analisi delle fonti: la struttura dell'opera e la autorialità di "Nicolò"

[modifica | modifica wikitesto]L'ipotesi di Raffaello Morghen

[modifica | modifica wikitesto]

Lo storico Morghen,[18] nel 1934, analizza lo stile della prosa in cui lo storiografo stende la Cronaca, «elegante» e inappuntabile, la sua attenzione ai particolari ma, di più, alla logica interna secondo cui gli avvenimenti si svolgono, tale da renderla, «insieme con la coeva Historia del guelfo Saba Malaspina, la più importante fonte per la storia del mezzogiorno d'Italia nel periodo svevo».

L'impressione che Morghen ne ricava è un senso di consapevolezza, da parte dello scrivente, del proprio lavoro e della propria fisionomia di storico più che di semplice compilatore.

La rilevanza posta su Manfredi e la cura dei dettagli gli suggeriscono che la compilazione sia stata effettuata da persona del seguito di Manfredi stesso, sebbene, nota lo studioso, le tendenze «guelfe» non nuocciano «eccessivamente alla veridicità del racconto».

Da tali analisi, Morghen trae la conclusione che il nome del cronista sia derivato «probabilmente» da quello del possessore di uno dei manoscritti della Historia, con una variazione di consonante, ovvero «Nicolaus de Jamvilla (dal francese Janville)», ma che invero l'autore possa essere identificato con il «notaio Gervasio di Martina[19] che fu seguace fedele di Manfredi e zelante collaboratore della sua opera politica specialmente dal 1253 al 1256».

La proposta filologica di Fulvio Delle Donne

[modifica | modifica wikitesto]Lo studioso si occupa della Historia e dell'individuazione del suo autore in più contributi, esponendo proposte e teorie che in parte confluiranno anche nella voce su Nicolò curata per l'Enciclopedia Treccani.[1]

Delle Donne nota come nella prima pubblicazione dell'opera, da parte di Ferdinando Ughelli nel 1662,[20] essa risulta adespota.[1][3][4]

Le titolazioni date risultano desunte dal contenuto della Cronaca.[3][4]

In tale condizione è riprodotta nel 1723 da Johann Georg Eckardt e da Giambattista Caruso, il quale si servì anche di un codice messinese per introdurre qualche variante.[1]

Pregevole la «fattura letteraria», lo stile riflette l’eleganza e la «ricercatezza» retorica «tipica delle scuole di dictamen» dell’Italia meridionale della prima metà del XIII secolo.

Fuiano definisce addirittura «suggestiva»la narrazione, che trattiene il lettore per il senso raffinato dell'arte nello scrivere, e la stessa umanità dell'autore che trapela, sfumata, dalla sua opera.[8]

L’interpretazione ideologico-politica e la valutazione delle notizie trasmesse non sono esenti da dubbi, anche perché l’opera è comunque leggibile da edizioni «poco sicure dal punto di vista ecdotico» e per l’incertezza relativa all’identità dell’autore, come sottolinea Delle Donne.[7]

Se la cronaca, «comunque mutila»,[1] «deve essere necessariamente successiva al 1283-85, ovvero al periodo di composizione della Historia di Saba Malaspina, che viene usata come fonte»,[1] tale ipotesi, specie quanto alla filiazione dall'opera di Malaspina, influirebbe anche sull'attribuzione di una cronologia all'evanescente figura di "Nicolò di Jam(s/v)illa".[1]

Delle Donne ugualmente rileva che «alcuni esemplari [della] cronaca recano un’intestazione da cui si ricava che si tratta di copie esemplate da un antigrafo un tempo posseduto dai Iamvilla».[7][21]

La struttura della Historia, talora desultoria e in genere irregolare, può rivelare indizi quanto al proprio autore, o a una molteplicità di autori: addirittura si presenta come una paratassi di sezioni disomogenee,[1] di cui la prima rapidamente scorre dalla morte di Federico II a quella di Corrado; la seconda si sofferma in maniera più dettagliata e precisa, come di cronista presente ai fatti, sugli eventi del 1254 e su Manfredi sino alla sua fuga in Puglia greve dell'accusa dell'uccisione di Borrello di Anglona; la terza, ugualmente particolareggiata, piuttosto che su Manfredi si orienta maggiormente sulle gesta di Pietro Ruffo in Sicilia e Calabria fino all’estate del 1255; la quarta invece, concisa e discontinua, continua la narrazione dei fatti sino all’incoronazione di Manfredi dell’11 agosto 1258; infine, vi è giustapposto il cosiddetto (da Muratori) Supplementum, non considerato parte integrante dell'opera e originato dal testo della Historia di Saba Malaspina, di cui «riproduce il secondo, il terzo e l’inizio del quarto libro», rimanipolata però «in chiave filomanfrediana o più ampiamente filosveva», e che riprende gli avvenimenti sino alla discesa di Corradino del 1267.[1]

Da tali osservazioni,[1] il lavoro filologico desume, corroborato nella sua conclusione in più dalla constatazione che la terza parte derivi da opera di solide attribuzione e composizione, che la Historia sia da ricondursi ad un «anonimo compilatore» che «abbia messo assieme almeno tre diversi testi o fonti, con l’intento di farsi, a sua volta, autore di un’opera storiografica»[1] e che tale possa essere la figura del «"cosiddetto"»[8] Niccolò di Jamsilla, di cui null'altro effettivamente si possa affermare se non una anonima, ma presente, fisionomia autoriale.

Anche le riflessioni sui possibili autori delle singole parti di cui la Historia risulta costituita, o delle loro fonti, sono gravide di suggestioni quanto ad una potenziale identità dell'autore/compilatore.[1]

1. L'attenzione al lessico e la capacità di ricorrere con scioltezza alle tecniche retoriche, comprese allocuzioni e studiate cesure, dell'autore della «prima fonte»[6] potrebbe ricondurre ad un «notaio di cancelleria e dictator Nicola da Rocca», in contatto diplomatico con il Goffredo di Cosenza di cui nell’opera sono ricorrenti menzioni, afferente ad altolocate amicizie cardinalizie e a sua volta capace di suggerimenti, nei confronti di Manfredi, che potessero riavvicinare costui al papa, anche in ordine alla conclusiva «celebrazione del ritorno della concordia, connotata da atmosfere di pace universale». La cronologia di tale fonte sarebbe da fissare all'«estate del 1256».[1]

2. La possibilità che la «seconda fonte» risalga all’inizio del 1257,[6] limitandosi al racconto delle vicende di Pietro Ruffo tra Sicilia e Calabria, l'accento «moralistico» che assume l'annotazione della disfatta degli avversari di Manfredi in vista della sua celebrazione, e ancor più della vittoria riportata dai calabri, sarebbero un indizio che riporterebbe la cronaca alla penna di un «cosentino», forse un «rappresentante del ceto preminente di Cosenza fautore della fazione sveva».[1]

3. La «terza fonte diretta», nella sua chiarezza per gli studiosi quanto a «struttura e contenuti originali», ossia la «Historia di Saba Malaspina»,[6] permette, per il gioco logico di esclusione, di far risaltare come non riconducibili ad altra fonte unicamente le frettolose notazioni riguardanti l'arco di tempo tra l’estate del 1255 e l’incoronazione di Manfredi: in esse di per sé potrebbero dunque riconoscersi una sorta di «cerniera di collegamento» con la porzione di testo ricavata dall'opera di Saba Malaspina, tratte da una cronaca sintetica degli eventi, quale potrebbe ipotizzarsi quella «del non meglio identificabile, ma piuttosto attestato, archiepiscopus Cusentinus, oppure da una che segue lo schema della serie cronologica».[1]

4. Le tre premesse su riportate conducono all'ipotesi che il compilatore abbia invece seguito un più alto proposito da storiografo, «autore originale e non copista», che lo abbia spinto, piuttosto che alla paratassi, a sintetizzare e incastonare le fonti a sua disposizione in un'opera di maggiore creatività personale che potesse presentare la storia del Regno di Sicilia dal 1250 al 1267 in modo più compiuto.

La data di confezione di tale opera si porrebbe dopo la composizione della Historia di Saba Malaspina, che si è certi di poter collocare verso il 1283-1285: tale dato cronologico, insieme con la propensione verso gli Svevi, in particolare Manfredi,[6] e l'attenzione nei confronti degli eventi siculo-calabresi, indirizza l'opzione verso «la temperie connessa con la guerra del Vespro, ovvero con la ribellione siciliana alla dominazione angioina, scoppiata nel 1282».[1]

5. Spingendo oltre l'ipotesi, si potrebbe identificare il compilatore in un «sostenitore dei diritti e delle rivendicazioni aragonesi sul Regno di Sicilia», nate dal matrimonio tra la figlia di Manfredi e Pietro III d’Aragona.[1]

Conclusioni

[modifica | modifica wikitesto]Incrociando tali argomentazioni con la tradizione manoscritta dell’opera e in particolare con la sua connessione con la «famiglia Joinville», si potrebbe ipotizzare[1] sia che Iamsilla possa essere corruzione,[7] tipica fra antigrafo e copie, del lemma Iamvilla recato da queste ultime, e a sua volta derivato dal cognome gentilizio dell'omonima famiglia proprietaria dell'antigrafo, i francesi Joinville,[2] giunti in Italia al seguito di Carlo d'Angiò,[3] sia che l'autore possa identificarsi proprio in quel "Nicola de Joinville" che la tradizione aveva «ritenuto solo un possessore del manoscritto».[1]

In più, si potrebbe individuare più precisamente fra le tre personalità omonime vissute al periodo di compilazione/composizione della Historia («tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo»), quale possibile autore, il più rilevante e compatibile fra questi a riguardo di tale operazione, ossia il figlio di «Jean ‘Trouillard’ de Joinville e Belladama (o Belladonna) Ruffo», a sua volta figlia del «Pietro Ruffo a cui è dedicata la seconda parte dell’opera».[1]

Di tale Nicola de Joinville, inoltre, si sa della partecipazione, alla fine del 1314, alla «campagna militare angioina contro la Sicilia», alla sfortunata conclusione della quale «fu uno dei negoziatori e dei garanti della tregua che venne conclusa a Trapani, il 23 dicembre di quell’anno, con Federico III d’Aragona».

Tali dati rendono plausibile che, entrato in possesso di una copia della Historia compilata in Sicilia, egli ne abbia fatto realizzare una ulteriore copia (forse "contaminandola" secondo il procedimento e per l'intento su esposti), giacché tanta parte di essa si focalizzava su «suo nonno, Pietro Ruffo, e forniva notizie utili alla conservazione della memoria delle vicende familiari», per quanto in ottica non favorevole.[1]

Questa ipotesi potrebbe così fornire agli studiosi un Terminus ante quem ("punto prima del quale fissare la data in considerazione"), il 1314 appunto, da accostare a quel Terminus post quem ("punto dopo il quale fissare la data in considerazione") precedentemente desunto (dalla solida data/periodo di composizione della fonte-Historia di Saba Malaspina: 1283-1285).

La produzione di Nicola dunque dovrebbe datarsi tra l'ultimo ventennio del XIII secolo e il primo ventennio del XIV.

Di qui, se si può validamente far corrispondere, o sostituire, la vaga o soprattutto improbabile fisionomia di Nicolò di Jamsilla con un più convincente Nicola de Joinville, «allora la sua morte potrebbe essere fissata all’estate o all’autunno del 1325».[1]

Ulteriori ipotesi di Fulvio Delle Donne

[modifica | modifica wikitesto]L'opera cronachistica, in sé e per come essa viene presentata nella Historia, offre particolare risalto alla concezione "eternizzante" della memoria nel tempo, quasi una sorta di «equivalente laico della beatitudine immortale del mondo ultraterreno»:[7] in effetti, non si potrebbe identificare miglior candidato alla tutela della memoria in opere di carattere storiografico, cronachistico e memorialistico che in uno dei notai della cancelleria stessa di Federico, «ovvero dalla categoria di funzionari che, più di ogni altra, incentra[va] la propria attività sull’attestazione della publica fides e sulla conservazione della memoria documentaria».[7]

L’autore della compilazione/opera storiografica risulta essere consapevole dei risultati della «propaganda anti-federiciana elaborata negli ambienti vicini alle posizioni papali», e forse in età tale da aver «vissuto direttamente l’epoca dell’aspro scontro tra cancelleria papale e cancelleria imperiale»: seguendo tale ipotesi e indizi nell'opera stessa, l’autore dovrebbe ricercarsi in particolare fra i «notai che lavorarono presso la cancelleria federiciana e che ebbero rapporti con la curia papale», cosicché, ritiene Delle Donne, si possono fare i nomi di «Belprando di Cosenza, attestato come notaio presso Federico II e Corrado IV e poi, forse, come canonicus Cusentinus, nel 1267, arcivescovo di Cosenza tra il 1276 e il 1278; Giacomo da Poggibonsi, che fu notaio di Pandolfo di Fasanella, capitano generale della Toscana e, poi, nel 1258, camere domini pape notarius; Nicola da Rocca, noto maestro di ars dictaminis e attivo notaio delle cancellerie di Federico II, Corrado IV e Manfredi, ma anche, per un certo periodo, vicino alla curia papale»; Rodolfo da Poggibonsi, notaio di Federico, Corrado, Manfredi e Re Enzo[2] ma, nel 1257, anche del cardinale diacono Ottaviano e, dal 1263 al 1268, del re Alfonso di Castiglia. Tra gli individuati come possibili autori, «ricompare» «il nome di Nicola da Rocca».[7]

In particolare, avvisa lo studioso, si potrebbe propendere per «i due personaggi provenienti da Cosenza, ovvero dalla città che, come detto, viene ampiamente esaltata nell’Historia, a proposito della sua opposizione a Pietro Ruffo» ma Delle Donne preferisce non pronunciarsi nella scelta.[7]

Il monito di Enrico Pispisa

[modifica | modifica wikitesto]Enrico Pispisa, dopo aver scorso le diverse attribuzioni, avverte[3][4] che, sebbene «recentemente Delle Donne si [sia] nuovamente concentrato su Nicola da Rocca», «l'identificazione di Karst [con Goffredo di Cosenza] rimane la più documentata» e non contestabile, finché non emergano nuovi «dati di fatto». Resta dunque ben ferma, secondo lo studioso, l'ipotesi che si tratti di «uomo molto vicino a Manfredi e addentro alle questioni politiche e diplomatiche affrontate nella Curia regia».[3][4]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak Fulvio Delle Donne, Niccolò di Jamsilla Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 78, su treccani.it, 2013.

- ^ a b c d e f g h i Fulvio Delle Donne, La cultura di Federico II: genesi di un mito. Il valore della memoria e della “philosophia” nell’Historia dello Pseudo-Iamsilla, 2001, pp. 75-109. in Fulvio Delle Donne, Politica e letteratura nel Mezzogiorno medievale : la cronachistica dei secoli XII-XV /, Salerno, Carlone, 2001, ISBN 8886854420.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Enrico Pispisa, Nicolo Jamsilla (Federiciana), su treccani.it, 2005.

- ^ a b c d e f g h i j k l Enrico Pispisa, Nicolò di Jamsilla. Un intellettuale alla corte di Manfredi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1993, ISBN 8872841135. fuori catalogo

- ^ a b c Fujano, p. 329.

- ^ a b c d e Fulvio Delle Donne, Gli usi e i riusi della storia. Funzioni, struttura, parti, fasi compositive e datazione dell'Historia del cosiddetto Iamsilla, in BULLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO, n. 113, 2011, pp. 31-122.

- ^ a b c d e f g h i Fulvio Delle Donne, La cultura di Federico II: genesi di un mito. Il valore della memoria e della philosophia nell’Historia dello pseudo-Iamsilla, su stupormundi.it. (saggio di aggiornamento al citato saggio del 2001).

- ^ a b c Fujano, p. 327.

- ^ Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna nel regno di Puglia e Sicilia: Svevi, su books.google.it, p. 103.

- ^ Giuseppe del Re e Domenico del Re (a cura di), Volume 2 di Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna nel regno di Puglia e Sicilia: raccolti e pubblicati secondo i migliori codici da Giuseppe del Re, Domenico del Re con discorsi proemiali, versioni, note e comenti de' Signori Bruto Fabricatore, Stanislao Gatti, Michelangelo Naldi, Scipione Volpicella, Emmanuele Rocco, Nicola Corcia, Camillo Minieri-Riccio e dell'editore, Napoli, Stamperia dell' Iride, 1868., (ossia Volume 2 di Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna nel regno di Puglia e Sicilia: raccolti e pubblicati secondo i migliori codici da Giuseppe del Re, con discorsi proemiali, versioni, note e comenti de' Signori Bruto Fabricatore, Stanislao Gatti, Michelangelo Naldi, Scipione Volpicella, Emmanuele Rocco, Nicola Corcia, Camillo Minieri-Riccio e dell'editore, su books.google.it, pp. 647-648.)

- ^ Bartolomeo Capasso, Le fonti della storia delle provincie napolitane dal 586 al 1500, Napoli, 1902, p. 106 n.1., rist. anast. Bologna 1986

- ^ (DE) Friedrich Wilhelm Schirrmacher, Die letzten Hohenstaufen, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1871, p. 698.

- ^ Allo storico tedesco F. W. Schirrmacher si deve la scoperta dei documenti originali sui Colloqui di Marburgo.

- ^ August Karst, Ueber den sogenannten Jamsilla, in Historisches Jahrbuch, n. 19, Münster, 1898, pp. 1-28.

- ^ A proposito di Karst e dei moventi dei suoi giudizi non è possibile trascurare le osservazioni di prudenza in Luciano Catalioto, La «Storia di Manfredi» di August Karst. La critica storica sincrona e la sua lettura nel XX secolo, su academia.edu.

- ^ Michele Fuiano, Studi di storiografia medievale e umanistica, Napoli, Giannini, 1975 rist., pp. 200-201.

- ^ a b c d e Fujano, p. 328.

- ^ Raffaello Morghen, Niccolò di Jamsilla, su treccani.it, 1934.

- ^ Citato peraltro dallo stesso "Iamsilla": Francesco Attanasio, Dal 1245 al 1271, Manfredi, Corradino ed i Lancia, ultimi Svevi nelle nostre terre, su saprirovinata.wordpress.com, 2019.

- ^ Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna nel regno di Puglia e Sicilia: Svevi, su books.google.it, p. 103.: nel Proemio editoriale in Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna nel regno di Puglia e Sicilia: Svevi, a cura di Giuseppe Del Re, Domenico Del Re, Bruto Fabricatore, Stanislao Gatti, Michelangelo Naldi, Scipione Volpicella, Emmanuele Rocco, Nicola Corcia, Camillo Minieri-Riccio, Napoli, Stamperia dell'Iride, 1868 (Google Books) p. 103

- ^ (DE) Otto Cartellieri, Reise nach Italien im Jahre 1899, su amad.org, 1901.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Fulvio Delle Donne, Niccolò di Jamsilla. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 78, su treccani.it, 2013.

- Raffaello Morghen, Niccolò di Jamsilla, su treccani.it, 1934.

- Michele Fujano, Niccolò Jamsilla (PDF), in Atti della Accademia Pontaniana, n.s. vol.III, Napoli, Giannini, 1951.

- Fulvio Delle Donne, La cultura di Federico II: genesi di un mito. Il valore della memoria e della “philosophia” nell’Historia dello Pseudo-Iamsilla, 2001, pp. 75-109. in Fulvio Delle Donne, Politica e letteratura nel Mezzogiorno medievale : la cronachistica dei secoli XII-XV /, Salerno, Carlone, 2001, ISBN 8886854420., e il saggio di aggiornamento ad esso: Fulvio Delle Donne, La cultura di Federico II: genesi di un mito. Il valore della memoria e della philosophia nell’Historia dello pseudo-Iamsilla, su stupormundi.it.

- Enrico Pispisa, Nicolo Jamsilla (Federiciana), su treccani.it, 2005.

- Enrico Pispisa, Nicolò di Jamsilla. Un intellettuale alla corte di Manfredi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1993, ISBN 8872841135.

- Fulvio Delle Donne, L'Historia del cosiddetto Iamsilla e le origini del Vespro. in Luciano Catalioto (a cura di), Medioevo per Enrico Pispisa, Messina, Centro Internazionale di Studi Umanistici, 2014, pp. 169-193, ISBN 9788887541564.

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikisource contiene una pagina dedicata a Niccolò di Jamsilla

Wikisource contiene una pagina dedicata a Niccolò di Jamsilla

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- Raffaello Morghen, NICCOLÒ di Jamsilla, in Enciclopedia Italiana, vol. 24, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1934.

- Fulvio Delle Donne, NICCOLÒ di Jamsilla, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 78, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2013.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 64338702 · ISNI (EN) 0000 0001 2027 3151 · BAV 495/294320 · CERL cnp02148450 · LCCN (EN) no2011084914 · GND (DE) 1089617992 · BNF (FR) cb15788899r (data) |

|---|