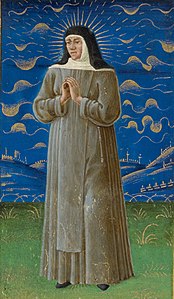

Caterina da Bologna

| Santa Caterina da Bologna | |

|---|---|

| |

Badessa | |

| Nascita | Bologna, 8 settembre 1413 |

| Morte | Bologna, 9 marzo 1463 |

| Venerata da | Chiesa cattolica |

| Beatificazione | 13 novembre 1703 da papa Clemente XI |

| Canonizzazione | Basilica Vaticana, 22 maggio 1712 da papa Clemente XI |

| Santuario principale | a Bologna |

| Ricorrenza | 9 marzo |

| Attributi | giglio, abito delle clarisse |

Caterina da Bologna, o Caterina de' Vigri[1] (Bologna, 8 settembre 1413 – Bologna, 9 marzo 1463), è stata una religiosa italiana, fondatrice e prima badessa del monastero delle clarisse del Corpus Domini di Bologna. È stata canonizzata da papa Clemente XI il 22 maggio 1712.

Biografia[modifica | modifica wikitesto]

Nasce da Benvenuta Mammolini e da Giovanni de' Vigri, patrizio ferrarese, dottore in legge e pubblico lettore a Padova, al servizio del marchese Niccolò III d'Este, signore di Ferrara.

Fin da piccola viene educata a Bologna dalla madre e da parenti, per via delle molte assenze del padre, il quale però vuole che impari anche il latino.

Nel 1424, all'età di 11 anni, Caterina entra alla corte estense come damigella di compagnia di Margherita d'Este, figlia naturale di Niccolò III. Riceve l'educazione propria del tempo: studia musica, pittura, danza, impara a poetare e diventa esperta nell'arte della miniatura e della copiatura. Nel 1427 lascia la corte estense e si unisce a un gruppo di giovani di famiglie gentilizie che facevano vita in comune, intenzionate inizialmente a seguire la spiritualità agostiniana.

Nel 1432 professa con le compagne la regola di santa Chiara, approvata da papa Innocenzo IV, e dà inizio alla vita claustrale francescana nel monastero del Corpus Domini.

Venerata già in vita dal popolo per le sue virtù carismatiche, nel 1456, dopo insistente invito della cittadinanza e delle autorità civili e religiose, Caterina giunge a Bologna per fondarvi il monastero del Corpus Domini, di cui sarà badessa per i successivi sette anni, cioè fino alla morte, avvenuta il 9 marzo 1463.

Caterina fa parte di una serie di clarisse legate all'Osservanza francescana, caratterizzate dall'aver fatto sintesi tra santità e amore per la cultura, tra le quali spiccano Cecilia Copoli da Perugia, Eustochia Calafato da Messina, Battista Camilla da Varano da Camerino e la beata Illuminata Bembo, biografa della santa bolognese.

Il corpo incorrotto[modifica | modifica wikitesto]

Fu seppellita nella nuda terra, ma dopo diciotto giorni fu dissotterrata, intatta e profumata. Dopo varie peripezie il suo corpo trovò una collocazione soddisfacente che ancor oggi conserva: si trova nel monastero delle Clarisse di Bologna, senza alcuna maschera, seduta, visibile a tutti. In alto, sopra la sedia, si legge la scritta: "Et gloria eius in te videbitur" ("In te [Caterina] si vedrà la Sua gloria [di Dio]"). Fu canonizzata da Papa Clemente XI il 22 maggio 1712, solennità della SS. Trinità.

La beata Illuminata Bembo, subentrata a santa Caterina come badessa, descrisse in qualità di testimone oculare gli avvenimenti che fecero seguito al trapasso della futura santa[2], come il dolce profumo che emanava dal corpo, che trasudava inoltre un liquido aromatico trasparente, fenomeno che dura ancora oggi imbevendo le vesti, tanto che le monache devono cambiarla periodicamente. Per più di settant'anni le unghie e i capelli crebbero e furono regolarmente tagliati.[3]

Ogni anno, dall'8 al 16 marzo, nel monastero del Corpus Domini di Bologna si celebra un Ottavario in onore di santa Caterina, compatrona della città.[senza fonte]

Opere[modifica | modifica wikitesto]

Gli scritti[modifica | modifica wikitesto]

- Sette armi spirituali, Bologna, Baldassarre Azzoguidi, 1475.

- Le sette armi spirituali, Ed. Monastero del Corpus Domini, Bologna 1998 (trascrizione in lingua corrente dell'opera di Santa Caterina a cura di Sr M. Giovanna, clarissa del medesimo Monastero);

- I dodici giardini, Ed. Inchiostri Associati 1999;

- Rosarium, Poema del XV Secolo, Ed. Barghigiani, Bologna, 1997;

- Via Crucis, tratta dal Rosarium, Ed. Barghigiani;

- I sermoni, Ed. Barghigiani, Bologna 1999;

- Le Sette Armi Spirituali, Ed. del Galluzzo 2000;

- Laudi, Trattati e Lettere, Ed. del Galluzzo 2000;

- Corona de la Madre de Christo, Ed. Digigraf 2006.

I dipinti[modifica | modifica wikitesto]

Oltre a miniare codici e le sue stesse opere, Caterina de' Vigri dipinse vari quadri di soggetto religioso, che sono custoditi nel Santuario del monastero del Corpus Domini. Uno dei suoi quadri, che ritrae Sant'Orsola con le sue compagne, e santa Caterina stessa inginocchiata davanti a loro, si trova alla Pinacoteca nazionale di Venezia.

La violetta[modifica | modifica wikitesto]

Nello stesso convento del Corpus Domini è ottimamente conservata la violetta che, secondo la tradizione, veniva suonata dalla santa. Si tratta di un piccolo strumento ad arco, di fattura piuttosto inconsueta, data la presenza di due tavole armoniche, una più larga in acero, dove attualmente è situato il ponticello, e una più stretta e distale, in abete (dove più verosimilmente il ponte era collocato). Le particolarità di questo strumento hanno suscitato varie discussioni tra gli esperti del settore circa la sua autenticità (è dipinta tuttavia quasi identica in una pala di Federico Zuccari del 1608) e circa la sua forma particolare.

Fonti[modifica | modifica wikitesto]

Opuscoletti editi dal Monastero di clausura del Corpus Domini:

- S. Caterina de' Vigri, Scrittrice mistica francescana. I libri che parlano di lei.

- G. Aquini ofm, Vita breve, Santa Caterina da Bologna.

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ Nel monastero del Corpus Domini di Ferrara la targa riporta il cognome Vegri. Talvolta sono usati altri cognomi Vegri, Nigri, Negri; C. da Bologna, vedi enciclopedia treccani http://www.treccani.it/enciclopedia/santa-caterina-vigri_(Dizionario-Biografico)/

- ^ Illuminata Bembo, Specchio di illuminazione, (a cura di Juri Leoni), Ed. Biblioteca Francescana, 2020.

- ^ Giuseppe Fallica, Il miracolo dei corpi incorrotti, Edizioni Segno, 2009, pp. 232-234.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Illuminata Bembo, Specchio di Illuminazione. Vita di S. Caterina da Bologna (1469), Bologna, 1983.

- G. Cantagalli, Caterina De' Vigri. La Santa Eucaristica di Bologna, Bologna 1927.

- R. Ricciardi, Santa Caterina da Bologna, Bologna 1979.

- P. Angel Rodriguez Guerro, Vita di Santa Caterina da Bologna. Bologna, 1996.

- Dalla Corte Estense alla Corte Celeste. Santa Caterina da Bologna, Bologna 2001.

- G. Morina, Vita della Beata Caterina da Bologna, Descritta in pittura, Bologna 2002.

- M. Bartoli, Caterina, la Santa di Bologna, Bologna 2003.

- S. Spanò Martinelli, Il processo di canonizzazione di Caterina Vigri, Firenze 2003.

- Caterina Vigri, la Santa e la Città, Atti del Convegno (Bologna, 13-15 novembre 2002), Firenze 2004.

- V. Fortunati e C. Leonardi, Pregare con le Immagini, Il breviario di Caterina Vigri, Firenze-Bologna 2004.

- P. Rubbi, Una Santa, una Città, Caterina Vigri, co-patrona di Bologna, Firenze 2004.

- E. Bäbler - S. Ernst, E. Zacherl, Katharina (Vigri) von Bologna (1413-1463), Leben und Schriften, Münster 2012. ISBN 978-3-8482-1026-8.

- G. Della Balda, Caterina Vigri da Bologna, Clarissa Minoritica. Una santa del passato che interroga l'avvenire, "Miscellanea Francescana" (III-IV/114) 2014.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikisource contiene una pagina dedicata a Caterina da Bologna

Wikisource contiene una pagina dedicata a Caterina da Bologna Wikiquote contiene citazioni di o su Caterina da Bologna

Wikiquote contiene citazioni di o su Caterina da Bologna Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Caterina da Bologna

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Caterina da Bologna

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- Serena Spanò, Caterina Vigri, santa, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 22, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1979. URL consultato il 6 luglio 2017.

- (EN) Saint Catherine of Bologna, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (DE) Caterina da Bologna, su ALCUIN, Università di Ratisbona.

- Opere di Caterina da Bologna, su MLOL, Horizons Unlimited.

- (EN) Opere di Caterina da Bologna / Caterina da Bologna (altra versione), su Open Library, Internet Archive.

- (EN) Caterina da Bologna, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.

- Caterina da Bologna, su Santi, beati e testimoni, santiebeati.it.

- Caterina da Bologna, su causesanti.va, Congregazione delle cause dei santi.

- La Salma Paziente di Caterina, la Santa di Bologna, di Mitì Vigliero

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 41871961 · ISNI (EN) 0000 0000 7974 0511 · SBN SBLV142793 · BAV 495/22972 · CERL cnp00900761 · Europeana agent/base/160599 · ULAN (EN) 500003443 · LCCN (EN) n85277963 · GND (DE) 100938892 · BNE (ES) XX1219607 (data) · BNF (FR) cb121146907 (data) · J9U (EN, HE) 987007604771105171 · NSK (HR) 000296206 · WorldCat Identities (EN) lccn-n85277963 |

|---|