Internet in Giappone: differenze tra le versioni

Nessun oggetto della modifica |

Nessun oggetto della modifica |

||

| Riga 1: | Riga 1: | ||

__NOINDEX__ |

__NOINDEX__ |

||

== Storia == |

== Storia == |

||

=== |

=== Lo sviluppo della tecnologia di base: da JUNET a WIDE === |

||

[[File:Jun Murai 20091031.jpg|thumb|[[Jun Murai]], riconosciuto in patria come il "padre dell'Internet giapponese"<ref>{{cita|Esaki, Sunahara e Murai, 2008|p. 1}}.</ref>]] |

[[File:Jun Murai 20091031.jpg|thumb|left|[[Jun Murai]], riconosciuto in patria come il "padre dell'Internet giapponese"<ref>{{cita|Esaki, Sunahara e Murai, 2008|p. 1}}.</ref>]] |

||

[[Internet]] fu introdotto in [[Giappone]] a metà degli anni ottanta del XX secolo. Come molti altri paesi, fu originariamente sviluppato come un progetto di rete sperimentale da alcuni informatici con l'obiettivo di condividere su larga scala le proprie risorse informatiche, nonché informazioni, conoscenze e idee<ref name="izumi">{{Cita web |url=http://www.anr.org/web/html/archive/old/html/output/98/PAN98_e.htm |titolo=Internet in Japan in Asian Context |autore=Aizu Izumi |editore=Asia Network Research|lingua=en |data=1998|accesso=20 gennaio 2017}}</ref>. Il sistema, chiamato [[JUNET]], collegava tre università di [[Tokyo]] (l'[[Università di Tokyo]], l'[[Istituto di Tecnologia di Tokyo]] e l'[[Università Keio]]<ref>{{cita|Gottlieb e McLelland, 2003|p. 3}}.</ref>) ed era in grado di interconnettersi a [[Usenet]] negli [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]]. A poco a poco, anche altri scienziati nel campo della fisica, della biologia, dell'astronomia o di altri settori delle scienze naturali iniziarono a usufruirne<ref name="izumi"/>. |

[[Internet]] fu introdotto in [[Giappone]] a metà degli anni ottanta del XX secolo. Come molti altri paesi, fu originariamente sviluppato come un progetto di rete sperimentale da alcuni informatici con l'obiettivo di condividere su larga scala le proprie risorse informatiche, nonché informazioni, conoscenze e idee<ref name="izumi">{{Cita web |url=http://www.anr.org/web/html/archive/old/html/output/98/PAN98_e.htm |titolo=Internet in Japan in Asian Context |autore=Aizu Izumi |editore=Asia Network Research|lingua=en |data=1998|accesso=20 gennaio 2017}}</ref>. Il sistema, chiamato [[JUNET]], collegava tre università di [[Tokyo]] (l'[[Università di Tokyo]], l'[[Istituto di Tecnologia di Tokyo]] e l'[[Università Keio]]<ref>{{cita|Gottlieb e McLelland, 2003|p. 3}}.</ref>) ed era in grado di interconnettersi a [[Usenet]] negli [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]]. A poco a poco, anche altri scienziati nel campo della fisica, della biologia, dell'astronomia o di altri settori delle scienze naturali iniziarono a usufruirne<ref name="izumi"/>. |

||

| Riga 12: | Riga 12: | ||

=== I primi provider === |

=== I primi provider === |

||

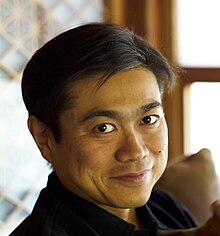

[[File:Joichi Ito Headshot 2007.jpg|thumb|[[Jōichi Itō]], cofondatore di [[TWICS]], il primo Internet |

[[File:Joichi Ito Headshot 2007.jpg|thumb|[[Jōichi Itō]], cofondatore di [[TWICS]], il primo Internet provider a essere lanciato in Giappone]] |

||

Nel 1985 l'insegnante inglese Jeffry Shapard e l'imprenditore [[Jōichi Itō]] avevano fondato [[TWICS]] (''Two Way Information Communication System''), il primo [[Internet service provider|provider di servizi Internet]] del Giappone. Cinque anni più tardi l'organizzazione inaugurò un servizio di trasferimento e-mail basato su protocollo UUCP, che per la prima volta permetteva a chiunque di inviare e ricevere e-mail liberamente anche al di fuori della rete accademica. Il servizio si appoggiava su WIDE, che due anni più tardi avrebbe svolto un ruolo importante nell'organizzazione della seconda edizione del meeting internazionale annuale organizzato dalla [[Internet Society]]<ref name="izumi"/>. |

Nel 1985 l'insegnante inglese Jeffry Shapard e l'imprenditore [[Jōichi Itō]] avevano fondato [[TWICS]] (''Two Way Information Communication System''), il primo [[Internet service provider|provider di servizi Internet]] del Giappone. Cinque anni più tardi l'organizzazione inaugurò un servizio di trasferimento e-mail basato su protocollo UUCP, che per la prima volta permetteva a chiunque di inviare e ricevere e-mail liberamente anche al di fuori della rete accademica. Il servizio si appoggiava su WIDE, che due anni più tardi avrebbe svolto un ruolo importante nell'organizzazione della seconda edizione del meeting internazionale annuale organizzato dalla [[Internet Society]]<ref name="izumi"/>. |

||

Nel 1993 la IIJ ([[Internet Initiative Japan]]) e la AT&T Jens (una piccola filiale dell'[[AT&T|omonima compagnia telefonica statunitense]]) lanciarono il primo provider pensato sia per uso privato che pubblico<ref name="izumi"/>. |

Nel 1993 la IIJ ([[Internet Initiative Japan]]) e la AT&T Jens (una piccola filiale dell'[[AT&T|omonima compagnia telefonica statunitense]]) lanciarono il primo provider pensato sia per uso privato che pubblico<ref name="izumi"/>. Del team di sviluppo faceva parte il canadese [[Roger Boisvert]], il quale un anno più tardi diede vita a Global OnLine, che sarebbe diventato uno dei maggiori provider giapponesi e una delle aziende leader nel settore del commercio elettronico<ref>{{Cita news |lingua=en |autore=James Brooke|url=http://www.nytimes.com/2001/10/08/business/roger-j-boisvert-50-canadian-who-ran-web-service-in-japan.html|titolo=Roger J. Boisvert, 50, Canadian Who Ran Web Service in Japan|pubblicazione=[[The New York Times]] |data= 8 ottobre 2001|accesso=22 gennaio 2017}}</ref>. |

||

Anche WIDE cercò in quel periodo di sviluppare un proprio provider, ma le operazioni furono in qualche modo ostacolate dal governo<ref name="izumi"/>, che vedeva nel progetto NACSIS l'unica strada giusta da percorrere. NACSIS insisteva nell'utilizzare la tecnologia ufficialmente riconosciuta di allora, ovvero il protocollo [[Open Systems Interconnection|OSI]], mentre WIDE aveva adottato già da tempo il protocollo [[TCP/IP]], divenuto ormai lo standard de facto per le reti nella maggior parte del mondo. Quando NACSIS finalmente cominciò a convertire la propria rete per supportare il protocollo TCP/IP, WIDE era già fermamente emerso agli occhi della comunità Internet come principale [[Dorsale (informatica)|dorsale di rete]] del Giappone<ref>{{Cita news |lingua=en |nome=Bob |cognome=Johnstone|url=https://www.wired.com/1994/02/wiring-japan/|titolo=Wiring Japan|pubblicazione=[[Wired]] |data= 1º febbraio 1994|accesso=20 gennaio 2017}}</ref>. Nel 1994, in modo da migliorare l'efficienza e l'affabilità dei diversi provider, WIDE inaugurò inoltre il primo [[Internet Exchange Point]] all'interno del quartier generale della [[Iwanami Shoten]]<ref name="broadband5">{{cita|Esaki, Sunahara e Murai, 2008|p. 5}}.</ref>. |

Anche WIDE cercò in quel periodo di sviluppare un proprio provider, ma le operazioni furono in qualche modo ostacolate dal governo<ref name="izumi"/>, che vedeva nel progetto NACSIS l'unica strada giusta da percorrere. NACSIS insisteva nell'utilizzare la tecnologia ufficialmente riconosciuta di allora, ovvero il protocollo [[Open Systems Interconnection|OSI]], mentre WIDE aveva adottato già da tempo il protocollo [[TCP/IP]], divenuto ormai lo standard de facto per le reti nella maggior parte del mondo. Quando NACSIS finalmente cominciò a convertire la propria rete per supportare il protocollo TCP/IP, WIDE era già fermamente emerso agli occhi della comunità Internet come principale [[Dorsale (informatica)|dorsale di rete]] del Giappone<ref>{{Cita news |lingua=en |nome=Bob |cognome=Johnstone|url=https://www.wired.com/1994/02/wiring-japan/|titolo=Wiring Japan|pubblicazione=[[Wired]] |data= 1º febbraio 1994|accesso=20 gennaio 2017}}</ref>. Nel 1994, in modo da migliorare l'efficienza e l'affabilità dei diversi provider, WIDE inaugurò inoltre il primo [[Internet Exchange Point]] all'interno del quartier generale della [[Iwanami Shoten]]<ref name="broadband5">{{cita|Esaki, Sunahara e Murai, 2008|p. 5}}.</ref>. |

||

Il |

Il lancio di [[Windows 95]] da parte della [[Microsoft]] consentì la rapida diffusione di Internet sia tra le aziende che tra la gente comune<ref>{{cita|Esaki, Sunahara e Murai, 2008|pp. 4-5}}.</ref>, ma il suo vero potenziale non fu riconosciuto comunque almeno fino al 1996, quando grandi aziende come la [[Nippon Telegraph and Telephone]] (NTT) e [[Fujitsu]] ebbero lanciato anch'esse il proprio servizio ISP. La NTT entrò sul mercato con il suo [[OCN (azienda)|OCN]] (''Open Computer Network'')<ref name="broadband13">{{cita|Esaki, Sunahara e Murai, 2008|p. 13}}.</ref>, mentre Fujitsu lanciò InfoWeb. Quest'ultimo venne fuso nel 1999 con Nifty Serve, allora il maggiore ISP presente in Giappone<ref>{{Cita news |lingua=en |nome=Irene M. |cognome=Kunii |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/1999-08-15/can-fujitsu-be-the-behemoth-of-the-net-intl-edition |titolo=Can Fujitsu Be The Behemoth Of The Net? |pubblicazione=[[Bloomberg News|Bloomberg]] |data= 16 agosto 1999|accesso=20 gennaio 2017}}</ref>, sotto l'egida della [[Nifty Corporation]]. |

||

=== La guerra del mercato dell'Internet veloce === |

=== La guerra del mercato dell'Internet veloce === |

||

Nella seconda metà degli anni novanta il Giappone era considerato un paese sottosviluppato nel campo delle infrastrutture e dei servizi legati a Internet. L'accesso a Internet ad uso privato avveniva infatti tramite connessioni [[dial-up]], sia utilizzando i [[modem]] collegati alla [[rete telefonica generale]], sia attraverso il servizio [[ISDN]] offerto dalla NTT, che comportavano spese ragguardevoli a carico degli abbonati<ref name="broadband5"/>. Per questo la NTT |

Nella seconda metà degli anni novanta il Giappone era considerato un paese sottosviluppato nel campo delle infrastrutture e dei servizi legati a Internet. L'accesso a Internet ad uso privato avveniva infatti tramite connessioni [[dial-up]], sia utilizzando i [[modem]] collegati alla [[rete telefonica generale]], sia attraverso il servizio [[ISDN]] offerto dalla NTT, che comportavano spese ragguardevoli a carico degli abbonati<ref name="broadband5"/>. Per questo la NTT diede priorità allo sviluppo e all'implementazione della tecnologia [[FTTx|FTTH]]<ref name="broadband13"/>, trascurando in un primo momento la tecnologia [[ADSL]]. La NTT, operatore proprietario quasi in toto dell'[[ultimo miglio]] in Giappone, si rifiutava altresì di cedere tramite [[Unbundling local loop|unbundling]] le proprie infrastrutture ad altri operatori interessati a investire in quest'ultima. A quel punto la Japan Fair Trade Commission intervenne costringendo la compagnia a un cambio di rotta in virtù del rispetto della legge antitrust<ref name="shibata7274">{{cita|Shibata, 2006|pp. 72-74}}.</ref>. Come conseguenza la NTT venne inoltre suddivisa in tre filiali che presero il nome di NTT East, NTT West e NTT Commnications<ref>{{cita|Shibata, 2006|pp. 70-71}}.</ref>. |

||

L'ADSL fu finalmente introdotta in Giappone nel 1999 dalla Tokyo Metallic Communications. A causa dei debiti questa |

L'ADSL fu finalmente introdotta in Giappone nel 1999 dalla Tokyo Metallic Communications. A causa dei debiti questa fu successivamente rilevata dalla [[SoftBank]] attraverso la filiale [[Yahoo! BB|Yahoo! BB]], che in poco tempo divenne il maggiore provider di servizi Internet a banda larga sul mercato<ref>{{cita|Ure, 2008|p. 210}}.</ref>. La NTT entrò sul mercato solo nel 2001, offrendo il servizio a 1,5 Mb/s al costo di 6000 yen al mese. Yahoo rispose con 8 Mb/s al costo di 3000 yen al mese, dando inizio a una guerra dei prezzi che portò il Giappone ad avere tariffe ADSL tra le più basse al mondo verso la metà degli anni duemila<ref name="shibata7274"/>. |

||

Nel frattempo il governo istituì il programma denominato [[e-Japan]], il cui scopo finale era rendere il Giappone la più avanzata nazione al mondo nel campo della [[tecnologia dell'informazione]], attraverso il raggiungimento di diversi obiettivi nel corso dei successivi cinque anni<ref>{{cita|Coates e Holroyd, 2003|pp. 56-57}}.</ref>. Tra questi vi era portare il numero di famiglie connesse con tecnologia FTTH a 10 milioni entro marzo del 2006<ref>{{cita|Shibata, 2006|pp. 74-75}}.</ref>. |

|||

== Note == |

== Note == |

||

| Riga 31: | Riga 33: | ||

== Bibliografia == |

== Bibliografia == |

||

*{{cita libro|autore=K. Coates|autore2=C. Holroyd|titolo=Japan and the Internet Revolution|editore=Springer|data=2003|lingua=en|isbn=9781403990075|cid=Coates e Holroyd, 2003}} |

|||

*{{cita libro|autore=Hiroshi Esaki|autore2=Hideki Sunahara|autore3=Jun Murai|titolo=Broadband Internet Deployment in Japan|editore=IOS Press|data=2008|lingua=en|isbn=9781586038625|cid=Esaki, Sunahara e Murai, 2008}} |

*{{cita libro|autore=Hiroshi Esaki|autore2=Hideki Sunahara|autore3=Jun Murai|titolo=Broadband Internet Deployment in Japan|editore=IOS Press|data=2008|lingua=en|isbn=9781586038625|cid=Esaki, Sunahara e Murai, 2008}} |

||

*{{cita libro|autore=Nanette Gottlieb|autore2=Mark J. McLelland|capitolo=The Internet in Japan|titolo=Japanese Cybercultures|editore=Psychology Press|data=2003|lingua=en|isbn=9780415279185|cid=Gottlieb e McLelland, 2003}} |

*{{cita libro|autore=Nanette Gottlieb|autore2=Mark J. McLelland|capitolo=The Internet in Japan|titolo=Japanese Cybercultures|editore=Psychology Press|data=2003|lingua=en|isbn=9780415279185|cid=Gottlieb e McLelland, 2003}} |

||

*{{cita libro|autore=Tsutomu Shibata|titolo=Japan, Moving Toward a More Advanced Knowledge Economy, 1: Assessment and Lessons|editore=World Bank Publications|data=2006|lingua=en|isbn=9780821366738|cid=Shibata, 2006}} |

*{{cita libro|autore=Tsutomu Shibata|titolo=Japan, Moving Toward a More Advanced Knowledge Economy, 1: Assessment and Lessons|editore=World Bank Publications|data=2006|lingua=en|isbn=9780821366738|cid=Shibata, 2006}} |

||

*{{cita libro|autore=John Ure|titolo=Telecommunications Development in Asia|editore=Hong Kong University Press|data=2008|lingua=en|isbn=9789622099029|cid=Ure, 2008}} |

*{{cita libro|autore=John Ure|titolo=Telecommunications Development in Asia|editore=Hong Kong University Press|data=2008|lingua=en|isbn=9789622099029|cid=Ure, 2008}} |

||

<nowiki>[[Categoria:Internet in Giappone| ]]</nowiki> |

|||

Versione delle 07:29, 22 gen 2017

Storia

Lo sviluppo della tecnologia di base: da JUNET a WIDE

Internet fu introdotto in Giappone a metà degli anni ottanta del XX secolo. Come molti altri paesi, fu originariamente sviluppato come un progetto di rete sperimentale da alcuni informatici con l'obiettivo di condividere su larga scala le proprie risorse informatiche, nonché informazioni, conoscenze e idee[2]. Il sistema, chiamato JUNET, collegava tre università di Tokyo (l'Università di Tokyo, l'Istituto di Tecnologia di Tokyo e l'Università Keio[3]) ed era in grado di interconnettersi a Usenet negli Stati Uniti. A poco a poco, anche altri scienziati nel campo della fisica, della biologia, dell'astronomia o di altri settori delle scienze naturali iniziarono a usufruirne[2].

Nel 1988 l'informatico Jun Murai diede via a un progetto di ricerca autonomo chiamato WIDE (Widely Integrated Distributed Environment), che permetteva di collegare la propria rete domestica alla rete statunitense NSFNET attraverso l'uso di una connessione IP diretta utilizzando il circuito diretto numerico internazionale in concessione[2]. Prima di allora la rete di computer in Giappone si basava sulla tecnologia UUCP[4].

Tuttavia questi due sistemi erano utilizzati solamente da organizzazioni governative per scopi di ricerca e l'uso privato e commerciale non si diffuse almeno fino al 1993. A rallentare la diffusione di Internet sul territorio giapponese fu una serie di fattori, tra cui l'alto costo delle telefonate da rete fissa e la scarsa presenza dei PC, a cui negli anni ottanta e primi anni novanta venivano preferiti i più economici e semplici dispositivi per la videoscrittura[5]. Lo stesso progetto WIDE aveva avuto una fredda accoglienza da parte del governo, e nel campo della ricerca accademica gli veniva preferito un progetto ufficiale sviluppato dal NACSIS (National Center for Scientific Information System) e patrocinato dal Ministero dell'Istruzione, che a differenza di WIDE si avvaleva della rete a pacchetto X.25[2].

WIDE iniziò pian piano ad attirare consensi soprattutto in ambito aziendale, in particolare tra le compagnie specializzate nella ricerca e nello sviluppo in materia tecnologica, che desideravano avere un accesso diretto alle reti statunitensi, nonché un servizio e-mail per comunicare con le loro controparti estere. Tuttavia negli Stati Uniti Internet era rappresentato perlopiù da NSFNET, il cui utilizzo era circoscritto ad attività di ricerca scientifica di natura non commerciale. Ciò fece aumentare notevolmente la richiesta da parte delle aziende di una rete che supportasse in egual modo attività commerciali e non commerciali[2].

I primi provider

Nel 1985 l'insegnante inglese Jeffry Shapard e l'imprenditore Jōichi Itō avevano fondato TWICS (Two Way Information Communication System), il primo provider di servizi Internet del Giappone. Cinque anni più tardi l'organizzazione inaugurò un servizio di trasferimento e-mail basato su protocollo UUCP, che per la prima volta permetteva a chiunque di inviare e ricevere e-mail liberamente anche al di fuori della rete accademica. Il servizio si appoggiava su WIDE, che due anni più tardi avrebbe svolto un ruolo importante nell'organizzazione della seconda edizione del meeting internazionale annuale organizzato dalla Internet Society[2].

Nel 1993 la IIJ (Internet Initiative Japan) e la AT&T Jens (una piccola filiale dell'omonima compagnia telefonica statunitense) lanciarono il primo provider pensato sia per uso privato che pubblico[2]. Del team di sviluppo faceva parte il canadese Roger Boisvert, il quale un anno più tardi diede vita a Global OnLine, che sarebbe diventato uno dei maggiori provider giapponesi e una delle aziende leader nel settore del commercio elettronico[6].

Anche WIDE cercò in quel periodo di sviluppare un proprio provider, ma le operazioni furono in qualche modo ostacolate dal governo[2], che vedeva nel progetto NACSIS l'unica strada giusta da percorrere. NACSIS insisteva nell'utilizzare la tecnologia ufficialmente riconosciuta di allora, ovvero il protocollo OSI, mentre WIDE aveva adottato già da tempo il protocollo TCP/IP, divenuto ormai lo standard de facto per le reti nella maggior parte del mondo. Quando NACSIS finalmente cominciò a convertire la propria rete per supportare il protocollo TCP/IP, WIDE era già fermamente emerso agli occhi della comunità Internet come principale dorsale di rete del Giappone[7]. Nel 1994, in modo da migliorare l'efficienza e l'affabilità dei diversi provider, WIDE inaugurò inoltre il primo Internet Exchange Point all'interno del quartier generale della Iwanami Shoten[8].

Il lancio di Windows 95 da parte della Microsoft consentì la rapida diffusione di Internet sia tra le aziende che tra la gente comune[9], ma il suo vero potenziale non fu riconosciuto comunque almeno fino al 1996, quando grandi aziende come la Nippon Telegraph and Telephone (NTT) e Fujitsu ebbero lanciato anch'esse il proprio servizio ISP. La NTT entrò sul mercato con il suo OCN (Open Computer Network)[10], mentre Fujitsu lanciò InfoWeb. Quest'ultimo venne fuso nel 1999 con Nifty Serve, allora il maggiore ISP presente in Giappone[11], sotto l'egida della Nifty Corporation.

La guerra del mercato dell'Internet veloce

Nella seconda metà degli anni novanta il Giappone era considerato un paese sottosviluppato nel campo delle infrastrutture e dei servizi legati a Internet. L'accesso a Internet ad uso privato avveniva infatti tramite connessioni dial-up, sia utilizzando i modem collegati alla rete telefonica generale, sia attraverso il servizio ISDN offerto dalla NTT, che comportavano spese ragguardevoli a carico degli abbonati[8]. Per questo la NTT diede priorità allo sviluppo e all'implementazione della tecnologia FTTH[10], trascurando in un primo momento la tecnologia ADSL. La NTT, operatore proprietario quasi in toto dell'ultimo miglio in Giappone, si rifiutava altresì di cedere tramite unbundling le proprie infrastrutture ad altri operatori interessati a investire in quest'ultima. A quel punto la Japan Fair Trade Commission intervenne costringendo la compagnia a un cambio di rotta in virtù del rispetto della legge antitrust[12]. Come conseguenza la NTT venne inoltre suddivisa in tre filiali che presero il nome di NTT East, NTT West e NTT Commnications[13].

L'ADSL fu finalmente introdotta in Giappone nel 1999 dalla Tokyo Metallic Communications. A causa dei debiti questa fu successivamente rilevata dalla SoftBank attraverso la filiale Yahoo! BB, che in poco tempo divenne il maggiore provider di servizi Internet a banda larga sul mercato[14]. La NTT entrò sul mercato solo nel 2001, offrendo il servizio a 1,5 Mb/s al costo di 6000 yen al mese. Yahoo rispose con 8 Mb/s al costo di 3000 yen al mese, dando inizio a una guerra dei prezzi che portò il Giappone ad avere tariffe ADSL tra le più basse al mondo verso la metà degli anni duemila[12].

Nel frattempo il governo istituì il programma denominato e-Japan, il cui scopo finale era rendere il Giappone la più avanzata nazione al mondo nel campo della tecnologia dell'informazione, attraverso il raggiungimento di diversi obiettivi nel corso dei successivi cinque anni[15]. Tra questi vi era portare il numero di famiglie connesse con tecnologia FTTH a 10 milioni entro marzo del 2006[16].

Note

- ^ Esaki, Sunahara e Murai, 2008, p. 1.

- ^ a b c d e f g h (EN) Aizu Izumi, Internet in Japan in Asian Context, su anr.org, Asia Network Research, 1998. URL consultato il 20 gennaio 2017.

- ^ Gottlieb e McLelland, 2003, p. 3.

- ^ Esaki, Sunahara e Murai, 2008, p. 4.

- ^ Gottlieb e McLelland, 2003, pp. 3-4.

- ^ (EN) James Brooke, Roger J. Boisvert, 50, Canadian Who Ran Web Service in Japan, in The New York Times, 8 ottobre 2001. URL consultato il 22 gennaio 2017.

- ^ (EN) Bob Johnstone, Wiring Japan, in Wired, 1º febbraio 1994. URL consultato il 20 gennaio 2017.

- ^ a b Esaki, Sunahara e Murai, 2008, p. 5.

- ^ Esaki, Sunahara e Murai, 2008, pp. 4-5.

- ^ a b Esaki, Sunahara e Murai, 2008, p. 13.

- ^ (EN) Irene M. Kunii, Can Fujitsu Be The Behemoth Of The Net?, in Bloomberg, 16 agosto 1999. URL consultato il 20 gennaio 2017.

- ^ a b Shibata, 2006, pp. 72-74.

- ^ Shibata, 2006, pp. 70-71.

- ^ Ure, 2008, p. 210.

- ^ Coates e Holroyd, 2003, pp. 56-57.

- ^ Shibata, 2006, pp. 74-75.

Bibliografia

- (EN) K. Coates e C. Holroyd, Japan and the Internet Revolution, Springer, 2003, ISBN 9781403990075.

- (EN) Hiroshi Esaki, Hideki Sunahara e Jun Murai, Broadband Internet Deployment in Japan, IOS Press, 2008, ISBN 9781586038625.

- (EN) Nanette Gottlieb e Mark J. McLelland, The Internet in Japan, in Japanese Cybercultures, Psychology Press, 2003, ISBN 9780415279185.

- (EN) Tsutomu Shibata, Japan, Moving Toward a More Advanced Knowledge Economy, 1: Assessment and Lessons, World Bank Publications, 2006, ISBN 9780821366738.

- (EN) John Ure, Telecommunications Development in Asia, Hong Kong University Press, 2008, ISBN 9789622099029.

[[Categoria:Internet in Giappone| ]]