La gaia scienza: differenze tra le versioni

mNessun oggetto della modifica |

mNessun oggetto della modifica |

||

| Riga 62: | Riga 62: | ||

==Collegamenti Esterni== |

==Collegamenti Esterni== |

||

* |

*http://www.textlog.de/nietzsche-wissen.html, testo completo dell'opera (in tedesco) |

||

* |

*http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=1960&kapitel=1#gb_found, testo completo dell'opera (in tedesco) |

||

* |

*http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Gai_Savoir, testo completo dell'opera (traduzione francese) |

||

*[http://www. |

*[http://www.geocities.com/thenietzschechannel/diefrohl7.htm The Nietzsche Channel], passi tradotti in inglese. |

||

*http://www.filosofico.net/nie5.htm, un articolo sulla Gaia Scienza (in italiano) |

|||

* |

*http://www.nietzschehaus.ch/, sito trilingue (DE-EN-IT) della Nietzsche-Haus a Sils-Maria |

||

[[Categoria:Opere filosofiche]] |

[[Categoria:Opere filosofiche]] |

||

Versione delle 12:33, 28 set 2007

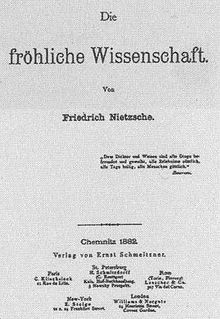

La Gaia Scienza (in tedesco «Die fröhliche Wissenschaft») è un libro scritto da Friedrich Nietzsche.

E' un'opera che occupa una posizione mediana nella produzione filosfica di Nietzsche, fu scritto dopo Aurora e prima di Così parlò Zarathustra. Viene generalmente ritenuto un libro cerniera, quello che segna il passaggio dal cosiddetto Nietzsche positivista all'ultima fase del suo pensiero. Pare che Nietzsche abbia definito la Gaia Scienza come la più personale delle sue opere.

Fu pubblicato per la prima volta nel 1882 e successivamente riproposto con aggiunte in una seconda edizione [1] (con il sottotitolo «la gaya scienza») nel 1887.

Origine del titolo

Il titolo proviene da un'espressione coniata originalmente dai trovatori provenzali del XII secolo per definire l'arte della poesia. La stessa espressione era stata già usata più volte nel corso del XIX secolo da altri autori, tra i quali Ralph Waldo Emerson, di cui Nietzsche conosceva bene i Saggi.

Ciò nonostante, Nietzsche usa questa espressione con un riferimento diretto, si riferirsce, cioè, esattamente alla tradizione trobadorica provenzale e non a rielaborazioni successive.

In Ecce Homo scrivendo della Gaia Scienza, a proposito delle Canzoni del Principe Vogelfrei, si trova:

- « [...] il concetto provenzale della gaya scienza, quell'unità di cantore, cavaliere e libero pensatore con cui la meravigliosa precoce cultura provenzale si staglia su tutte le culture dell'ambiguità; e l'ultima poesia "Al Mistral", una ballata sfrenata in cui, con permesso!, si danza al di sopra della morale, è un perfetto provenzalismo.- ».

Ancora più indicativo dell'apprezzamento della tradizione trobadorica è questo aforisma di Al di là del bene e del male:

- « [...] l'arte e l'entusiasmo della venerazione, dell'abnegazione, sono il normale indizio di un pensiero e una capacità di valutazione aristocratici.– Da qui non si può fare a meno di capire perché l'amore come passione – è la nostra specialità europea – ha senz'altro origine dalla nobiltà: è noto che la sua scoperta spetta ai poeti-cavalieri provenzali, a quegli splendidi ingeniosi uomini del "gai saber" cui l'Europa deve tante cose e quasi se stessa.- » [2]

Struttura della Gaia Scienza

Il frontespizio della prima edizione del 1882 recava in epigrafe una citazione dai saggi di Emerson:

- « Per il poeta e per il saggio tutte le cose sono care e venerabili, ogni esperienza è utile, ogni giorno è salvifico, ogni uomo è divino.»

Emerson è sostituito dallo stesso Nietzsche sul frontespizio della seconda edizione con questi suoi versi:

- « Vivo nella mia propria casa

- Mai ho imitato qualcuno

- E – derido qualsiasi maestro

- Che non si derida da sé

- Mai ho imitato qualcuno

- Sopra la porta di casa mia »

Prendendo a riferimento la seconda edizione, la Gaia Scienza si compone di un preludio di 63 epigrammi dal titolo Scherzo, Malizia e Vendetta [3], 383 aforismi di varia lunghezza divisi in 5 libri e un'appendice di 14 brevi poesie, le Canzoni del Principe Vogelfrei.

Il primo libro (aff.1-56) discute la realtà del male, il secondo (aff.57-107) su realtà, apparenza e arte. Il terzo libro (aff.108-275) parla delle ombre di Dio, in cui bisogna includere l'idea di cosmo (cioè di un universo ordinato da leggi), la scienza e la logica; contiene il celebre aforisma sulla morte di Dio [4]. Il quarto libro (aff.276-342) è intitolato Sanctus Januarius [5] «il più meraviglioso dei mesi di gennaio ch'io abbia mai vissuto» [6] e si conclude con il tramonto di Zarathustra [7]. Qui finisce la prima edizione.

Il quinto libro (aff.343-383), come la Prefazione e le Canzoni del Principe Vogelfrei, fu aggiunto nella seconda edizione del 1887. Si intitola «Noi intrepidi» [8] e si può definire come il libro dei buoni Europei.

Genesi e composizione

Nell'estate del 1881 Nietzsche soggiornò per la prima volta a Sils-Maria in Engandina, questa sarebbe diventata dal 1883 al 1888 la sua residenza estiva. Fu un periodo di intensa riflessione, in particolare coincise con la "scoperta" di Spinoza che ritenne un suo precursore («e che razza di precursore!», scrisse in una lettera a Overbeck). Fu anche un periodo di grandi sofferenze, in cui lunghissimi attacchi di mal di testa e vomito si alternavano a momenti di euforia e scoperte intellettuali. Tra queste bisogna mettere soprattutto l'eterno ritorno delle stesse cose, che diventerà «il nuovo centro di gravità» della sua filosofia [9]. Le riflessioni sulla dottrina di Spinoza (la negazione del male e del libero arbitrio, della verità delle finalità morali, dell'ordinamento morale del mondo), come l'eterno ritorno e l'apparizione di Zarathustra ( « - E Zarathustra mi si parò innanzi...» [10]) confluiscono nella Gaia Scienza.

Quando iniziò la stesura dell'opera a Genova nell'autunno di quello stesso 1881, Nietzsche era ancora pienamente nella concezione del filososfo come "uomo della conoscenza", una conoscenza ad ogni costo, anche quello della perdita di se stesso [11], a cui occorreva «uno stato d'animo eroico» [12]. Conseguentemente, l'approccio alla stesura fu quello della continuazione di Aurora e come tale il libro è indicato nei suoi appunti. Tuttavia vi fu un cambiamento radicale di atteggiamento in corso d'opera.

Conoscenza e "gaya scienza"

Questo cambiamento è discusso nella Prefazione [13] alla seconda edizione.

Dalle prime righe, si ammette il carattere plurivoco di un'opera a cui non può bastare una sola introduzione, di un libro pieno di «baldanza, irrequietezza, contraddizione, tempo di aprile» [14].

Non si trova un esame del ribaltamento della prospettiva dell'uomo della conoscenza («questo confinamento per principio all'amaro, all'aspro, al dolorifico del conoscere»[15]) in quella del poeta che irride tutte le arti e le scienze, che non ammette autorità se non quella che si prende in giro da sè. Piuttosto, svela la causa del cambiamento, del passaggio dalla scienza alla gaya scienza:

- «Gaia scienza: significa i saturnali di uno spirito, che ha resistito con pazienza a delle orribili, lunghe oppressioni, - con pazienza, rigore, impassibilità, senza capitolare, eppure senza speranza, - e che ora, d'un colpo, è preso dalla speranza, dalla speranza di salute, dall'ebrezza della convalescenza.»[16] [17]

Note

- ^ Nella seconda edizione non vi sono modifiche al contenuto della prima edizione, con la sola eccezione dell'epigrafe sul frontespizio (si veda oltre).

- ^ Cap. IX, af.260

- ^ Il titolo è ripreso da un omonima ballata di Goethe.

- ^ Af.125, L'uomo folle.

- ^ Si riferisce al gennaio del 1883.

- ^ Ecce Homo.

- ^ Aforisma 342, Incipit tragoedia; lo stesso testo, leggermente parafrasato, è ripreso all'inizio di Così parlò Zarathustra.

- ^ Il V libro inizia con un detto di Turenne stampato in francese: «Carcasse, tu trembles? Tu tremblerais bien davantage, si tu savais, où je te mène. » ("Carcassa, tremi? Tremeresti ancor di più se sapessi dove ti porto"). Pare che Turenne pronunciò queste parole apostrofando se stesso ("carcassa" sarebbe riferito al suo corpo) quando nel corso di una battaglia iniziò a tremare.

- ^ Frammenti Postumi, 11[141])

- ^ E' l'ultimo verso di Sils-Maria, una delle Canzoni del Principe Vogelfrei.

- ^ Frammenti Posumi, 7[171].

- ^ Frammenti Postumi, 7[159].

- ^ Scritta sulla Ruta di Camogli nell'autunno del 1886.

- ^ Prefazione, 1.

- ^ Prefazione, 1

- ^ La Gaia Scienza, Prefazione, 1.

- ^ Vale la pena di aggiungere che non una parola di più viene spesa per illuminare le cause teoretiche del cambiamento. Piuttosto, pare scusarsene indicando nell'ebrezza dell'energia che ritorna, nella fede nel domani e nel posdomani, una levità della trattazione che manca di afferrare certi problemi « irti di pelo » con il discernimento e il rigore che meriterebbero.

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti Esterni

- http://www.textlog.de/nietzsche-wissen.html, testo completo dell'opera (in tedesco)

- http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=1960&kapitel=1#gb_found, testo completo dell'opera (in tedesco)

- http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Gai_Savoir, testo completo dell'opera (traduzione francese)

- The Nietzsche Channel, passi tradotti in inglese.

- http://www.filosofico.net/nie5.htm, un articolo sulla Gaia Scienza (in italiano)

- http://www.nietzschehaus.ch/, sito trilingue (DE-EN-IT) della Nietzsche-Haus a Sils-Maria