Recettore (biochimica)

In biochimica, per recettore s'intende una proteina cellulare in grado di riconoscere un agonista (endogeno o esogeno), instaurare con esso un legame altamente specifico e dare inizio alla catena di eventi biochimici che determinano poi uno o più effetti biologici.[1]

Esistono diverse definizioni di recettore:[2][3]

- in biologia e medicina, il termine "recettore" fa riferimento a qualsiasi struttura in grado di reagire a sollecitazioni specifiche, sviluppando una reazione caratteristica;

- in immunologia, un recettore è una struttura di membrana in grado di reagire con l'antigene;

- in farmacodinamica, il recettore è una macromolecola coinvolta nella trasmissione chimica dei segnali nella cellula, o fra una cellula e l'altra, che si può trovare sulla superficie della membrana cellulare o all'interno del citoplasma;

- in biologia molecolare, si tratta di particolari siti recettivi della membrana cellulare o delle strutture subcellulari, in grado di reagire specificamente;

- in neurofisiologia, il termine indica strutture nervose, morfologicamente ben definite e di varia complessità, capaci di ricevere gli stimoli provenienti dall'esterno o dall'interno dell'organismo, e di trasdurli in impulsi nervosi da inviare ai centri superiori.

Tipologie di recettori[modifica | modifica wikitesto]

I recettori possono essere suddivisi in due grandi famiglie, a seconda della loro localizzazione cellulare:[4][5]

- recettori transmembrana

- recettori ionotropi o recettori-canale, tra cui:

- recettori metabotropici

- recettori accoppiati a proteine G, tra cui:

- recettore colinergico muscarinico, che lega il neurotrasmettitore acetilcolina

- recettori adrenergici, che lega le catecolammine (adrenalina e noradrenalina)

- recettore del GABA di tipo B

- recettore dell'angiotensina

- recettore dei cannabinoidi

- recettore della colecistochinina

- recettori della dopamina

- recettore dei leucotrieni

- recettori oppioidi

- recettore della rodopsina

- recettore della somatostatina

- recettori attivati da proteasi PAR

- probabilmente molti altri ancora non definiti

- recettori tirosin chinasici, tra cui:

- recettore dell'EGF (fattore di crescita epidermico)

- recettore dell'IGF-1

- recettore dell'eritropoietina

- recettori per le citochine, definiti anche recettori accoppiati a chinasi, di struttura e meccanismo d'azione simili a quelli dei recettori tirosin chinasici, ma la cui attività è mediata da una chinasi cellulare.

- recettori guanilil-ciclasi, ad attività guanilato-ciclasica, poco rappresentati negli organismi superiori:

- recettore del peptide natriuretico

- recettore della guanilina

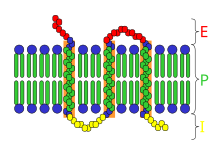

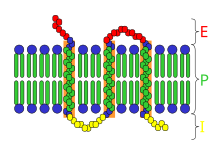

Recettore transmembrana: E = spazio extracellulare; I = spazio intracellulare; P = membrana plasmatica

- recettori accoppiati a proteine G, tra cui:

- recettori intracellulari

Caratteristiche generali[modifica | modifica wikitesto]

Un recettore è una proteina in grado di formare complessi molecolari reversibili con determinate sostanze, che prendono il nome di ligandi, in siti specifici detti siti di legame. Nel caso di alcuni farmaci, tale legame può essere permanente. Il legame con il ligando determina un cambiamento conformazionale nella proteina, il quale innesca un segnale o una serie di segnali a cascata.[6] L'interazione tra il recettore e il ligando è la chiave della maggior parte dei processi biologici (es. allosterismo, trasporto, trasduzione del segnale, regolazione della trascrizione e della traduzione, ecc.).[3]

Nei recettori ionotropi, le funzioni di recettore e trasduttore del segnale ricadono sulla stessa proteina e i recettori enzimo-associati presentano siti di legame extracellulari. Nei recettori intracellulari, invece, la proteina recettore è spesso legata a un complesso inibitore che può spostarsi all'interno della cellula.[6]

Legame proteina/ligando[modifica | modifica wikitesto]

Il legame tra recettore e il legando può essere covalente, ionico, a idrogeno o di Van der Waals,[7] e segue la reazione:

soggetta all'equilibrio di legame le cui costanti cinetiche di associazione () e di dissociazione () definiscono l'affinità fra le due molecole. Nello specifico, , chiamata anche concentrazione di semisaturazione del ligando libero, rappresenta la concentrazione di ligando a cui metà dei siti di legame risulta occupata: più piccola è la , maggiore sarà la frazione di saturazione ad una stessa concentrazione di ligando.[8]

La costante cinetica di associazione è calcolata utilizzando la formula:

mentre la costante di dissociazione viene calcolata utilizzando la formula:

La frazione di proteina complessata, o frazione di saturazione (), varia in base alla concentrazione di ligando, per effetto della legge dell’azione di massa, seguendo una curva iperbolica:[8]

È possibile ottenere un grafico lineare utilizzando l'analisi di Scatchard, ottenendo così la seguente relazione:[8]

dove è la concentrazione del complesso proteina/recettore, è la quantità di ligando libero e è il numero di siti di legame. In questo modo, è possibile creare un grafico che mette in relazione il rapporto tra la quantità di ligando legato e ligando libero () rispetto alla quantità di ligando legato (). Il numero di rette presenti nel grafico dipenderà dal numero e dal tipo di siti di legame presenti sul recettore.

Modulazione delle risposte recettoriali[modifica | modifica wikitesto]

Essendo il sistema ligando-recettore un equilibrio dinamico, le cui condizioni sono continuamente regolate dalle stesse interazioni ligando-recettoriali, la carenza, l'eccesso o la sovraesposizione del recettore al ligando possono perturbare la risposta ed il segnale generati dal recettore.[3]

La modulazione della trasduzione del segnale avviene a quattro distinti livelli di controllo:

- Ricaptazione e retroazione: il ligando, una volta distaccatosi dal suo recettore, può essere ricaptato dalla cellula che lo ha rilasciato. La quantità di ligando ricaptato regola il rilascio successivo di ligando stesso: se la quantità ricaptata è insufficiente, verrà sintetizzato altro ligando, mentre se la quantità ricaptata è eccessiva, verrà diminuito il rilascio di ligando.

- Fosforilazione: questo segnale agisce a livello dell'interazione ligando-recettore. Le cellule, mediante processi di fosforilazione e defosforilazione recettoriale, sono in grado di modulare l'affinità del recettore per il ligando. Di solito, la fosforilazione del recettore induce una modificazione conformazionale nel recettore stesso, il quale perde affinità per il proprio ligando. L'interazione è più breve, più difficile o meno duratura, perciò la risposta generata è minore.

- Desensitizzazione, downregulation (sottoregolazione) e upregulation (sovraregolazione). La desensitizzazione è il passo che precede la downregulation. I recettori, ancora tutti presenti a livello della membrana, perdono la capacità di trasdurre il segnale. A questo fa seguito la sottoregolazione: i recettori vengono legati da proteine (come la clatrina) e inglobati in specifiche vescicole all'interno della membrana. Tale processo viene definito internalizzazione e ha la funzione di diminuire il numero di recettori che possono legarsi al ligando, senza però distruggere il recettore stesso. Poi, all'occorrenza, i recettori potranno essere velocemente esposti sulla membrana, evitando così il bisogno di sintetizzarne di nuovi. All'opposto della downregulation, si definisce la upregulation: in mancanza o in difetto di ligando, la cellula espone tutti i suoi recettori nel tentativo di captare tutto il ligando possibile.

- Ultimo livello di controllo è la modulazione di secondi messaggeri, particolarmente importante nei recettori metabotropici. Variando l'attività di secondi messaggeri, è possibile regolare la risposta. L'adenilciclasi sintetizza cAMP, che è un secondo messaggero. L'attivazione di fosfodiesterasi porta alla degradazione del cAMP e, di riflesso, riduce la possibilità di trasdurre il messaggio.

Recettori come bersagli dei farmaci[modifica | modifica wikitesto]

Molto spesso, il farmaco è analogo al substrato di un enzima e si comporta come antagonista, inibendo l'azione del substrato naturale in maniera irreversibile (l'aspirina sulla cicloossigenasi) o reversibile (es.: la neostigmina sull'acetilcolinesterasi).[3]

Le due concezioni, quindi, sono leggermente diverse:

- nel primo caso, il recettore sovente si trova inserito in una membrana cellulare, che sia quella plasmatica, mitocondriale o nucleare;

- nel secondo caso, può anche trattarsi di un enzima o di altre molecole solute (ad esempio, quelle presenti nel sangue).

Esempi di recettori per farmaci comuni[modifica | modifica wikitesto]

| Recettori | Agonisti | Antagonisti |

|---|---|---|

| Colinergico nicotinico | Acetilcolina, nicotina | Tubocurarina, -bungarotossina |

| -adrenergico | Noradrenalina | Propranololo |

| Istaminergico () | Istamina | Mepiramina |

| Istaminergico () | Impromidina | Ranitidina |

| Oppiaceo () | Morfina | Naloxone |

| 5- (serotoninergico) | 5-HT (serotonina) | Ketanserina |

| Dopaminergico () | Dopamina, bromocriptina | Clorpromazina |

| Insulina | Insulina | Sconosciuto |

| Estrogeni | Etinilestradiolo | Tamoxifene |

| Progesterone | Noretisterone | Danazolo |

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ FARMACODINAMICA - “Studio degli effetti biochimici e fisiologici dei farmaci e dei loro meccanismi d’azione.” (PDF), su dmsi.unich.it.

- ^ recettore - Treccani, su Treccani. URL consultato il 15 maggio 2024.

- ^ a b c d Interazioni farmaco-recettore - Farmacologia clinica, su Manuali MSD Edizione Professionisti. URL consultato il 15 maggio 2024.

- ^ Eric J. Miller e Sarah L. Lappin, Physiology, Cellular Receptor, StatPearls Publishing, 2024. URL consultato il 16 maggio 2024.

- ^ (EN) Carl-Henrik Heldin, Benson Lu e Ron Evans, Signals and Receptors, in Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, vol. 8, n. 4, 2016-04, pp. a005900, DOI:10.1101/cshperspect.a005900. URL consultato il 16 maggio 2024.

- ^ a b (EN) Dale Purves, George J. Augustine e David Fitzpatrick, Receptor Types, Sinauer Associates, 2001. URL consultato il 16 maggio 2024.

- ^ INTERAZIONE FARMACO-RECETTORE (PDF), su dnbm.univr.it.

- ^ a b c Analisi quantitativa dell’interazione proteina-ligando (PDF), su elearning.uniroma1.it.

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «recettore»

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «recettore» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sul recettore

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sul recettore

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- Recettore, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- Recettore, in Universo del corpo, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1998-2000.

- Recettore, in Enciclopedia della scienza e della tecnica, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2007-2008.

- recettóre, su sapere.it, De Agostini.

- (EN) John A. Cooper, receptor, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Opere riguardanti Cell receptors, su Open Library, Internet Archive.

![{\displaystyle {\ce {proteina (P) + ligando(L) <=>>[k+1][k-1] complesso (PL)}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1ff58f1c708e8a42dadf53fcd17163aedecd0f68)

![{\displaystyle K_{a}=[PL]/[P]*[L]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/77299c4772f09d647afc2b796f0d0199bc41d5ff)

![{\displaystyle K_{d}=[P]*[L]/[PL]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/21688089773bf0b3d403c18471bed312844f1f4a)

![{\displaystyle [PL]={[Ptot]*[L] \over [L]+K_{d}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/628ba06ce046c7d9b2e94eba516ae57fbf3c7fbf)