Utente:Ambientato/Sandbox3

Il Baduanjin (八段錦T, 八段锦S, Pinyin: Bā duàn jǐn, Wade-Giles: Pa Tuan Chin «Otto pezzi di broccato») è una delle forme più diffuse di Qi Gong cinese, costituito da otto esercizi diversi[1]. Il suo nome si riferisce ai movimenti dell’esercizio da compiere che conferiscono al corpo la qualità della seta. Ogni tecnica è caratterizzata da una formula che descrive i movimenti da compiere ed il loro effetto. Il Baduanjin è stato elaborato in Cina principalmente per il mantenimento e miglioramento dello stato di salute[2]. Viene spesso impiegato nelle scuole di arti marziali cinesi per raffinare la prestazione marziale.

Etimologia e caratteristiche

[modifica | modifica wikitesto]Il Baduanjin può essere tradotto in vari modi: “otto pezzi di broccato[3]”, "broccato in otto sezioni[4]", "gli otto pezzi di broccato di seta[5]", “otto pezze di tessuto prezioso[6]”, “Le otto parti del broccato[senza fonte]”, “gli otto movimenti di seta[senza fonte]” oppure ancora “le otto tessiture di seta[senza fonte]”.

L'ideogramma Ba (八S, BāP, PaW, lett. "otto") quantifica il numero totale degli esercizi che costituiscono questa forma di Qi Gong. Il numero 8 svolge un significato importante nella filosofia cinese.

Il termine Duan (段S, DuànP, TuanW, lett. "pezze") pezze.

Il Jin(錦T, 锦S, jǐnP, ChinW, lett. "broccato") identifica un tessuto ornamentale, decorato con disegni prodotte da trame che sono aggiunte al tessuto di fondo (fonte dizionario). Questa caratteristica, in aggiunta alla seta come materiale usato per la sua creazione, rende il tessuto molto prezioso. Il termine da un valore simbolico preciso. I fili che compongono il tessuto rappresentano i meridiani, cioè canali o vasi dove scorre l’energia nel corpo umano, in accordo con la medicina tradizionale cinese (MTC) (fonte libro bianco p.26).

Il Baduanjin è stato principalmente elaborato come una forma di Qi Gong medico, destinato a migliorare lo stato di salute (Fonte: iniziazione). Questo è in contrasto con le forme religiose o marziali di qigong. Tuttavia, questa categorizzazione non preclude l'uso della forma di arti marziali come un esercizio complementare, e questa pratica è frequente (fonte: Beginning). Ogni movimento è stato pensato per sollecitare una particolare parte del corpo e tutti insieme riescono ad attivare tutti gli organi interni ed esterni.

Le origini

[modifica | modifica wikitesto]Al momento non è possibile risalire con certezza agli radici del Baduanjin, né attribuire la paternità ad una o più figure storiche. Le fonti non sono sempre coincidenti tra loro e talvolta affondano le loro origini nel mito, trascendendo la realtà, o tendono a portare avanti la tesi dell'autore, piuttosto che riportare i fatti in modo oggettivo. Per poter descrivere nel modo più obiettivo possibile gli albori del Baduanjin è stato adottato un approccio storiografico.

Il documento più recente che riportata di una sequenza attribuibile a quella del broccato è il Neigong tushuo[7] (内功 图说S, nèi gōng tú shuōP, lett. "Descrizione illustrata delle tecniche interne"), scritto nel 1882 D.C., ad opera dello studioso Wang Zuyuan, un burocrate di basso livello e maestro di arti marziali dilettante. "Il manuale delineava diverse serie di esercizi di ginnastica che associavano movimenti degli arti con il respiro, il massaggio e la meditazione"[4]. Tra questi, ne spicca uno con il nome "broccato in 12 sezioni"; in una nota del testo è stato riportato che il nome originale di questi esercizi esercizi era "Broccato in otto sezioni"[7], cioè "Baduan jin". Con il Neigong tushuo, l'intenzione di Wang era quella di ripubblicare un testo precedente, dagli stessi contenuti del suo trattato. Tale libro fu scritto nel 1852 da Pan Weiru con il titolo: Weisheng yaoshu (衛生 要術T, wèi shēng yào shùP, lett. "Tecniche essenziali per preservare la vita").

La versione del broccato riportata da Wang Zuyuan è importante per via delle fonti di epoche diverse da cui ha attinto il trattato di Pan Weiru. Una di queste è un manuale scritto nel 1771, durante la dinastia Qing, dal titolo: Shou shi chuan zhen[7] (壽世傳真T, 寿世传真S, shòu shì chuán zhēnP, lett. "Insegnamenti sull'immortalità a beneficio del mondo"). Altre due fonti provengono da due trattati del tardo periodo Ming: lo Zunsheng bajian (letteralmente: Otto trattati sulla conservazione della vita") scritto nel 1592 e il Chifeng sui (letteralmente: Il midollo della fenice rossa) del 1578 (fonte meihr p178).

Il Weisheng yaoshu attinge anche al Xiuzhen shishu (letteralmente: "Dieci raccolte sulla coltivazione della perfezione), un'enciclopedia taoista completata nel 1300 ca. Secondo la tradizione, questo documento identifica la figura di Chong Liquan (钟离权) (fonte libera: secondo alcune fonti Chong Liquan sarebbe stato un generale vissuto durante la Dinastia Han (fonte Cohen), mentre secondo altre si collocherebbe come una figura appartenente alla Dinastia Tang (senza fonte)), uno degli otto immortali, come l'inventore del Baduanjin. Successivamente il generale Lu Dong-bin avrebbe scoperto gli otto esercizi incisi sui muri di una grotta da Chong Liquan stesso. Trasmettendo la sua scoperta sarebbe diventando lui stesso un saggio immortale (fonte Coehn).

Nello Yijin jing (letteralmente: "Classico della trasformazione dei tendini"), un testo scritto probabilmente nel 1624 (fonte: meihr p166), sarebbero contenuti degli esercizi riconducibili a quelli del broccato. Lo Yijin jing è un documento notevole perché "delinea un metodo di rafforzamento del corpo che dovrebbe essere altrettanto efficace contro gli avversari e le malattie" (fonte meihr p170). Il Classico della trasformazione dei tendini è il manuale più antico pervenuto fino a noi che attribuisce agli esercizi di qigong un'utilità riconducibile a quella marziale oltre che di tipo medico (fonte meihr p170, 180, 183).

Si racconta sia stato tramandato da Yue Fei 岳飛 e Liang Shichang 梁世昌 (fonte: benessere e tao yoga).

In un testo della dinastia Wei 魏 (灵剑子引导子午记) ci sono dei riferimenti ad un esercizio di ginnastica che è stato identificato nel baduanjin, ma il più antico riferimento conosciuto a questo nome è nel Yi Jian Zhi (夷坚志), un testo dell'epoca della dinastia Song. Nel successivo Dao Shu, Zhong Miao Pian (道枢•众妙篇) vi sono molte descrizioni sulla metodologia di allenamento di questo esercizio.

Gli esercizi

[modifica | modifica wikitesto]Il nome si riferisce al fatto che esso è diviso in 8 tecniche ognuna delle quali possiede una formula verbale che in alcuni casi ne descrive il movimento ed il suo effetto:

- Liǎngshǒu tuō tiānlǐ sānjiāo (两手托天理三焦, Sostenere il cielo con entrambe le mani) (letteralmente: sostenere il cielo con entrambe le mani per gestire il triplice riscaldatore o sānjiāo)

- Zuǒyòu kāi gōng shì shè diāo (左右开弓似射雕, Tendere l'arco per colpire il Falco (o l'Avvoltoio) (letteralmente: tendere l'arco da entrambe le parti imitando il tiro verso un rapace)

- Tiáolǐ píwèi xū dān jǔ (调理脾胃须单举, Separare il Cielo e la Terra) (letteralmente: stimolare gli organi della digestione - milza e stomaco - per farli agire all'unisono)

- Wǔláoqīshāng xiànghòu qiáo (五劳七伤向后瞧, Il gufo saggio guarda all'indietro) (letteralmente: guardare all'indietro i cinque organi interni - cuore, fegato, milza, polmoni e reni - e i sette effetti negativi - eccesso di cibo, rabbia, umidità, freddo, preoccupazioni, vento e pioggia e la paura)

- Yáotóubǎiwěi qù xīn huǒ (摇头摆尾去心火, Ondeggiare la testa e il busto, e agitare la coda) (letteralmente: scuotere la testa e far oscillare la coda - le natiche - per calmare il fuoco del cuore)

- Liǎngshǒu pān zú gù shèn yāo (两手攀足固肾腰, Tenere i piedi con le mani) (letteralmente: afferrare solidamente le punte dei piedi per rinforzare le reni)

- Zǎn quán nùmù zēng qìlì (攒拳怒目增气力, Tirare pugni con sguardo irato) (letteralmente: tirare pugni con gli occhi aperti per accrescere la forza fisica)

- Bèihòu qī diān bǎibìng xiāo (背后七颠百病消, Rimbalzare sui talloni, salendo sulle punte) (letteralmente: rimbalzare per sette volte all'indietro per guarire ogni malattia)

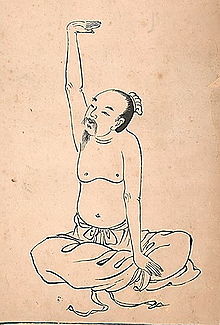

Gli esercizi sono da eseguire con un atteggiamento mentale sereno, calmo e tranquillo, i muscoli rilassati ed una postura del corpo ben allineata così da permanere in uno stato di perfetto equilibrio per minimizzare lo sforzo che richiede la loro esecuzione. Importantissima è anche la respirazione, che deve essere addominale e segue i movimenti che vengono eseguiti. La lingua deve essere spinta contro il palato (come per rire "L"à). Il baduanjin può essere praticato a sedere o in stazione eretta.

Ogni movimento è stato pensato per sollecitare una particolare parte del corpo e tutti insieme riescono ad attivare tutti gli organi interni ed esterni.

- Esercizio come descritto nell'Enciclopedia del Kungfu Shaolin

| Caratteri | Nome in Wade-Giles | Nome in Pinyin | Nome in italiano |

| 1 双手托天 | Shuang shou to tien | shuāngshǒu tuō tiān | reggere il cielo con le due mani |

| 2 左右开弓 | Tso yu k'ai kung | zuǒyòu kāi gōng | tirare con l'arco a sinistra e a destra |

| 3 举臂独立 | Chu pei tu li | jǔ bì dúlì | alzare un braccio in equilibrio su una gamba |

| 4 左右后瞧 | Tso yu hou ch'iao | zuǒyòu hòu qiáo | guardare a sinistra, a destra e dietro |

| 5 摇头摆尾 | Yao t'ou pai wei | yáo tóu bǎi wěi | oscillare la testa e far ondeggiare la parte dietro del corpo |

| 6 前后弯腰 | Ch'ien hou wan yao | qiánhòu wān yāo | piegare la vita avanti e indietro |

| 7 左右防大 | Tso yu fang ta | zuǒyòu fáng dà | parare e colpire con la mano a sinistra e a destra |

| 8 玉柱七颠 | Yu chu ch'ien tien | yù zhù qī diān | ....battere il piede sette volte (Yuzhu significa pilastro di giada, con riferimento alla spina dorsale) |

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Stephen Kuei, Beginning Qigong: Chinese Secrets for Health and Longevity, Tuttle Publishing, 1993, pp. 17), ISBN 0-8048-1721-9.«Among the most popular of them...The Eight Brocade Exercises...»

- ^ Jwing-Ming Yang, Eight Simple Qigong Exercises for Health: The Eight Pieces of Brocade, Jamaica Plain, Mass. USA, YMAA Publication Center, 2000, ISBN 1-886969-52-3.

- ^ Yang Jwing Ming, Iniziazione al Qigong cinese, Roma, Iniziazione Mediterranee, 2005, p. 32, ISBN 978-88-272-1743-6.

- ^ a b Meir Shahar, Il monastero di Shaolin, Roma, Ubaldini Editore - Roma, 2011, p. 154, ISBN 978-88-340-1609-1.

- ^ Kenneth S. Cohen, L'arte e la scienza del Qigong, Genova, Erga edizioni, 2006, p. 244, ISBN 978-88-8163-447-3

ISBNnon valido (aiuto). - ^ Chang Dsu Yao e Roberto Fassi, Corso di T'ai Chi Ch'üan, Milano, De Vecchi, 2008, p. 364, ISBN 978-88-412-2052-8.

- ^ a b c Meir Shahar, Il monastero di Shaolin, Roma, Ubaldini Editore - Roma, 2011, p. 178, ISBN 978-88-340-1609-1.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- Chang Dsu Yao, Roberto Fassi. L'enciclopedia del Kung Fu Shaolin, Volume 1°. Roma, Edizioni Mediterranee, 1986. ISBN 88-272-0016-9

- Chang Dsu Yao, Roberto Fassi. Il Kung Fu, le tecniche fisiche e mentali per l'autodifesa. Milano, De Vecchi Editore, 1990. ISBN 88-412-8033-6

- Moiraghi Carlo, Qigong, Fabbri Editori, Milano, 2002, ISBN 88-451-8009-3

- Mandrà Mario, Il Qigong, De Vecchi Editore, Milano, 1996, ISBN 88-412-2796-6

- Wushu, hermes edizioni, Roma, 1982.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ambientato/Sandbox3

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ambientato/Sandbox3

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- (FR) www.yiquan78.org, su yiquan78.org.

- (EN) www.russbo.com, su russbo.com.

- (EN) www.ru.ac.za, su ru.ac.za.

- (ES) con video scaricabili dei singoli esercizi, su telefonica.net.

- Baduanjin, su scuolainteriore.it.

- Baduanjin video, su youtube.com.

- Baduanjin video 2, su youtube.com.

Categoria:Taijiquan Categoria:Termini delle arti marziali cinesi