Pteropus pselaphon

| Volpe volante delle Bonin | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

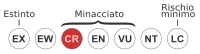

Critico[1] | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Ordine | Chiroptera |

| Sottordine | Megachiroptera |

| Famiglia | Pteropodidae |

| Genere | Pteropus |

| Specie | P. pselaphon |

| Nomenclatura binomiale | |

| Pteropus pselaphon Layard, 1829 | |

| Areale | |

| |

La volpe volante delle Bonin (Pteropus pselaphon Layard, 1829) è un pipistrello appartenente alla famiglia degli Pteropodidi, endemico delle Isole Ogasawara.[1][2]

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

Dimensioni[modifica | modifica wikitesto]

Pipistrello di medie dimensioni, con lunghezza dell'avambraccio tra 124,9 e 142,4 mm, la lunghezza del piede tra 42 e 50 mm e la lunghezza delle orecchie tra 23 e 29 mm.[3]

Aspetto[modifica | modifica wikitesto]

La pelliccia è lunga, densa, semi-eretta sulle spalle e si estende sugli arti inferiori fino alle dita dei piedi. Il colore generale del corpo è bruno-nerastro, più o meno cosparso di lunghi e ruvidi peli con la punta bianco-grigiastra. La testa ha riflessi marroni scuri, il muso è lungo, le narici sono leggermente tubulari e separate da un solco profondo longitudinale che si estende fino al labbro superiore, gli occhi sono grandi. Le orecchie sono corte, triangolari, nascoste parzialmente nella pelliccia e con una concavità sul bordo posteriore appena sotto la punta. Le membrane alari sono attaccate lungo i fianchi e posteriormente all'estremità del secondo metatarso. È privo di coda, mentre l'uropatagio, densamente ricoperto di peli, è ridotto ad una sottile membrana lungo le parti interne degli arti inferiori.

Biologia[modifica | modifica wikitesto]

Comportamento[modifica | modifica wikitesto]

Si rifugia tra il denso fogliame degli alberi in piccoli gruppi durante l'inverno e solitariamente in estate.

Alimentazione[modifica | modifica wikitesto]

La sua robusta dentatura indica una dieta a base di frutta dalla pelle dura, tra le quali alcune specie di Manilkara, e fiori di Agave americana. Poiché la frutta è solitamente raccolta nelle piantagioni, è considerato dannoso alle coltivazioni.

Riproduzione[modifica | modifica wikitesto]

Si riproduce una volta l'anno. Generalmente gli accoppiamenti avvengono in inverno.

Distribuzione e habitat[modifica | modifica wikitesto]

L'areale di questa specie è ristretto alle Isole Ogasawara: Chichi Jima, Haha Jima, Kita Iwo Jima, Iwo Jima e Minami Iwo Jima.

Vive nelle foreste native.

Tassonomia[modifica | modifica wikitesto]

In accordo alla suddivisione del genere Pteropus effettuata da Andersen[4], P. pselaphon è stato inserito nello P. pselaphon species Group, insieme a P. vetulus, P. insularis, P. pilosus, P. tuberculatus, P. nitendiensis, P. fundatus, P. tokudae e P. allenorum. Tale appartenenza si basa sulle caratteristiche di avere un rostro del cranio accorciato, sulla presenza di un ripiano basale nei premolari e sulla presenza di una cuspide aggiuntiva nei canini superiori.

Conservazione[modifica | modifica wikitesto]

La IUCN Red List, considerata la ristrettezza del suo areale e la sua frammentazione, il lento declino del suo habitat, classifica P. pselaphon come specie in pericolo critico di estinzione (CR).[1]

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b c (EN) Hutson, A.M., Racey, P.A. & Chanson, J. 2008, Pteropus pselaphon, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- ^ (EN) D.E. Wilson e D.M. Reeder, Pteropus pselaphon, in Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference, 3ª ed., Johns Hopkins University Press, 2005, ISBN 0-8018-8221-4.

- ^ Yoshiyuki, 1989, p. 33.

- ^ Andersen, 1912, p. 95.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- Knud Andersen, Catalogue of the Chiroptera in the collection of the British Museum (2nd Edition)- Vol.I: Megachiroptera, London, UK, British Museum (Natural History), 1912.

- Yoshiyuki M, A Systematic study of the Japanese Bats, National Science Museum, Tokyo, 1989.

- Sugita N, Inaba M & Ueda K, Roosting Pattern and Reproductive Cycle of Bonin Flying Foxes (Pteropus pselaphon), in Journal of Mammalogy, vol. 90, n. 1, 2009, pp. 195-202.

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pteropus pselaphon

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pteropus pselaphon Wikispecies contiene informazioni su Pteropus pselaphon

Wikispecies contiene informazioni su Pteropus pselaphon