Otodus megalodon

| Megalodonte | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

Fossile | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Chondrichthyes |

| Sottoclasse | Elasmobranchii |

| Superordine | Selachimorpha |

| Ordine | Lamniformes |

| Famiglia | †Otodontidae |

| Genere | †Otodus |

| Specie | † O. megalodon |

| Nomenclatura binomiale | |

| †Otodus megalodon (Agassiz, 1835)[1][2] | |

| Sinonimi | |

| |

Otodus megalodon (il cui nome della specie, megalodon, deriva dal greco e significa "grande dente"), comunemente noto come megalodon o megalodonte, è una specie estinta[3] di squalo gigante vissuto dal Miocene inferiore al Pliocene inferiore, circa 23-3,6 milioni di anni fa (Aquitaniano-Zancleano), i cui grandi denti fossili dimostrano avesse una distribuzione cosmopolita. In passato si pensava che O. megalodon fosse un membro della famiglia Lamnidae e un parente stretto del grande squalo bianco (Carcharodon carcharias), ma successivi studi lor hanno riclassificato all'interno della famiglia estinta Otodontidae, famiglia che si separò dal lignaggio del grande squalo bianco durante il Cretaceo inferiore.

Sebbene sia considerato uno dei predatori più grandi e potenti mai vissuti, il megalodonte è conosciuto solo attraverso resti frammentari e il suo aspetto e le sue dimensioni massime sono incerte, e diversi scienziati dibattono ancora se l'animale somigliasse di più a una versione più tozza del grande squalo bianco (Carcharodon carcharias), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus) o dello squalo toro (Cacharias taurus). La stima più recente con il minor intervallo di errore suggerisce una lunghezza massima stimata fino a 20,3 metri, sebbene le lunghezze modali siano stimate a 10,5 metri.[4] I denti di questa specie erano spessi e robusti, costruiti per afferrare la preda e rompere le ossa, e le loro enormi fauci erano in grado di esercitare una forza di morso compresa tra i 108.500 e i 182.200 newton.[5][6][7]

Il megalodonte, probabilmente, ebbe un impatto importante sulla struttura delle comunità marine, in quanto i reperti fossili a nostra disposizione mostrano che avesse una distribuzione cosmopolita. Le prede abituali di questi animali erano altri grandi animali marini, come balene, foche e tartarughe marine. I giovani abitavano le calde acque costiere e si nutrivano di pesci e piccole balene. A differenza del grande squalo bianco, che attacca le sue prede dal basso, il megalodonte, probabilmente, usava le sue forti mascelle per sfondare la cavità toracica, perforando cuore e polmoni della sua preda.

Nonostante le sue dimensioni, il megalodonte erano in competizione con altri grandi predatori marini, come il cetaceo predatore Livyatan, capodogli macroraptoriali e, forse, orche ancestrali (Orcinus). Poiché questo squalo preferiva le acque più calde, si ritiene che il raffreddamento oceanico associato all'inizio delle ere glaciali, insieme all'abbassamento del livello del mare e alla conseguente perdita di aree di riproduzione adatte, possa aver contribuito al suo declino. Una riduzione della diversità dei misticeti e uno spostamento nella loro distribuzione verso le regioni polari potrebbero aver ridotto la fonte di cibo primaria di questo predatore. L'estinzione del megalodonte coincide con la tendenza al gigantismo nei misticeti.

Storia e denominazione[modifica | modifica wikitesto]

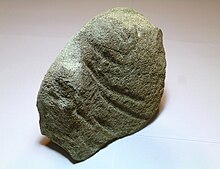

I denti dei megalodonti sono stati ritrovati e utilizzati fin dai tempi antichi, rappresentando un artefatto apprezzato tra le culture precolombiane delle Americhe per le loro grandi dimensioni ed i bordi seghettati, venendo usati per la produzione di punte di proiettili, coltelli, gioielli e accessori funerari.[8][9] Almeno alcuni, come le società panamensi di Sitio Conte, sembravano averli utilizzati principalmente per scopi cerimoniali.[9] Lo scavo[10] di denti di megalodonte da parte dei popoli Algonquin nella baia di Chesapeake ed il loro commercio selettivo con la cultura Adena nell'Ohio avvennero già nel 430 a.C.[8] Il primo resoconto scritto sui denti di megalodonte fu di Plinio il Vecchio in un volume della Historia Naturalis del 73 d.C., che li descrisse come "somiglianti a lingue umane pietrificate" che i folcloristi romani credevano fossero cadute dal cielo durante le eclissi lunari e le chiamò glossopetrae ( "lingua di pietra").[11] In seguito si pensò che queste presunte lingue, in una tradizione maltese del XII secolo, appartenessero a serpenti che l'apostolo Paolo trasformò in pietra mentre naufragò sull'isola, conferendogli il potere di curare i veleni.[12] Le glossopetrae riapparvero in tutta Europa nella letteratura tra la fine del XIII e il XVI secolo, a cui vennero nuovamente attribuite proprietà soprannaturali, come curare una più ampia varietà di veleni. L'uso dei denti di megalodonte per questo scopo si diffuse ampiamente tra la nobiltà medievale e rinascimentale, che li modellò in amuleti protettivi e stoviglie per, presumibilmente, disintossicare i liquidi o corpi avvelenati. Nel XVI secolo, i denti venivano direttamente consumati come ingredienti delle pietre di Goa di produzione europea.[11]

La vera natura delle glossopetre come denti di squalo fu sostenuta da alcuni almeno dal 1554, quando il cosmografo André Thevet lo descrisse come diceria, sebbene non ci credesse. La prima argomentazione scientifica a favore di questa visione fu avanzata dal naturalista italiano Fabio Colonna, che nel 1616 pubblicò un'illustrazione di un dente di megalodonte maltese accanto a quello di un grande squalo bianco e notò le loro sorprendenti somiglianze. Colonna sosteneva che le glossopetre non erano lingue di serpente pietrificate ma in realtà i denti di squali trascinate sulla riva. Colonna sostenne questa tesi attraverso un esperimento di combustione di campioni di glossopetrae, da cui osservò residui di carbonio che interpretò come la dimostrazione della loro origine organica.[12] Tuttavia, l'interpretazione delle pietre come denti di squalo rimase ampiamente inaccettata. Ciò era in parte dovuto all'incapacità di spiegare come alcuni di questi reperti si trovassero così lontano dal mare.[13] Questa interpretazione venne nuovamente sollevata a livello accademico durante la fine del XVII secolo dagli scienziati inglesi Robert Hooke, John Ray e dal naturalista danese Niels Steensen (latinizzato Niccolò Stenone).[14] L'argomentazione di Steensen in particolare venne maggiormente accreditata in quanto dedotta dopo la dissezione da parte di quest'ultimo della testa di un grande squalo bianco catturato nel 1666. Il suo rapporto del 1667 raffigurava una ricostruzione della testa di un grande squalo bianco e i denti di megalodonte, che divennero particolarmente iconici. Tuttavia, la testa illustrata non era in realtà la testa dissezionata da Steensen, e nemmeno i denti fossili furono illustrati da lui. Entrambe le incisioni furono originariamente commissionate nel 1590 dal medico papale Michele Mercati, che possedeva anche la testa di un grande squalo bianco, per il suo libro Metallotheca. L'opera rimase inedita ai tempi di Steensen a causa della morte prematura di Mercati, e il primo riutilizzò le due illustrazioni su suggerimento di Carlo Roberto Dati, che riteneva inadatta ai lettori una raffigurazione del vero squalo dissezionato.[15] Steensen si distinse anche per aver aperto la strada a una spiegazione stratigrafica di come pietre simili fossero state ritrovate nell'entroterra. Steensen osservò che gli strati rocciosi recanti i denti di megalodonte contenevano sedimenti marini e ipotizzò che questi strati fossero correlati a un periodo di inondazioni che fu successivamente coperto da strati terrestri e sollevato dall'attività geologica.[13]

Il naturalista svizzero Louis Agassiz diede al megalodonte il suo nome scientifico nella sua opera fondamentale del 1833-1843 Recherches sur les poissons fossiles (tr. Ricerca sui pesci fossili), nominandolo Carcharias megalodon in un'illustrazione del 1835 dell'olotipo e dei denti aggiuntivi, rendendolo congenerico con il moderno squalo toro (Carcharias taurus).[1][2] Il nome specifico è una combinazione delle parole del greco antico μεγάλος/megálos che significa "grande", e ὀδών/odṓn che significa "dente",[16][17] che combinate formano "grande dente". Agassiz fece riferimento al nome già nel 1832, ma poiché gli esemplari non furono menzionati non vengono tassonomicamente riconosciuti.[2] La descrizione formale della specie venne pubblicata in un volume del 1843, dove Agassiz modificò il nome in Carcharodon megalodon poiché i suoi denti erano troppo grandi per un membro del genere Carcharias e più simili a quelli del grande squalo bianco.[1] Agassiz identificò erroneamente diversi denti di megalodonte come appartenenti ad altre specie eventualmente denominate Carcharodon rectidens, Carcharodon subauriculatus, Carcharodon productus e Carcharodon polygurus.[1][18] Poiché Carcharodon megalodon apparve per primo nell'illustrazione del 1835, i restanti nomi sono considerati sinonimi junior secondo il principio di priorità.[2][18]

Classificazione[modifica | modifica wikitesto]

Evoluzione[modifica | modifica wikitesto]

Sebbene i resti più antichi di megalodonte siano stati datati all'Oligocene superiore, circa 28 milioni di anni fa,[19][20] c'è disaccordo nella comunità scientifica su quando l'animale sia apparso nel record fossile, con date che vanno fino a 16 milioni di anni fa.[21] Si stima che il megalodonte si estinse intorno alla fine del Pliocene, circa 2,6 milioni di anni fa;[21][22] affermazioni relative a presunti denti di megalodonte risalenti al Pleistocene, di età inferiore ai 2,6 milioni di anni, sono considerate inaffidabili.[22] Una valutazione del 2019 sposta la data dell'estinzione a una data precedente al Pliocene, circa 3,6 milioni di anni fa.[23][24]

Il megalodonte è considerato un membro della famiglia Otodontidae, specificatamente all'interno del genere Otodus, in contrasto con la sua precedente classificazione in Lamnidae, all'interno del genere Carcharodon.[21][22][25][26][27] La classificazione del megalodonte in Carcharodon era dovuta alla somiglianza dei suoi denti con quelli del grande squalo bianco, ma la maggior parte degli autori ritiene che ciò sia dovuto all'evoluzione convergente tra le due specie. In questo modello, il grande squalo bianco è più strettamente imparentato con l'estinto mako dai denti larghi (Isurus hastalis) che con il megalodonte, come evidenziato dalla dentatura più simile in questi due squali; i denti del megalodonte hanno dentellature molto più fini dei denti del grande squalo bianco. Il grande squalo bianco è più strettamente imparentato con lo squalo mako (Isurus spp.), con cui condivide un antenato comune intorno ai 4 milioni di anni fa.[28][29] I sostenitori del primo modello, in cui il megalodonte e il grande squalo bianco sono più strettamente imparentati, sostengono che le differenze tra la loro dentatura sono minuscole e oscure.[30]

Il genere Carcharocles contiene quattro specie: C. auriculatus, C. angustidens, C. chubutensis e C. megalodon.[31] L'evoluzione di questo lignaggio è caratterizzata dall'aumento delle seghettature, dall'allargamento della corona, dallo sviluppo di una forma più triangolare e dalla scomparsa delle cuspidi laterali nei denti.[31][32] L'evoluzione nella morfologia dei denti riflette un cambiamento nelle tattiche predatorie da un morso a strappo a un morso a taglio, probabilmente riflettendo un cambiamento nella scelta delle prede dai pesci ai cetacei.[33] Le cuspidi laterali furono infine perse in un processo graduale che durò circa 12 milioni di anni durante la transizione tra C. chubutensis e C. megalodon.[33] Il genere fu proposto da DS Jordan e H. Hannibal nel 1923 per contenere C. auriculatus. Negli anni '80, il megalodonte venne assegnato al genere Carcharocles.[28][31] Prima di ciò, nel 1960, il genere Procarcharodon venne eretto dall'ittiologo francese Edgard Casier, che comprendeva questi quattro squali ed era considerato separato dal grande squalo bianco. Da allora questo genere è considerato un sinonimo junior di Carcharocles.[31] Il genere Palaeocarcharodon venne eretto insieme a Procarcharodon per rappresentare l'inizio del lignaggio e, nel modello in cui il megalodonte e il grande squalo bianco sono strettamente imparentati, il loro ultimo antenato comune. Tuttavia, si ritiene che sia un vicolo cieco evolutivo e non correlato agli squali Carcharocles da parte di autori che rifiutano questo modello.[30]

Un altro modello dell'evoluzione di questo genere, proposto sempre da Casier nel 1960, è che l'antenato diretto dei Carcharocles sia lo squalo Otodus obliquus, vissuto dal Paleocene al Miocene, circa 60-13 milioni di anni fa.[29][32] Il genere Otodus deriva dal Cretolamna, uno squalo del periodo Cretaceo.[26][34] In questo modello, O. obliquus si è evoluto in O. aksuaticus, che si è a sua volta evoluto in C. auriculatus, quindi in C. angustidens, quindi in C. chubutensis e infine in C. megalodon.

Un altro modello dell'evoluzione di Carcharocles, proposto nel 2001 dal paleontologo Michael Benton, è che le altre tre specie siano in realtà un'unica specie di squalo che è gradualmente cambiata nel tempo tra il Paleocene e il Pliocene, rendendola una cronospecie.[20][31][35] Alcuni autori suggeriscono che C. auriculatus, C. angustidens e C. chubutensis dovrebbero essere classificati come un'unica specie nel genere Otodus, lasciando C. megalodon come l'unico membro di Carcharocles.[20][36]

Tuttavia, lo stesso genere Carcharocles potrebbe non essere valido e lo stesso megalodonte potrebbe effettivamente appartenere al genere Otodus, rendendolo Otodus megalodon.[37] Uno studio del 1974 sugli squali del Paleogene condotto da Henri Cappetta ha eretto il sottogenere Megaselachus, classificando il megalodonte come Otodus (Megaselachus) megalodon, insieme a O. (M.) chubutensis. Una revisione del 2006 di Chondrichthyes ha elevato Megaselachus a genere e ha classificato gli squali come Megaselachus megalodon e M. chubutensis.[37] Tuttavia, La scoperta di fossili assegnati al genere Megalolamna nel 2016 ha portato a una rivalutazione di Otodus, che ha concluso che il genere è parafiletico, cioè è costituito da un ultimo antenato comune ma non include tutti i suoi discendenti. L'inclusione degli squali Carcharocles in Otodus lo renderebbe monofiletico, con il clade gemello Megalolamna.[26]

Filogenesi[modifica | modifica wikitesto]

Il cladogramma sottostante rappresenta le ipotetiche relazioni tra il megalodonte e altri squali, incluso il grande squalo bianco. Modificato dagli studi di Shimada et al. (2016)[26], Ehret et al. (2009)[29], e i risultati di Siversson et al. (2013).[38][39][40]

| Lamniformes |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

Sebbene gli unici fossili di megalodonte a nostra disposizione siano denti e alcuni elementi della colonna vertebrale, l'idea prominente su come apparisse l'animale in vita è che fosse simile ad un grande squalo bianco ma dall'aspetto più robusto e tarchiato. Le fauci potrebbero essere state più smussate e più larghe di quelle dello squalo bianco, e le pinne avrebbero avuto una forma simile ma più spesse e leggermente più lunghe, a causa delle maggiori dimensioni corporee. Gli occhi potrebbe essere stati piccoli e infossati.[41]

Un'altra interpretazione è che il megalodonte avesse un corporatura più simile a quella dello squalo balena (Rhincodon typus) o dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), con un pinna caudale a mezzaluna, la pinna anale e la seconda pinna dorsale sarebbero state piccole e sarebbe stata presenta una chiglia caudale presente su entrambi i lobi della pinna caudale (sul peduncolo caudale). Questa morfologia è comune anche in altri grandi animali acquatici, come balene, tonni e altri squali, al fine di ridurre la resistenza dell'acqua durante il nuoto. La forma della testa può variare da specie a specie poiché la maggior parte degli adattamenti per ridurre la resistenza si trovano verso la coda dell'animale.[31]

Un insieme associato di resti di megalodonte è stato ritrovato con scaglie placoidi, che variano da 0,3 a 0,8 millimetri di larghezza massima e presentano chiglie ampiamente distanziate.[42]

Dimensioni[modifica | modifica wikitesto]

A causa dei resti frammentari, esistono diverse stime contraddittorie sulle dimensioni del megalodonte, estrapolabili unicamente da denti ed elementi vertebrali.[43][44] Il grande squalo bianco è stato a lungo la base delle ricostruzioni e della stima delle dimensioni dell'animale, poiché è considerato il miglior analogo del megalodonte, pertanto sono stati prodotti diversi metodi di stima della lunghezza totale confrontando i denti e le vertebre del megalodonte con quelli del grande bianco.[27][41][45][46]

Le stime delle dimensioni del megalodonte variano a seconda del metodo utilizzato, con stime della lunghezza totale massima che vanno da 14,2 a 20,3 metri.[27][41][46] Uno studio del 2015 ha stimato la lunghezza media totale del corpo a 10,5 metri, calcolata da 544 denti di megalodonte, trovati nel corso del tempo geologico e della geografia, inclusi adulti e giovani.[25][47] In confronto, gli esemplari più grossi dei grandi squali bianchi sono generalmente lunghi circa 6 metri, con alcuni rapporti controversi che suggeriscono dimensioni maggiori.[41][48][49] Lo squalo balena è il pesce vivente più grande, con una grande femmina segnalata con una lunghezza precaudale di 15 metri e una lunghezza totale stimata di 18,8 metri.[48][50] È possibile che diverse popolazioni di megalodonte in tutto il mondo avessero dimensioni corporee e comportamenti diversi a causa delle diverse pressioni ecologiche.[25] Tuttavia, è innegabile che tali stime rendano il megalodonte il più grande squalo macropredatore mai vissuto.[41]

«Un C. megalodon lungo circa 16 metri avrebbe raggiunto un peso di circa 48 tonnellate. Un C. megalodon di 17 metri avrebbe raggiunto un peso di circa 59 tonnellate, e un C. megalodon di 20,3 metri avrebbe raggiunto le 103 tonnellate[51]»

Nel suo libro del 2015, The Story of Life in 25 Fossils: Tales of Intrepid Fossil Hunters and the Wonders of Evolution, Donald Prothero ha proposto le stime della massa corporea per diversi individui di diverse lunghezze estrapolandole da un centro vertebrale e basandosi sulle dimensioni di un grande squalo bianco,[51] una metodologia utilizzata anche per lo studio del 2008 che supporta la stima della massa massima.[52]

Nel 2020, Cooper e i suoi colleghi hanno ricostruito un modello 2D di megalodonte basato sulle dimensioni di tutti gli squali lamnidi esistenti e hanno suggerito che un megalodonte lungo 16 metri avrebbe avuto una testa lunga 4,65 metri, fessure branchiali di 1,41 metri, una pinna dorsale alta 1,62 metri, pinne pettorali lunghe 3,08 metri e una pinna caudale alta 3,85 metri.[53] Nel 2022, Cooper e i suoi colleghi hanno anche ricostruito un modello 3D con le stesse basi dello studio del 2020, risultando in una stima della massa corporea di 61,56 tonnellate per un'individuo lungo 16 metri (superiore alle stime precedenti); per l'estrapolazione è stato utilizzato un campione di colonna vertebrale denominato IRSNB P 9893 (precedentemente IRSNB 3121), appartenente a un individuo di 46 anni proveniente dal Belgio. Un individuo di queste dimensioni avrebbe bisogno di 98.175 kcal al giorno, 20 volte di più di quanto richieda uno grande squalo bianco adulto.[54]

Un megalodonte maschio maturo potrebbe aver raggiunto una massa corporea compresa tra le 12,6 e le 33,9 tonnellate; mentre una femmina matura potrebbe aver raggiunto un peso compreso tra le 27,4 e le 59,4 tonnellate, presupponendo che i maschi potessero variare in lunghezza da 10,5 a 14,3 metri e le femmine da 13,3 a 17 metri.[41]

Uno studio del 2015 che collegava le dimensioni dello squalo e la velocità di nuoto tipica stimava che il megalodonte avrebbe nuotato tipicamente a 18 chilometri all'ora, presupponendo che la sua massa corporea fosse tipicamente di 48 tonnellate, il che è coerente con altre creature acquatiche di queste dimensioni, come la balenottera comune (Balaenoptera physalus) che normalmente viaggia a velocità comprese tra i 14,5 e i 21,5 km/h.[55] Nel 2022, Cooper e i suoi colleghi hanno convertito questo calcolo in velocità di crociera relativa (lunghezze del corpo al secondo), risultando in una velocità di crociera assoluta media di 5 chilometri all'ora e una velocità di crociera relativa media di 0,09 lunghezze del corpo al secondo per un megalodonte lungo 16 metri; gli autori hanno scoperto che la loro velocità di crociera media assoluta era più veloce di quella di qualsiasi squalo lamnide esistente e la loro velocità di crociera media relativa era più lenta, in linea con le stime precedenti.[54]

Le grandi dimensioni del megalodonte potrebbero essere dovute a fattori climatici e all'abbondanza di grandi prede, e potrebbero anche essere state influenzate dall'evoluzione dell'endotermia regionale (mesotermia) che ne avrebbe aumentato il tasso metabolico e la velocità di nuoto. Si ritiene che gli squali otodontidi fossero ectotermi, quindi su questa base il megalodonte sarebbe stato ectotermico. Tuttavia, i più grandi squali ectotermici contemporanei, come lo squalo balena, sono filtratori, mentre i lamnidi sono endotermi regionali, il che implica alcune correlazioni metaboliche con uno stile di vita predatorio. Queste considerazioni, così come i dati isotopici dell'ossigeno presenti nei denti e la necessità di velocità di nuoto più elevate nei macropredatori di prede endotermiche rispetto a quelle consentite dall'ectotermia, implicano che gli otodontidi, incluso il megalodonte, erano probabilmente endotermi regionali.[56]

Nel 2020, Shimada e colleghi hanno suggerito che le grandi dimensioni fossero invece dovute al cannibalismo intrauterino, in cui il feto più grande mangia il feto più piccolo, risultando in feti progressivamente più grandi, richiedendo alla madre di raggiungere dimensioni ancora maggiori e fabbisogni calorici che avrebbero promosso l'endotermia. I maschi avrebbero dovuto tenere il passo con le dimensioni della femmina per potersi accoppiare in modo efficace (il che probabilmente comportava l'attaccamento alla femmina con i pterigopodi, come i moderni pesci cartilaginei).[57]

Denti e forza del morso[modifica | modifica wikitesto]

Nessun altro pesce possedeva un morso potente come il suo, forse nemmeno Dunkleosteus. Si stima che la pressione esercitata potesse superare i 102.000 N ovvero 10.000 kg forza, il doppio del tirannosauro[58]. Sarebbe stato sufficiente per schiacciare una piccola auto, esercitando una pressione di 500 kg/cm². Solamente i coccodrilli superavano questa forza, con alcuni esemplari in grado di mordere con una pressione di 444.000 N per 5000 kg/cm².[59]

Diffusione, abitudini e alimentazione[modifica | modifica wikitesto]

Da alcuni siti anomali di ritrovamento sulle coste orientali degli Stati Uniti d'America e nei Caraibi si è ipotizzato che le femmine di C. megalodon partorissero le loro "uova" in baie protette, con acque particolarmente basse; solo quando i piccoli raggiungevano dimensioni ragguardevoli si avventuravano in mare aperto.

Il C. megalodon era un predatore diffuso in tutti gli oceani dalle latitudini più meridionali a quelle più settentrionali; adatto a più ambienti e più climi (ma tendenzialmente prediligendo quelli caldi e temperati); probabilmente preferiva le zone relativamente costiere, in cui era facile incontrare i grossi mammiferi marini di cui certamente si nutriva (impronte di morsi, rinvenute su resti ossei fossilizzati, anche rimarginate, tenderebbero a confermarlo).

Reperti sono però stati rinvenuti anche in zone di mare aperto o in giacimenti situati in piccole isole remote dell'Oceano Pacifico e dell'Oceano Indiano. Va però aggiunto che era, con ogni probabilità, un predatore specializzato nella caccia a poca profondità.

Il miocene è stato il periodo di massima diversificazione dei cetacei di grossa taglia (20 generi di balene contro i 6 attuali), ed ha conosciuto anche una grande diffusione di altre possibili prede (dugonghi e grossi sirenidi, tartarughe marine, pinnipedi di grossa taglia, pinguini di grossa taglia, altri squali predatori, squali balena, tonni); nelle acque fredde abbondavano gli antenati dell'attuale orca, in quelle calde invece regnavano i C. megalodon.

Il C. megalodon e la criptozoologia[modifica | modifica wikitesto]

Alcuni criptozoologi affermano che il C. megalodon potrebbe essersi estinto più di recente, o essere addirittura sopravvissuto fino ai giorni nostri. Mentre la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che il C. megalodon si sia ormai estinto, l'idea di una colonia ancora vivente di questi mega squali ha stimolato l’opinione pubblica, ma gli indizi a supporto sono scarsi e ambigui.

I sostenitori della sopravvivenza del megalodonte citano il ritrovamento di due denti da parte dell'HMS Challenger[60] per i quali è stata proposta la datazione a 24.000 e a 11.000 anni fa, in base alla stima del tempo impiegato dall'accumulazione del manganese sugli stessi. Tuttavia è possibile che i denti provenissero da un deposito pliocenico e siano per erosione finiti in uno strato più recente e si siano fossilizzati molto tempo prima di incrostarsi di manganese. Altri esperti ritengono che queste stime siano sbagliate, ed affermano che l'ipotesi di un C. megalodon post-Pliocene sia errata, dal momento che si basano su test e metodologie datate e non più affidabili. È stato fatto presente inoltre che il C. megalodon era un predatore che viveva lungo le coste, e che quindi pensare che ci siano esemplari sopravvissuti in acque profonde è veramente difficile[61].

Alcuni avvistamenti relativamente recenti di grandi creature simili a squali sono stati interpretati come avvistamenti di C. megalodon sopravvissuti, ma queste testimonianze sono abbagli dovuti all'avvistamento di squali elefante o squali balena o di altri grandi animali. Un famoso esempio è quello riportato dallo scrittore Zane Grey. È possibile, ma improbabile, che alcuni di questi avvistamenti siano dovuti a squali bianchi di dimensioni enormi.

Nella cultura di massa[modifica | modifica wikitesto]

Trattandosi di uno dei più grandi squali che siano mai esistiti, il Megalodonte ha ottenuto una notevole fama tra gli animali marini preistorici, comparendo in moltissimi media e venendo numerose volte rappresentato in modi diversi, tra cui:

- Nei fumetti di Wonder Woman, i Megalodonti sono la difesa primaria dell'Isola Paradiso.

- Una presunta popolazione di C. megalodon sopravvissuti è stato il soggetto di vari racconti, inclusi un romanzo scritto da Steve Alten (Meg: A Novel of Deep Terror) e tre B-movie americani intitolati rispettivamente Shark Attack 3: emergenza squali (di David Worth), Shark Hunter (di Matt Codd) e Megalodon (di Pat Corbitt).

- Il videogioco Shark! Hunting the Great White contiene (nel livello finale) un C. megalodon sopravvissuto.

- Megalodon è il marchio di una linea di attrezzatura per immersioni.

- Il C. megalodon è presente nella storia Heerser der Diepte (Ruler of the Deep) della serie di fumetti belga De Rode Ridder.

- Megalodon è il titolo di una canzone della metal band statunitense Mastodon, apparsa sull'album Leviathan.

- Nel MMORPG Ragnarok Online uno dei mostri è il Megalodon.

- Il megalodon appare nella serie della BBC Mostri del mare.

- Il megalodon appare anche nella serie di History Channel Jurassic Fight Club.

- Il megalodon è presente anche nel film Mega Shark Versus Giant Octopus, dove combatte contro una piovra gigante, Octopus. Apparirà nel suo sequel: Mega Shark Versus Crocosaurus ove affronterà un coccodrillo enorme.

- Il megalodon è un modello di sigaretta elettronica.

- Nel manga One Piece è lo squalo della principessa degli "uomini-pesce".

- Nel videogioco arcade The Ocean Hunter il boss del livello Luna Sea è Leviathan, un Carcharodon megalodon.

- Un megalodon è l'antagonista del racconto Megabocca, contenuto nella raccolta di racconti Denti Assassini, di Scott Ingram.

- Il megalodon è menzionato anche nel romanzo Lo squalo, di Peter Benchley: durante la caccia al gigantesco squalo assassino, lo scienziato Matt Hooper descrive le caratteristiche dello squalo preistorico, ipotizzando che l'animale da loro braccato possa essere, piuttosto che un Carcharodon Charcarias, un giovane megalodonte.

- Nei videogiochi per iOS, Windows phone e Android Hungry Shark Evolution e Hungry Shark World è possibile utilizzare un megalodonte.

- Megalodon è il titolo di una canzone del DJ KSHMR pubblicata con l'etichetta Spinnin' Records.

- Il megalodonte è uno dei mostri del secondo Manuale dei Mostri dell'edizione 3.5 di Dungeons & Dragons.

- Il megalodonte è stato introdotto di recente anche nel videogiochi iOS e Android Jurassic World: The Game e Jurassic Park Builder come animale preistorico acquatico di superficie.

- Megalodon è un film del 2004 diretto da Pat Corbitt dove viene riprodotto per la prima volta in CGI.

- Il megalodonte è uno dei boss marittimi di Sea of Thieves.

- Due megalodonti sono i protagonisti del film Shark - Il primo squalo (The Meg) del 2018 di Jon Turteltaub.

- Un megalodonte è l'antagonista del film The Black Demon del 2023 diretto da Adrian Grünberg.

- Nel gioco Ghostbusters: Il videogioco si vede la ricostruzione delle fauci del megalodonte nel livello all'interno dell'American Museum of Natural History di New York.

- Compare come antagonista principale del primo episodio della seconda stagione di Primal, dove tenta di divorare i protagonisti in mare aperto durante una tempesta.

- Shark 2 - L'abisso (The Meg : The Trench) del 2023 è il secondo film dopo Shark - il primo squalo, e in esso compaiono tre esemplari. Stranamente, nel prologo si vede come un megalodonte uccida un T-Rex, nonostante sia vissuto nell'era Cenozoica, milioni di anni dopo l'estinzione dei dinosauri.

Galleria d'immagini[modifica | modifica wikitesto]

-

Fauci di megalodonte.

-

Riproduzione museale.

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b c d (FR) Agassiz, L., Recherches sur les poissons fossiles, vol. 3, 1843.

- ^ a b c d Brignon, A., Historical and nomenclatural remarks on some megatoothed shark teeth (Elasmobranchii, Otodontidae) from the Cenozoic of New Jersey (U.S.A.), in Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, vol. 127, n. 3, 2021, pp. 595–625.

- ^ (EN) Catalina Pimiento, Christopher F. Clements, When Did Carcharocles megalodon Become Extinct? ANew Analysis of the Fossil Record, in PlosONE, vol. 9, n. 10, 2014, pp. 1-5. URL consultato il 27 giugno 2015.

- ^ (EN) Carnivora-Megalodon maximum size is around 14-15 meter with 15 meter megs being extremely rare., su Carnivora, 3 ottobre 2019. URL consultato il 12 febbraio 2024.

- ^ Charles Q. Choi, Live Science Contributor | August 4, 2008 08:02am ET, Ancient Shark's Bite More Powerful Than T. Rex's, su Live Science. URL consultato il 6 agosto 2019.

- ^ (EN) Prehistoric great white shark had strongest bite in history, su Science, 5 agosto 2008. URL consultato il 12 febbraio 2024.

- ^ Megalodon’s Bite Force: How Does it Compare to a Great White?, su a-z-animals.com.

- ^ a b Lowery, D., Godfrey, S.J. e Eshelman, R., Integrated geology, paleontology, and archaeology: Native American use of fossil shark teeth in the Chesapeake Bay region, in Archaeology of Eastern North America, vol. 9, 2011, pp. 93–108.

- ^ a b Farrell, A.D., A Use-Wear and Functional Analysis of Precontact Shark Teeth Assemblages from Florida (MS), Florida State University, 2021.

- ^ Jacobs, J., Hopewell Culture National Historical Park Sharks Teeth HOCU - 2832 and 4222, su National Park Service.

- ^ a b Duffin, C.J., Fossil Sharks' Teeth as Alexipharmics, in Philip Wexler (a cura di), Toxicology of the Middle Ages and Renaissance, 2017, pp. 125–133.

- ^ a b Forli, M. e Guerrini, A., Quaestio de Fossilibus: Glossopetres, Snake Tongues and Ceraunids, in The History of Fossils over Centuries, 2022, pp. 41–83.

- ^ a b Bressan, D., How the Dissection Of A Shark's Head Revealed The True Nature Of Fossils, su Forbes, 14 gennaio 2016.

- ^ Nicholas Steno, su University of California Museum of Paleontology.

- ^ Davidson, J.P., Historical Point of View: Fish Tales: Attributing the First Illustration of a Fossil Shark's Tooth to Richard Verstegan (1605) and Nicolas Steno (1667), in Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 150, 2000, pp. 329–344.

- ^ (EN) Henry Liddell e Robert Scott, A Greek-English Lexicon, 1940.

- ^ (EN) Henry Liddell e Robert Scott, A Greek-English Lexicon, 1940.

- ^ a b Woodward, A.S., Catalogue of the fossil fishes in the British Museum (Natural History), Part I. Containing the Elasmobranchii, British Museum (Natural History), 1899, pp. 415–420.

- ^ H. Yabe, M. Goto e N. Kaneko, Age of Carcharocles megalodon (Lamniformes: Otodontidae): A review of the stratigraphic records, in The Palaeontological Society of Japan, vol. 75, 2004, pp. 7–15.

- ^ a b c M. D. Gottfried e R. E. Fordyce, An associated specimen of Carcharodon angustidens (Chondrichthyes, Lamnidae) from the Late Oligocene of New Zealand, with comments on Carcharodon interrelationships, in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 21, n. 4, 2001, pp. 730–739.

- ^ a b c C. Pimiento, B. J. MacFadden, C. F. Clements, S. Varela, C. Jaramillo, J. Velez-Juarbe e B. R. Silliman, Geographical distribution patterns of Carcharocles megalodon over time reveal clues about extinction mechanisms, in Journal of Biogeography, vol. 43, n. 8, 2016, pp. 1645–1655.

- ^ a b c C. Pimiento e C. F. Clements, When Did Carcharocles megalodon Become Extinct? A New Analysis of the Fossil Record, in PLOS ONE, vol. 9, n. 10, 2014, pp. e111086.

- ^ R. W. Boessenecker, D. J. Ehret, D. J. Long, M. Churchill, E. Martin e S. J. Boessenecker, The Early Pliocene extinction of the mega-toothed shark Otodus megalodon: a view from the eastern North Pacific, in PeerJ, vol. 7, 2019, pp. e6088.

- ^ Giant 'megalodon' shark extinct earlier than previously thought, su Science Daily, 13 febbraio 2019.

- ^ a b c C. Pimiento e M. A. Balk, Body-size trends of the extinct giant shark Carcharocles megalodon: a deep-time perspective on marine apex predators, in Paleobiology, vol. 41, n. 3, 2015, pp. 479–490.

- ^ a b c d K. Shimada, R. E. Chandler, O. L. T. Lam, T. Tanaka e D. J. Ward, A new elusive otodontid shark (Lamniformes: Otodontidae) from the lower Miocene, and comments on the taxonomy of otodontid genera, including the 'megatoothed' clade, in Historical Biology, vol. 29, n. 5, 2016, pp. 1–11, DOI:10.1080/08912963.2016.1236795.

- ^ a b c Kenshu Shimada, The size of the megatooth shark, Otodus megalodon (Lamniformes: Otodontidae), revisited, in Historical Biology, vol. 33, n. 7, 2019, pp. 1–8.

- ^ a b c K. G. Nyberg, Ciampaglio C. N. e Wray G. A., Tracing the ancestry of the great white shark, Carcharodon carcharias, using morphometric analyses of fossil teeth, in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 26, n. 4, 2006, pp. 806–814.

- ^ a b c d Ehret D. J., Hubbell G. e Macfadden B. J., Exceptional preservation of the white shark Carcharodon from the early Pliocene of Peru, in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 29, n. 1, 2009, pp. 1–13.

- ^ a b Peter Klimley e David Ainley, Evolution, in Great White Sharks: The Biology of Carcharodon carcharias, San Diego, California, Academic Press, 1996, ISBN 978-0-12-415031-7.

- ^ a b c d e f Mark Renz, Megalodon: Hunting the Hunter, Lehigh Acres, Florida, PaleoPress, 2002, pp. 1–159.

- ^ a b Lutz Andres, C. megalodon — Megatooth Shark, Carcharodon versus Carcharocles, su fossilguy.com, 2002. URL consultato il 16 gennaio 2008.

- ^ a b V. J. Perez, S. J. Godfrey, B. W. Kent, R. E. Weems e J. R. Nance, The transition between Carcharocles chubutensis and Carcharocles megalodon (Otodontidae, Chondrichthyes): lateral cusplet loss through time, in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 38, n. 6, 2019, pp. e1546732.

- ^ M. Siverson, J. Lindgren, M.G. Newbrey, P. Cederström e T.D. Cook, Late Cretaceous (Cenomanian-Campanian) mid-palaeolatitude sharks of Cretalamna appendiculata type, in Acta Palaeontologica Polonica, 2013, pp. 2.

- ^ M. J. Benton e P. N. Pearson, Speciation in the fossil record, in Trends in Ecology and Evolution, vol. 16, n. 7, 2001, pp. 405–411.

- ^ Catalina Pimiento, Dana J. Ehret, Bruce J. MacFadden e Gordon Hubbell, Ancient Nursery Area for the Extinct Giant Shark Megalodon from the Miocene of Panama, in Anna Stepanova (a cura di), PLOS ONE, vol. 5, n. 5, 2010, pp. e10552.

- ^ a b H. Cappetta, Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii, in Handbook of Paleoichthyology, 3B, Monaco, Germania, Friedrich Pfeil, 1987.

- ^ Siversson, M., Lindgren, J., Newbrey, M.G., Cederström, P. e Cook, T.D., Cenomanian–Campanian (Late Cretaceous) mid-palaeolatitude sharks of Cretalamna appendiculata type, in Acta Palaeontologica Polonica, vol. 60, n. 2, 2015, pp. 339–384.

- ^ Vivian, G., Research debunks Great White lineage, su australasianscience.com.au, 2013.

- ^ Palaeontological detective work unravels evolution of megatooth sharks, su museum.wa.gov.au, 2013.

- ^ a b c d e f MD Gottfried, LJV Compagno e SC Bowman, Size and skeletal anatomy of the giant megatooth shark Carcharodon megalodon, in Klimley e Ainley (a cura di), Great White Sharks: The Biology of Carcharodon carcharias, San Diego, California, Academic Press, 1996, pp. 55–89.

- ^ (EN) Kenshu Shimada, Yuta Yamaoka, Yukito Kurihara, Yuji Takakuwa, Harry M. Maisch, Martin A. Becker, Robert A. Eagle e Michael L. Griffiths, Tessellated calcified cartilage and placoid scales of the Neogene megatooth shark, Otodus megalodon (Lamniformes: Otodontidae), offer new insights into its biology and the evolution of regional endothermy and gigantism in the otodontid clade, in Historical Biology, 23 giugno 2023, pp. 1–15.

- ^ (EN) Mark Renz, Megalodon: Hunting the Hunter, PaleoPress, 2002, ISBN 978-0-9719477-0-2. URL consultato il 12 febbraio 2024.

- ^ Roger Portell, Gordon Hubell, Stephen Donovan, Jeremy Green, David Harper e Ron Pickerill, Miocene sharks in the Kendeace and Grand Bay formations of Carriacou, The Grenadines, Lesser Antilles (PDF), in Caribbean Journal of Science, vol. 44, n. 3, 2008, p. 279–286, DOI:10.18475/cjos.v44i3.a2 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2011).

- ^ Catalina Pimiento, Dana J. Ehret, Bruce J. MacFadden e Gordon Hubbell, Ancient Nursery Area for the Extinct Giant Shark Megalodon from the Miocene of Panama, in Anna Stepanova (a cura di), PLOS ONE, vol. 5, n. 5, 2010, pp. e10552.

- ^ a b Victor Perez, Ronny Leder e Teddy Badaut, Body length estimation of Neogene macrophagous lamniform sharks (Carcharodon and Otodus) derived from associated fossil dentitions, in Palaeontologia Electronica, vol. 24, n. 1, 2021, pp. 1–28.

- ^ C. Pimiento, B. J. MacFadden, C. F. Clements, S. Varela, C. Jaramillo, J. Velez-Juarbe e B. R. Silliman, Geographical distribution patterns of Carcharocles megalodon over time reveal clues about extinction mechanisms, in Journal of Biogeography, vol. 43, n. 8, 2016, pp. 1645–1655.

- ^ a b (EN) Craig R. McClain, Meghan A. Balk, Mark C. Benfield, Trevor A. Branch, Catherine Chen, James Cosgrove, Alistair D.M. Dove, Lindsay C. Gaskins, Rebecca R. Helm, Frederick G. Hochberg e Frank B. Lee, Sizing ocean giants: patterns of intraspecific size variation in marine megafauna, in PeerJ, vol. 3, 13 gennaio 2015, pp. e715.

- ^ Castro, Jose I., Sharks of North America., Oxford University Press, USA, 2011.

- ^ (EN) Asunción Borrell, Alex Aguilar, Manel Gazo, R. P. Kumarran e Luis Cardona, Stable isotope profiles in whale shark (Rhincodon typus) suggest segregation and dissimilarities in the diet depending on sex and size, in Environmental Biology of Fishes, vol. 92, n. 4, 1º dicembre 2011, pp. 559–567.

- ^ a b (EN) Donald R. Prothero, 09. Mega-Jaws: The Largest Fish. Carcharocles, in The Story of Life in 25 Fossils: Tales of Intrepid Fossil Hunters and the Wonders of Evolution, New York Chichester, West Sussex, Columbia University Press, 25 agosto 2015, pp. 96–110.

- ^ S. Wroe, Huber, D. R., Lowry, M., McHenry, C., Moreno, K., Clausen, P., Ferrara, T. L., Cunningham, E., Dean, M. N. e Summers, A. P., Three-dimensional computer analysis of white shark jaw mechanics: how hard can a great white bite? (PDF), in Journal of Zoology, vol. 276, n. 4, 2008, pp. 336–342.

- ^ J. A. Cooper, C. Pimiento, H. G. Ferrón e M. J. Benton, Body dimensions of the extinct giant shark Otodus megalodon: a 2D reconstruction, in Scientific Reports, vol. 10, n. 14596, 2020, pp. 14596.

- ^ a b J.A. Cooper, J.R. Hutchinson, D.C. Bernvi, G. Cliff, R.P. Wilson, M.L. Dicken, J. Menzel, S. Wroe, J. Pirlo e C. Pimiento, The extinct shark Otodus megalodon was a transoceanic superpredator: Inferences from 3D modeling, in Science Advances, vol. 8, n. 33, 2022, pp. eabm9424.

- ^ D. M. P. Jacoby, P. Siriwat, R. Freeman e C. Carbone, Is the scaling of swim speed in sharks driven by metabolism?, in Biology Letters, vol. 12, n. 10, 2015, pp. 20150781.

- ^ H. G. Ferrón, Regional endothermy as a trigger for gigantism in some extinct macropredatory sharks, in PLOS ONE, vol. 12, n. 9, 2017, pp. e0185185.

- ^ K. Shimada, M. A. Becker e M. L. Griffiths, Body, jaw, and dentition lengths of macrophagous lamniform sharks, and body size evolution in Lamniformes with special reference to 'off-the-scale' gigantism of the megatooth shark, Otodus megalodon, in Historical Biology, vol. 33, n. 11, 2020, pp. 1–17.

- ^ (EN) MEGALODON BITE, THE SECRET BEHIND IT [REVEALED], su Max Hawthorne, 10 febbraio 2018. URL consultato il 6 agosto 2019.

- ^ (EN) George Dvorsky, This Ancient Crocodylian Has Set The Record For The Most Powerful Bite, su io9. URL consultato il 6 agosto 2019.

- ^ W. Tschernetzky, Age of Carcharodon megalodon?, in Nature, n. 184, 24 ottobre 1959, pp. 1331-1332, DOI:10.1038/1841331a0.

- ^ Ben S. Roesch, A Critical Evaluation of the Supposed Contemporary Existence (archiviato dall'url originale il 21 ottobre 2013)., The Cryptozoology Review 3 (2): 1998, 14-24; Lorenzo Rossi, Megalodonte: leggenda degli abissi, su criptozoo.com, 10 dicembre 2013. URL consultato l'11 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 24 dicembre 2013).

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Carcharodon megalodon

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Carcharodon megalodon

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

- (EN) Otodus megalodon, su Fossilworks.org.

- Megalodon: Glossario sugli squali, su enchantedlearning.com.

- Altre immagini, su sharksteeth.com. URL consultato il 21 febbraio 2006 (archiviato dall'url originale il 21 febbraio 2006).

- Reconstructing Megalodon, su elasmo-research.org.

- Articolo della BBC sul Megalodon, con immagini e video, su bbc.co.uk.

Critica delle ipotesi sull'esistenza attuale del megalodonte[modifica | modifica wikitesto]

- (EN) Ben S. Roesch, A Critical Evaluation of the Supposed Contemporary Existence (archiviato dall'url originale il 21 ottobre 2013)., The Cryptozoology Review 3 (2): 1998, 14-24

- Lorenzo Rossi, Megalodonte: leggenda degli abissi, su criptozoo.com, 10 dicembre 2013. URL consultato l'11 dicembre 2013.