Wikipedia:Oracolo/Archivio/gennaio 2020

Valore della diplomazia

– Il cambusiere Dry Martini → confidati col barista 14:12, 2 gen 2020 (CET)

Ciao a tutti, i miei genitori sono tornati oggi da un viaggio in Palestina... voi conoscete qualcosa sulla storia di questo paese? Io no, prima di oggi. Ora ho scoperto quale storia intricata e malsana possegga (guardate voi, non starò qui a raccontarla) e anche quanti tentativi diplomatici siano stati fatti da diverse entità, tutti falliti. Io ho sempre sognato di intraprendere una carriera diplomatica nella cooperazione internazionale, ho poi cambiato idea dopo aver realizzato la sua possibile inutilità. Sentire queste storie su un luogo simile mi ha affascinata e ha fatto nascere un moto di sfida... quanto sarebbe soddisfacente lavorare in un luogo del genere? Di certo molto maaaa... non sarebbe solo una perdita di tempo? Ecco quindi il nocciolo della questione: la diplomazia è utile a qualcosa? O è solo per persone un po' troppo ottimiste?

— Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 87.4.221.254 (discussioni · contributi) 14:08, 2 gen 2020 (CET).

- Un pessimista direbbe che nonostante la diplomazia abbiamo avuto ben due guerre mondiali; un ottimista direbbe che grazie alla diplomazia abbiamo avuto solo due guerre mondiali.

- La diplomazia, alla fine, è uno degli strumenti che i governi usano per portare avanti i loro interessi in ambito internazionale. Come il commercio estero, o come l'uso della forza militare. Ed esattamente come il commercio estero o la forza militare, la diplomazia può essere usata per "fare del bene" o "fare del male": dipende da chi la usa, cioè dipende dal potere politico che la indirizza e che le pone gli obiettivi da portare a termine. --Franz van Lanzee (msg) 18:29, 3 gen 2020 (CET)

omicidio di JFK

avvicinarsi a John Kennedy non era assolutamente difficile, anzi, durante il suo ultimo viaggio all'estero un normale cittadino riuscì a stringergli la mano, fu lui ad opporsi ai servizi segreti che non volevano che a Dallas andasse in giro con una macchina scoperta, a chi gli ricordava che era in pericolo rispondeva che ucciderlo non era affatto difficile..

come giustificano i sostenitori del complotto l'attuazione di un attentato così complesso quando sarebbe bastato avvicinare Oswald a Kennedy e poi uccidere "normalmente" Oswald?

--2.226.12.134 (msg) 14:27, 4 gen 2020 (CET)

Massa di acqua oceanica

In Terra#Idrosfera leggo "La massa stimata dell'acqua oceanica è di circa 1,35 x 1018 tonnellate, comparabili a 1/4400 dell'intera massa terrestre [...]" Se la massa totale della Terra è 5,97 * 1024 kg, quel rapporto "1/4400" non mi torna.

Dove sbaglio? --Captivo (msg) 20:58, 4 gen 2020 (CET)

- <shame on me>Me lo dico io dove sbaglio: quello dell'acqua è espresso in tonnellate...</shame on me> --Captivo (msg) 21:11, 4 gen 2020 (CET)

Show con il conduttore nel titolo

(Ovvero: "quelli che... vorrei che Wikipedia avesse una Categoria fatta apposta per ogni mia stupida curiosità"). Ho sempre avuto l'impressione che i programmi televisivi con il nome del conduttore nel titolo siano molto più comuni negli USA che in Italia (soprattutto talk show, ma non solo). Me ne chiedevo la ragione: maggiori manie di protagonismo oltreoceano? maggiore paraculismo nostrano, per non dover cambiare titolo se cambia il conduttore? Poi però ho fatto un passo mentale indietro: ma è davvero così, oppure è solo una mia impressione? Fino a quel punto l'unico show italiano con il nome del conduttore che mi veniva in mente era il Maurizio Costanzo Show, ma poi ripensandoci ci sono stati anche Mi manda Lubrano (caso famoso di "rinomina" per cambio di presentatore, appunto), Telemike, Very Victoria, Live - Non è la d'Urso, Sgarbi quotidiani, parecchi programmi condotti da Piero Chiambretti... Magari, in fondo in fondo, in proporzione alla numero totale di programmi televisivi della nazione, non sono così pochi rispetto agli USA... o sì? Ah, quanto vorrei che Wikipedia avesse una "Categoria:Programmi televisivi con il conduttore nel titolo" (!!!), magari già che ci siamo suddivisa per nazioni... e che faccia anche il caffè! :) --80.183.22.208 (msg) 07:49, 8 gen 2020 (CET)

divinità solare maya

Nella voce Religione maya nella prima riga della sezione dei dice che Itzamnà è dio del sole ma nella voce la parola sole non appare neanche una volta, mi sapete dirmi se è lui il dio del sole maya se no chi è?

--93.61.55.121 (msg) 11:59, 8 gen 2020 (CET)

- Mmmm, le due voci non sono proprio il massimo. Stando a en.wiki, Itzamna era il dio supremo creatore nonché dio del cielo, ma il dio del sole era en:Kinich Ahau. --Syrio posso aiutare? 12:31, 8 gen 2020 (CET)

- Grazie della risposta--2001:B07:6463:31EE:940A:A05F:9FCA:D84F (msg) 23:15, 8 gen 2020 (CET)

Giuria Pallone d'Oro

Salve, una volta i voti dei giurati venivano inviati per posta direttamente alla rivista France Football? Un tempo non c'era Internet, mi riferisco soprattutto agli anni settanta. Vi ringrazio.

--93.41.100.198 (msg) 13:56, 8 gen 2020 (CET)

- Considera che i giornalisti invitati erano molto meno, meno di 30. --5.171.121.182 (msg) 14:52, 8 gen 2020 (CET)

Parole italiane con desinenze uguali

Qual è la parola più lunga che condivide con altre parole tutte le lettere nel medesimo ordine, ad esclusione della prima?

Penso a Pinocchio/Finocchio/Ginocchio. Ce ne sono altre? Grazie. --5.171.121.182 (msg) 14:53, 8 gen 2020 (CET)

- Pollo/Collo/Mollo/Bollo --2001:B07:6442:8903:6915:E767:6A11:D72B (msg) 17:33, 8 gen 2020 (CET)

- Rastafarianesimo/Pastafarianesimo. Se ne trovate una più lunga... --93.36.167.230 (msg) 20:01, 8 gen 2020 (CET)

Catari

Buonasera, io avrei una curiosità da chiedere, il Catarismo cessò di esistere con la Crociata contro gli Albigesi o esistono ancora delle comunità catare?--Pietro Bosi (msg) 00:42, 5 gen 2020 (CET)

- Dalla nostra voce Catarismo leggo che "Nei primi decenni del Trecento, in Italia come in Provenza, il Catarismo si estinse" (la fonte è Raoul Manselli, L'eresia del male, Napoli, Morano, 1963, p. 328.); persecuzioni e massacri di catari proseguirono ben dopo la fine della Crociata albigese. --Franz van Lanzee (msg) 13:45, 5 gen 2020 (CET)

[@ Franz van Lanzee] Grazie.Pietro Bosi (msg) 08:09, 10 gen 2020 (CET)

Sprite + sciroppo per la tosse

Buongiorno.

PREMESSA: Sono consapevole che sto per toccare un tema delicato, purtroppo sembra una moda sempre più in voga tra i giovani preparare questo "cocktail" con Sprite e sciroppo per la tosse. Ne parlano giornali, diversi siti e persino Wikipedia, perciò non è una cosa sconosciuta che sciroppo + bibita gasata e zuccherata = droga. Metto comunque il disclaimer. Quello che ho da chiedere ha un carattere puramente scientifico.

DOMANDA: perchè una bibita zuccherata e gasata aumenta così tanto gli effetti della codeina nello sciroppo per la tosse tanto da avere una droga? Reagisce chimicamente con la codeina a dare qualcosa oppure agisce sull'organismo?

--95.237.116.62 (msg) 13:21, 5 gen 2020 (CET)

- Cercando anche solo in Wikipedia ho trovato Purple Drank. Dove leggo "viene usato generalmente sciroppo per la tosse contenente codeina o prometazina usato in dosi maggiori rispetto a quelle consigliate". Già solo la dose maggiore (bisognerebbe poi vedere quanta Sprite si usa e quanto in totale si beve, per capire quanto principio attivo si assume) determina un aumento degli effetti. Non so se avvengano reazioni chimiche come quelle da te ipotizzate. --Non ci sono più le mezze stagioni (msg) 00:54, 9 gen 2020 (CET)

Difetto di massa

Leggendo riguardo le reazioni nucleari ho trovato un concetto che non mi è molto chiaro: durante una reazione nucleare la massa che viene persa nei nucleoni legati, rispetto agli stessi in forma slegata, è esattamente l'energia di formazione del nucleo che stiamo valutando.

Il problema mi nasce guardandolo come energia potenziale: se c'è una forza tra i nucleoni, posso vedere l'energia di legame come una variazione di energia potenziale. Essendo una forza centrale dovrebbe essere dipendente dalla distanza. I nucleoni slegati sono a distanza infinita e legati a distanza finita, non capisco perché se slegati (in quest'ottica di variazione di distanze) debbano essere anche più massivi. Come si correlano le due visioni? (Classicamente sarebbe come dire che la luna a distanza infinita ha più massa, qui non siamo nel caso classico e lo condivido, ma le forze sono comunque dirette sulla congiungente nucleone-nucleone e se ammetto una perdita di massa quando legati dovrei avere anche un contributo dovuto alla variazione di energia potenziale -ossia due contributi energetici- cosa non vera perché la perdita di massa e l'energia ad essa correlata è proprio la sola energia di legame). Qualcosa non mi quadra. --93.34.153.115 (msg) 18:11, 10 gen 2020 (CET)

- Ci sono due forze (e relativi potenziali) coinvolti in questo processo:

- La repulsione elettrostatica tra nuclei (che hanno carica dello stesso segno).

- L'attrazione tra nucleoni dovuta al residuo di forza nucleare forte (che a differenza dell'altra ha un raggio d'azione piccolissimo).

- Se prendi due nuclei e li avvicini, combatti contro la repulsione elettrostatica: stai "iniettando" energia nel sistema (aumenta la loro energia potenziale elettrostatica), e complessivamente stanno quindi aumentando di massa rispetto a quando erano lontani e ognuno per i fatti suoi. Se inietti energia a sufficienza, puoi portare quei nuclei entro il raggio d'azione della forza nucleare, che prende il sopravvento e li tiene assieme: cala improvvisamente la loro energia potenziale nucleare e il nuovo nucleo ha quindi una massa inferiore a quella che i due "frammenti" avevano un attimo prima di combinarsi (occhio: ho detto rispetto alla massa che avevano un attimo prima di unirsi, non a quella, inferiore, che avevano quando erano lontani). Ovviamente il processo è del tutto simmetrico nell'altro verso: un nucleo deve acquistare energia (e aumentare temporaneamente di massa) per vincere la forza nucleare e spezzarsi, dopo di che i frammenti, ora liberi, si allontanano sospinti dalla repulsione elettrostatica e perdono massa a mano a mano che cala il loro potenziale elettrostatico.

- Il problema quindi è stabilire chi cambia di più, complessivamente, tra i due potenziali:

- Se i nuclei sono piccoli (leggeri e con poca carica elettrica), è di più l'energia nucleare liberata quando si toccano e si fondono di quanta non ne sia servita per spingerli a toccarsi, e quindi risulta "vantaggiosa" la fusione nucleare (il nucleo combinato ha meno massa dei due frammenti originali "infinitamente lontani" e fermi).

- Se i nuclei invece sono grossi abbastanza, è più la fatica di avvicinarli dell'energia rilasciata quando si fondono: il nucleo fuso ha più massa dei frammenti originali infinitamente lontani e fermi, e la reazione vantaggiosa è quindi quella di fissione.

- Se non ricordo male, il discrimine sta dalle parti del ferro (sotto il ferro è vantaggiosa la fusione, sopra la fissione). -- Rojelio (dimmi tutto) 20:01, 10 gen 2020 (CET)

- Grazie per la spiegazione. Mi sembra quindi dato per assodato che cambiando le energie potenziali cambia la massa. Io, classicamente, ho sempre visto una energia potenziale correlata alla distanza tra i due corpi (es. elettrostatica), invece mi pare di capire che non è la distanza, bensì la massa a essere correlata a differenti energie potenziali. Mi sfuggiva questo legame, ma dalle tue parole mi pare certo sia così. Ma... perché è così? --93.34.153.115 (msg) 13:02, 11 gen 2020 (CET)

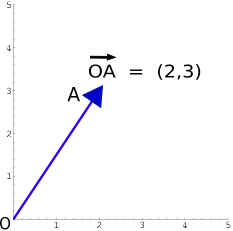

Vettore

Salve a tutti. Potete aiutarmi perché c'è una cosa sui vettori che non capisco, pur avendo letto la voce Vettore (matematica)

Dicendo in un modo che probabilmente farà congelare il sangue a un matematico, il vettore può essere visto come una freccia sul piano cartesiano. Se parto dall'origine, prendo il punto x=2 e y=3 e faccio una freccia che collega questi due punti ho un vettore (quello dell'immagine).

Suppongo che la lunghezza di questo vettore può essere calcolato col teorema di Pitagora (radice quadrata di 2 al quadrato + 3 al quadrato), e viene fuori 3,6.

Ok quindi ho una freccia lunga 3,6 che va da (0,0) a (2,3).

So che un vettore è caratterizzato da direzione, verso, modulo e norma.

La direzione dice che giace sulla retta che passa per (0,0) e (2,3), il verso invece dice che la freccia parte da (0,0) e arriva a (2,3).

ho 2 dubbi: il primo è come è possibile dire matematicamente qual è il verso e la direzione di un vettore?

Il secondo, cosa sono il modulo e la norma?

Il modulo proprio non ho capito nemmeno come si calcola, la norma ho capito che si calcola con la formula ma non ho la più pallida idea di cosa indichi di un vettore.

qualcuno mi aiuterebbe per favore.

Ciao

--79.54.130.219 (msg) 09:53, 12 gen 2020 (CET)

- il verso e la direzione di un vettore si vedono da come è scritto il vettore. Ci sono tanti modi di rappresentare un vettore. Se è rappresentato graficamente, la direzione e il verso si vedono ad occhio guardando l'inclinazione del segmento (direzione) e dove si trova la punta della freccia (verso), ma la tua domanda si riferisce al caso matematico, che solitamente è una rappresentazione dei valori delle coordinate messe tra parentesi, ad esempio (2 3). In questo caso bisogna anche specificare qual è il punto di applicazione, in questo esempio (0 0). La direzione matematicamente la puoi trovare determinando l'equazione della retta che congiunge questi due punti oppure potresti identificarla nell'inclinazione di tale retta (ci sono più modi anche di "misurare" l'inclinazione: in gradi sessagesimali, in radianti, indicando il rapporto tra lunghezza e altezza - ad esempio "2:3" - o nel caso dei segnali stradali si usa una "percentuale", ecc.). Il verso semplicemente è quello che va dal punto di applicazione (0 0) al "punto finale" del vettore (2 3).

- il modulo del vettore è semplicemente la sua lunghezza. La norma è un concetto complesso in matematica, che nel caso del vettore semplicemente è la formula che hai detto che serve a misurare il modulo del vettore (cioè la sua lunghezza) calcolando la distanza tra i punti (0 0) e (2 3). Se guardi bene la formula della norma non è nient'altro che il teorema di Pitagora, solo che invece di pensare al cateto, l'ipotenusa, ecc., direttamente fai la radice quadrata delle somme dei quadrati e trovi la distanza tra i due punti, ovvero la lunghezza del vettore.

- Chiedo scusa se il mio linguaggio matematico non è il massimo del rigore, comunque sono concetti molto semplici che usano dei termini complicati, perché continuando gli studi ti accorgerai che in realtà questi termini e formule sono state pensate per risolvere anche casi molto più complessi (ad esempio vettori nello spazio tridimensionale, vettori che rappresentano forze o altri concetti fisici, ecc.), per questo motivo sembra che si utilizzino tutta una serie di modi complicati per spiegare quello che alla fine sembrerebbe una semplice "freccia". Personalmente non mi è mai piaciuto il modo in cui sono spiegati questi concetti sui libri. Forse può aiutare fare un passo avanti per capire a cosa serviranno tutti questi concetti (spulciando un po' di informazioni sull'uso dei vettori in fisica e altre scienze, giusto per capire a cosa servono nella realtà) e poi ritornare a studiare le formule e tutte il resto, con la consapevolezza che c'è un motivo per cui non si chiamano semplicemente "frecce" e perché sembra che ci si complichi la vita. --Daniele Pugliesi (msg) 11:25, 12 gen 2020 (CET)

- Grazie per la spiegazione. Purtroppo non sono uno studente e non vedrò mai applicazioni più complesse della semplice "freccia sul piano cartesiano". Era solo una mia curiosità. Quello che non mi torna però è la differenza tra modulo e norma: dalla risposta il modulo del vettore è semplicemente la sua lunghezza mentre la norma nel caso del vettore semplicemente è la formula che hai detto che serve a misurare il modulo del vettore (cioè la sua lunghezza): ergo sono la stessa cosa. Verrebbe spontaneo chiedere perché dare due nomi diversi alla stessa cosa, ma da quello che ho capito leggendo qualche riga più in la sono due concetti identici per il semplice vettore in 2D, ma se si passa a un vettore in 3D (c'è anche l'asse z) per esempio indicano due cose diverse. Se il modulo sarà sempre la lunghezza del vettore, la norma che info mi da sul vettore?--79.54.130.219 (msg) 13:14, 12 gen 2020 (CET)

- Il modulo di un vettore (appartenente a uno spazio euclideo) e la sua norma sono la stessa cosa, in tutti i casi e in tutte le dimensioni. La definizione generale è che il modulo (o la norma) è la radice quadrata del prodotto scalare del vettore per sé stesso. Se si è in dimensione 3 si devono quindi sommare i quadrati di tutte e tre le componenti ortonormali, e così via (NB la formula serve a calcolare, non a misurare). Si usano entrambi i termini, suppongo, perché i matematici tendono a preferire "norma" mentre i fisici e gli ingegneri tendono a preferire "modulo" (come in innumerevoli casi analoghi, gli ingegneri sono incrollabilmente convinti di aver ragione loro, e i matematici e i fisici se ne impippano solennemente). --93.36.167.230 (msg) 13:51, 12 gen 2020 (CET).

- Il termine "modulo" è utilizzato solo per i vettori, mentre il termine "norma" è un termine che nella sua definizione generale può essere usato per tante altre applicazioni che non riguardano per forza i vettori, per cui nel caso dei vettori sono sinonimi. Pertanto nella voce Norma (matematica) si parla del concetto di norma applicata ai vettori, ma esistono anche la Norma matriciale, Norma operatoriale, ecc., che non hanno a che fare con i vettori. --Daniele Pugliesi (msg) 21:24, 13 gen 2020 (CET)

- Il modulo di un vettore (appartenente a uno spazio euclideo) e la sua norma sono la stessa cosa, in tutti i casi e in tutte le dimensioni. La definizione generale è che il modulo (o la norma) è la radice quadrata del prodotto scalare del vettore per sé stesso. Se si è in dimensione 3 si devono quindi sommare i quadrati di tutte e tre le componenti ortonormali, e così via (NB la formula serve a calcolare, non a misurare). Si usano entrambi i termini, suppongo, perché i matematici tendono a preferire "norma" mentre i fisici e gli ingegneri tendono a preferire "modulo" (come in innumerevoli casi analoghi, gli ingegneri sono incrollabilmente convinti di aver ragione loro, e i matematici e i fisici se ne impippano solennemente). --93.36.167.230 (msg) 13:51, 12 gen 2020 (CET).

- Grazie per la spiegazione. Purtroppo non sono uno studente e non vedrò mai applicazioni più complesse della semplice "freccia sul piano cartesiano". Era solo una mia curiosità. Quello che non mi torna però è la differenza tra modulo e norma: dalla risposta il modulo del vettore è semplicemente la sua lunghezza mentre la norma nel caso del vettore semplicemente è la formula che hai detto che serve a misurare il modulo del vettore (cioè la sua lunghezza): ergo sono la stessa cosa. Verrebbe spontaneo chiedere perché dare due nomi diversi alla stessa cosa, ma da quello che ho capito leggendo qualche riga più in la sono due concetti identici per il semplice vettore in 2D, ma se si passa a un vettore in 3D (c'è anche l'asse z) per esempio indicano due cose diverse. Se il modulo sarà sempre la lunghezza del vettore, la norma che info mi da sul vettore?--79.54.130.219 (msg) 13:14, 12 gen 2020 (CET)

Ipotesi di de Broglie

Scusate se scrivo ancora su un'altra curiosità anche se la precedente sul difetto di massa non è conclusa. Prometto che è l'ultima :P

Facendo una trattazione classica anche se sarebbe più corretto passare per i quadrimpulsi, si può comunque ottenere qualcosa di coerente.

L'ipotesi di de Broglie parte dal fatto che p=E/c, tuttavia io so anche esprimere classicamente E=p^2/(2m) e rimaneggiandola ottengo la relazione: p=2E/v.

Però se p=E/c e p=(2E)/v (se v=c, se ci poniamo a velocità molto elevate) qualcosa non mi torna. Da una parte mi viene una quantità doppia, non capisco come correlare i due concetti. --93.34.153.115 (msg) 20:19, 12 gen 2020 (CET)

- p=E/c è una formula che vale solo per le particelle prive di massa a riposo, e che quindi possono viaggiare solo ed esclusivamente alla velocità della luce. La loro energia E, quindi, non ha nulla a che vedere con l'energia cinetica, è proprio la loro "energia totale".

- La seconda formula vale invece per le particelle/corpi dotati di massa a riposo e si riferisce alla loro energia cinetica (ovvero tralasciando l'energia "a riposo"), quindi già solo l'idea di cercare di farle coincidere è destinata a fallire in partenza.

- Inoltre l'operazione che hai compiuto per derivare la quantità di moto dall'energia cinetica è una "forzatura": l'hai ottenuta mettendo a sistema "p=mv" e "EC=1/2mv^2" e "aumentando v fino a c", ma nessuna di quelle due formule iniziali è la vera formula che vale per qualsiasi velocità. Le vere formule sono:

- con il fattore di Lorentz e m0 la massa a riposo del corpo. Le due formule "classiche" di quantità di moto ed energia cinetica che ben conosciamo sono l'approssimazione di queste due quando v tende a zero (ovvero "v << c"). Se hai presente le serie di Taylor, possono essere riscritte come:

- approssimate al loro primo termine quando (v/c) tende a 0, rendendo trascurabili tutti i termini successivi.

- Per questo motivo non deve stupire che le formule "classiche" diano risultati implausibili quando applicate a velocità confrontabili con c: per quelle velocità non sono più un'approssimazione valida. -- Rojelio (dimmi tutto) 11:22, 13 gen 2020 (CET)

- Molto gentile, davvero :). Mi è chiaro ora, sto muovendo i primi passi in questi argomenti e devo dire che mi confondo spesso. --2001:B07:644C:E124:E466:646D:4FAE:A8CC (msg) 20:40, 13 gen 2020 (CET)

Link nell'Archivio dell'Oracolo

L'Archivio dell'Oracolo è diviso in pagine relative ad ogni mese. La pagina di un certo mese, ad esempio novembre 2019, inizia con un link alla pagina di novembre 2018 e uno a quella di novembre 2020 (che ovviamente non esiste ancora), cioè a quello stesso mese un anno prima e un anno dopo. Ma perché? Mi aspettavo link al mese precedente e a quello successivo, cioè ottobre 2019 e dicembre 2019... --95.245.150.126 (msg) 17:50, 12 gen 2020 (CET)

- In effetti non ha alcun senso. Gli archivi sono creati un automatico da utente:ItwikiBot, da quel che vedo, forse va modificato lo script? --Syrio posso aiutare? 17:57, 12 gen 2020 (CET)

- O forse il problema è nel Template:Avviso archivio ? --79.40.125.125 (msg) 20:13, 14 gen 2020 (CET)

Casa Savoia

Perché se nell'ipotesi remota di ritorno alla monarchia, il trono va agli eredi di Casa Savoia? Terranno questo diritto a vita? Come viene definito il monarca? --5.171.120.138 (msg) 09:44, 15 gen 2020 (CET) PS: quali repubbliche si sono trasformate in monarchia, nel mondo? --5.171.120.138 (msg) 09:44, 15 gen 2020 (CET)

- Per ripristinare una monarchia precedentemente abolita, ci vuole qualcuno (in genere una potenza straniera) che la restauri... e non è detto che venga proprio restaurata la dinastia che aveva regnato in precedenza, ma potrebbe essere insediata una nuova casata. Di repubbliche che sono diventate monarchie mi vengono in mente l'Olanda (un tempo Repubblica delle Sette Province Unite) e, molto più recentemente, la Cambogia (un tempo Repubblica Popolare di Kampuchea). --Nungalpiriggal (msg) 16:50, 15 gen 2020 (CET)

- Per la prima domanda, di base non c'è alcun obbligo di mettere i Savoia sul trono di un regno ricostituito (per quanto, nell'eventualità, sarebbero forse la prima scelta); visto che la forma di stato repubblicana non può essere abrogata (articolo 139 della Costituzione), l'unico modo per ripristinare la monarchia è agire per vie illegali, e allora vale tutto: domani posso fare un colpo di stato e incoronarmi nuovo re d'Italia.

- Circa la seconda domanda:

- la Prima Repubblica francese nata dalla Rivoluzione divenne una monarchia sotto Napoleone nel 1804 (Primo impero francese), tornò repubblica dal 1848 al 1852 (Seconda Repubblica francese) e di nuovo stabilmente dal 1870 dopo la parentesi del Secondo impero del secondo Bonaparte;

- la Grecia passò da regno a repubblica nel 1924 (Seconda Repubblica ellenica), tornò a essere Regno nel 1934 e divenne infine repubblica nel 1974;

- la Spagna divenne repubblica per un breve periodo tra il 1873 e il 1874 (Prima Repubblica Spagnola) prima di tornare regno, divenne di nuovo repubblica nel 1931 (Seconda Repubblica Spagnola) e ritornò a essere regno nel 1974 dopo il periodo della dittatura franchista;

- l'Albania passò dalla monarchia alla repubblica nel 1925 (Repubblica albanese) per poi diventare Regno albanese nel 1928;

- il Regno d'Ungheria venne ripristinato nel 1920 dopo un breve periodo come Repubblica sovietica ungherese (per quanto fu un regno sui generis, visto che al re stesso non fu permesso di tornare nel paese);

- la Repubblica Centrafricana divenne una monarchia (Impero Centrafricano) nel 1976 per poi tornare alla repubblica nel 1979;

- l'Inghilterra fu una repubblica (Commonwealth of England) sotto Cromwell dal 1649 al 1659, quando poi fu restaurata la monarchia;

- la Repubblica Italiana del 1802 divenne Regno d'Italia nel 1805;

- il Regno di Napoli fu una repubblica in due brevi occasioni nel 1647 e nel 1799 prima di tornare alla monarchia;

- lo Stato Pontificio fu una repubblica in due brevi occasioni nel 1798 e nel 1849 prima di ritornare sotto la monarchia papalina; anche la Toscana conobbe una breve esperienza come repubblica nel 1797 prima che venisse ripristinato il Granducato di Toscana. --Franz van Lanzee (msg) 18:08, 15 gen 2020 (CET)

- Scusa [@ Franz van Lanzee], ma non sarebbe anche possibile ristabilire la monarchia legalmente? A mio parere lo si potrebbe fare in tre tappe: 1. abolizione dell'art. 139 della Costituzione; 2. modifica dell'art. 1 della stessa costituzione sostituendo la parola "repubblica" con monarchia; 3. aggiunta di una norma transitoria che stabilisca le modalità per indire un plebiscito in cui la popolazione scelga a quale dinastia (Savoia, Van Lanzee ecc.) assegnare la corona.

Ovviamente la procedura richiederebbe un tempo leggermente più lungo rispetto a un colpo di stato, ma in compenso –se tutto andrà per il meglio– di qui a un annetto potresti diventare re d'Italia (con diritto di trasmettere la corona ai tuoi figli) in modo perfettamente legittimo...-3knolls (msg) 18:30, 15 gen 2020 (CET)- Buona parte della dottrina giuridica, e la giurisprudenza della Corte costituzionale, escludono in maniera totale la possibilità di modificare/abrogare l'articolo 139 (e anche il 138, che regola il procedimento di revisione della Costituzione); vedi ad esempio qui, da pagina 3: come viene fatto osservare, l'unica ragione per voler abrogare l'art. 139 è che si voglia abrogare la forma di stato repubblicana, ma l'abrogazione della forma di stato repubblicana è vietata dall'art. 139 e quindi la norma che abroga l'art. 139 è incostituzionale per violazione dell'art. 139 stesso. Se il parlamento approvasse una legge costituzionale in cui si abroga l'art. 139, questa sarebbe quasi certamente subito impugnata davanti alla Corte costituzionale che provvederebbe ad abrogarla. --Franz van Lanzee (msg) 19:21, 15 gen 2020 (CET)

- Scusa [@ Franz van Lanzee], ma non sarebbe anche possibile ristabilire la monarchia legalmente? A mio parere lo si potrebbe fare in tre tappe: 1. abolizione dell'art. 139 della Costituzione; 2. modifica dell'art. 1 della stessa costituzione sostituendo la parola "repubblica" con monarchia; 3. aggiunta di una norma transitoria che stabilisca le modalità per indire un plebiscito in cui la popolazione scelga a quale dinastia (Savoia, Van Lanzee ecc.) assegnare la corona.

Vernice metallizzata

Cercavo una voce vernice metallizzata (che per semplicità chiamerò VM) ma non l'ho trovata, eppure sono almeno quattro le domande a cui non riesco a rispondere: 1. In cosa consiste la differenza di fondo tra la VM e la vernice normale? 2. La tecnologia necessaria a produrre la VM è davvero diversa e più costosa rispetto a quella necessaria a produrre la normale vernice? 3. Per chi possiede un'auto con VM i vantaggi sono di tipo puramente estetico (la VM "brilla" di più) o vi sono anche altri vantaggi (maggior resistenza ai graffi, alla ruggine, allo scolorimento ecc.)? 4. Nel caso occorra riverniciare una parte dell'auto (ad esempio uno sportello ammaccato), le spese saranno minori, uguali o maggiori in caso di VM? Grazie a tutti per le eventuali risposte! --3knolls (msg) 15:11, 15 gen 2020 (CET)

Cinema di inizio '900 e diritti d'autore

Ho notato che è molto difficile trovare in rete gran parte dei corti integrali di Georges Melies, malgrado siano tutti antecedenti il 1913. In alcuni casi li ho trovati rimossi da Youtube causa reclamo di una società francese (che evidentemente ne detiene i diritti). Ma opere così vecchie non dovrebbero essere nel pubblico dominio?--StefBiondo 13:01, 16 gen 2020 (CET)

- Su questo sito dovrebbero esserci tutte le opere di Melies di pubblico dominio; forse la società francese di cui parli detiene i diritti di un restauro oppure di un remake della colonna sonora, per questo ne ha richiesto la rimozione da YouTube, ovviamente sono solo mie congetture.--82.55.12.62 (msg) 13:34, 16 gen 2020 (CET)

- Ottimo, grazie mille --StefBiondo 13:44, 16 gen 2020 (CET)

Sapone

Il sapone è un tensioattivo, quindi ha una testa polare e una coda apolare. Un tensioattivo in acqua tende a formare micelle, con le testoline polari a contatto con l'acqua e le code all'interno. Se un tensioattivo viene messo invece in olio, forma micelle con le molecole messe al contrario? (ovvero con le testoline all'interno e le code all'esterno a contatto con l'olio)

--79.45.155.153 (msg) 14:36, 16 gen 2020 (CET)

- Pare che le micelle si possono in effetti formare in entrambi i versi, e che il verso scelto dipenda dalla concentrazione delle due fasi (se c'è più acqua o più olio) e da un certo grado di "preferenza" del tensioattivo stesso (che preferisce tenere all'esterno la fase con cui è più solubile): Emulsionante#Regola di Bancroft. -- Rojelio (dimmi tutto) 15:13, 16 gen 2020 (CET)

Saliva

Domanda bizzarra sulla saliva. Avete presente la classica scena in cui uno per togliere del voncio da qualunque superficie ci sputa sopra e poi ci strofina sopra un fazzoletto e viene tutto pulito? Ecco la cosa mi fa sorgere una domanda: considerando la composizione della saliva umana, c'è qualcosa in quel 2% che non è acqua che gli dà delle caratteristiche detergenti, sicuramente blande per via delle basse concentrazioni? In effetti quando si sputa la saliva risulta un po' schiumosa (tensioattivi??). Grazie e buon 2020 a tutti.--95.247.142.221 (msg) 13:30, 3 gen 2020 (CET)

- Bizzarra? Direi che per gli standard dell'oracolo è fin ordinaria :) Intanto mi hai insegnato la parola "voncio" :) Premetto che sono ignorante di chimica e biologia, ma non è che molto già fa quel 98% di acqua presente nella saliva, unita all'azione meccanica della tua mano? --95.250.171.170 (msg) 21:54, 6 gen 2020 (CET)

- Non è affatto una domanda bizzarra. La saliva contiene degli enzimi che si legano a un certo tipo di sporco (se non sbaglio ai grassi). Una mia amica restauratrice la usava per pulire la pietra, perché è molto più economica di un prodotto apposito con le stesse caratteristiche (saliva fatta in laboratorio, praticamente). Purtroppo non ho la fonte, ma spero possa essere un input. --LaPiziaPetite peste 17:59, 17 gen 2020 (CET)

Kiwi e il sapore amaro

Come mai dopo aver mangiato i kiwi qualsiasi alimento o bevanda (acqua compresa) ha un sapore più amaro? Succede anche con ananas e papaya.

--87.2.154.7 (msg) 08:11, 17 gen 2020 (CET)

Maschere antipolvere

Sommo Oracolo, io giro abitualmente in bici in una città del nord Italia che i giornali presentano come "la più inquinata" (d'Italia? d'Europa?) per le polveri sottili nell'aria. Dato che pure un qualche virus influenzale (o parainfluenzale) mi sta affliggendo le vie respiratorie in questi giorni, mi sono chiesto se potrei munirmi di una mascherina antipolvere. Ne avevo già acquistate tempo fa, e non quelle chirurgiche che non filtrano le polveri: sono usa e getta, ma sono certificate FFP3 (con tanto di valvolina per l'espirazione) e in teoria dovrebbero fare il loro dovere. Invece mi risultano del tutto inutili, per due motivi: (1) ai fianchi del naso non chiudono bene, e mi appannano gli occhiali (da vista) precludendomi una visuale adeguata a pedalare per le strade; (2) io porto la barba, e quindi la mascherina non chiude in modo efficace nemmeno sotto il mento. Per avere un dispositivo che chiuda efficacemente intorno al naso (anche in espirazione, in modo da non appannare gli occhiali) dovrei usare una semimaschera di quelle coi filtri laterali, però ad andarci in giro in bici come minimo tutti penserebbero che mi sono travestito da Darth Vader: per di più, leggo che neppure quelle sono compatibili con la barba. Sommo Oracolo, che cosa mi consigli? --93.36.167.230 (msg) 12:54, 20 gen 2020 (CET)

- Un rasoio? ;-) -- Rojelio (dimmi tutto) 15:05, 20 gen 2020 (CET)

- Eh già. Però per sacrificare la barba - che molto mi agevola nella vita, significando la mia autorevolezza di docente e di genitore - dovrei essere sicuro che poi una mascherina funzioni. Ora, quelle usa e getta mi appannano gli occhiali, con o senza barba; e quanto a quelle di silicone coi due filtri, se mi vedessero arrivare in università con una roba simile addosso, il residuo di autorevolezza sopravvissuto al taglio della barba si volatilizzerebbe all'istante. Possibile che nessuno abbia inventato una maschera antipolvere per barbuti? --93.36.167.230 (msg) 18:23, 20 gen 2020 (CET)

- Infoltisci la barba e usa essa stessa come filtro... --Captivo (msg) 19:35, 20 gen 2020 (CET)

- Non sono abbastanza autorevole perché mi si infoltisca la barba. Ed evidentemente neppure per ricevere delle risposte serie dall'Oracolo... O Pizia! Dove siamo finiti? :-( --93.36.167.230 (msg) 21:24, 20 gen 2020 (CET)

- Allora rientriamo un po' nella serietà. Mi pare che le maschere antismog non siano quelle antipolvere, dopo una veloce ricerca in rete ho trovato questo, che a parte la pubblicità fa vedere ciò che non mi aspettavo, cioè la complessità della faccenda. Forse quel modello potrebbe andare meglio. --Lepido (msg) 21:58, 20 gen 2020 (CET)

- Grazie Lepido, la rassegna è interessante; alcuni di quei modelli li avevo già visti su Amazon, ma se uno non li prova non può sapere se vanno (un paio di quelli ho avuto modo di provarli, e non mi vanno, soprattutto per via degli occhiali). E nessuno di questi scrive a chiare lettere che non servono se uno porta la barba. Dico, non è che essere miopi e barbuti sia un'occorrenza così rara. Su youtube c'è un video di uno che spiega a sua volta i vari modelli, le diverse omologazioni ecc., non dice nulla sulle barbe ma da parte sua ne sfoggia una che di sicuro rende qualunque DPI del genere del tutto inefficiente. Per la barba del Profeta! Come fanno nei paesi islamici, dove di sicuro non si permetterebbero di dire a uno che deve rasarsi se no non può indossare maschere di protezione? Dovrebbero inventare - se mi permettete il paragone non proprio gradevole - l'equivalente di un assorbente interno. O magari un filtro che si monti su un boccaglio (tipo quelli da snorkeling), così barba e occhiali restano fuori (a patto di turarsi il naso, però). Insomma, ci rinuncio, speriamo che piova presto... Qui il problema non è genericamente lo smog, sono proprio le polveri sottili. --93.36.167.230 (msg) 19:44, 21 gen 2020 (CET)

- Allora rientriamo un po' nella serietà. Mi pare che le maschere antismog non siano quelle antipolvere, dopo una veloce ricerca in rete ho trovato questo, che a parte la pubblicità fa vedere ciò che non mi aspettavo, cioè la complessità della faccenda. Forse quel modello potrebbe andare meglio. --Lepido (msg) 21:58, 20 gen 2020 (CET)

- Non sono abbastanza autorevole perché mi si infoltisca la barba. Ed evidentemente neppure per ricevere delle risposte serie dall'Oracolo... O Pizia! Dove siamo finiti? :-( --93.36.167.230 (msg) 21:24, 20 gen 2020 (CET)

- Infoltisci la barba e usa essa stessa come filtro... --Captivo (msg) 19:35, 20 gen 2020 (CET)

- Eh già. Però per sacrificare la barba - che molto mi agevola nella vita, significando la mia autorevolezza di docente e di genitore - dovrei essere sicuro che poi una mascherina funzioni. Ora, quelle usa e getta mi appannano gli occhiali, con o senza barba; e quanto a quelle di silicone coi due filtri, se mi vedessero arrivare in università con una roba simile addosso, il residuo di autorevolezza sopravvissuto al taglio della barba si volatilizzerebbe all'istante. Possibile che nessuno abbia inventato una maschera antipolvere per barbuti? --93.36.167.230 (msg) 18:23, 20 gen 2020 (CET)

Differenza tra tagliatella, fettuccina, pappardella

Qual'è?

--87.5.57.65 (msg) 08:45, 22 gen 2020 (CET)

- Secondo Wikipedia tagliatelle e fettuccine sono sinonimi (secondo altre fonti, le tagliatelle sono generalmente più larghe delle fettuccine); la diversità delle pappardelle è spiegata qui. Nei testi di grammatica italiana, invece, è spiegato che si scrive qual è, non "qual’è". Buon appetito. --93.36.167.230 (msg) 09:29, 22 gen 2020 (CET)

Pentole e coperchi

Gentile Oracolo, è possibile che un coperchio a cono (tipo quelle di alcune pentole arabe) sia più efficiente dei tradizionali coperchi piani? Intendo come efficienza di cottura. Grazie --2001:B07:AE5:C593:A158:BDF8:CA19:DD8D (msg) 13:01, 13 gen 2020 (CET)

- Se paragoniamo una pentola ad un reattore chimico (più nello specifico, si può paragonare ad un reattore CSTR batch), nel caso dei reattori chimici la loro forma influenza poco l'efficienza, che detto in termini più tecnici sarebbe la velocità di reazione, ovvero nel caso delle pentole la velocità di cottura. Similmente, se trascuriamo gli effetti delle reazioni chimiche a cui sono sottoposti gli alimenti e paragoniamo quindi la pentola ad un ribolittore di tipo "kettle", dove in questo caso l'efficienza di un ribollitore potrebbe essere misurata dalla velocità di evaporazione, che anche in questo caso non dipende molto dalla forma del recipiente.

- Invece è diverso l'effetto del peso del coperchio: infatti se è più pesante, il vapore esce dalla pentola con più difficoltà e quindi la pressione al suo interno aumenta, anche se poco rispetto ad una pentola a pressione. Anche il tipo di materiale del coperchio può modificare la velocità di cottura: in particolare un materiale isolante (esempio ceramica) rispetto ad uno conduttore (esempio acciaio, alluminio o rame) perde più tempo a scaldarsi e quindi rallenta un pochino la cottura.

- In conclusione, a meno che il coperchio sia di una forma tale che non chiude bene la pentola oppure abbia dei fori o altro che fanno uscire più o meno vapore, non influenza un granché la velocità di cottura, che invece è influenzata da tanti altri fattori molto più importanti, come ad esempio lo spessore del fondo della pentola, il materiale di cui è fatta la pentola (soprattutto il fondo, che è quello che riceve maggiore calore dal fornello e quindi ne trasmette di più agli alimenti dentro la pentola, che tra l'altro toccano per lo più il fondo e meno i bordi), il tipo di cottura (esempio: frittura con olio, bollitura, cottura a vapore, ecc.), ecc. Ovviamente se il coperchio non c'è, allora sì che il discorso cambia. Ma tra un coperchio e l'altro non c'è tutta questa differenza (puoi fare la prova). --Daniele Pugliesi (msg) 21:35, 13 gen 2020 (CET)

- Daniele, però io mi chiedo: a parità di materiale, di peso, di diametro, ecc., un coperchio conico ha una maggior superficie rispetto ad un coperchio piano e questa maggiore superficie è più esposta al mondo esterno. In teoria quindi un coperchio piano dovrebbe isolare meglio rispetto ad uno conico. O no? --Lepido (msg) 10:54, 14 gen 2020 (CET)

- Grazie a entrambi. Pur comprendendo la spiegazione di Daniele, mi chiedo tuttavia se come dice Lepido la forma conica non distribuisca il calore in modo diverso.

- La mia domanda nasce da un caso: ho usato un coperchio a cono in metallo al posto del solito coperchio in silicone, su una padella X. Il coperchio di silicone chiude molto bene, perché è grande come la padella X e addirittura fa una sorta di "depressione" durante la cottura, quando parte del vapore sfiata (chi vende questi coperchi dice che è un miglioramento, poi non so). Il coperchio conico è più piccolo della padella X, quindi non chiude alla perfezione, però ho avuto l'impressione di una cottura più uniforme. --91.253.214.59 (msg) 13:59, 14 gen 2020 (CET)

- Scusa Daniele Pugliesi sei sicuro che un coperchio isolante rallenti la cottura, per me l'accelera perchè la quantità di calore utilizzazata nella cottura è pari alla differenza tra il calore ceduto dalla sorgente alla pentola e quella ceduta dalla pentola all'ambiente esterno. Per esempio col coperchio l'acqua bolle prima. O mi sbaglio?--Pierpao.lo (listening) 15:26, 14 gen 2020 (CET)

- In effetti si dovrebbero distinguere due fasi: la fase di "transitorio", che va dall'accensione del fornello con sopra la pentola fino al raggiungimento di quella che possiamo chiamare "temperatura di esercizio" (che nel caso della bollitura è intorno a 100 °C), e la fase di "stazionario", durante la quale possiamo ipotizzare una temperatura costante. Durante la fase di transitorio, la pentola riceve il calore dal fornello, il materiale della pentola così aumenta di temperatura e trasmette il calore al cibo all'interno; durante la fase stazionaria il materiale della pentola ha già raggiunto la sua temperatura e svolge la sua funzione semplicemente trasmettendo calore agli alimenti.

- Un'altra distinzione importante è il tempo di cottura e la "potenza della fiamma" (chiamiamola così per semplificare, in realtà sarebbe una portata di combustibile). Se la cottura avviene per tempi lunghi e a fiamma bassa, il materiale della pentola disperde più calore verso l'esterno, per cui un materiale isolante mantiene meglio la propria temperatura e quindi evita dispersioni di calore, ovvero è più "efficiente" dal punto di vista energetico (ma sopra si chiede sull'efficienza della cottura, che è un concetto diverso) e la cottura penso dovrebbe essere più veloce/efficiente per questo motivo, mentre se la cottura avviene per tempi brevi il fatto che il materiale sia isolante allunga i tempi del transitorio quindi il tempo di cottura complessivo. Molto dipende quindi da quanto tempo ci vuole per scaldare il sistema pentola+alimenti (durante il quale non si ha ancora la cottura) rispetto al tempo che ci vuole per la cottura vera e propria.

- La forma del coperchio, se la tenuta è la stessa, potrebbe favorire un poco i moti convettivi all'interno della pentola, ma suppongo che nessuna azienda produttrice di pentole abbia mai svolto una simulazione CFD (computational fluid dynamics) a elementi finiti o altri metodi matematici di tale complessità per progettare la forma del coperchio ideale, anche perché questi studi dovrebbero tenere conto anche della forma e della natura chimica degli alimenti, della quantità di acqua, ecc., per cui sarebbe uno studio da commissionare a organizzazioni scientifiche del calibro della NASA...

- Bisognerebbe inoltre pensare all'influenza che ha la cottura nei confronti dei composti volatili o termolabili, ovvero vitamine e profumi, che contribuiscono al gusto e alle proprietà nutritive degli alimenti. Da questo punto di vista, il coperchio potrebbe forse raccogliere nella sua concavità interna le sostanze volatili (=odori), ma una volta che si apre il coperchio tali sostanze essendo volatili vanno in alto e quindi si disperdono con il vapore che esce, a meno che non vogliamo aspettare che il cibo si raffreddi e consumare l'alimento freddo, ma non penso che a nessuno piacerebbe consumare una pietanza fredda solo per sentire qualche profumo in più. Invece le sostanze termolabili (vitamine) si decompongono con la cottura (quelle che rimangono sono una parte) e questa decomposizione ha poco a che fare con altre caratteristiche del sistema che non siano appunto la temperatura, come tale temperatura è distribuita e per quanto tempo è mantenuta (=tempo di cottura).

- Andando al sodo, penso che quella della forma del coperchio sia solo una trovata pubblicitaria, e più che sulla cottura può influire sull'estetica della pentola e sulla sua facilità di pulizia. Per il resto, che sia sferico, conico o di altra forma, lo scopo principale del coperchio è quello di chiudere la pentola, né più né meno. E' anche vero che se un coperchio è in materiale poroso, come la terracotta, potrebbe trattenere gli odori di ciò che si è cucinato in precedenza e rilasciarli, ma non so quanto ciò sia igienico e dipende anche da come viene pulito il coperchio.

- Bisognerebbe comunque capire cosa vogliamo definire per "efficienza di cottura": tempo di cottura, proprietà nutritive, sapore, odore o altro? --Daniele Pugliesi (msg) 16:19, 14 gen 2020 (CET)

- Scusa Daniele Pugliesi sei sicuro che un coperchio isolante rallenti la cottura, per me l'accelera perchè la quantità di calore utilizzazata nella cottura è pari alla differenza tra il calore ceduto dalla sorgente alla pentola e quella ceduta dalla pentola all'ambiente esterno. Per esempio col coperchio l'acqua bolle prima. O mi sbaglio?--Pierpao.lo (listening) 15:26, 14 gen 2020 (CET)

- Daniele, però io mi chiedo: a parità di materiale, di peso, di diametro, ecc., un coperchio conico ha una maggior superficie rispetto ad un coperchio piano e questa maggiore superficie è più esposta al mondo esterno. In teoria quindi un coperchio piano dovrebbe isolare meglio rispetto ad uno conico. O no? --Lepido (msg) 10:54, 14 gen 2020 (CET)

Commento: Vista la complessità della materia, ora capisco perché il diavolo si limiti a fare le pentole. --Captivo (msg) 17:11, 14 gen 2020 (CET)

Commento: Vista la complessità della materia, ora capisco perché il diavolo si limiti a fare le pentole. --Captivo (msg) 17:11, 14 gen 2020 (CET)

- Captivo vince!

- Grazie a tutti, soprattutto a Daniele per le spiegazioni dettagliate :)

- Saluti dalla Pizia ;) --2001:B07:AE5:C593:A158:BDF8:CA19:DD8D (msg) 17:14, 14 gen 2020 (CET)

- Pizia, ci manchi! :'(

- --Captivo (msg) 15:24, 15 gen 2020 (CET)

- Caro Captivo, così mi commuovo :') Se un giorno troverò il tempo da dedicare a Wiki, tornerò ufficialmente. Perché tanto ufficiosamente ci sono. La Pizia sa tutto e vede tutto :P --LaPiziaPetite peste 17:51, 17 gen 2020 (CET)

- Pizia forever!--87.21.134.32 (msg) 20:19, 23 gen 2020 (CET)

- Caro Captivo, così mi commuovo :') Se un giorno troverò il tempo da dedicare a Wiki, tornerò ufficialmente. Perché tanto ufficiosamente ci sono. La Pizia sa tutto e vede tutto :P --LaPiziaPetite peste 17:51, 17 gen 2020 (CET)

Programma Rai anni'80

Cerco nome di programma televisivo Rai anni'80. Sono sicuro al 100% che sigla iniziale era "Italiani mambo" di Sergio Caputo, e che sigla finale era "Movin'on" di Novecento. Delle due canzoni di inizio e fine sono sicurissimo al 100%. Qualche uno mi sa dire che programma era per favore? Scusate se ho fatto errori ma non sono italiano --95.247.136.50 (msg) 20:23, 24 gen 2020 (CET)

Canzoni sulle città

Quali canzoni sono dedicate a città italiane? Quelle che mi vengono in mente sono "Ad Agordo è così" di Claudio Baglioni e "Firenze Santa Maria Novella" di Pupo. Altre? --2001:B07:6442:8903:6915:E767:6A11:D72B (msg) 17:15, 8 gen 2020 (CET)

- Francesco Guccini in Metropolis ne piazza quattro: Bologna, Venezia, Bisanzio e Milano (poveri bimbi di), c'è Firenze (canzone triste) di Ivan Graziani, Genova per noi di Paolo Conte, Venditti a Roma ne ha dedicate parecchie. Poi c'è Luci a san Siro di Vecchioni, Piazza Grande di Dalla, Via Margutta di Barbarossa... ma penso che se ne possano trovare decine e decine spulciando la discografia dei vari cantanti italiani. --Arres (msg) 17:28, 8 gen 2020 (CET)

- Vedi Categoria:Brani musicali su una città. --Franz van Lanzee (msg) 17:32, 8 gen 2020 (CET)

- C'è chi ha le categorie e chi no, la vita è proprio ingiusta ;) :P --87.5.127.126 (msg) 19:21, 8 gen 2020 (CET)

- Dedicate a Genova, oltre a quelle presenti nella categoria, mi vengono in mente Genova è di Roberto Pensato e C'è da fare di Paolo Kessisoglu con la partecipazione di numerosi altri cantanti, scritte in seguito al crollo del Ponte Morandi --Postcrosser (msg) 15:20, 9 gen 2020 (CET)

- Nessuno che cita In questa città (Max Pezzali)?!? Tsk tsk... XD -- Rojelio (dimmi tutto) 18:00, 9 gen 2020 (CET)

- Allora Bologna: 50 Special di Cesare Cremonini ("Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi..."), oppure Disperato erotico stomp di Lucio Dalla ("Gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino").--Lepido (msg) 19:06, 9 gen 2020 (CET)

- Su Modena c'è l'omonima di Antonello Venditti (da Buona domenica), nonché Piccola città di Francesco Guccini (da Radici. --Captivo (msg) 19:14, 9 gen 2020 (CET)

- Ancora su Bologna: Bulàggna l'è cambiè (Andrea Mingardi, 2000), Dark Bologna (Lucio Dalla, 2006), nonché buona parte della discografia di Dino Sarti. Ma l'elenco potrebbe continuare (quasi) all'infinito: non c'è città italiana alla quale non sia stata dedicata una canzone... --Sesquipedale (non parlar male) 12:08, 10 gen 2020 (CET)

- Su Modena c'è l'omonima di Antonello Venditti (da Buona domenica), nonché Piccola città di Francesco Guccini (da Radici. --Captivo (msg) 19:14, 9 gen 2020 (CET)

- Allora Bologna: 50 Special di Cesare Cremonini ("Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi..."), oppure Disperato erotico stomp di Lucio Dalla ("Gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino").--Lepido (msg) 19:06, 9 gen 2020 (CET)

- Nessuno che cita In questa città (Max Pezzali)?!? Tsk tsk... XD -- Rojelio (dimmi tutto) 18:00, 9 gen 2020 (CET)

- Dedicate a Genova, oltre a quelle presenti nella categoria, mi vengono in mente Genova è di Roberto Pensato e C'è da fare di Paolo Kessisoglu con la partecipazione di numerosi altri cantanti, scritte in seguito al crollo del Ponte Morandi --Postcrosser (msg) 15:20, 9 gen 2020 (CET)

- C'è chi ha le categorie e chi no, la vita è proprio ingiusta ;) :P --87.5.127.126 (msg) 19:21, 8 gen 2020 (CET)

- Vedi Categoria:Brani musicali su una città. --Franz van Lanzee (msg) 17:32, 8 gen 2020 (CET)

- (rientro) Su Palermo ce ne sono diverse: Palermo di Peter Cincotti, Esercito silente di Carmen Consoli, "La cattedrale di Palermo" dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Dimenticare Palermo di Omar Pedrini, Li pirati a Palermu di Rosa Balistreri e diverse altre che trovi anche in quest'articolo, oltre a molte di artisti locali non famosi a livello nazionale. --Dedda71 (msg) 17:11, 14 gen 2020 (CET)

- Max Pezzali e gli 883 hanno dedicato a Pavia (loro città di origine) numerose canzoni, pur senza mai nominarla. Sui due piedi mi vengono in mente Jolly Blue e Con un deca, ma senz'altro ce ne sono altre. --Borgil (Táriyaulë) 19:09, 26 gen 2020 (CET)

Forze dell'ordine e luci di emergenza

Da qualche tempo ho notato che le auto della Polizia Municipale hanno le luci blu sul tetto (fisse, non intermittenti) sempre accese mentre una volta venivano accese (assieme alla sirena acustica) solo in caso di emergenza. Cosa prevede il codice della strada in proposito? Ma soprattutto, tenere le luci blu accese da loro qualche tipo di privilegio (ieri una mi stava venendo addosso in retromarcia)?--StefBiondo 09:23, 24 gen 2020 (CET)

- La norma che regola l'uso della sirena e dei lampeggianti è l'art. 177 codice della strada ([1]).

- Sull'uso del solo lampeggiante, vedi qui: "I dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ed acustica devono essere azionati congiuntamente ed in modo continuo, da parte dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli autorizzati. L'utilizzo del solo dispositivo luminoso, pur non essendo aprioristicamente escluso dal Codice della Strada, non consente di derogare ad alcuna delle norme di comportamento e quindi di sicurezza della circolazione stradale, avendo unicamente lo scopo di segnalare la presenza del veicolo nei casi in cui sia necessaria una maggiore visibilità del medesimo, per motivi di sicurezza pubblica o connessi all'esercizio delle funzioni comunque richiamate dal citato art. 177 del CdS (vedasi la circolare del Ministero Interno n. 300/A/32890/105/19/3 del 10 aprile 2001)". --Franz van Lanzee (msg) 12:26, 24 gen 2020 (CET)

- Grazie. Se quindi le luci vengono accese durante un posto di blocco o mentre si dirige il traffico non siamo in condizioni di emergenza ma hanno comunque una ragion d'essere, ma se come sembra vengono tenute sempre accese anche durante la normale marcia (al pari di qualsiasi altro veicolo) allora penso si possa sostenere che vengono utilizzate impropriamente.--StefBiondo 16:33, 24 gen 2020 (CET)

- Mmmmm... "lampeggiante" e "a luce fissa" sono cose diverse... --Captivo (msg) 19:58, 24 gen 2020 (CET)

- In effetti la circolare ministeriale citata (testo) parla di "dispositivi luminosi". --Franz van Lanzee (msg) 13:05, 25 gen 2020 (CET)

- Ma nell'oggetto nomina esplicitamente "a luce lampeggiante blu"... --Captivo (msg) 15:14, 25 gen 2020 (CET)

- Si, ma nel testo parla di "dispositivi luminosi", ed è il testo ad avere valore, non l'oggetto. --Franz van Lanzee (msg) 17:25, 25 gen 2020 (CET)

- Perdonami ma credo tu sia in errore: l'"oggetto" del documento è parte integrante del contenuto. Mi riesce molto difficile pensare che nel corpo del documento si parli di una cosa diversa. --Captivo (msg) 13:27, 26 gen 2020 (CET)

- Copio-incollo dal documento stesso il paragrafo di apertura: "Recenti gravi episodi di infortunistica stradale, che hanno visto coinvolti veicoli adibiti a servizi di polizia o comunque autorizzati, ai sensi dell'art. 177 del C.d.S., all'uso dei dispositivi luminosi ed acustici di allarme, rendono opportuno ribadire il quadro di applicazione della normativa in argomento". In tutto il resto del documento la parola "lampeggiante" non ricorre mai, salvo che nell'oggetto.

- Poi magari si può aprire una discussione su come nel nostro paese vengono scritti i testi normativi... --Franz van Lanzee (msg) 17:53, 26 gen 2020 (CET)

- Il problema non sono i testi normativi ma le circolari necessarie a chiarire i testi normativi che cono più incasinate dei testi normativi stessi. Comunque stando a ciò che si trova in rete [2][3][4][5][6] sembrerebbe che le luci blu fisse (di intensità inferiore a quelle lampeggianti) siano altrimenti definite di crociera (il che è illuminante sul loro pianificato scopo) e che il loro utilizzo in alcuni casi sia stato sanzionato dalle forze dell'ordine stesse. Questo nonostante tali dispositivi siano installati in origine dal costruttore (e quindi omologati) e non si possano neppure spegnere (sarebbero collegati alle luci di posizione). Credo ci possa essere il solito vuoto normativo italico fra moderni dispositivi e vecchie leggi--StefBiondo 18:57, 26 gen 2020 (CET)

- Perdonami ma credo tu sia in errore: l'"oggetto" del documento è parte integrante del contenuto. Mi riesce molto difficile pensare che nel corpo del documento si parli di una cosa diversa. --Captivo (msg) 13:27, 26 gen 2020 (CET)

- Si, ma nel testo parla di "dispositivi luminosi", ed è il testo ad avere valore, non l'oggetto. --Franz van Lanzee (msg) 17:25, 25 gen 2020 (CET)

- Ma nell'oggetto nomina esplicitamente "a luce lampeggiante blu"... --Captivo (msg) 15:14, 25 gen 2020 (CET)

- In effetti la circolare ministeriale citata (testo) parla di "dispositivi luminosi". --Franz van Lanzee (msg) 13:05, 25 gen 2020 (CET)

- Mmmmm... "lampeggiante" e "a luce fissa" sono cose diverse... --Captivo (msg) 19:58, 24 gen 2020 (CET)

- Grazie. Se quindi le luci vengono accese durante un posto di blocco o mentre si dirige il traffico non siamo in condizioni di emergenza ma hanno comunque una ragion d'essere, ma se come sembra vengono tenute sempre accese anche durante la normale marcia (al pari di qualsiasi altro veicolo) allora penso si possa sostenere che vengono utilizzate impropriamente.--StefBiondo 16:33, 24 gen 2020 (CET)

Donare midollo osseo

Non ho mai donato il midollo osseo. Ma mi sono sempre posto una domanda: se il midollo osseo è la parte interna delle ossa, perché la donazione del midollo consiste in un prelievo in tempi lunghi del sangue? Grazie mille. Scusate se faccio una domanda un po' da ignorante --93.33.121.73 (msg) 19:12, 26 gen 2020 (CET)

- Più che altro, hai provato prima a consultare Wikipedia? Avresti trovato la risposta alla tua domanda... --93.36.167.230 (msg) 17:16, 27 gen 2020 (CET)

G.M. Fiamingo

Was there an Italian (?) sociologist (?) by the name of G. (Giuseppe?) M. Fiamingo (Fiammingo? Fiarningo?) active around the year 1900? Some articles by G.M. Fiamingo were translated into Norwegian and published in the journal Samtiden, for example Stakkars Italien (1899) and Den italienske anarkisme (1900). --LA2 (msg) 15:26, 27 gen 2020 (CET)

- I don't have any knowledge in sociology, but I've taken a quick look. Watch here. --Borgil (Táriyaulë) 15:32, 27 gen 2020 (CET)

- Is it possible to find out when he lived? Library of Congress has only one book by "G. Fiamingo" from 1896, and it is published in Torino. So maybe he lived in northern Italy? --LA2 (msg) 16:20, 27 gen 2020 (CET)

- I'm looking around, meanwhile I've found him on ISNI and other databases. --Syrio posso aiutare? 16:43, 27 gen 2020 (CET)

- Ok, so he was the founder (or one of the founders) of the Rivista di Sociologia in 1894 in Palermo (Sicilia), cfr here and here, and he was born in Riposto (Sicilia), cfr here and here. --Syrio posso aiutare? 16:52, 27 gen 2020 (CET)

- [@ LA2] Bingo! Born in Riposto on April 20th, 1875 and died in Latina in 1966, graduated in scienze commerciali (commercial studies?) at Scuola superiore di commercio in Bari in 1893 (now part of the Università degli Studi di Bari Aldo Moro), founder and co-director of Rivista di sociologia (1894-1898), then director of Rivista italiana di sociologia (1917-1921), and also a deputy between 1919 and 1921 (cfr also here). Between 1894 and 96 he taught sociologia criminale (criminal sociology) at the en:New University of Brussels, cfr here+here. Complete name is "Giuseppe Maria Fiamingo", as named in Elezioni_politiche_italiane_del_1924#Candidati (I'm going to write his page, since we're here). --Syrio posso aiutare? 17:11, 27 gen 2020 (CET)

- ---> Giuseppe Fiamingo

- Ok, so he was the founder (or one of the founders) of the Rivista di Sociologia in 1894 in Palermo (Sicilia), cfr here and here, and he was born in Riposto (Sicilia), cfr here and here. --Syrio posso aiutare? 16:52, 27 gen 2020 (CET)

- I'm looking around, meanwhile I've found him on ISNI and other databases. --Syrio posso aiutare? 16:43, 27 gen 2020 (CET)

- Is it possible to find out when he lived? Library of Congress has only one book by "G. Fiamingo" from 1896, and it is published in Torino. So maybe he lived in northern Italy? --LA2 (msg) 16:20, 27 gen 2020 (CET)

- Great! "Scuola superiore di commercio" is in German called "Handels-hoch-schule" (Swedish "handels-hög-skola") and in English typically "school of economics" (even though "trade" or "commerce" would make more sense than "economics"). It is rather young to graduate at 18 years of age, and next year start a scientific journal. His death in 1966 means that Wikisource will have to wait until January 2037 for his works. --LA2 (msg) 17:56, 27 gen 2020 (CET)

- [@ LA2] the scuola superire di commercio in Bari could have been similar to the current scuola secondaria di secondo grado (which is commonly called "scuola superiore"), which usually ends at 18-19 years. But yes, he seems to have been quite precocious. --Syrio posso aiutare? 18:25, 27 gen 2020 (CET)

- Great! "Scuola superiore di commercio" is in German called "Handels-hoch-schule" (Swedish "handels-hög-skola") and in English typically "school of economics" (even though "trade" or "commerce" would make more sense than "economics"). It is rather young to graduate at 18 years of age, and next year start a scientific journal. His death in 1966 means that Wikisource will have to wait until January 2037 for his works. --LA2 (msg) 17:56, 27 gen 2020 (CET)

2 film candidati Oscar

1) In Storia di un matrimonio, quando il protagonista ha un colloquio privato col proprio avvocato a metà film, questi racconta una barzelletta. Una donna dal parrucchiere che dice "vado a Roma in vacanza, con Alitalia", vedendosi rispondere "è la compagnia peggiore". "Alloggerò all'Hassler", vedendosi rispondere "lo stanno ristrutturando, sentirai martellare tutta la notte e non dormirai". "Andrò in Vaticano", vedendosi rispondere "starai in fila tutto il giorno, non vedrai niente"... Poi viene interrotto. Beh, come finisce?

2) In Le Mans '66 - La grande sfida (ma perché cambiare il titolo originale? E perché aggiungere addirittura il sottotitolo??) si racconta l'aneddoto dell'arrivo delle 3 Ford a pari merito. Ma leggendo la relativa pagina, si vede come il terzo classificato abbia fatto solo 348 giri contro i 360 delle prime due piazzate. E allora perché si racconta che le tre macchine arrivano al traguardo insieme? --5.170.240.119 (msg) 02:36, 28 gen 2020 (CET)

- 1) Non c'è un finale. Secondo questo articolo, l'attore protagonista Alan Alda ha raccontato in un'intervista quello che secondo lui dovrebbe essere il finale. Se fa ridere o no lo lascio decidere a te :) --95.249.154.148 (msg) 20:48, 28 gen 2020 (CET)

- 2) Ipotizzo che la terza sia arrivata al traguardo insieme alle altre, ma da doppiata. Ipotizzo anche ordini di scuderia per far arrivare le tre vetture in parata ai primi tre posti (una cosa del genere è capitata recentemente anche alla Audi... credo a Le Mans 2000). --Arres (msg) 11:54, 29 gen 2020 (CET)

- ma perché cambiare il titolo originale? E perché aggiungere addirittura il sottotitolo??: il possente dio Uottefak opera incessantemente e per vie misteriose, esigendo tributi di sangue dai suoi adepti, i titolisti di film stranieri. --Franz van Lanzee (msg) 13:27, 29 gen 2020 (CET)

Serie TV con Massimo Lopez

Che titolo ha la serie TV in cui Massimo Lopez interpreta il ruolo di un fantasma? In particolare ricordo una scena girata nel cortile di un convento. Un sacerdote accoglie alcuni ospiti dicendo loro: "Buon giorno, sono padre Sereno!" E Lopez alle spalle aggiunge "O poco nuvoloso...". Grazie a tutti!!! --93.34.228.189 (msg) 11:21, 28 gen 2020 (CET)

- Potrebbe essere Professione fantasma.--Mannivu · ✉ 12:08, 28 gen 2020 (CET)

Il peggior discorso di sempre

Ciao. Tempo fa avevo letto su Wikipedia di un manager che improntò il suo intervento durante il consiglio di amministrazione sulla comicità. Il discorso non fu apprezzato dai soci e portò una grande crisi finanziaria all'azienda che poi chiuse. Non ricordo se si tratta di un fatto reale, di un'opera di fantasia o di una leggenda metropolitana. Non sono riuscito a trovarne traccia. Qualcuno ne ha sentito parlare? Grazie per l'aiuto.

--ScartTV2020 (msg) 21:43, 26 gen 2020 (CET)

- Credo si tratti di Gerald Ratner. L'azienda non è però fallita ma quasi... --Nungalpiriggal (msg) 10:48, 30 gen 2020 (CET)

- Utente:Nungalpiriggal Grazie, è lui. Evidentemente avrò letto fuori da Wikipedia una versione "romanzata".ScartTV2020 (msg)