Utente:Avatar2020avatar/Sandbox

| Einstein Telescope | |

|---|---|

| Tipo | collaborazione scientifica internazionale |

| Affiliazione internazionale | European Framework Programme (FP7) |

| Fondazione | 2008 |

| Scopo | rilevazione di onde gravitazionali |

| Sede centrale | |

| Area di azione | ricerca di base |

| Membri | CNRS (Francia), INFN (Italia), NIKHEF (Olanda), Università di Cardiff, Università di Birmingham, Università di Glasgow |

| Sito web | |

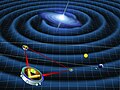

L'Einstein Telescope (ET) o Einstein Observatory, e' un progetto riguardante la realizzazione di un rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione, costituito sul suolo terrestre, attualmente in fase di studio da parte di varie istittuzioni della Unione Europea. Sarà in grado di verificare la teoria della relatività generale di Einstein in condizioni di forte campo gravitazionale e di realizzare una precisa misura astronomica delle onde gravitazionali.

L' ET e'un progetto di studio e design supportato dalla Commissione Europea sotto il Framework Programme 7 (FP7). Riguarda lo studio e il design concettuale di una nuova infrastruttura per la ricerca nel campo dell'astronomia delle onde gravitazionali di interesse scientifico sempre piu'rilevante negli anni 2000.

Scopo del progetto

[modifica | modifica wikitesto]L'evoluzione attuale dei rilevatori di onde gravitazionali di seconda generazione come Advanced Virgo e Advanced LIGO e' ben definita. Attualmente sono stati aggiornati al loro livello piu'avanzato ed e'per essi atteso il raggiungimento della massima sensibilita'prevista per design entro pochi anni a partire dal 2020.

LIGO ha osservato le onde gravitazionali nel 2015 e Virgo ha condiviso questo successo sperimentale con la prima rilevazione di onde gravitazionali osservata da tre rilevatori GW170814 subito seguita dalla prima individuazione della fusione di una stella a neutroni binaria GW170817. Tuttavia, la sensibilita' necessaria per verificare la Teoria della relativita' forte di Einstein, cosi' come quella per concretizzare la misura di precisione delle onde gravitazionali astronomiche, principalmente di strutture stellari massicce o (di massa) altamente asimmetrica di sistemi stellari binari, va oltre le possibilita'massime possibili degli attuali rilevatori e dei relativi aggiornamenti. Per esempio, la limitazione principale di sensibilita'a bassa frequenza dei rilevatori di seconda generazione e'data dal rumore sismico, dal rumore del gradiente gravitazionale correlato e dal rumore termico dell'ultimo stadio della sospensione e della massa di prova.

Per aggirare queste limitazioni, sono necessarie nuove infrastrutture[1]:

- un sito sotterraneo per il rilevatore, per limitare l'effetto del rumore sismico;

- sistemi di refrigerazione criogenica, per raffreddare gli specchi ed attenuare cosi'la vibrazione termica delle masse di test.

Gruppo Tecnico

[modifica | modifica wikitesto]Il progetto ET-FP7, si occupa di rispondere alle problematiche di base relative alla realizzazione del telescopio tramite i suoi quattro gruppi di lavoro tecnico:

- WP1, per individuazione del sito e delle relative caratteristiche;

- WP2, per design e tecnologie del sistema di sospensione;

- WP3, per determinare aspetti topologici e geometrici del rilevatore;

- WP4, per individuazione delle posibilita'di rilevazione e potenzialita' astrofisiche.

Partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]ET e'un progetto di studio concettuale e realizzazione nell' European Framework Programme (FP7). E'stato proposto da 8 primari istituti di ricerca europea nel campo della ricerca e sperimentazioni sulle onde gravitazionali, coordinati dall'Osservatorio_Gravitazionale_Europeo:[2]

Osservatorio Gravitazionale Europeo

Osservatorio Gravitazionale Europeo Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., tramite Istituto Max Planck per la Fisica Gravitazionale

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., tramite Istituto Max Planck per la Fisica Gravitazionale Centre National de la Recherche Scientifique

Centre National de la Recherche Scientifique Università di Birmingham

Università di Birmingham Università di Glasgow

Università di Glasgow NIKHEF [3]

NIKHEF [3] Università di Cardiff

Università di Cardiff

Stato attuale del progetto

[modifica | modifica wikitesto]Fin dalle prime fasi di studio e progettazione, sono stati stabiliti i parametri di base principali[4]

Come il progetto KAGRA, ET sara' situato nel sottosuolo allo scopo di ridurre il rumore sismico e il rumore del gradiente di gravita' causati dai movimenti degli oggetti nelle vicinanze del sito scelto.

I bracci saranno lunghi 10 km (piu' grandi rispetto ai 4 km di LIGO e ai 3 km di Virgo e KAGRA) e, cosi'come nel Laser Interferometer Space Antenna (LISA), i tre bracci formeranno un triangolo equilatero, con due rilevatori in ciascun vertice.

Allo scopo di misurare la polarizzazione delle onde gravitazionali in ingresso al rilevatore, e per evitare di avere un'orientazione per la quale il telescopio possa risultare non sensibile alle misurazioni, sono necessari almeno due rilevatori. Mentre cio'puo'essere ottenuto con due interferometri con un angolo di 90° posizionati tra loro a 45°, la forma triangolare permette che i bracci possano essere condivisi. L'angolo di 60° riduce la sensibilita'di ogni interferometro, ma cio e' compensato dal terzo rilevatore e la ridondanza addizionale fornisce la possibilita'di un controllo incrociato delle rilevazioni effettuate

Ognuno dei tre rilevatori dovrebbe essere composto da due interferometri, uno ottimizzato per operazioni sotto i 30 Hz e uno ottimizzato per operazioni ad alta frequenza.

L'interferometro a bassa frequenza (da 1 a 250 Hz) utilizzera' un'ottica raffreddata a 10 K (−441,7 °F; −263,1 °C), con un raggio di potenza di circa 18 kW nelle cavità di ogni braccio.[4]. Ogni interferometro ad alta frequenza da (10 Hz a 10 kHz) userà ottiche a temperature ambiente e un raggio 'circolante' di potenza molto più alta 3 MW[4].

Prototipo

[modifica | modifica wikitesto]Un prototipo, o impianto di prova, chiamato ET Pathfinder sarà costruito alla Università di Maastricht in Olanda.[5]

Siti candidati

[modifica | modifica wikitesto]I siti individuati come candidati ad accogliere il progetto, sono due:

- Sos Enattos (Sardegna) in Italia;

- Euregio Meuse-Rhine per Belgio, Olanda, Germania.

Il sito in Sardegna

[modifica | modifica wikitesto]Sos Enattos (o Sos Enathos) e'stata scelta per le caratteristiche funzionali al progetto[6] del sito nell'isola:

- la sostanziale bassa o nulla attivita' sismica di disturbo alla rilevazione delle onde gravitazionali;

- il complesso minerario che costituirebbe la necessaria 'base' sotterranea prevista per l'allocazione del progetto.

Il sito nella regione Euregio

[modifica | modifica wikitesto]L'Euregio e' un comprensorio che costituisce una regione non-ufficiale che include territori di Belgio, Olanda e Germania. La scelta di un sito in tale regione[7] permetterebbe di dislocare i tre bracci del progetto su territori delle tre singole nazioni.

Vedi anche

[modifica | modifica wikitesto]- Test della relatività generale

- EGO, the European Gravitational Observatory

- LIGO, two gravitational wave detectors located in the United States

- Virgo, a gravitational wave detector located in Italy

- GEO 600, a gravitational wave detector located in Hannover, Germany

- Einstein@Home, a volunteer distributed computing program to help the LIGO/GEO teams analyze their data

Riferimenti

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Stefan Hild, Simon Chelkowski e Andreas Freise, Pushing towards the ET sensitivity using 'conventional' technology, 24 novembre 2008, Bibcode:2008arXiv0810.0604H, arXiv:0810.0604.

- ^ ET Design Study Participants Archiviato il 15 agosto 2016 in Internet Archive. 10 October 2008.

- ^ Nationaal instituut voor subatomaire fysica, su nikhef.nl.

- ^ a b c ET Science Team, Einstein gravitational wave telescope conceptual design study, June 28, 2011, ET-0106C-10.

- ^ Prototype Einstein Telescope komt in pand ‘zwarte doos’ in Maastricht, su limburger.nl.

- ^ Einstein Telescope, la sfida sarda per il futuro, su unionesarda.it, 25 novembre 2020.

- ^ Le télescope Einstein : un « CERN » en Eurégio ?, su uliege.be, 30 gennaio 2018.

Riferimenti bibliografici

[modifica | modifica wikitesto]- Fundamentals of Interferometric Gravitational Wave Detectors by Peter R. Saulson, ISBN 981-02-1820-6.

- Einstein's Unfinished Symphony by Marcia Bartusiak, ISBN 0-425-18620-2.

- Gravity's Shadow: The Search for Gravitational Waves by Harry Collins, ISBN 0-226-11378-7.

- Traveling at the Speed of Thought by Daniel Kennefick, ISBN 978-0-691-11727-0.

- Einstein gravitational wave Telescope conceptual design study ET-0106C-10.