Triossido di xeno

| Triossido di xeno | |

|---|---|

| |

| |

| Nomi alternativi | |

| ossido di xeno(VI) | |

| Caratteristiche generali | |

| Formula bruta o molecolare | XeO3 |

| Massa molecolare (u) | 179,288 |

| Aspetto | solido cristallino incolore |

| Numero CAS | |

| SMILES | O=[Xe](=O)=O |

| Proprietà chimico-fisiche | |

| Densità (g/cm3, in c.s.) | 4,55 |

| Solubilità in acqua | solubile (reagisce) |

| Temperatura di fusione | 25 °C (298 K) decomposizione violenta |

| Proprietà termochimiche | |

| ΔfH0 (kJ·mol−1) | 402 |

| Indicazioni di sicurezza | |

| Simboli di rischio chimico | |

| |

| Frasi H | -- |

| Consigli P | -- |

Il triossido di xenon è il composto chimico di formula XeO3, dove lo xenon ha numero di ossidazione +6. È un solido cristallino incolore, igroscopico, fortissimo ossidante e pericoloso esplosivo. In acqua si scioglie producendo acido xenico H2XeO4.

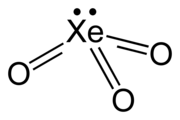

Struttura[modifica | modifica wikitesto]

Per evaporazione di soluzioni di XeO3 si ottengono cristalli incolori, di struttura ortorombica (fase α-XeO3), con a = 616,3 pm, b = 811,5 pm, c = 523,4 pm e 4 molecole per cella elementare.[1] La densità del cristallo è 4,55 g/cm³. Nel cristallo la molecola XeO3 ha struttura piramidale, in accordo con le indicazioni del modello VSEPR, dato che è presente una coppia di elettroni non condivisa.

In una recente reinvestigazione della struttura cristallina a bassa temperatura (-173 °C) si trova che XeO3 è polimorfico e forma anche altre due fasi, β-XeO3 e γ-XeO3. Nella fase α-XeO3 la distanza media Xe−O è di 176,7 pm e gli angoli O-Xe-O vanno da 100° a 108°.[2] Per confronto, nel tetrossido di xenon XeO4, però in fase gassosa, la distanza Xe−O è leggermente minore, 173,6 pm.[3]

struttura cristallina di XeO3 |

impaccamento del cristallo |

geometria di coordinazione dello Xe

|

Sintesi[modifica | modifica wikitesto]

XeO3 si forma per idrolisi di soluzioni di XeF6 o per idrolisi e disproporzione di soluzioni di XeF4:[4]

XeF6 + 3 H2O → XeO3 + 6 HF

6 XeF4 + 12 H2O → 2 XeO3 + 4 Xe + 24 HF + 3 O2

Il solido XeO3 si ottiene per evaporazione a secchezza da queste soluzioni dopo aver allontanato HF.[4] XeO3 solido è un esplosivo pericoloso e può facilmente detonare.

Proprietà e reattività[modifica | modifica wikitesto]

Il triossido di xenon è un composto termodinamicamente instabile in quanto fortemente endotermico: ΔHƒ° = +402 kJ/mol.[5] XeO3 solido è stabile per giorni in aria secca, ma è fortemente incline ad esplodere e molto igroscopico. Le soluzioni formate da XeO3 con l'acqua sono stabili se si evita la presenza di sostanze ossidabili e l'esposizione alla luce.

Chimica acido-base[modifica | modifica wikitesto]

XeO3 reagisce con l'acqua, comportandosi alla stessa stregua delle anidridi inorganiche, in particolare con l'anidride solforica SO3 e suoi prodotti analoghi, come a volte viene notato,[6] formando acido xenico, che poi in soluzione si dissocia:

XeO3 + H2O → H2XeO4

H2XeO4 + H2O ⇌ H3O+ + HXeO4−

In soluzione basica forma direttamente xenati. L'anione HXeO4− è la specie prevalente in queste soluzioni:[7]

XeO3 + OH− ⇌ HXeO4− Keq = ≈ 1,5×103

Acido di Lewis[modifica | modifica wikitesto]

XeO3 reagisce da accettore di ioni fluoruro, e quindi da acido di Lewis, con fluoruri alcalini come KF, RbF e CsF per dare fluoroxenati del tipo MXeO3F.[8]

È capace di reagire anche con specie donatrici neutre, in special modo donatori all'ossigeno, quali l'acetone, il dimetilsolfossido, l'N-ossido di piridina e l'ossido di trifenilfosfina, formando complessi:[9]

[(CH3)2C=O]3XeO3

[(CH3)2S=O]3(XeO3)2

(C5H5N+−O−)3(XeO3)2

[(C6H5)3P=O]2XeO3

Chimica redox[modifica | modifica wikitesto]

XeO3 è un ossidante molto forte, anche se spesso cineticamente lento.

XeO3 + 6 H+ + 6 e− → Xe + 3 H2O (E° = 2,10 V)

Le soluzioni di XeO3 in ambiente acido o neutro ossidano quantitativamente gli acidi carbossilici formando diossido di carbonio e acqua.[10]

In queste soluzioni alcaline, tanto più quanto più sono concentrate, gli xenati non sono stabili e si disproporzionano formando (orto)perxenati (dove lo xenon ha numero di ossidazione +8), xenon e ossigeno:[11]

2 HXeO4− + 2 OH− → XeO64− + Xe + O2 + 2 H2O

Indicazioni di sicurezza[modifica | modifica wikitesto]

XeO3 non ha utilizzi industriali, ed è un composto da trattare con grande cautela. Alcuni campioni di XeO3 sono detonati spontaneamente a temperatura ambiente. Cristalli secchi reagiscono esplosivamente con la cellulosa.[1][12]

Note[modifica | modifica wikitesto]

- ^ a b D. H. Templeton, A. Zalkin, J. D. Forrester e S. M. Williamson, Crystal and molecular structure of xenon trioxide, in J. Am. Chem. Soc., vol. 85, n. 6, 1963, pp. 817, DOI:10.1021/ja00889a037.

- ^ (EN) James T. Goettel e Gary J. Schrobilgen, Solid-State Structures of XeO 3, in Inorganic Chemistry, vol. 55, n. 24, 19 dicembre 2016, pp. 12975–12981, DOI:10.1021/acs.inorgchem.6b02371. URL consultato il 30 maggio 2024.

- ^ Grete Gundersen, Kenneth Hedberg e John L. Huston, Molecular Structure of Xenon Tetroxide, XeO4, in The Journal of Chemical Physics, vol. 52, n. 2, 15 gennaio 1970, pp. 812–815, DOI:10.1063/1.1673060. URL consultato il 28 marzo 2024.

- ^ a b John H. Holloway e Eric G. Hope, Advances in inorganic chemistry. 46, 1999, p. 65, ISBN 978-0-12-023646-6.

- ^ Steven S. Zumdahl, Chemical principles, 6th ed, Houghton Mifflin, 2009, p. A23, ISBN 978-0-618-94690-7.

- ^ Michael Binnewies, Maik Finze e Manfred Jäckel, Allgemeine und anorganische Chemie, collana Lehrbuch, 3., vollständig überarbeitete Auflage, Springer Spektrum, 2016, pp. 703-704, ISBN 978-3-662-45066-6.

- ^ J. L. Peterson, H. H. Claassen e E. H. Appelman, Vibrational spectra and structures of xenate(VI) and perxenate(VIII) ions in aqueous solution, in Inorg. Chem., vol. 9, n. 3, 1970, pp. 619–621, DOI:10.1021/ic50085a037.

- ^ E. Wiberg, N. Wiberg e A. F. Holleman, Inorganic chemistry, Academic Press, 2001, p. 399, ISBN 0-12-352651-5.

- ^ (EN) Katherine M. Marczenko, James T. Goettel e Hélène P. A. Mercier, Xenon Trioxide Adducts of O ‐Donor Ligands; [(CH 3 ) 2 CO] 3 XeO 3 , [(CH 3 ) 2 SO] 3 (XeO 3 ) 2 , (C 5 H 5 NO) 3 (XeO 3 ) 2 , and [(C 6 H 5 ) 3 PO] 2 XeO 3, in Chemistry – A European Journal, vol. 25, n. 53, 20 settembre 2019, pp. 12357–12366, DOI:10.1002/chem.201901759. URL consultato il 30 maggio 2024.

- ^ B. Jaselskis e R. H. Krueger, Titrimetric determination of some organic acids by xenon trioxide oxidation, in Talanta, vol. 13, n. 7, 1966, pp. 945–949, DOI:10.1016/0039-9140(66)80192-3.

- ^ W. Henderson, Main group chemistry, Royal Society of Chemistry, 2000, pp. 152–153, ISBN 0-85404-617-8.

- ^ N. Bartlett e P. R. Rao, Xenon hydroxide: an experimental hazard, in Science, vol. 139, n. 3554, 1963, pp. 506, DOI:10.1126/science.139.3554.506.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

- N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the elements, 2ª ed., Oxford, Butterworth-Heinemann, 1997, ISBN 0-7506-3365-4.

- J. G. Malm, H. Selig, J. Jortner e S. A. Rice, The chemistry of xenon, in Chem. Rev., vol. 65, n. 2, 1965, pp. 199-236, DOI:10.1021/cr60234a003.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su triossido di xeno

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su triossido di xeno