Giulio Cesare (nave da battaglia): differenze tra le versioni

| Riga 411: | Riga 411: | ||

Per chiarire le cause dell'esplosione venne immediatamente istituita una commissione governativa che il 17 novembre 1955 presentò le sue conclusioni al [[Comitato Centrale del PCUS]].<ref name="lenta">{{Cita web|lingua=ru|http://www.lenta.ru/articles/2005/10/31/battleship/|Загадка Севастопольской бухты|29-07-2009}} - in russo - fonte citata nei collegamenti esterni.</ref> |

Per chiarire le cause dell'esplosione venne immediatamente istituita una commissione governativa che il 17 novembre 1955 presentò le sue conclusioni al [[Comitato Centrale del PCUS]].<ref name="lenta">{{Cita web|lingua=ru|http://www.lenta.ru/articles/2005/10/31/battleship/|Загадка Севастопольской бухты|29-07-2009}} - in russo - fonte citata nei collegamenti esterni.</ref> |

||

La commissione governativa guidata dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri dell’URSS, il Ministro dell’Industria Cantieristica [[Colonnello Generale]] Vjačeslav Aleksandrovič Malyšev ([[Lingua russa|russo]]: Вячеслав Александрович Малышев), concluse che la causa più probabile del disastro fu “l’esplosione esterna subacquea (senza contatto) di una carica equivalente a 1000-1200 kg |

La commissione governativa guidata dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri dell’URSS, il Ministro dell’Industria Cantieristica [[Colonnello Generale]] Vjačeslav Aleksandrovič Malyšev ([[Lingua russa|russo]]: Вячеслав Александрович Малышев), concluse che la causa più probabile del disastro fu “l’esplosione esterna subacquea (senza contatto) di una carica equivalente a 1000-1200 kg di TNT“, probabilmente una [[mina navale|RMH magnetica]] deposta dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale e rimasta nel fondale fangoso.<ref name=Kursk1943/> Lo stesso Malyšev, dal [[1939]] [[Commissario del popolo dell'URSS|Commissario del Popolo per l'industria pesante]], inviato ad ispezionare la nave durante i lavori di approntamento per il trasferimento all'[[Unione Sovietica]], aveva espresso parere sfavorevole alla sua cessione, ritenendo la nave non solo di superato valore bellico, ma anche di limitato impiego a causa del generale degrado di apparati e strutture in conseguenza della limitata manutenzione cui l'unità era stata oggetto per tutto il periodo dell'internamento e della cobelligeranza. Il parere di Malyšev tuttavia non venne tenuto in considerazione da [[Stalin]] per ragioni di prestigio diplomatico. |

||

Le maggiori responsabilità dell'enorme perdita di vite umane vennero direttamente addossate alle azioni incompetenti del comandante della flotta del Mar Nero, il [[viceammiraglio]] Parchomenko, che venne dimesso l’8 dicembre [[1955]], il quale, rifiutandosi di abbandonare la nave invitò tutti a ritornare alle loro postazioni, assicurando che la nave non correva alcun pericolo. |

Le maggiori responsabilità dell'enorme perdita di vite umane vennero direttamente addossate alle azioni incompetenti del comandante della flotta del Mar Nero, il [[viceammiraglio]] Parchomenko, che venne dimesso l’8 dicembre [[1955]], il quale, rifiutandosi di abbandonare la nave invitò tutti a ritornare alle loro postazioni, assicurando che la nave non correva alcun pericolo. |

||

Versione delle 10:42, 25 giu 2018

| RN Giulio Cesare (1911) | |

|---|---|

| |

| Descrizione generale | |

| Tipo | Nave da battaglia |

| Classe | Conte di Cavour |

| Proprietà | |

| Costruttori | Ansaldo |

| Cantiere | Sestri Ponente |

| Impostazione | 24 giugno 1910 |

| Varo | 15 ottobre 1911 |

| Completamento | 14 maggio 1914 |

| Entrata in servizio | 7 giugno 1914 |

| Radiazione | 12 maggio 1928 |

| Destino finale | Ricostruita 1933-1937 |

| Caratteristiche generali | |

| Dislocamento | standard: 23 088 t a pieno carico: 25 086 |

| Lunghezza | 168,9 - 176,1 m |

| Larghezza | 28 m |

| Pescaggio | 9,4 m |

| Propulsione | Vapore: |

| Velocità | 21,5 nodi (39,82 km/h) |

| Autonomia | 4.800 miglia a 10 nodi |

| Equipaggio | 1.000 |

| Armamento | |

| Armamento | alla costruzione:

|

| Corazzatura | max 280 mm (verticale) 111 mm (orizzontale) |

| Note | |

| Motto | Ad quamvis vim perferendam dal 1920: Caesar adest |

| fonti citate nel corpo del testo | |

| voci di navi da battaglia presenti su Wikipedia | |

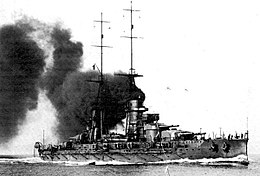

La corazzata Giulio Cesare fu un'unità della Regia Marina che servì in entrambe le guerre mondiali. La nave, insieme alle unità gemelle Cavour e Leonardo da Vinci, costituiva la Classe Conte di Cavour.

L'unità era intitolata al condottiero e dittatore romano Gaio Giulio Cesare.

Costruzione

La sua costruzione venne fatta dall'Ansaldo nel cantiere navale di Sestri Ponente, dove il suo scafo venne impostato sugli scali il 24 giugno 1910.

La nave, varata il 15 ottobre 1911, venne completata il 14 maggio 1914 ed aveva un dislocamento a pieno carico di oltre 25.000 tonnellate.

La bandiera di combattimento e il cofano,[1][2] acquistati con una colletta fra le scuole d'Italia, furono consegnati il 7 giugno 1914 a Napoli, alla presenza del Duca d'Aosta e di oltre mille invitati, da un comitato alla cui presidenza c'era il preside del Liceo Mamiani di Roma.

La bandiera, in seta, fu ricamata a mano a Torino dalle orfane dei militari. Il cofano, ispirato all'arte classica romana è in bronzo con smalti. Bandiera e cofano sono attualmente conservati a Roma, nel Sacrario delle Bandiere del Vittoriano.

L'unità ebbe nel corso della sua storia vari motti. Il primo fu Ad quamvis vim perferendam, tratto da una frase del libro III[3] del de bello Gallico, in cui Cesare, commentando l'avanzata terrestre delle sue legioni contro i Galli, avendo inviato parte delle sue forze via mare con una flotta al comando di Decimo Bruto, descriveva le navi di questa flotta, come naves totae factae ex robore ad quamvis vim et contumeliam perferendam[4] cioè navi costruite interamente in rovere per sostenere qualsiasi urto ed ogni percossa. Tale motto venne cambiato dal motto Caesar adest (Cesare è qui) nel 1920, tratto un'epigrafe in distici latini scelta in seguito ad un concorso pubblico, composta da Vito Vaccaro di Palermo[5] e dal motto Guai agli inermi! che venne adottato dopo la ricostruzione.

Nella nave comparivano altre scritte latine: Sit romana potens itala virtute propago (la discendenza romana sia forte di italica virtù) tratta dal Libro XII[6] dell'Eneide di Virgilio, esposta su di una targa di bronzo raffigurante un trionfo di Cesare e Veni, vidi, vici, presente sotto l'aquila di bronzo esposta all'estrema prua fino al 1922,[5] con cui, secondo la tradizione, Cesare annunciò la vittoria riportata il 2 agosto del 47 a.C. contro l'esercito di Farnace II a Zela nel Ponto.

La protezione era distribuita su di una cintura continua, attorno ai fianchi della nave, e sul ridotto che si estendeva dalla torretta sopraelevata di poppa fino a prua. La cintura, larga 2,8 m, di cui il 57% sopra linea di galleggiamento, aveva spessore massimo 250 mm e si assottigliava fino a 100 mm a prua ed a 120 mm a poppa.[7] La cittadella era protetta da una corazza di 220 mm di spessore.[7] Il ponte era protetto da due strati da 12 mm e nelle parti inclinate, raggiungeva i 40 mm totali.[7] Le torrette avevano una protezione frontale di 280 mm e di 220 mm ai lati.[7] La torre di comando di prua aveva una protezione di 280 mm mentre quella di poppa era solo di 160 mm.[7] I pezzi da 120/50 mm avevano una protezione da 130 mm.[8] Le 5.150 t (circa 1/4 del dislocamento) di acciaio al nichel, che formava la protezione delle navi, era fornito da ditte statunitensi ed inglesi e sottoposto a cementazione, secondo il processo Krupp, presso le acciaierie di Terni.[9]

Le navi furono dotate di un sistema di reti metalliche parasiluro che venivano tese da un sistema di bracci buttafuori intorno alla nave.[10] Il sistema poteva essere impiegato praticamente solo con le navi all'ancora. In navigazione, le reti venivano arrotolate e fissate, con i loro bracci, sui fianchi della nave. Tale sistema fu eliminato da tutte le navi della Regia Marina nel corso del 1916.[11]

L'apparato motore, che permetteva di raggiungere la velocità massima di 21 nodi, era costituito da tre gruppi indipendenti di turbine collegati a quattro assi portaeliche ed alimentati da ventiquattro caldaie tipo Babcock, di cui dodici con combustione a nafta e dodici con combustione mista carbone e nafta a differenza delle gemelle Cavour e Leonardo da Vinci, le cui turbine erano alimentate da venti caldaie tipo Blechynden, di cui otto con combustione a nafta e dodici con combustione mista carbone e nafta.[12] Ciascuna caldaia era collegata al doppio anello delle tubolature principali e sussidiarie di vapore ed era dotata di polverizzatori tipo Thornycroft per una migliore efficienza della combustione della nafta, soluzione che sarebbe stata adottata anche per le caldaie Yarrow delle successive Duilio.[13]

Anche lo schema del funzionamento delle turbine era identico a quello che sarebbe stato adottato sulle successive Duilio, con ogni gruppo di turbine costituito da una turbina di alta pressione e da una di bassa pressione per la marcia avanti. Le due turbine sia di alta sia di bassa pressione dei gruppi laterali agivano su di un solo asse, mentre quelle del gruppo centrale agivano sui due assi centrali. La turbina di marcia indietro nei gruppi laterali era incorporata nella turbina di bassa pressione, mentre il gruppo centrale centrale era dotato di due turbine di marcia indietro, una per ciascun asse. Le sei turbine di marcia avanti, che agivano sui quattro assi portaeliche, sviluppavano una potenza complessiva di 23.000 kW (31.000 CV),[14] mentre le quattro turbine di marcia indietro, sviluppavano 10.000 kW (14.000 CV) di potenza.

Nelle andature normali il vapore veniva introdotto direttamente ed indipendentemente in ciascuna delle tre turbine di alta pressione, da dove passava e si espandeva nelle corrispondenti turbine di bassa pressione per poi scaricarsi nei rispettivi condensatori. Per le andature a velocità ridotta venivano tenuti in azione o i due gruppi laterali solamente o il gruppo centrale. L'andatura più economica si otteneva mediante il funzionamento dei tre gruppi in serie, con il vapore che entrava nella turbina di alta pressione laterale destra, per poi passare a quella di alta pressione laterale sinistra e successivamente nelle turbine di alta e bassa pressione centrali e infine scaricarsi nel condensatore centrale.[13]

La riserva di combustibile era di 570 tonnellate di carbone e 350 tonnellate di nafta. L'autonomia era di 4.800 miglia ad una velocità di 10 nodi.[14]

L'armamento principale si componeva di tredici cannoni da 305/46mm[15] ripartiti in cinque torri, tre trinate e due binate, con una torre trinata al centro e altre due torri trinate e le due torri binate disposte a poppa e a prua, con le torri binate sopraelevate rispetto a quelle trinate.

L'armamento secondario era costituito da 18 cannoni da 120/50mm,[16] e 22 cannoni da 76/50mm,[17] mentre l'armamento silurante era costituito da tre tubi lanciasiluri da 450mm, ognuno dei quali dotato di tre siluri. I cannoni da 120/50mm, come quelli della corazzata Dante Alighieri, erano Elswick Pattern, mentre i cannoni da 120/50mm delle unità gemelle Cavour e Leonardo da Vinci erano Vickers.[12]

Le torri corazzate dei cannoni da 305mm erano brandeggiabili mediante un sistema sia idraulico che elettrico, mentre l'elevazione delle munizioni dai depositi, il caricamento e la manovra delle grosse artiglierie all'interno delle torri erano solamente idraulici. La manovra delle artiglierie secondarie era invece esclusivamente manuale.

- Immagini della costruzione e del varo

|

|

Prima guerra mondiale e primo dopoguerra

All'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale la nave al comando del Capitano di Vascello Pio Lobetti Bodoni venne inquadrata nella I Divisione di base a Taranto, con insegna del Contrammiraglio Camillo Corsi.[18] sulla corazzata Dante Alighieri e la gemella Cavour che andò a ricoprire il ruolo di nave insegna del Duca degli Abruzzi.

Il 13 marzo 1916 la corazzata venne spostata a Valona e dopo essere rientrata a Taranto nel dicembre 1916 venne dislocata a Corfù. Il 2 agosto intanto la corazzata gemella Leonardo da Vinci veniva affondata mentre si trovava ormeggiata a Taranto, in seguito ad un'esplosione causata molto probabilmente da un sabotaggio austriaco. Successivamente nel marzo 1917 il Giulio Cesare venne impiegato nel Mar Ionio, nell'Adriatico meridionale e nelle isole dello Ionio. In totale durante il conflitto la corazzata venne impiegata per 40 ore in 3 missioni di guerra, specificatamente azioni di ricerca del nemico senza esito, e 966 ore in attività addestrative; la nave non venne quindi mai impiegata in azioni di combattimento a causa della politica passiva adottata dalle Marine italiana ed austriaca.[14]

Al termine del conflitto, il 10 novembre 1918, il Cesare, insieme alle Duilio raggiunse Corfù per un periodo di esercitazioni. Il 9 settembre 1919 il Giulio Cesare rilevò a Smirne il Duilio. La presenza di unità della Regia Marina in quelle zone fu conseguenza della vittoria sugli Imperi Centrali di cui faceva parte l'Impero Ottomano, che venne diviso in zone di occupazione e di influenza, con i vincitori che tendevano a stabilizzare le loro occupazioni territoriali. L'Italia aveva particolare interesse alla zona di Smirne, dove operava il corpo di spedizione italiano e per appoggiare tali interessi la presenza di grandi navi da battaglia era determinante. Successivamente la nave venne impegnata in una crociera propagandistica verso l'America del Nord, toccando i porti di Gibilterra, Ponta Delgada, Faial,[19] Halifax, Boston, Newport, Tompkinsville, New York, Filadelfia, Annapolis, Hampton Roads.[14]

Nel 1923 il Giulio Cesare prese parte all'attacco all'isola greca di Corfù, come rappresaglia per l'uccisione di rappresentanti italiani a Giannina.[14] Il 27 agosto 1923 la missione militare italiana, presieduta dal generale Tellini e incaricata dalla Conferenza degli Ambasciatori della delimitazione del confine greco-albanese, era stata trucidata in un'imboscata ed il capo del governo italiano Mussolini chiese che la flotta greca in un'apposita cerimonia rendesse gli onori alla bandiera italiana. La proposta era stata rifiutata dal governo greco e Mussolini replicò inviando una divisione navale composta dalle corazzate Cavour, Cesare, Doria e Duilio ad occupare Corfù. Dopo che le navi italiane bombardarono il 29 agosto il vecchio forte della città, il governo greco dovette accettare l'imposizione degli onori alla bandiera italiana che la Squadra navale italiana ricevette al Falero, uno dei porti presso Atene.

Il 30 settembre 1923 le navi rientrarono a Taranto.

Nel corso degli anni venti l'unità fu sottoposta a vari lavori di ammodernamento e l'armamento antiaereo subì delle lievi modifiche con la sostituzione di sei cannoni da 76/50mm, con altrettanti da 76/40mm[20] di più moderna concezione e la sostituzione dell'albero anteriore tripode con un albero quadripode a sostegno di una centrale telemetrica più alta che ne modificava il profilo.

Nel 1925 sull'unità venne imbarcato un idrovolante da ricognizione Macchi M.18, che venne sistemato sul cielo della torre centrale in un'apposita sella brandeggiabile per potere orientare il velivolo secondo la direzione del vento. L'aereo veniva messo in mare ed issato a bordo per mezzo di un albero di carico. Nel 1926 per il lancio dell'idrovolante era stata anche installata una catapulta.

Il 12 maggio 1928 la nave venne posta in disarmo a Taranto e dal 1928 al 1933 utilizzata come nave d'addestramento per gli artiglieri.

Nell'ottobre del 1933 lasciò La Spezia per rientrare in cantiere fino al 1937 per un radicale riammodernamento.[14]

La ricostruzione

| RN Giulio Cesare (1933) | |

|---|---|

| |

| Descrizione generale | |

| Tipo | nave da battaglia |

| Classe | Conte di Cavour |

| Proprietà | |

| Costruttori | Cantieri del Tirreno |

| Cantiere | Cantieri del Tirreno-Genova |

| Impostazione | Ricostruito dal 25 ottobre 1933 |

| Completamento | 1º giugno 1937 |

| Entrata in servizio | 1º ottobre 1937 |

| Radiazione | 15 dicembre 1948 |

| Destino finale | Ceduta all' |

| Caratteristiche generali | |

| Dislocamento | standard: 28 800 t a pieno carico: 29 100 |

| Lunghezza | 186,4 m |

| Larghezza | 28 m |

| Pescaggio | 10,4 m |

| Propulsione | Vapore:

|

| Velocità | 28 nodi (51,86 km/h) |

| Autonomia | 3 100 miglia a 20 nodi |

| Equipaggio | 1 236 uomini |

| Armamento | |

| Armamento | artiglieria:

|

| Corazzatura | verticale 280 mm orizzontale 135 mm artiglierie 280 mm torrione 260 mm |

| Note | |

| Motto | Guai agli inermi! |

| fonti citate nel corpo del testo | |

| voci di navi da battaglia presenti su Wikipedia | |

I lavori di ricostruzione vennero affidati ai Cantieri del Tirreno ed effettuati negli stabilimenti di Genova.

La ricostruzione lasciò inalterato solo il 40% della struttura originale, riutilizzando in pratica solamente lo scafo e la corazzatura di murata, per il resto si trattò di una trasformazione radicale, con potenziamento dell'armamento, aumento del dislocamento e della potenza dell'apparato motore. Le modifiche cambiarono il profilo della nave e ne aumentarono le capacità di combattimento.[21]

Scafo

La lunghezza dello scafo venne aumentata di 10,3m per aumentare il coefficiente di finezza dello scafo e contribuire ad aumentare la velocità della nave, mediante la sovrapposizione di una nuova prora alla vecchia, con l'opera viva dotata di un bulbo,[22] con il castello di prua che risultò allungato, allargato nella parte poppiera per proseguire nella sovrastruttura centrale, con i due fumaioli che risultarono più bassi e più ravvicinati; venne eliminato uno dei due alberi, quello che si trovava immediatamente dietro al torrione, mantenendo solamente quello poppiero che, in conseguenza dell'aumento di lunghezza della nave, risultò più arretrato. La parte poppiera, tranne l'abolizione di due assi portaeliche, non venne modificata ed i due timoni rimasero gli stessi. La protezione, sia verticale che orizzontale, subì solamente dei minimi ritocchi. La cintura verticale, al galleggiamento, mantenne lo spessore, assolutamente insufficiente per una nave che avrebbe probabilmente dovuto sostenere combattimenti con navi armate con cannoni da 381 mm, mentre per rendere le due unità meno vulnerabili alle bombe di aereo, particolarmente a centro nave in corrispondenza dell'apparato motore, vennero applicate sul ponte di protezione, due strati da 12 mm di lamiere di acciaio.[22] La protezione orizzontale era costituita da un ponte di corridoio da 80 mm, uno di coperta da 13 mm e uno di sovrastruttura da 18+24 mm, con spessori inferiori a prora e a poppa. Allo scopo di aumentare la protezione, intorno ai basamenti cilindrici delle torri di grosso calibro, vanne applicata una corazzetta di 50mm di spessore, sistemata ad una distanza di 50cm dalla protezione vera e propria, per cui le torri si presentavano poggiate su basamenti più massicci e conferendo dal punto di vista estetico all'unità una sensazione di maggior potenza e sicurezza.

- Immagini della nave durante i lavori di ricostruzione e delle prime prove

-

La nave a Genova durante i lavori di trasformazione

-

La nave al termine dei lavori di ricostruzione

Il torrione, completamente ricostruito, la cui protezione era di 260 mm a forma tronco-conica non molto elevato, aveva alla sommità una torretta rotante con due stereotelemetri aventi una base di 7,2 m per il calcolo della distanza dei bersagli e le apparecchiature per la direzione tiro dei calibri principali.[22] Il torrione ospitava la direzione di tiro occupata dal Primo Direttore di Tiro che tramite l'A.P.G. (Apparecchio di Punteria Generale) assegnava il bersaglio e comandava il fuoco delle batterie principali.[23] La direzione di tiro era direttamente connessa con la Centrale di Tiro, posta alla base del torrione. Nel caso di avaria della stazione di tiro sul torrione il fuoco dei cannoni principali poteva essere diretto dalla torre di prua superiore o da quella di poppa, subito dietro il fumaiolo, che ospitavano un telemetro da 9 m di base e la punteria della torre poteva sostituire l'A.P.G. asservendo le altre torri.[23]

Molto interessante era la protezione subacquea, denominata cilindri assorbitori modello "Pugliese" dal nome dell'ingegnere e generale del Genio Navale Umberto Pugliese che fu il progettista di tale sistema. Tale protezione consisteva in due lunghi cilindri deformabili, che posti lungo la murata, all'interno di una paratia piena, avevano il compito di assorbire la forza dell'onda d'urto provocata dall'esplosione di un siluro o di una mina, disperdendola all'interno del cilindro. L'efficacia di tale protezione rimane controversa e non è stata né confermata né smentita dalle vicende belliche. Le Cavour ricostruite furono le prime unità ad adottare tale sistema di protezione, che sarebbe stato adottato in seguito anche nella ricostruzione delle Duilio e nella costruzione delle Littorio.

Alla fine le modifiche portarono il dislocamento dell'unità a 29000 tonnellate.[21]

- Profilo e pianta prima e dopo la ricostruzione

-

Profilo e pianta prima della ricostruzione

-

Profilo e pianta dopo la ricostruzione

Apparato motore

Le modifiche alla propulsione videro l'installazione di nuovi motori dalla potenza di 56 000kW (75 000 CV), che nelle prove a tutta forza giunsero a sviluppare una potenza di 69 000kW (93 000 CV) e consentivano all'unità di raggiungere una velocità di 28 nodi. La produzione del vapore era assicurata da otto caldaie a tubi d'acqua con surriscaldatori del tipo Yarrow, con bruciatori a nafta che alimentavano due gruppi indipendenti di turbine Belluzzo che azionavano due assi con eliche tripale. Vennero eliminati due dei quattro assi, mentre caldaie e gruppi turboriduttori trovarono posto in posizione centrale a poppavia del torrione comando. Ogni gruppo di turbine era composto da una turbina di alta pressione, da due turbine di bassa pressione con incorporata la marcia indietro e da un riduttore. I due gruppi vennero rispettivamente disposti in un locale a poppavia delle caldaie di sinistra e in un locale a proravia delle caldaie di dritta.

La riserva di combustibile era di 2.500 tonnellate di nafta e l'autonomia era di 3.100 miglia ad una velocità di 20 nodi.[21]

L'apparato motore mostrò sempre grande affidabilità, non essendosi mai verificate avarie di grave entità ed avendo sempre retto abbastanza bene anche agli sforzi prolungati di navigazione a tutta forza.

Armamento

L'armamento nei lavori di ricostruzione venne radicalmente modificato.

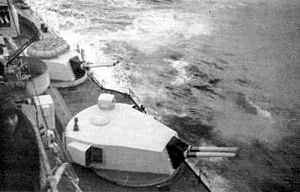

L'armamento principale[24] vide l'eliminazione della torre a centronave e la ri-tubazione delle altre torri da 305mm/46 a 320mm/44,[25] per un totale di 10 cannoni in due torri trinate e due torri binate nelle classiche posizioni prodiera e poppiera, con le torri binate sopraelevate rispetto a quelle trinate. Il ricalibramento dei cannoni principali, consentito dal largo margine di resistenza dell'arma originale, permise di dotare la nave, e le altre unità sulle quali venne fatto questo imponente lavoro, di armi più potenti del 30% dei cannoni originali; i nuovi impianti, inoltre, ebbero la manovra elettrica in sostituzione di quella idraulica originale.[24]

- Immagini dell'armamento

in alto è visibile il motto Guai agli inermi |

|

L'armamento secondario fu totalmente modificato sbarcando tutti i vecchi cannoni e dopo la ricostruzione venne configurato in 12 cannoni OTO da 120/50mm,[26] in 6 torrette binate, disposte tre per lato, che, con un'elevazione massima di 33º a cui corrispondevano 18.300 metri di gittata, non erano utilizzabili contro gli aerei; questi cannoni avrebbero equipaggiato tutte le classi di cacciatorpediniere costruiti per la Regia Marina a partire dagli anni trenta: i Maestrale, gli Oriani e le due serie della classe Soldati.

L'armamento antiaereo principale era costituito da 8 cannoni da 100/47mm[27] in torrette singole, 4 per ogni lato della nave, con cui furono armati, oltre alle Cavour, tutti gli incrociatori, e che poteva svolgere anche compiti antinave, ma che in funzione antiaerea, con l'aumento della velocità dei velivoli e con le nuove forme di attacco in picchiata, mostrò diversi limiti, rivelandosi utile solo nel tiro di sbarramento, tanto che venne approntato un nuovo cannone, il modello singolo 90/50 A-1938 con affusto stabilizzato, che trovò posto sulle Duilio ricostruite e sulle Littorio.[24]

Completavano l'armamento antiaereo 16 cannoni da 37/54mm Mod. 1932[28] in otto torrette binate, particolarmente utili contro gli aerosiluranti e in generale i bersagli a bassa quota,[24] e dodici mitragliere da 20/65mm Mod. 1935,[29] in sei impianti binati.

I tubi lanciasiluri infine vennero rimossi.

Rientro in servizio

I lavori di ricostruzione, iniziati il 25 ottobre 1933 durarono fino al 1º giugno 1937 e vennero effettuati presso i Cantieri del Tirreno di Genova. Al termine dei lavori il 3 giugno raggiunse La Spezia per completare il ciclo delle prove e dei collaudi, terminati i quali, il 1º ottobre successivo entrò in squadra raggiungendo il 3 ottobre la propria base operativa di Taranto.

La ristrutturazione ne fece complessivamente una nave di buon livello, anche se con scarse difese antiaeree e antisottomarine.

- "Immagini dopo il rientro in servizio"

-

La nave dopo la ricostruzione in una cartolina illustrata

-

Salve delle artiglierie principali in un'esercitazione di tiro

-

La nave in accostata dopo i lavori di ricostruzione

-

La nave a Taranto nel 1940

Nel 1938 dopo aver preso parte nel mese di maggio alla parata navale di Napoli, in occasione della visita di Hitler in Italia, a giugno effettuò una visita a Malta e a luglio visitò Cattaro e Sebenico.

All'inizio di aprile 1939 la nave partecipò all'occupazione dell'Albania. Nell'occasione la Regia Marina schierò davanti alle coste albanesi una squadra navale al comando dell'ammiraglio Arturo Riccardi, con insegna su Conte di Cavour, composta dalle due Cavour, fornite dalla scorta dei cacciatorpediniere della X Squadriglia[30] e dalle torpediniere della XI Squadriglia,[31] dai quattro incrociatori pesanti Zara, scortati dai cacciatorpediniere Oriani della IX Squadriglia e dalle torpediniere della VIII Squadriglia, dagli incrociatori leggeri Abruzzi e Garibaldi della VIII Divisione, scortate dai cacciatorpediniere Fulmine e Freccia e dalle torpediniere della I Squadriglia, dall'incrociatore Bande Nere, cui dal 9 aprile si aggregò il Cadorna, con la scorta dei cacciatorpediniere Da Recco, Folgore e Baleno, dei cacciatorpediniere della II Squadriglia,[32] dalle torpediniere Pleiadi, Polluce, Prestinari e Pilo, per un totale di 2 corazzate, 8 incrociatori, 17 cacciatorpediniere, 16 torpediniere, cui sono da aggiungere la nave appoggio idrovolanti Miraglia, 12 sommergibili, varie unità minori quali MAS e varie motonavi su cui erano imbarcati in totale circa 11.300 uomini, 130 carri armati e materiali di vario genere.[33][34] Nonostante l'imponente spiegamento di forze, l'azione delle navi italiane, nei confronti dei timidi tentativi di reazione da parte albanese, si limitò soltanto ad alcune salve sparate a Durazzo e a Santi Quaranta. Le forze italiane incontrarono scarsissima resistenza e in breve tempo tutto il territorio albanese fu sotto il controllo italiano, con re Zog costretto all'esilio.

L'occupazione dell'Albania, che poneva l'Adriatico sotto l'esclusivo controllo italiano, con la possibilità di chiuderne definitivamente l'accesso, dal punto di vista politico rispondeva all'occupazione tedesca dei Sudeti, anticipando quella che nel primo periodo della seconda guerra mondiale sarebbe stata la cosiddetta "guerra parallela" e contemporaneamente intendeva far capire al resto d'Europa, e soprattutto alla Francia, che i Balcani rientravano nella sfera d'influenza esclusiva dell'Italia.

Nei restanti mesi del 1939, e nei primi mesi del 1940, Il Giulio Cesare, insieme ad altre unità della squadra navale, venne dislocato saltuariamente nelle acque albanesi, stazionando nei porti di Valona e Durazzo.

Seconda guerra mondiale

Allo scoppio del secondo conflitto mondiale, la nave era inquadrata nella V Divisione navi da battaglia di base a Taranto nell'ambito della I Squadra Navale ricoprendo il ruolo di ammiraglia della flotta con insegna dell'ammiraglio Inigo Campioni[35] mentre alla corazzata gemella Cavour venne assegnato il ruolo di ammiraglia di Divisione con insegna dell'ammiraglio Brivonesi.

Dopo avere preso il mare il 7 luglio al comando del Capitano di Vascello Angelo Varoli Piazza per far parte della scorta ad un convoglio partito da Napoli il 6 luglio e diretto a Bengasi, il 9 luglio tale missione culminò nel primo scontro tra navi della Regia Marina e navi della Royal Navy: la battaglia di Punta Stilo; nel corso dello scontro una salva lunga del Giulio Cesare danneggiò lievemente i caccia Hereward e Decoy. L'unità venne a sua volta colpita da un proiettile da 15 pollici (381 mm) sparato dalla corazzata britannica HMS Warspite, nave con insegna dell'ammiraglio Andrew Cunningham. Il colpo messo a segno dall'unità britannica da più di 24 km di distanza, stabilì il record per cannoneggiamento navale contro un bersaglio in movimento.[36][37][38].[39]

Il Giulio Cesare venne colpito da una granata che, attraversato il fumaiolo poppiero, esplose provocando un principio d'incendio, con le esalazioni di fumo e gas portate dai turboventilatori nei locali di quattro caldaie della nave, che dovettero essere spente e intorno al punto dello scoppio corpi di marinai straziati. Il colpo è stato visto da Cunningham a bordo del Warspite; a questo punto, con solo quattro caldaie in funzione, la velocità venne ridotta a 18 nodi, allontanandosi dal teatro di battaglia, pur continuando a sparare con i cannoni di poppa. Poco dopo grazie al prodigarsi dell'equipaggio due caldaie vennero riparate e con sei caldaie in funzione la velocità aumentò a 24 nodi e così poté raggiungere Messina insieme agli incrociatori Trento della III Divisione dell'ammiraglio Cattaneo.

Pare che a sua volta anche la corazzata inglese sia stata colpita da una delle Cavour anche se la cosa non è mai stata confermata, in quanto un Tenente di Vascello a bordo del Freccia, che si trovava a prora di una delle due corazzate, in quel momento impegnate nel tiro balistico con la Warspite, vide alcuni proietti cadere vicino alla nave britannica e del fumo blu innalzarsi dalla corazzata inglese; questa rilevazione fu confermata anche da alcuni uomini di vedetta del Giulio Cesare. Anche alcuni giornalisti imbarcati a bordo di varie unità italiane, confermarono l'avvistamento del colpo. Anche se negli annali ufficiali britannici, pubblicati dopo la guerra non viene fatta menzione di alcun colpo incassato dall'ammiraglia della Mediterranean Fleet, nell'autobiografia dell'Ammiraglio Cunningham, pubblicata pochi anni dopo, viene accennato che la Warspite rientrò in porto ad Alessandria con un notevole sbandamento e che molti pensarono che avesse subito danni, ma che in realtà l'equipaggio stava solamente controllando eventuali danni sotto la linea di galleggiamento.

Seguendo il filo logico di tali incongruenze, lo storico navale Enrico Cernuschi ha condotto una lunga ricerca, durata oltre cinque anni, ed ha rinvenuto una raccolta denominata ADM199 "Wartime damages to ships: Reports 1939-1945 ", una collezione di documentazione risalente alla guerra, ed ha scoperto che i resoconti sulla Warspite erano mancanti e sostituiti da un foglietto dattiloscritto con la dicitura "Not available" (non disponibile) e tale assenza confermerebbe la teoria di una possibile "insabbiatura" da parte delle autorità britanniche allo scopo di mantenere l'assoluto segreto sui danni subiti dalla Royal Navy durante il periodo 1940-41 nel Mediterraneo, in quanto i resoconti relativi a tale periodo erano stati sistematicamente ripuliti.[40]

- "Immagini delle conseguenze dello scontro di Punta Stilo"

-

Il fumaiolo poppiero della nave danneggiato

-

I danni alla nave colpita dalla HMS Warspite durante lo scontro

-

L'ogiva del proiettile che ha colpito il Giulio Cesare

In seguito a questa battaglia, in cui perirono settanta componenti dell'equipaggio, la sua bandiera venne decorata di medaglia d'argento al valor militare

La nave venne inviata all'Arsenale di La Spezia per i necessari lavori di riparazione e il successivo 30 agosto prese parte con gran parte delle unità della Iª Squadra e con altre unità partite da Messina e da Brindisi ad un'azione di contrasto all'Operazione Hats,[41][42] con cui gli inglesi tentavano di far giungere un convoglio da Alessandria d'Egitto per rifornire Malta. La Squadra Navale italiana, che vedeva per la prima volta l'impiego delle due nuovissime navi da battaglia Vittorio Veneto e Littorio, non riuscì però a venire a contatto del nemico, anche a causa di una violenta burrasca che costrinse al rientro le navi italiane, non potendo i cacciatorpediniere reggere il mare.

Superata indenne la Notte di Taranto dell'11-12 novembre 1940, in cui il gemello Conte di Cavour venne gravemente danneggiato il "Giulio Cesare" venne trasferito a Napoli insieme a Doria e Vittorio Veneto, con la scorta della X e XIII Squadriglia, partecipando alla difesa antiaerea della città.

Il successivo 26 novembre la nave uscì in mare, in formazione con la Vittorio Veneto, altra nave da battaglia uscita indenne dalla notte di Taranto, e ad altre unità della I e della II Squadra, per intercettare la Forza H dell'Ammiraglio Somerville, proveniente da Gibilterra, che aveva preso il mare per proteggere un convoglio diretto a Malta ed Alessandria. Il contatto tra le forze navali italiane e britanniche avvenne nei pressi della Sardegna e culminò il 27 novembre nella battaglia di Capo Teulada.[43][44] Nell'occasione la corazzata Vittorio Veneto venne aggregata alla Vª Divisione Corazzate andando a ricoprire il ruolo di "nave insegna".

Dopo il rientro a Napoli, nel pomeriggio del 15 dicembre, avuto notizia che il giorno precedente gli inglesi avevano nuovamente attaccato la base di Taranto, danneggiando l'incrociatore pesante Pola, il Giulio Cesare, insieme a Vittorio Veneto, Zara, Gorizia e i cacciatorpediniere della VII, IX e XV Squadriglia, salpò con destinazione La Maddalena, rientrando il 29 dicembre a Napoli dove nel frattempo erano state rafforzate le difese antiaeree.[45]

Il successivo 8 gennaio, in concomitanza all'Operazione Excess,[46] la città partenopea venne bombardata da aerei della Royal Air Force di base a Malta e la nave venne lievemente danneggiata, essendogli cadute vicino tre bombe, una delle quali, scoppiando sulla banchina, provocò infiltrazioni d'acqua nella carena, causando avaria ad una turbina, mentre alcune schegge di un'altra bomba causarono la morte di cinque uomini dell'equipaggio e il ferimento di altri venti. Alle 17:00 del 9 gennaio Vittorio Veneto e Giulio Cesare lasciarono gli ormeggi, visto che anche Napoli non era più sicura, la prima per La Spezia, la seconda verso Genova, da dove, effettuate le necessarie riparazioni, alla fine di gennaio del 1941 raggiunse La Spezia.

Il successivo 8 febbraio avuto notizie che navi britanniche della Forza H, tra cui la portaerei Ark Royal, provenienti da Gibilterra erano in avvicinamento verso le coste italiane, una forza navale al comando dell'ammiraglio Angelo Iachino e formata da Cesare, Doria e Vittorio Veneto, con la scorta della X e XIII Squadriglia, uscì in mare alla ricerca del nemico, convinta che l'obiettivo degli inglesi fosse la Sardegna, per incontrarsi il mattino seguente presso l'Asinara con gli incrociatori della classe Trento della III Divisione provenienti da Messina con la scorta dei cacciatorpediniere della XI Squadriglia; ma il mattino seguente le unità inglesi, eludendo il contatto con le navi italiane si presentarono davanti a Genova bombardando la città.

Inizialmente la scelta di bombardare la città era dovuta sia all'importanza di Genova come città industriale, sia per dare un segnale alla Regia Marina che neanche nel Tirreno le navi italiane sarebbero state al sicuro, ed inoltre nel cantiere erano in riparazione le corazzate Cesare e Duilio, con la prima che lasciò Genova alla fine di gennaio e la seconda che era stata scambiata per la Littorio; ma il servizio segreto inglese era venuto a conoscenza che a Genova sarebbe giunto Franco per incontrare il 12 febbraio a Bordighera Mussolini e nell'incontro il Duce avrebbe sicuramente tentato convincere il Caudillo spagnolo a entrare in guerra a fianco dell'Asse, con la conseguenza che se la Spagna fosse entrata in guerra, Gibilterra sarebbe caduta e tutto il Mediterraneo sarebbe stato dominio dell'Asse. Per impedire a tutti i costi che il governo spagnolo facesse tale passo occorreva dimostrare la debolezza dell'Italia, incapace persino di proteggere le proprie coste; per cui il bombardamento di Genova, progettato come operazione militare, divenne una questione politica[47] e doveva essere effettuato prima dell'arrivo di Franco in Italia.

Le forze dell'ammiraglio Iachino, venute a conoscenza dell'attacco a Genova, per una serie di disguidi, tentarono di raggiungere il nemico in ritirata verso Gibilterra quando ormai era troppo tardi non riuscendo a stabilire il contatto. Mancato l'incontro, le unità raggiunsero Napoli l'11 febbraio, proseguendo poi per La Spezia.

Fino alla fine del 1941, la nave il venne assegnata a compiti di scorta ai convogli e, dopo aver partecipato nel dicembre del 1941 alla scorta del convoglio M42, culminato nella prima battaglia della Sirte,[48][49] in cui faceva parte della forza di copertura a distanza insieme a Doria e Littorio, effettuò la sua ultima missione di guerra partecipando dal 3 al 6 gennaio 1942 all'operazione M43, che aveva la finalità di far trasferire tre convogli per un totale di sei navi a Tripoli, sotto la protezione diretta ed indiretta della maggior parte delle forze navali. Anche in questa occasione il Giulio Cesare, insieme a Doria e Littorio, costituiva la scorta indiretta.

Rientrata a Taranto, la corazzata venne dichiarata obsoleta per missioni operative, ed utilizzata solamente per operazioni di addestramento. Il 30 dicembre 1942 venne inviata a Pola, per essere utilizzata, anche a causa della mancanza di carburante, come nave caserma e come nave di addestramento statico; nella città istriana si trovava il giorno dell'armistizio.

Armistizio

A seguito delle clausole armistiziali, il 9 settembre 1943 dopo aver ricevuto l'ordine da parte del Re di consegnarsi a Malta insieme al resto della flotta, sulla nave si verificò il più grande episodio di dissenso e ribellione all'improvvisa resa e all'ordine di portare la navi a Malta a consegnarsi agli inglesi. La nave che si trovava in cantiere, venne riarmata in fretta e dopo avere reimbarcato le munizioni, nel pomeriggio intorno alle ore 15 uscì con equipaggio ridotto, senza che il Comandante, Capitano di fregata Vittorio Carminati, facesse trapelare quale fosse la destinazione e la sorte a cui andavano incontro, mosse per la sua destinazione insieme alla torpediniera Sagittario e alla corvetta Urania.[50]

All'uscita del porto un sommergibile tedesco attendeva la corazzata, ma l'immediato intervento della torpediniera Sagittario, che intuite le intenzioni del sommergibile tedesco gli si lanciò contro tentando di speronarlo, costrinse il sommergibile a scansarsi, per cui il siluro lanciato dal battello tedesco mancò il bersaglio andando ad infrangersi sulla scogliera.[51]

La corazzata ricevette l'ordine di andare a Cattaro, in Dalmazia per rifornirsi di carburante dato che la nafta che si trovava nei serbatoi era insufficiente a raggiungere Malta e in attesa di nuovi ordini, mentre intanto giungevano notizia che Trieste e Fiume erano state occupate dai tedeschi e ogni comunicazione con Venezia era interrotta.

L'equipaggio, nella notte tra il 9 e il 10 settembre, mentre la nave si trovava all'altezza di Ancona a circa settanta miglia dalla costa italiana, temendo nell'incertezza di quelle ore la consegna della nave a quelli che fino al giorno precedente erano stati i nemici, nel ricordo dei settanta caduti nella battaglia di Punta Stilo, guidato da alcuni sottufficiali ed ufficiali, tra i quali il capo servizio del genio navale maggiore Fornasari direttore di macchina, il capitano del genio navale Spotti e il Guardiamarina Tentoni si interrogò sul loro destino e su quello della loro nave. Alle 22:30 di quella notte del 9 settembre, quando la nave era all'altezza di Ancona, il 2° capo Filipponi prese l'iniziativa di chiedere, tramite il capitano Spotti, al Comandante di chiarire le sue intenzioni e alla risposta evasiva di Carminati sul prossimo scalo a Cattaro, scattò la ribellione. Alle 2:15 gruppi di uomini armati si impossessarono della nave, il comandante venne rinchiuso nella sua cabina e piantonato, mentre gli altri ufficiali rimasti con lui vennero rinchiusi nel locale timoneria a poppa agli arresti. Il Direttore di Macchina maggiore Fornasari dispose di aumentare la velocità facendo rotta verso Ortona e cominciarono i preparativi per l'autoaffondamento,[52] con la sistemazione di cariche esplosive intorno alle “prese a mare” e nei locali caldaia. Il comandante Carminati, dopo una notte di trattative riuscì a riprendere il controllo della situazione, assicurando che la sosta a Cattaro sarebbe stata solo tecnica, dando la parola d'onore che, in caso di consegna ad una potenza straniera, avrebbe dato l'ordine di autoaffondare la nave. Alle 9:15 di quel 10 settembre il Comandante parlò all'intero equipaggio, assicurando che la nave sarebbe restata con la bandiera italiana sotto comando italiano e promettendo di non rivelare l'ammutinamento per non esporre a conseguenze gli ammutinati.[50]

La nave così proseguì in direzione di Cattaro, e dopo essere stata avvistata nella mattinata da un ricognitore tedesco e dopo essersi ricongiunta intorno alle 12.15 con la nave appoggio Miraglia proveniente da Venezia, intorno alle 13,15 dovette respingere un attacco aereo condotto da una formazione di Junkers Ju 87 Stuka;[51] durante l'attacco fu il guardiamarina Tentoni, che era stato uno dei più determinati nell'ammutinamento, ad organizzare il fuoco contraereo, scompaginando la formazione degli aerei tedeschi, che sorpresi dalla reazione, sganciarono senza precisione le bombe, che finirono in mare.[51] A prendere il comando della formazione fu il comandante del Miraglia, essendo il più anziano e nel pomeriggio le due navi ricevettero l'ordine di non recarsi più a Cattaro ma a Taranto. Dopo avere raggiunto in serata il canale d'Otranto, la corazzata restò senza nafta e, rimorchiata da una nave inglese, il Cesare raggiunse Taranto alle 14:00 dell'11 settembre.

La nave raggiunse Taranto quando gli inglesi avevano già preso possesso della base; i componenti dell'equipaggio più compromessi con l'ammutinamento vennero sbarcati. Tentoni e gli altri capi dell'ammutinamento furono denunciati, processati e condannati. Le condanne tuttavia furono lievi e gli ammutinati, in seguito, reintegrati in servizio.[50][51] Nel giugno 1945 la Commissione di Inchiesta sui fatti verificatisi a bordo della corazzata Giulio Cesare contestò al maggiore Fornasari, al capitano Spotti e al guardiamarina Tentoni una serie di addebiti, ma la Marina, considerando gli alti motivi ideali che avevano ispirato la ribellione, ebbe un atteggiamento molto comprensivo verso i protagonisti dell'ammutinamento e il procedimento si concluse il 9 novembre 1946 con la pena della sospensione di 12 mesi dal servizio, provvedimento però subito condonato.

L'episodio di ribellione a bordo della nave non fu il solo ad essersi verificato nelle ore seguenti alla proclamazione dell'armistizio. La sera dell'8 settembre, quando il ministro della Marina de Courten annunciò alle basi di La Spezia e di Taranto l'armistizio e l'ordine del Re di salpare con tutte le navi per Malta, tra gli equipaggi si rischiò la rivolta ed in quelle concitate ore c'era chi proponeva di lanciarsi in un ultimo disperato combattimento, chi di autoaffondarsi.

Nella base di La Spezia, l'ammiraglio Bergamini, avvertito telefonicamente da de Courten dell'armistizio ormai imminente e delle relative clausole che riguardavano la flotta, andò su tutte le furie[53] per poi formalmente accettare con riluttanza gli ordini; lasciò gli ormeggi e innalzò il gran pavese, non adempiendo così all'obbligo delle clausole dell'armistizio di innalzare il pennello nero del lutto sui pennoni ed i dischi neri sulle tolde,[54] andando così incontro al suo tragico destino, che si consumò il pomeriggio del 9 settembre, quando la nave da battaglia Roma, sulla quale era imbarcato affondò, sventrata da una bomba teleguidata Fritz-X sganciata da un Dornier Do 217 tedesco.[55]

Nella base di Taranto il contrammiraglio Giovanni Galati, comandante di un gruppo di incrociatori, essendosi rifiutato di dirigersi a Malta, dichiarando l'intenzione di salpare per il Nord, o per cercare un'ultima battaglia, o per autoaffondare le navi, venne messo agli arresti in fortezza[56] dall'ammiraglio Brivonesi, suo superiore, che aveva tentato invano di convincerlo ad obbedire agli ordini del Re, al quale aveva prestato giuramento.

Altri esempi di rifiuto della resa furono quelli dei comandanti delle torpediniere Pegaso e Impetuoso, Riccardo Imperiali e la Medaglia d'oro Cigala Fulgosi, che avendo soccorso i naufraghi della corazzata Roma, trasportandone i feriti alle Baleari, dopo aver usufruito delle 24 ore di ospitalità regolamentari, l'11 settembre 1943, al momento di ripartire, invece di dirigersi a consegnare le loro navi agli inglesi le autoaffondarono all'uscita del porto.[52]

La corazzata ormeggiò alla boa nel Mar Grande e dopo aver fatto rifornimento di nafta ripartì per Malta alle 14:00 del 12 settembre insieme alla nave appoggio idrovolanti Miraglia. Alle 7,25 del giorno successivo nei pressi di Capo Passero le due unità italiane incontrarono una formazione inglese formata dalla nave da battaglia Warspite e quattro cacciatorpediniere e dopo essersi messe in linea di fila alla corazzata inglese, raggiunsero Malta a mezzogiorno dello stesso giorno riunendosi al resto dello flotta, il cui comando era stato assunto dall'ammiraglio Da Zara ed in ottemperanza alle clausole armistiziali la bandiera italiana non venne ammainata e l'equipaggio italiano rimase a bordo delle navi.

Le navi italiane internate a Malta rientrarono a Taranto i primi giorni di ottobre del 1943, ad eccezione delle corazzate. Le Littorio vennero internate ai Laghi amari, mentre il Giulio Cesare, che insieme alle Duilio rimase internato nella base inglese con equipaggio ridotto, fu autorizzato al rientro il 17 giugno 1944, facendo ritorno a Taranto il 28 giugno dopo un sosta di 10 giorni ad Augusta, e rimanendo inattivo fino al termine delle ostilità.[52]

Durante il conflitto aveva effettuato 38 missioni di guerra, delle quali 8 per ricerca del nemico, 2 per scorta ai convogli e protezione del traffico nazionale, 14 per trasferimenti e 14 per esercitazioni, per un totale di 16.947 miglia percorse e 912 ore di moto effettuate.

Durante la cobelligeranza effettuò 4 missioni per trasferimento, percorrendo 1.376 miglia per 93 ore di moto.

Il trattato di pace

Al termine della guerra, in ottemperanza alle clausole del trattato di pace, la corazzata venne ceduta all'Unione Sovietica, come risarcimento per danni di guerra. Il trattato prevedeva che le navi destinate alla cessione, fossero cedute in condizioni di operare e pertanto prima della cessione l'unità venne sottoposta ad alcuni lavori, effettuati nel Cantiere navale di Palermo.

Le dure condizioni imposte dal trattato di pace riguardo alla flotta, divisa tra i vincitori e con notevoli limitazioni per il futuro, portarono nel dicembre del 1946 alle dimissioni del Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Raffaele de Courten, che si dimise in segno di protesta contro le condizioni imposte dal Trattato, che non tenevano in conto nel modo dovuto del leale atteggiamento tenuto dalla Marina per tutto il periodo della cobelligeranza sin dal momento dell'armistizio.[58]

La cessione delle navi alle nazioni vincitrici, ed in particolare all'Unione Sovietica, dove si trovavano ancora migliaia di prigionieri di guerra italiani, creò un gran fermento fra gli equipaggi della Marina Militare e sdegno in tutta Italia, al punto che durante gli ultimi mesi prima della consegna vennero prese eccezionali misure di sorveglianza mediante ronde, sia sulla banchina che in tutto il porto, ed intorno alle carene delle navi destinate ad essere cedute avvenivano continue ispezioni subacquee, con immersioni di palombari ogni trenta minuti, nel timore che vi potessero essere applicate cariche esplosive in grado di provocarne l'affondamento. Tra le unità da cedere ai sovietici ad essere maggiormente indiziate di essere oggetto di sabotaggio erano la corazzata Giulio Cesare e la nave scuola Cristoforo Colombo e venne anche scoperto che appartenenti ai FAR e reduci della Xª MAS avevano pianificato l'affondamento del Cristoforo Colombo, che era un mito per tutti i marinai, avendo addestrato generazioni di ufficiali e che bisognava sottrarre all'onta della cessione allo straniero.[59]

In particolare i sovietici, oltre a Giulio Cesare e Colombo, ottennero l'incrociatore Emanuele Filiberto, i cacciatorpediniere Artigliere e Fuciliere, le torpediniere Classe Ciclone Animoso, Ardimentoso e Fortunale, e i sommergibili Nichelio e Marea, oltre al cacciatorpediniere Riboty, che non venne ritirato a causa della sua obsolescenza ed altro naviglio, quali MAS e motosiluranti, vedette, navi cisterna, motozattere da sbarco, una nave da trasporto e dodici rimorchiatori. Oltre al Riboty, una piccola parte della quota di naviglio destinata ai sovietici non venne ritirata a causa del pessimo stato di manutenzione e per questa parte di naviglio i sovietici concordarono una compensazione economica.[60]

I sovietici avevano cercato di ottenere una delle due moderne corazzate Littorio, che non essendo state ritirate da Stati Uniti e Inghilterra, cui erano state assegnate, furono lasciate all'Italia con la clausola che sarebbero state demolite. I sovietici, non essendo riusciti ad ottenere nessuna delle due moderne unità, pretesero che alle due corazzate fossero tagliate, con la fiamma ossidrica, le volate dei cannoni e distrutte, a colpi di mazza, le pale delle turbine.

La consegna delle navi ai sovietici sarebbe dovuto avvenire in tre fasi a partire da dicembre 1948 per concludersi nel giugno successivo. Le unità principali erano quelle del primo e del secondo gruppo. La corazzata faceva parte del primo gruppo, insieme all'Artigliere e ai due sommergibili, mentre del secondo gruppo facevano parte l'Emanuele Filiberto la nave scuola e le torpediniere. Per tutte le navi la consegna sarebbe avvenuta nel porto di Odessa, ad eccezione della corazzata e dei due sommergibili la cui consegna era prevista nel porto albanese di Valona, in quanto la Convenzione di Montreux non consentiva il passaggio attraverso i Dardanelli di navi da battaglia e sommergibili appartenenti a stati privi di sbocchi sul Mar Nero.[60] Il trasferimento sarebbe dovuto avvenire con equipaggi civili italiani sotto il controllo di rappresentanti sovietici e con le navi battenti bandiera della Marina Mercantile, con le autorità governative italiane responsabili delle navi sino all'arrivo nei porti dove era prevista la consegna. Per prevenire possibili sabotaggi, le navi dei primi due gruppi sarebbero state condotte ai porti di destinazioni senza munizioni a bordo, che sarebbero state trasportate successivamente a destinazione con normali navi da carico, ad eccezione della corazzata, consegnata con 900 tonnellate di munizioni, che comprendevano anche 1100 colpi dei cannoni principali e l'intera dotazione di 32 siluri da 533mm dei due battelli subacquei.[60]

Novorossijsk

| Novorossijsk Новороссийск | |

|---|---|

| |

| Descrizione generale | |

| Tipo | nave da battaglia |

| Classe | Conte di Cavour |

| Proprietà | |

| Entrata in servizio | |

| Radiazione | 1957 |

| Destino finale | affondata il 29 ottobre 1955 |

| Caratteristiche generali | |

| Dislocamento | standard: 28 900 t a pieno carico: 29 200 |

| Lunghezza | 186,4 m |

| Larghezza | 28 m |

| Pescaggio | 10,4 m |

| Propulsione | dopo il 1953:

|

| Velocità | 27 nodi (50 km/h) |

| Autonomia | 3 100 miglia a 20 nodi |

| Equipaggio | 68 ufficiali 243 sottufficiali 1231 marinai |

| Equipaggiamento | |

| Sensori di bordo | dopo il 1953:

|

| Armamento | |

| Armamento | dopo il 1953:

|

| Corazzatura | verticale 280 mm orizzontale 135 mm artiglierie 280 mm torrione 260 mm |

| fonti citate nel corpo del testo | |

| voci di navi da battaglia presenti su Wikipedia | |

La corazzata, il 9 dicembre 1948 venne trasferita da Taranto ad Augusta, dove il 15 dello stesso mese passò in disarmo insieme alle unità facenti parte del primo gruppo.

La nave venne definitivamente radiata dal registro navale italiano a decorrere dal 15 dicembre 1948 con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1949.[61]

Nella base di Augusta nel gennaio del 1949 giunse un gruppo di 56 membri degli equipaggi delle unità in fase di consegna, tra cui il comandante della corazzata, il Capitano di 1° rango Jurij Zinov'ev (in russo: Юрий Зиновьев) che aveva iniziato la sua carriera come semplice marinaio durante il primo conflitto mondiale e nel corso della seconda guerra mondiale aveva comandato l'incrociatore Molotov e dalla primavera del 1942 la nave da battaglia Parižskaja Kommuna. Improvvisamente il 19 gennaio il comandante Zinov'ev morì a causa di un attacco cardiaco e venne sostituito dal pari grado Comandante Boris Beljaev,[60] che nel corso del conflitto aveva comandato il cacciatorpediniere Baku, una squadriglia di cacciatorpediniere e dall'aprile 1944 l'incrociatore Murmansk[60]

La prima unità ad essere consegnata ai sovietici fu l'Artigliere che con la sigla Z 12[62] raggiunse Odessa il 21 gennaio con un equipaggio della marina mercantile, entrando a far parte della Marina Sovietica dal 23 gennaio, mentre per la corazzata la consegna ai sovietici avvenne nel porto albanese di Valona, raggiunto con un equipaggio della marina mercantile, insieme ai due sommergibili.[60]

La nave, partita da Augusta il 2 febbraio, viaggiando alla velocità di 16 nodi,[60] il 3 febbraio raggiunse Valona, dove, con la sigla Z 11, avvenne il trasferimento temporaneo alla commissione sovietica, guidata dal contrammiraglio Levčenko. Il 6 febbraio, giorno in cui, con la firma del verbale di cessione, venne formalizzato il trasferimento della corazzata, la bandiera della Marina Sovietica venne per la prima volta innalzata a bordo dell'unità. Il giorno seguente, 7 febbraio, venne formalizzata anche la cessione dei due sommergibili.

La nave, partita verso la sua nuova base di Sevastopol' il 15 febbraio insieme ai due battelli, Marea (Z 13) e Nichelio (Z 14), raggiunse la sua destinazione il 26 febbraio e, il 5 marzo 1949 venne ribattezzata Novorossijsk (in russo Новороссийск?) ed inquadrata nella Flotta del Mar Nero. Il nome assegnato alla nave rievoca l'assedio di Novorossijsk, quando la città di Novorossijsk, sulla costa orientale del Mar Nero, fornì un caposaldo contro l'offensiva tedesca dell'estate 1942, con intensi combattimenti che avvennero all'interno e attorno alla città, che durarono da agosto a settembre del 1942, in cui i Sovietici riuscirono a mantenere il possesso della parte orientale della baia, impedendo ai tedeschi di usare il porto per far giungere i rifornimenti; alla città, nel 1973, in ricordo dell'assedio, sarebbe stato conferito il titolo di città eroina.

L'Unione Sovietica, dopo la resa e l'uscita dall'Asse dell'Italia, già nel corso della Conferenza di Mosca, nell'incontro tra i ministri degli esteri delle tre principali potenze alleate, Eden, Hull e Molotov, aveva richiesto una consistente quota di naviglio militare e mercantile italiano in conto riparazione danni di guerra, tra cui una corazzata, ed aveva ribadito tale richiesta nell'incontro tra Stalin, Roosevelt e Churchill alla Conferenza di Teheran trovando l'appoggio del presidente statunitense; ma essendo in quel momento l'Italia cobelligerante con gli Alleati, non venne ritenuta opportuna la spartizione della flotta italiana, per cui i sovietici ricevettero in cambio, a titolo di prestito, da americani e inglesi alcune unità, in attesa che con la fine del conflitto fosse stata decisa la sorte della flotta italiana.[63] Tra le navi che i sovietici ricevettero a titolo di prestito c'erano alcuni cacciatorpediniere della Classe Town, tre battelli Classe U, l'incrociatore leggero americano della classe Omaha Milwaukee, ribattezzato Murmansk, e la vecchia corazzata inglese HMS Royal Sovereign, che entrata in servizio nella Marina Sovietica il 30 maggio 1944 e ribattezzata Archangel'sk durante il periodo trascorso sotto la bandiera sovietica, venne restituita ai britannici il 4 febbraio 1949, il giorno dopo che i sovietici ebbero ricevuto dall'Italia il Giulio Cesare. Tutte queste unità prestarono servizio nella Flotta del Nord e vennero restituite al termine del conflitto, tranne un cacciatorpediniere perso per cause belliche.[60][64]

La Marina Sovietica aveva ancora in servizio le corazzate Oktjabr'skaja Revoljucija e Parižskaja Kommuna, due vecchie unità della Classe Gangut, risalenti alla prima guerra mondiale e rimodernate negli anni trenta; l'entrata in servizio della nave da battaglia italiana, di concezione più moderna rispetto alle corazzate che avevano avuto fino a quel momento in servizio, negli ambiziosi piani sovietici avrebbe dovuto servire a preparare gli equipaggi, nell'attesa che fossero stati allestiti gli incrociatori da battaglia Progetto 82 della Classe Stalingrad.[65]

La nave al momento della consegna era in condizioni molto trascurate, in quanto dal 1943 al 1948 aveva avuto una scarsissima manutenzione se si eccettuano alcuni piccoli lavori di riparazione alle parti elettromeccaniche, effettuati a Palermo immediatamente prima del trasferimento all'Unione Sovietica.[65] La nave presentava ruggine in vari punti, il fuoribordo era in pessime condizioni e lungo la linea di galleggiamento erano attaccate numerosissime conchiglie. In condizioni soddisfacenti la maggior parte delle armi, tranne l'armamento antiaereo minore, e la centrale elettrica principale, così come l'opera viva che era stato trattata con vernici anti-incrostanti, mentre erano in pessime condizioni valvole e tubazioni ed erano praticamente inutilizzabili i generatori diesel di emergenza.[65] I tubi dei sistemi antincendio e le tubazioni delle caldaie erano pieni di incrostazioni, e per quanto riguarda le cucine, solo quella della mensa ufficiali era pienamente funzionante.[65] I locali destinati all'equipaggio non erano inoltre adeguati alle caratteristiche climatiche della regione del Mar Nero, in quanto essendo stata la nave progettata per operare nel Mediterraneo i locali equipaggio erano scarsamente isolati dall'esterno, e questo, nel periodo invernale, quando era maggiore la differenza tra la temperatura interna dei locali riscaldati e quella esterna molto più fredda, causava il formarsi di condensa, in particolare nella zona di prua, con la conseguenza che pioveva all'interno dei locali.[65] Il comando della Flotta del Mar Nero cercò di trasformare la nave nel più breve tempo possibile in una vera e propria unità di combattimento, ma la situazione era complicata dal fatto che parte della documentazione, esclusivamente in italiano, non era disponibile.

Dal 12 maggio al 18 giugno del 1949 la nave entrò in bacino per lavori di manutenzione e la pulizia e riparazione all'opera viva.

Nell'estate del 1949 la corazzata prese parte alle manovre della Flotta del Mar Nero in qualità di nave ammiraglia, ma la sua partecipazione fu nominale, in quanto l'equipaggio aveva avuto poco tempo a disposizione per familiarizzare con la nave; tuttavia, la sua partecipazione aveva l'obiettivo di dimostrare la capacità dei marinai sovietici di operare con navi italiane. Successivamente la corazzata venne anche utilizzata come nave di addestramento per artiglieri.

Tra il 1950 e il 1955 entrò varie volte in bacino per lavori sia di ammodernamento che di manutenzione.

La nave entrò in bacino per lavori di manutenzione nel luglio del 1950, quindi nel 1951, una prima volta dal 29 aprile al 22 giugno ed una seconda volta nel mese di ottobre, poi nel 1952 nel mese di giugno, nel corso del 1953 per lavori di ammodernamento, e successivamente ancora per lavori di manutenzione nel 1954 nel mese di novembre e nel 1955, dal 13 febbraio al 29 marzo.

Nel corso dei lavori di ammodernamento effettuati nel 1953, la nave venne dotata di radar, di nuovi apparati di comunicazione radio e di una nuova direzione di tiro per i calibri principali. L'armamento antiaereo venne riconfigurato con la rimozione dei cannoni da 37/54mm e delle mitragliere da 20/65mm, sostituiti da 30 cannoni da 37/67mm, con ventiquattro cannoni in dodici impianti da 37/67mm K-66 binati, raffreddati ad acqua e con una cadenza di tiro di 320-360 colpi al minuto, e sei cannoni da 37/67mm 70-K singoli, raffreddati ad aria e la cui cadenza di tiro era di 150 colpi al minuto.[66] Vennero anche sostituiti i generatori diesel di emergenza.

Altre modifiche riguardarono il trinchetto, dove vennero installati radar ed elettroniche di bordo, e l'apparato di propulsione, con la sostituzione dei gruppi turboriduttori con turbine Kharkov di fabbricazione sovietica che consentivano alla nave di raggiungere una velocità massima di 27 nodi. Venne anche presa in considerazione la sostituzione delle torri principali con le torri da 305/52mm delle unità della Classe Gangut che erano andate in disarmo, visto che la nave era stata consegnata con soltanto una riserva di munizioni per i cannoni da 320mm e la conseguente difficoltà di reperire le munizioni per questi cannoni. Essendo stata scartata questa idea, venne avviata la produzione delle munizioni per i cannoni di fabbricazione italiana. Le opere di ammodernamento provocarono un piccolo supplemento di sovraccarico della nave di circa 130 tonnellate, con la diminuzione della stabilità in conseguenza della variazione di 3 centimetri dell'altezza metacentrica.

Nell'estate 1955, a partire già dal mese di maggio, la corazzata ha partecipato alle attività operative della flotta del Mar Nero, svolgendo una intensa attività addestrativa con numerose uscite in mare fino alla fine di ottobre.

L'affondamento

La sera del 28 ottobre 1955,[67] dopo essere tornata da un viaggio di partecipazione alle celebrazioni del centenario della difesa di Sebastopoli, la nave venne ormeggiata ad una boa nella baia di Sebastopoli a 300 metri dalla riva, di fronte ad un ospedale. Alle ore 1:30 della notte del 29 ottobre, un'esplosione, della potenza stimata di 1 200 kg di TNT sotto lo scafo squarciò tutti i ponti dalla corazzatura, dal ponte inferiore fino al ponte del castello di prua, aprendo uno squarcio sulla carena di oltre 340 metri quadrati su entrambi i lati della chiglia, per 22 metri di lunghezza. La nave s’inclinò in 3 minuti, a 110 metri dalla riva, dove la profondità delle acque era di 17 metri, con ulteriori 30 metri di fango viscoso sul fondo della baia di Sebastopoli. A bordo della Novorossijsk vi era un migliaio di marinai: parte dell’equipaggio e 200 cadetti. Si calcola che al momento dell'esplosione persero la vita dai 150 ai 175 uomini dell'equipaggio che si trovavano nella zona della deflagrazione.

Sul ponte del castello di prua il foro misurava 14 x 4 metri. L'esplosione fu talmente forte da essere registrata anche dai sismografi della Crimea.

Alle 2:00, il comandante delle operazioni della Flotta, Capitano di 1° rango Ovčarov, ordinò “di rimorchiare la nave in un punto poco profondo“, ma alle 2:32 la nave s’inclinò a tribordo, mentre i rimorchiatori trascinavano la corazzata. Dopo 10 minuti, la nave s’inclinò di 17 gradi, quindi il capo di stato maggiore della Flotta del Mar Nero contrammiraglio Nikolaj Ivanovič Nikol'skij, chiese al Comandante della Flotta del Mar Nero, Viceammiraglio Viktor Aleksandrovič Parchomenko, e al Viceammiraglio Nikolaj Michajlovič Kulakov, del Consiglio militare della Flotta del Mar Nero, di evacuare i marinai non necessari ai lavori di recupero, ma la risposta fu negativa.[68]

La nave affondò lentamente dalla prua, capovolgendosi sul lato sinistro, alle 4:15 di notte, 2 ore e 45 minuti dopo l'esplosione, quando aveva già imbarcato più di 7 000 tonnellate di acqua, con centinaia di marinai, che si trovavano sul ponte, caduti in acqua e coperti dallo scafo della corazzata.[69] Il capovolgimento venne accelerato dall'allagamento dei ponti, causato dall'equipaggio stesso, per evitare l'esplosione dei restanti depositi di munizioni. La nave è rimasta 18 ore in questa posizione con l'albero piantato nel fondale e alle 22:00 lo scafo era completamente scomparso sotto l'acqua, con centinaia di marinai intrappolati nei compartimenti della nave. Fu il più grande disastro nella storia navale russa, aggravato dall'imperizia dell'equipaggio e dall'impreparazione dei soccorritori e degli ufficiali della nave stessa, la quale avrebbe potuto essere rimorchiata ad insabbiarsi in bassi fondali, evitando così il capovolgimento, con la conseguenza che la maggior parte delle vittime rimasero intrappolate nei compartimenti della nave. Dato il tempo trascorso tra l'esplosione ed il capovolgimento della corazzata, l'equipaggio avrebbe potuto essere evacuato. Nell’esplosione e nei scomparti subito sommersi dall’acqua morirono da 50 a 100 marinai. Gli altri morirono quando la nave si rovesciò. In seguito al capovolgimento della nave, intervennero imbarcazioni minori e di salvataggio, recuperando dalle acque gelide molti superstiti. Solo nove marinai rimasti intrappolati a bordo furono salvati: i sommozzatori riuscirono a recuperare dopo 50 ore due uomini rimasti intrappolati in una sacca d'aria, mentre altri sette furono salvati mediante il taglio di un foro nella zona poppiera, cinque ore dopo il ribaltamento.[65]

L'affondamento causò la morte di 604 marinai,[69] tra cui anche alcuni marinai delle squadre di soccorso,[65] cinque dei quali dell'incrociatore Molotov, che persero la vita quando la corazzata Novorossijsk si capovolse.[70]

Il Cremlino sostenne in un primo momento che la tragedia fosse stata innescata da alcuni incendi accidentali a bordo, ma a causa del clima politico della guerra fredda il fato della Novorossijsk rimase oscuro fino alla fine degli anni ottanta, ed ancora oggi le cause dell'esplosione sono poco chiare, in quanto le informazioni su ciò che è accaduto alla corazzata non sono state completamente declassificate.

Per chiarire le cause dell'esplosione venne immediatamente istituita una commissione governativa che il 17 novembre 1955 presentò le sue conclusioni al Comitato Centrale del PCUS.[71]

La commissione governativa guidata dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri dell’URSS, il Ministro dell’Industria Cantieristica Colonnello Generale Vjačeslav Aleksandrovič Malyšev (russo: Вячеслав Александрович Малышев), concluse che la causa più probabile del disastro fu “l’esplosione esterna subacquea (senza contatto) di una carica equivalente a 1000-1200 kg di TNT“, probabilmente una RMH magnetica deposta dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale e rimasta nel fondale fangoso.[68] Lo stesso Malyšev, dal 1939 Commissario del Popolo per l'industria pesante, inviato ad ispezionare la nave durante i lavori di approntamento per il trasferimento all'Unione Sovietica, aveva espresso parere sfavorevole alla sua cessione, ritenendo la nave non solo di superato valore bellico, ma anche di limitato impiego a causa del generale degrado di apparati e strutture in conseguenza della limitata manutenzione cui l'unità era stata oggetto per tutto il periodo dell'internamento e della cobelligeranza. Il parere di Malyšev tuttavia non venne tenuto in considerazione da Stalin per ragioni di prestigio diplomatico.

Le maggiori responsabilità dell'enorme perdita di vite umane vennero direttamente addossate alle azioni incompetenti del comandante della flotta del Mar Nero, il viceammiraglio Parchomenko, che venne dimesso l’8 dicembre 1955, il quale, rifiutandosi di abbandonare la nave invitò tutti a ritornare alle loro postazioni, assicurando che la nave non correva alcun pericolo.

Oltre ad aver sottostimato il pericolo in cui era la nave, Parchomenko non conosceva le condizioni del fondale, avendo creduto che la differenza tra la profondità del mare (17 m) e la larghezza della nave (28 m) avrebbe impedito il capovolgimento, invece lo strato superficiale del fondo, composto di fango morbido per una profondità 15 metri, non offrì alcuna resistenza. Venne riportato che, durante questa situazione critica, il comandante mostrò boria e calma priva di fondamento e che espresse anche il desiderio di «andare a farsi un tè».[65]

Il comandante della corazzata, il Capitano Aleksandr Pavlovič Kuchta, che al momento del disastro era in vacanza, venne degradato e inviato nella riserva. Furono anche dimessi e degradati il Comandante della 24ª Divisione navale Area di Tutela delle Acque contrammiraglio Anatolij Aleksandrovič Galickij, il capo di stato maggiore della Flotta del Mar Nero contrammiraglio Nikol'skij e il membro del Consiglio militare viceammiraglio Kulakov.[68]

Il rapporto della Commissione sottolineava alcuni esempi di coraggio e di vero eroismo dei componenti dell'equipaggio, vanificati dal comportamento di Parchomenko.[71]

Secondo il parere dell'ingegnere navale e militare storico Oleg Teslenko,[65] la mina, urtata da un'àncora, detonando avrebbe causato la successiva esplosione del serbatoio di carburante utilizzato per il rifornimento delle lance imbarcate.[72] Nei due anni successivi i sommozzatori trovarono 19 mine magnetiche sul fondo della baia di Sebastopoli; undici di queste avevano una potenza corrispondente a quella dell'esplosione sotto la Novorossijsk, e tre di esse si trovavano ad una distanza di meno di 50 metri dal luogo dell'esplosione. Vi sono comunque molti dubbi su questa spiegazione. Il luogo dove si trovava la Novorossijsk era stato considerato ripulito, era già stato utilizzato più volte da altre navi e le ultime indagini erano state condotte nel periodo 1951-1953. Alcuni esperti dicono che l'innesco elettrico delle mine magnetiche non avrebbe più potuto funzionare dopo 11 anni, a causa del tempo massimo di vita delle batterie (che era di 9 anni). Alcuni esperti ritengono che le dimensioni del cratere sul fondo (profondo 1 - 2,1 m) sono troppo piccole per una mina di queste dimensioni. D'altra parte il danno alla nave fu notevole, e secondo alcuni ricercatori equivalente a 5 000 kg di TNT; inoltre, essendo la nave ormeggiata ad una boa, non aveva dato fondo all'ancora.[65][71]

Una spiegazione più teatrale è l'ipotetica vendetta da parte di ex membri della Xª Flottiglia MAS di Borghese per il trasferimento di una corazzata italiana all'Unione Sovietica, mediante una loro missione segreta; ci sarebbero rapporti secondo i quali non molto tempo dopo un piccolo gruppo di sommozzatori italiani avrebbe ricevuto delle decorazioni militari. Il sabotaggio sarebbe stato effettuato o piazzando sotto la chiglia una carica di esplosivo o con un siluro lanciato da un minisommergibile penetrato nella rada.[71] Il tipo di squarcio secondo gli esperti sembra escludere, anche se non del tutto, l'ipotesi siluro. Gli uomini ed i mezzi per il sabotaggio sarebbero stati condotti sul posto da alcune navi mercantili italiane che in quel periodo si erano recate nei porti della Crimea, ed inoltre gli uomini della Xª MAS avevano una perfetta conoscenza della zona per avervi operato durante il secondo conflitto mondiale. Lo storico russo Nikolaj Čerchašin[73] a sostegno di questa ipotesi, nota in un articolo scritto sulla rivista Soveršenno sekretno (cirillico: Совершенно секретно) che la corazzata nei lavori di ristrutturazione era stata allungata di dieci metri con l'aggiunta di una nuova sezione a prua, ed aveva il suo punto debole nella congiunzione del vecchio scafo con i nuovi elementi strutturali di prua, punto in cui è avvenuta l'esplosione; e che gli incursori che avrebbero attuato il sabotaggio avrebbero probabilmente avuto conoscenza dei punti di debolezza strutturale della nave, piazzando proprio in uno di quei punti una carica di tritolo. Comunque non ci sono prove solide a conferma di questa ipotesi, smentita anche dall'ammiraglio Gino Birindelli (che secondo questo storico russo sarebbe stato tra i componenti del gruppo che avrebbe effettuato il sabotaggio), e che ha commentato la storia della romantica vendetta italiana come "un'altra patacca venduta da un russo".[73]

L'ipotesi di un sabotaggio straniero tira in ballo anche gli inglesi, che avrebbero organizzato l'azione servendosi anche di uomini-rana italiani, nel timore che la corazzata potesse essere equipaggiata con armi nucleari, e per il fatto che alla fine di ottobre del 1955 una squadra navale britannica avrebbe svolto esercitazioni nell'Egeo e nel Mar di Marmara.[71]

Diverse volte comunque i russi nel corso degli anni hanno tirato in ballo il sabotaggio straniero con coinvolgimento italiano per l'esplosione della nave. Nel 1999 il quotidiano "Segodnia" era arrivato a scrivere addirittura che l'azione rientrava in un più ampio piano di invasione dell'Unione sovietica, bloccato dalla Nato all'ultimo momento.[74] Secondo l'agenzia di stampa russa RIA Novosti, la Commissione governativa incaricata di accertare i fatti non avrebbe escluso che l'esplosione della corazzata fosse il segnale per l'inizio delle operazioni militari da parte della NATO contro l'Unione Sovietica. Durante la seconda metà del mese di ottobre del 1955 nel Mediterraneo orientale c'era stata una massiccia concentrazione di unità della U.S. Navy e di altre marine di stati della Nato, che secondo la commissione potrebbe essere messa in relazione ad una preparazione di operazioni militari contro l'URSS e altri stati del Patto di Varsavia che allora si era appena costituito; inoltre l'esplosione della corazzata avrebbe potuto portare alla detonazione dei depositi munizioni delle navi ormeggiate nelle vicinanze della Novorossijsk, con il risultato che sarebbe stata gravemente danneggiata la principale base della Flotta del Mar Nero.[75]

Si deve però far notare che un'azione simile avrebbe potuto causare lo scoppio della terza guerra mondiale se fosse stata scoperta, e sarebbe stata pertanto un'operazione molto rischiosa.

L'ipotesi che l'affondamento fosse dovuto ad un sabotaggio italiano è stata rievocata con dovizia di particolari dalla rivista russa Itoghi nel 2005 in occasione del cinquantenario dell'affondamento e riportata da un articolo comparso il 25 ottobre 2005 sul quotidiano genovese Il Secolo XIX.[74] Secondo questa rivista russa, l'ipotesi più accreditata è che l'affondamento sia dovuto a bombe a orologeria piazzate da sabotatori italiani sulla chiglia, e sarebbero stati otto uomini-rana agli ordini dei servizi segreti italiani. Secondo questa rivista i servizi segreti italiani dell'epoca avrebbero agito per conto della Nato, al fine di impedire che la corazzata appartenuta alla Regia Marina potesse essere equipaggiata di missili a testata nucleare, ed i servizi avrebbero trovato complici entusiasti tra i reduci della Decima Mas che consideravano la cessione della corazzata un "atto di disonore".

La rivista, facendo notare come all'epoca soltanto due stati della NATO, l'Italia e la Gran Bretagna, avevano personale addestrato ad un'impresa del genere, sostiene che l'unico tra i protagonisti di quell'impresa ancora in vita, avrebbe raccontato i particolari dell'impresa ad un ex-ufficiale sovietico, conosciuto casualmente durante una vacanza in Florida.

Un'altra teoria ipotizza che a bordo fosse stato nascosto dell'esplosivo, prima che venisse ceduta ai russi. Lo stesso Nikolaj Čerchašin a sostegno di questa seconda ipotesi, fa notare che durante i lavori di ristrutturazione la nuova prua era stata in parte sovrapposta alla vecchia creando delle intercapedini e che la carica esplosiva principale possa essere stata occultata in un doppio fondo prima della consegna della nave ai sovietici, considerando anche che i russi avevano una conoscenza molto superficiale di alcuni elementi strutturali dell'unità, poiché i documenti tecnici sui materiali impiegati erano redatti soltanto in italiano e che quindi non tutti i doppi fondi della corazzata sarebbero stati ispezionati. Nessuna traccia di sabotaggio è mai stata però trovata, e sebbene le inchieste sovietiche non abbiano completamente escluso questa possibilità, a causa delle cattive misure di sicurezza della flotta nella notte in cui avvenne l'esplosione, le lamiere dello scafo si sono piegate verso l'interno della nave proprio come se l'esplosione fosse avvenuta sotto la chiglia all'esterno. Secondo il parere di Jurij Lepechov, ufficiale ingegnere della corazzata Novorossijsk, la causa dell'esplosione potrebbe essere stata la detonazione di una (o forse anche due) mine magnetiche tedesche; ma allo stesso tempo, visto che lo scafo è stato completamente penetrato dall'esplosione, ed il fatto che il buco nel fondo non coincide con i fori sul ponte, la mina potrebbe avere causato la detonazione dell'esplosivo che era stato nascosto nei doppi fondi della nave.

Secondo un'altra teoria cospirazionista, l'affondamento della corazzata Novorossijsk sarebbe stata un'azione dei servizi segreti russi per accusare la Turchia del sabotaggio, in modo da avere un pretesto per l'occupazione del Bosforo e dello stretto dei Dardanelli. A supporto di questa teoria non c'è alcuna prova.

C'è ancora un'altra teoria cospirazionista, che attribuisce l'affondamento del Novorossijsk ad agenti del KGB allo scopo di screditare i vertici della marina.[71]

A causa della perdita della Novorossijsk, il primo ministro deputato della Difesa e comandante in capo della Marina Nikolaj Gerasimovič Kuznecov venne rimosso dalla sua posizione nel novembre 1955, e nel febbraio 1956 venne degradato dal rango di ammiraglio della flotta dell'Unione Sovietica al grado di Viceammiraglio e rimosso permanentemente dal servizio attivo.