Storia del Partito Comunista Italiano (1921-1944): differenze tra le versioni

mNessun oggetto della modifica |

m ha spostato Storia del Partito Comunista d'Italia a Partito Comunista d'Italia tramite redirect: rimetto titolo originale in quanto non discusso questo nuovo titolo. Vedere discussione per approfondimenti. |

(Nessuna differenza)

| |

Versione delle 20:43, 25 feb 2009

Il Partito Comunista d'Italia - Sezione della Internazionale Comunista è stato un partito politico italiano attivo legalmente dal 1921 al 1926 e clandestinamente dal 1926 al 1943, quando riprese l'attività legale come Partito Comunista Italiano[1]. Avente sede a Milano nella palazzina di Porta Venezia, ebbe come organo di stampa dapprima L'Ordine Nuovo e, dal 1924, L'Unità.

Primo congresso

Il Partito Comunista d'Italia nacque a Livorno il 21 gennaio 1921 in seguito alla scissione dal Partito Socialista Italiano, che in tale data chiudeva il suo diciassettesimo congresso, a opera della Frazione Comunista che si era formata al suo interno nei due anni immediatamente precedenti e si era formalizzata a Milano il 15 ottobre 1920[2], sebbene le sue origini risalessero al 1912. La Frazione aveva già aderito formalmente alla Terza Internazionale nata nel 1919, partecipando al suo Secondo congresso di Pietrogrado del 1920, contribuendo alla stesura delle regole di ammissione, e inviandovi il primo dei propri Rappresentanti nella persona di Egidio Gennari.

La scissione dei comunisti dal Partito Socialista Italiano avvenne sui 21 punti di Mosca, che delimitavano in modo netto la differenza delle posizioni politiche dei rivoluzionari da quelle dei riformisti e che costituivano le condizioni per l'ingresso nell'Internazionale Comunista, che aveva come obiettivo principe l'estensione della rivoluzione proletaria su scala mondiale.

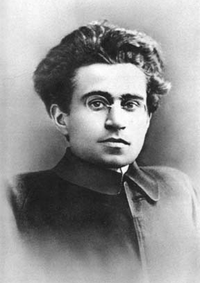

Il Congresso socialista rifiutò, con solo un quarto di voti contrari, di espellere i membri della corrente riformista del partito. La minoranza, che rappresentava 58.783 iscritti su 216.337, e che abbandonò il teatro Goldoni riunendosi al San Marco, era costituita dal gruppo "astensionista" che faceva capo ad Amadeo Bordiga, che guidò per primo il nuovo partito, dal gruppo dell'Ordine Nuovo di Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e Angelo Tasca, da parte della corrente massimalista di Andrea Marabini, Antonio Graziadei e Nicola Bombacci - che sei anni dopo lascerà il partito, e tredici anni dopo si avvicinerà al fascismo, senza prenderne la tessera - e dalla stragrande maggioranza della Federazione Giovanile Socialista (FGS), compreso il suo segretario Luigi Polano, che il 27 gennaio costituirà la Federazione Giovanile Comunista d'Italia (FGCI).

Denominazione e prima organizzazione

L'Internazionale Comunista era all'epoca concepita, secondo una tesi fortemente sostenuta da Lenin, come partito unico mondiale. Di qui la denominazione estesa di "Partito Comunista d'Italia, Sezione dell'Internazionale Comunista".

Tale denominazione ufficiale rimase fino al 1943, quando sarà sciolta l'Internazionale Comunista, ma almeno dal 1924-1925 compare nei documenti del nuovo partito la denominazione PCI, acronimo di Partito Comunista Italiano. Il problema del nome non era quindi secondario per le due principali componenti del partito: da una parte la concezione leniniana del partito unico mondiale, internazionalista e fortemente accentrato; dall'altra quella del partito con peculiarità e autonomia nazionali.

Fin dalla sua nascita il partito compì un grande sforzo per organizzarsi su basi che non fossero una semplice riproduzione di quelle dei partiti tradizionali. In particolare, il partito riprese alcuni temi che erano stati già caratteristici della battaglia all'interno del PSI: si riteneva fosse necessario dar vita ad un ambiente ferocemente avverso alla società borghese, e già anticipatore della società futura. Il proposito non appariva come utopistico, dato che già nel mondo della produzione certe strutture erano viste in funzione di un risultato futuro.

In due articoli del 1921 questo concetto fu sviluppato fino al punto di affermare che l'organo partito non era una semplice parte della classe proletaria, ma già una struttura al di là delle classi, già adatta a una società senza di esse. La rivoluzione non era infatti vista come un problema di forme organizzative ma di forza; essa non si sarebbe dovuta "fare", secondo un velleitarismo infantile, ma si doveva "dirigere", con un rovesciamento della prassi. Dal punto di vista organizzativo, dunque, il partito doveva abbandonare la democrazia elettiva e le gerarchie interne, e funzionare "organicamente", cioè come un organismo biologico, con le sue parti, cioè cellule e organi differenziati che però partecipassero insieme al tutto.

Essendo concepito come una sezione territoriale dell'Internazionale Comunista, il partito adottò lo stesso programma, la stessa struttura di partito, e la stessa tattica adottate al II Congresso di Mosca del Comintern nel 1920. Il programma ufficiale, redatto in 10 punti, iniziava con quello sulla natura intrinsecamente catastrofica del sistema capitalistico, e terminava con quello sull'estinzione dello Stato. Ricalcava in modo sintetico il modello che Lenin aveva tratteggiato per il partito russo.

- Nell'attuale regime capitalistico si sviluppa un sempre crescente contrasto fra le forze produttive ed i rapporti di produzione, dando origine all'antitesi di interessi ed alla lotta di classe tra il proletariato e la borghesia dominante.

- Gli attuali rapporti di produzione sono protetti dal potere dello Stato borghese, che, fondato sul sistema rappresentativo della democrazia, costituisce l'organo per la difesa degli interessi della classe capitalistica.

- Il proletariato non può infrangere né modificare il sistema dei rapporti capitalistici di produzione da cui deriva il suo sfruttamento, senza l'abbattimento violento del potere borghese.

- L'organo indispensabile della lotta rivoluzionaria del proletariato è il partito politico di classe. Il Partito Comunista, riunendo in sé la parte più avanzata e cosciente del proletariato, unifica gli sforzi delle masse lavoratrici, volgendosi dalle lotte per gli interessi di gruppi e per risultati contingenti alla lotta per la emancipazione rivoluzionaria del proletariato; esso ha il compito di diffondere nelle masse la coscienza rivoluzionaria, di organizzare i mezzi materiali di azione e di dirigere nello svolgimento della lotta il proletariato.

- La guerra mondiale, causata dalle intime insanabili contraddizioni del sistema capitalistico che produssero l'imperialismo moderno, ha aperto la crisi di disgregazione del capitalismo in cui la lotta di classe non può che risolversi in conflitto armato fra le masse lavoratrici ed il potere degli Stati borghesi.

- Dopo l'abbattimento del potere borghese, il proletariato non può organizzarsi in classe dominante che con la distruzione dell'apparato sociale borghese e con la instaurazione della propria dittatura, ossia basando le rappresentanze elettive dello Stato sulla sola classe produttiva ed escludendo da ogni diritto politico la classe borghese.

- La forma di rappresentanza politica dello Stato proletario è il sistema dei consigli dei lavoratori (operai e contadini), già in atto nella rivoluzione russa, inizio della rivoluzione proletaria mondiale e prima stabile realizzazione della dittatura proletaria.

- La necessaria difesa dello Stato proletario contro tutti i tentativi contro-rivoluzionari può essere assicurata solo col togliere alla borghesia ed ai partiti avversi alla dittatura proletaria ogni mezzo di agitazione e di propaganda politica, e con la organizzazione armata del proletariato per respingere gli attacchi interni ed esterni.

- Solo lo Stato proletario potrà sistematicamente attuare tutte quelle successive misure di intervento nei rapporti dell'economia sociale con le quali si effettuerà la sostituzione del sistema capitalistico con la gestione collettiva della produzione e della distribuzione.

- Per effetto di questa trasformazione economica e delle conseguenti trasformazioni di tutte le attività della vita sociale, eliminandosi la divisione della società in classi andrà anche eliminandosi la necessità dello Stato politico, il cui ingranaggio si ridurrà progressivamente a quello della razionale amministrazione delle attività umane.

Per qualche tempo tale identità non sembrò incrinarsi, ma il rapido avanzare della reazione in Europa provocò nel partito russo, e di conseguenza nell'Internazionale Comunista, una variazione in senso democratico della tattica generale, specie dal punto di vista della possibilità, fino a quel momento negata, di alleanze con i partiti socialdemocratici e anche radical-borghesi. Ciò provocò all'interno del partito una tensione fra la maggioranza di sinistra e le correnti di minoranza, che nel 1924 assommavano al 16% per la destra e all'11% per il centro, sostenute dall'Internazionale Comunista: emblematico fu il braccio di ferro del 1923 e 1924 fra il Pcd'I e la "centrale" a causa della scissione dell'ala riformista del PSI, avvenuta nel 1922, che spinse il Comintern a porre con forza il tema della riunificazione coi socialisti massimalisti di Serrati. A quel punto, le proposte di tesi presentate dalla sinistra cominciarono a non essere più accettate, e il conflitto divenne vieppiù insanabile.

Progressiva bolscevizzazione

Nel 1922, al suo secondo congresso, il nuovo partito censì 43.000 iscritti, anche in seguito alla confluenza della Federazione Giovanile Socialista Italiana che era uscita dal PSI quasi al completo nel 1921. Il partito adottò una struttura snella, composta da un Comitato Centrale di 16 membri, cinque dei quali all'Esecutivo.

La destra di Tasca non era rappresentata, mentre al centro rimaneva il solo Gramsci, dato che l'altro esponente dell'Ordine Nuovo, Terracini, al momento era schierato con la sinistra. La struttura di base era composta da federazioni provinciali, sezioni locali, gruppi sindacali e una organizzazione clandestina, l'Ufficio Primo, per la lotta contro le bande armate fasciste. La grande peculiarità del partito comunista in Italia fu quella di darsi un'organizzazione territoriale, e non costruendosi come una lega di soviet di fabbrica sull'esempio russo[3]. Secondo il rapporto del Comitato Centrale al II Congresso (1922), nelle votazioni alle Camere del Lavoro le mozioni presentate dai comunisti avevano raccolto quasi 600.000 voti.

Nel 1923, instauratosi il Governo Mussolini, alcuni esponenti del partito fra cui Bordiga, furono arrestati dalla polizia e processati per "complotto contro lo Stato", facilitando di fatto le aspirazioni del Comintern per assumere un ancor più stringente controllo sul partito italiano. Nel 1924-1925 viene lanciata dall'Internazionale Comunista la cosiddetta campagna di "bolscevizzazione" che obbligava ancora più fortemente ogni sezione nazionale a conformarsi alla disciplina e alle direttive di Mosca.

Nel maggio del 1924 si tenne una conferenza clandestina a Como per una verifica ai vertici del partito: su 45 segretari di federazione, 35 più il segretario della Federazione giovanile votarono per la sinistra di Bordiga, 4 per il centro di Gramsci e 5 per la destra di Tasca. Nel gennaio 1926 invece, al III Congresso del partito svoltosi in esilio a Lione, il centro prese quasi tutti i voti congressuali (90%), in mancanza della maggior parte dei delegati della sinistra impossibilitati a muoversi a causa dei controlli fascisti e dalla sospensione dei passaporti ordinata dal Ministero dell'Interno italiano.

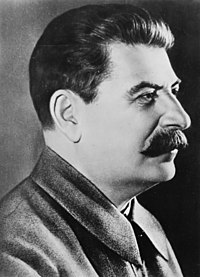

Durante il congresso, i bordighiani si ritrovarono in una scomoda posizione: se da un lato continuavano a definirsi come internazionalisti, e ciò non a torto essendo essi ancora schierati sulle tesi della Rivoluzione mondiale cassate invece da Stalin che le aveva sostituite con la parola d'ordine della Rivoluzione in un solo Paese, dall'altro erano proprio loro a richiedere ora nei fatti uno sviluppo nazionale autonomo del partito italiano, mentre la componente centrista poteva rivendicare una continuità di posizionamento all'interno della grande famiglia comunista mondiale unita nel Comintern, come nel disegno originario di Lenin. Le parole di Bordiga al Congresso suonarono solo come un addio: "Noi crediamo nostro dovere di dire, senza esitazioni e con completo senso di responsabilità, questa grave cosa, che nessuna solidarietà potrà unirci a quegli uomini che abbiamo giudicati indipendentemente dalle loro intenzioni e dai loro caratteri psicologici come rappresentanti dell'ormai inevitabile prospettiva dell'inquinamento opportunista del nostro partito".[4]

Dopo un infruttuoso ricorso presso l'Internazionale Comunista, la Sinistra fu vieppiù emarginata dal partito cominciando a fuoriuscirne, mentre l'organizzazione proseguì guidata dal nuovo gruppo dirigente allineato ai dettami politici dell'Unione Sovietica. Il Terzo congresso introdusse la carica di Segretario generale[5], mentre fino ad allora le persone al vertice erano semplicemente chiamate Redattore capo (art. 47 dello Statuto del 1921) o Segretario (art. 51).

Nel 1924 nacque il nuovo organo di stampa, L'Unità, che fu affidato alla direzione di Gramsci e sostituì il vecchio L'Ordine Nuovo che aveva già cessato le pubblicazioni. L'emarginata Sinistra continuò invece la sua opera in esilio con un proprio organo di stampa denominato Bilan-Bulletin théorique mensuel de la Fraction italienne de la Gauche Communiste.

Clandestinità

Nel 1926 Bordiga e Gramsci furono arrestati e inviati al confino a Ustica. Il partito comunista, come tutte le formazioni democratiche, venne soppresso dal regime fascista il 5 novembre 1926. Il partito venne ricostituito clandestinamente, in parte rimanendo in Italia dove fu l'unico partito antifascista ad essere presente seppure a livello embrionale, in parte emigrando all'estero verso la Francia e l'URSS. Con l'arresto di Gramsci la guida di fatto passò a Togliatti, che rafforzò ulteriormente i rapporti con l'Unione Sovietica. Questi rapporti si deteriorarono bruscamente nel 1929 a causa della presa di posizione di Tasca, che aveva sostituito Togliatti a Mosca, in favore del leader della destra sovietica Nikolai Bucharin, che si contrapponeva in quel periodo a Stalin. Dopo che tutta la linea del PCd'I, da Lione in poi, fu messa in discussione, Togliatti espulse Tasca e allineò di nuovo il partito sulle posizioni di Stalin, che erano ritornate a essere piuttosto settarie. Infatti il PCd'I fu costretto ad associare ai socialisti italiani e al giovane movimento di Giustizia e Libertà, la teoria del socialfascismo, che poneva le sue basi sull'equiparazione tra fascismo e socialdemocrazia, intesi entrambi come metodi utilizzati dalla borghesia per conservare il potere. Il 20 marzo 1930 l'ala stalinista espulse anche Bordiga, con l'accusa di trotskismo.

Con la crescita del pericolo nazista, e la dissoluzione del gruppo della sinistra interna del partito, impossibilitata ad operare in Italia ed emarginata dai filosovietici, l'Internazionale comunista cambiò strategia e tra il 1934 e il 1935 lanciò la proposta di riunire in un fronte popolare tutte le forze che si opponevano all'avanzata dei fascismi. I comunisti italiani, che avevano faticato ad accettare la svolta del 1929, ebbero una sofferenza ancora maggiore per uscire dal settarismo a cui quella svolta sembrava averlo destinato, in quanto nell'Italia fascista i militanti si erano trovati da soli a fronteggiare la dittatura. Ma seppur lentamente la guida di Togliatti e di Ruggero Grieco, ormai senza opposizione interna, resse la nuova struttura dal 1934 al 1938, dando i suoi frutti, e nell'agosto del 1934 fu sottoscritto il patto d'unità d'azione tra socialisti e comunisti italiani che, nonostante i distinguo, segnò la riapertura del dialogo tra i due partiti operai.

Questa linea politica andò di nuovo in crisi con il Patto Ribbentrop-Molotov del 1939, in quanto fu impossibile conciliare l'unità antifascista con l'approvazione del patto fra sovietici e nazisti, e i comunisti italiani furono costretti ad appiattirsi sulle posizioni dell'Internazionale che in quel periodo teorizzava per i comunisti l'equidistanza tra i diversi imperialismi. La situazione si aggravò ulteriormente, quando con l'invasione tedesca si ritrovarono in clandestinità anche a Parigi. Togliatti fu arrestato, ma non essendo stato riconosciuto, se la cavò con pochi mesi di carcere e dopo aver riorganizzato un embrione di centro estero del Partito, andò a Mosca dove l'Internazionale, avendo sciolto definitivamente l'Ufficio politico e il Comitato centrale, gli affidò la direzione solitaria dei comunisti italiani.

Guerra e rinascita

La situazione all'interno del Partito si tranquillizzò grazie alla dichiarazione di guerra di Benito Mussolini a Francia ed Inghilterra nel 1940, che permise che si ricreassero le condizioni per una nuova unità antifascista, suggellata nel 1941 a Tolosa da un accordo tra comunisti, socialisti e Giustizia e Libertà. Man mano che la clamorosa inettitudine dei fascisti nella conduzione bellica gettava sul regime sempre maggiore discredito fra la popolazione italiana, i comunisti cominciarono a riorganizzare la rete clandestina e a fare sentire la propria voce, anche grazie all'importante lavoro di Umberto Massola e alla diffusione di un bollettino, il Quaderno del lavoratore, per mezzo del quale venivano diffuse le posizioni ufficiali del partito, dettate direttamente da Togliatti attraverso Radio Mosca.

Nello stesso tempo ripresero forza numerosi piccoli gruppi che, spesso con linea politica autonoma[6], continuavano dall'interno del paese la loro lotta al fascismo, tentando in alcuni casi di far rinascere un partito comunista fedele alle tesi dell'originaria maggioranza di sinistra del PCd'I[7].

Quando il 25 luglio del 1943 Mussolini fu costretto a dimettersi, l'iniziativa del partito aumentò sensibilmente sia per i maggiori margini di manovra che per la conseguente uscita dal carcere ed il ritorno dall'esilio di numerosi dirigenti comunisti. Il 15 maggio 1943 il partito, in seguito allo scioglimento dell'Internazionale Comunista richiesto dall'URSS per rassicurare i suoi Alleati occidentali, l'organizzazione dei comunisti italiani guidata da Togliatti assunse la denominazione ufficiale di Partito Comunista Italiano (PCI), con cui tornò ad operare in Italia divenendo un partito parlamentare dopo la proclamazione della Repubblica. Eliminate le opposizioni interne, il PCI si propose all'esterno come un blocco unitario, in netta contrapposizione col correntismo democristiano.

Stampa

Giornali centrali

- Rassegna comunista

- Il comunista

- L'Ordine Nuovo

- Il sindacato rosso

- Lo Stato operaio

- La Compagna

- L'Avanguardia

- Prometeo (dal 1924)

- L'Unità (dal 1924)

Giornali locali

- L' Idea comunista (Alessandria)

- La Riscossa (Fossano)

- "Il Bolscevico" (Novara)

- La Voce comunista (Milano)

- L'Eco dei comunisti (Cremona)

- L'Adda (Morbegno)

- La Comune (Como)

- La Lotta comunista (Vicenza)

- Il lavoratore (Trieste)

- "Delo" (per gli sloveni di Trieste)

- "Bandiera rossa" (Savona)

- Il Momento (Bologna)

- La lotta di classe (Forlì)

- "Bandiera rossa" (Fano)

- L'Azione comunista (Firenze)

- Il Soviet (Napoli)

- Il Lavoratore comunista (Salerno)

- L'Organizzazione (Roccella Jonica)

- Il proletario (Marsala)

Note

- ^ L'archivio del Pcd'I

- ^ [1]

- ^ Cfr. Massimo Salvadori, Storia dell'età contemporanea.

- ^ Dichiarazione di Bordiga a nome della sinistra ai delegati presenti al III congresso del PCd’I (Lione, 21-26 gennaio 1926) in Prometeo, 1 Giugno 1928, La dichiarazione

- ^ Paolo Spriano, Storia del Partito comunista italiano, I. Da Bordiga a Gramsci, Einaudi, Torino 1967.

- ^ Si veda la storia dei partigiani di Bandiera Rossa.

- ^ Manifesto del Partito Comunista Internazionalista - Sezione di Piombino 1943

Bibliografia

- Giorgio Galli, Storia del Partito comunista italiano, Schwarz, Milano 1958.

- Palmiro Togliatti, La formazione del gruppo dirigente del Partito comunista italiano nel 1923-1924, Editori riuniti, Roma 1962.

- Amadeo Bordiga, Storia della sinistra comunista, Ediz. del Programma comunista, Milano 1964-72.

- Giuseppe Berti, I primi dieci anni di vita del Partito comunista italiano. Documenti inediti dell'Archivio Angelo Tasca, "Annali Feltrinelli", VIII 1966.

- Paolo Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano, vol. I Da Bordiga a Gramsci, Einaudi, 1967.

- Angelo Tasca, I primi dieci anni del PCI, Laterza, Bari 1971 (si tratta di una serie di articoli apparsi sul "Mondo" nel 1953)

- Aurelio Lepre, Silvano Levrero, La formazione del Partito comunista d'Italia, Editori Riuniti, Roma 1971.

- Luigi Cortesi, Le origini del PCI, Laterza, Bari 1972.

- Alfonso Leonetti (a cura di), Gli atti di nascita del PCI (1920-21), Savelli, Roma 1975.

- Franco Livorsi, Amadeo Bordiga, Editori Riuniti, Roma 1976.

- Renzo Martinelli, Il Partito comunista d'Italia, 1921-1926. Politica e organizzazione, Editori Riuniti, Roma 1977.

- Giorgio Amendola, Storia del Partito comunista italiano 1921-1943, Editori Riuniti, Roma 1978.

- La nascita del Partito Comunista d'Italia (Livorno 1921), ed. L'Internazionale, Milano 1981.

- La lotta del Partito Comunista d'Italia (Strategia e tattica della rivoluzione, 1921-1922), ed. L'Internazionale, Milano 1984.

- Il partito decapitato (La sostituzione del gruppo dirigente del P.C.d'It., 1923-24), L'Internazionale, Milano 1988.

- La liquidazione della sinistra del P.C.d'It. (1925), L'Internazionale, Milano 1991.

- Partito Comunista d'Italia, Secondo Congresso Nazionale - Relazione del CC, Reprint Feltrinelli, 1922.