Viaggi di Platone in Sicilia: differenze tra le versioni

Nessun oggetto della modifica |

m →La critica moderna: in in |

||

| Riga 68: | Riga 68: | ||

==== La critica moderna ==== |

==== La critica moderna ==== |

||

[[Hans-Georg Gadamer]], allievo di [[Martin Heidegger]],{{#tag:ref|Il filosofo Martin Heidegger ebbe dei rapporti con il regime del [[Terzo Reich]]. In tale occasione si è preso ad esempio il caso di Platone a Siracusa: l'adesione di Heidegger al nazismo viene detta «''Platon Irrtum''» (Errore di Platone), mentre il suo allontanamento dal regime viene detto «''Zurück von Syrakus''» (Ritorno da Siracusa). [[Hannah Arendt e Martin Heidegger|Hannah Arendt]], compagna del filosofo contemporaneo, asserì che Platone era affascinato dal tiranno di Siracusa così come Heidegger lo fu da [[Hitler]]. Poiché il filosofo, afferma la Arendt, non deve mai lasciare la sua dimora (spirituale) per mischiarsi negli affari umani (''Arendt'', 1969). Tuttavia tale comparazione è stata definita infelice da diverse fonti.<ref>Cfr. [[Tomás Maldonado]], ''Che cos'è un intellettuale?'', 1995, pp. 69-72; ''Hannah Arendt'' (a cura di [[Simona Forti]]), Bruno Mondadori 1999, p. 227; [[Hans-Georg Gadamer]], ''Zurück von Syrakus'', |

[[Hans-Georg Gadamer]], allievo di [[Martin Heidegger]],{{#tag:ref|Il filosofo Martin Heidegger ebbe dei rapporti con il regime del [[Terzo Reich]]. In tale occasione si è preso ad esempio il caso di Platone a Siracusa: l'adesione di Heidegger al nazismo viene detta «''Platon Irrtum''» (Errore di Platone), mentre il suo allontanamento dal regime viene detto «''Zurück von Syrakus''» (Ritorno da Siracusa). [[Hannah Arendt e Martin Heidegger|Hannah Arendt]], compagna del filosofo contemporaneo, asserì che Platone era affascinato dal tiranno di Siracusa così come Heidegger lo fu da [[Hitler]]. Poiché il filosofo, afferma la Arendt, non deve mai lasciare la sua dimora (spirituale) per mischiarsi negli affari umani (''Arendt'', 1969). Tuttavia tale comparazione è stata definita infelice da diverse fonti.<ref>Cfr. [[Tomás Maldonado]], ''Che cos'è un intellettuale?'', 1995, pp. 69-72; ''Hannah Arendt'' (a cura di [[Simona Forti]]), Bruno Mondadori 1999, p. 227; [[Hans-Georg Gadamer]], ''Zurück von Syrakus'', in: Jürg Altwegg (a cura di), ''Die Heidegger Kontroverse'', Francoforte, Athenäum 1988, 176-180.</ref>|group=N}} parla di «fatale attrazione» tra il filosofo e il tiranno; egli coniò il termine «Sindrome di Siracusa»<ref>[[Hans-Georg Gadamer]], ''Zurück von Syrakus'' in Jürg Altwegg (a cura di), ''Die Heidegger Kontroverse'', Athenàum, Frank- furt am Main 1988.</ref> in riferimento a coloro che sentivano il bisogno di dominare con la propria filosofia la vita di un governo.<ref>Cfr. [[Giuseppe Girgenti]] in ''[http://tuttoscorre.org/giuseppe-girgenti-platone-vexata-quaestio/ Platone vexata quaestio...]'', “Sophia”, vol. 7, 2004, p. 116 e in {{Cita|Sisti|pp. 1-20}}. Per la definizione di «Sindrome di Siracusa» vd. anche [[Diego Fusaro]], p. 12 in [[Karl Marx]], ''Salario, prezzo e profitto'' (tradotto e curato da Diego Fusaro), 2013; Giuseppe Bertagna, ''Pedagogia generale e filosofia dell'educazione'' (a cura di Giuseppe Vico), 2006.</ref> Anche [[Jacques Derrida]] nella sua opera ''La tentazione di Siracusa'' si concentra sul fallimento politico di Platone e auspica la totale separazione tra filosofia e politica.<ref>[[Jacques Derrida]], ''La tentazione di Siracusa'' (a cura di Elio Cappuccio, Roberto Fai), 2001.</ref> Nel saggio ''Il fascino di Siracusa'', Mark Lilla esamina la vicenda platonica e conclude che essa è un forte richiamo per chiunque.<ref>''The Lure of Syracuse'', Mark Lilla, The New York Review of Books, 2001 (''The Reckless Mind: Intellectuals in Politics''). Vd. anche commento in Anthony M. Clohesy, ''Politics of Empathy: Ethics, Solidarity, Recognition'', 2013, da p. 74.</ref> |

||

[[Leo Strauss]] e [[Alexandre Kojève]], nella loro controversia sullo [[Ierone (Senofonte)|''Ierone'' senofonteo]], hanno posto l'attenzione sul concetto di tirannide nel mondo antico e quindi sull'attuale difficoltà di comprendere le mosse del filosofo ateniese.<ref>[[Leo Strauss]], [[Alexandre Kojève]], ''Sulla tirannide'' (tradotto da D. De Pretto), 2010: Strauss sostiene che la filosofia non deve incrociarsi con la politica, mentre Kojève sostiene l'opposto: la filosofia è politica.</ref> |

[[Leo Strauss]] e [[Alexandre Kojève]], nella loro controversia sullo [[Ierone (Senofonte)|''Ierone'' senofonteo]], hanno posto l'attenzione sul concetto di tirannide nel mondo antico e quindi sull'attuale difficoltà di comprendere le mosse del filosofo ateniese.<ref>[[Leo Strauss]], [[Alexandre Kojève]], ''Sulla tirannide'' (tradotto da D. De Pretto), 2010: Strauss sostiene che la filosofia non deve incrociarsi con la politica, mentre Kojève sostiene l'opposto: la filosofia è politica.</ref> |

||

Versione delle 01:07, 19 ott 2018

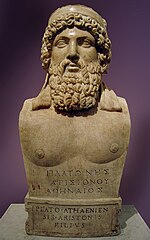

I viaggi di Platone in Sicilia si svolsero durante il IV secolo a.C. coprendo un arco di tempo che va dal 388 a.C. al 360 a.C., con una pausa tra il primo e il secondo viaggio di circa vent'anni.

Le fonti antiche sostengono che Platone giunse per la prima volta in Sicilia spinto dal desiderio di visitare i crateri etnei. Il tiranno di Siracusa, Dionisio I, venuto a conoscenza della sua presenza nell'isola, lo chiamò a corte, dove il filosofo conobbe il nobile siracusano Dione, collaboratore di Dionisio, che divenne suo discepolo; quando Platone attaccò con le sue parole la tirannide provocando l'ira del dinasta, fu proprio Dione che salvò il maestro facendolo imbarcare in tutta fretta per Atene, anche se tale viaggio si concluse con la messa in schiavitù del filosofo a Egina.

Nel 367 a.C., Platone tornò nuovamente in Sicilia, invitato da Dione per educare il nipote Dionisio II, nuovo successore al trono, con l'obiettivo di farlo diventare un re-filosofo; tuttavia la situazione politica precipitò; Dione fu esiliato e la riforma di Platone, atta all'instaurazione dello Stato ideale, fu avversata.

Si recò un'ultima volta a Siracusa nel 361 a.C. con lo scopo di compiere una mediazione pacifica tra Dionisio II e Dione, ma fallì nel suo intento. Allontanato dall'acropoli, poté fare ritorno ad Atene grazie all'intervento dei pitagorici di Taranto che intercedettero in suo favore presso il tiranno. Ritornato nella sua patria, assistette da lontano alla spedizione militare di Dione del 357 a.C. contro la tirannide siracusana.

Si sostiene che le reminiscenze dei suoi viaggi ebbero un impatto culturale notevole nella sua produzione letteraria: opere come il Simposio, le Leggi e i dialoghi su Atlantide, trarrebbero origine dall'esperienza del filosofo ateniese in Sicilia.

Contesto storico

La sconfitta di Atene

Platone crebbe negli anni della guerra del Peloponneso. Secondo Aristosseno avrebbe preso parte a tre spedizioni militari, dal 409 al 407 a.C.: a Tanagra, Corinto e Delio (dove avrebbe ricevuto anche un premio per il suo valore).[1]

Pochi anni prima della sua efebìa, nel 413 a.C., si verificò la grave sconfitta degli Ateniesi in Sicilia contro i Siracusani.[N 1] L'evento fu carico di conseguenze politiche per il Mediterraneo.[N 2]

Seguì la spedizione siciliana nel mar Egeo, capitanata dal generale siracusano Ermocrate (figura che Platone elogerà, in seguito, per le sue doti di statista[N 3]), al fianco di Sparta, nel prosieguo della medesima guerra.[4]

Atene venne definitivamente sconfitta dalle forze peloponnesiache nella battaglia di Egospotami (405 a.C.): la sconfitta della politica democratica e talassocratica di Atene favorì l'ascesa del governo dei Trenta tiranni, il cui leader fu Crizia, zio di Platone.[N 4]

Il discepolo di Socrate, deluso dalle «nefandezze dei tempi»[6], colpito fortemente dalla condanna a morte del suo maestro, decise di lasciare Atene all'età di ventotto anni e nel 399 a.C. incominciò i suoi viaggi.[7]

Nel frattempo era salito al trono di Siracusa Dionisio il Grande, proclamatosi strategós autokrátor nell'anno 405 a.C., in un momento di forte tensione politica nella Sicilia greca: l'isola infatti era stata messa a ferro e fuoco dai Cartaginesi, che in gran numero l'avevano devastata.[8][N 5]

Lo Stato ideale di Platone

Popolato da «Dèi e figli di dèi»,[N 6][11] nel dialogo La Repubblica, Platone definì i canoni di quello che egli chiamò «Stato ideale»: una città ideale, che per essere tale doveva avere al proprio apice una cerchia eletta di filosofi. Tre dovevano essere le classi che avrebbero composto lo Stato platonico: i cittadini come forza lavoro, i guardiani come difensori della città e i custodi come filosofi eletti. Ogni classe avrebbe dovuto rispettare il proprio ruolo così da far prevalere l'armonia dell'essere umano col tutto.[12]

Ne Le leggi però, il suo ultimo e più ampio dialogo, egli accantona il suo ideale massimo - conseguenza probabile degli anni passati a stretto contatto con la tirannide siciliana[13] - e definisce i canoni dello «Stato migliore», secondo nell'ordine di graduazione del suo ideale politico.[14]

«τὴν δ᾽ ἀναρχίαν ἐξαιρετέον ἐκ παντὸς τοῦ βίου ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων τε καὶ τῶν ὑπ᾽ ἀνθρώπους θηρίων»

«L’anarchia va assolutamente eliminata dalla vita di ogni uomo e anche degli animali che lo servono.»

Nello Stato ideale di Platone vi erano delle rigide regole da seguire. Platone era convinto che per conservare un ottimo Stato fosse essenziale controllare la procreazione umana. Nel livello più alto doveva vigere la comunanza della donna,[N 7] mentre i figli sarebbero appartenuti solo allo Stato.[17]

Platone nelle Leggi distingue tra stasis (discordia interna) e polemos (guerra esterna);[18] per il filosofo ateniese soltanto una guerra tra Greci e Barbari è realmente guerra, mentre va regolamentato e condannato il conflitto tra Greci.[19][N 8]

Il confronto con lo Stato dei Dionisî

Il tema di stasis e polemos si ritrova nelle Lettere attribuite a Platone, dove il filosofo ateniese esprime il timore che a causa dell'instabilità politica di Siracusa (che in quel momento affrontava una deleteria stasis),[20] la Sicilia potesse cadere in possesso dei barbari Oschi o Fenici, arrivando a perdere persino la conoscenza della lingua greca. Raccomandava quindi l'unità tra i Greci per impedire che ciò accadesse.[21]

Platone consigliava a Dionisio II di ricostruire le città greche legandole con delle leggi e costituzioni tali che lo avrebbero fatto amare dal popolo, il quale sarebbe stato pronto a una guerra contro l'invasore cartaginese.[22] Al contempo consigliava di disfare le colonie militari composte da mercenari d'origine barbarica e rendere del tutto greca la Sicilia.[23] Ciò fu motivo di scontro per un governo come quello dionisiano, definito spesso non solo filobarbarico ma addirittura antiellenico.[N 9]

L'attuazione

«[...] la tensione tra Atene e Siracusa, tra la sua città di origine, percepita come vecchia, decaduta e corrotta (soprattutto dopo la condanna a morte di Socrate), e la città nuova, la colonia greca d'Occidente, vergine (o quasi); [...] Platone vide la presenza a Siracusa del tiranno Dionigi non come frutto di decadenza e di corruzione come ad Atene, ma come possibilità di una profonda e radicale trasformazione, grazie all'operato di un vagheggiato re-filosofo illuminato [...]»

Dalle antiche fonti emerge l'accusa per Platone di aver dedicato le sue maggiori attenzioni a Siracusa e di aver trascurato la politica di Atene,[26] spendendo il proprio tempo all'estero anziché prodigarsi per la propria patria.[27][28]

Ma la matrice che spinse Platone a concentrare i propri sforzi sulla Sicilia era di solida origine: l'isola mediterranea doveva apparirgli come una sorta di «terra promessa»,[29] in cui poter applicare le proprie idee sullo stato ideale, grazie alla precaria situazione politica presente tra le poleis.[29]

I motivi che lo spinsero a scegliere proprio Siracusa, tentando di farla divenire la capitale di un nuovo ordine politico che si sarebbe dovuto espandere su larga scala, vanno ricercati nella situazione geopolitica di tale polis. Essa era infatti l'altra capitale politico-intellettuale della grecità: avamposto a cui guardare contro l'invasore barbaro, già perfetto punto focale di un nuovo impero - come la definì Alcibiade[31] -, essa si mostrava totalmente immersa in quel mondo italiota, divenuto terra dei Pitagorici, in cui l'influenza e il controllo dei Dionisi era palpabile. Controllare i Siracusani gli avrebbe quindi dato accesso a un impero socio-culturale che sembrava a portata di mano.[31]

Ma l'impatto con la città dei Dionisi non fu come egli sperava. Non gli piacque affatto, come testimonia la settima epistola, quel che trovò: una dolce vita fatta tutta di perdizioni, distrazioni, nel qual mezzo si consumavano luculliani «banchetti italioti e siracusani».[32] Individuò nella condotta di questa vita la causa della dissolutezza, una scelleratezza che, naturalmente, si sfogava in un'instabilità politica che caratterizzava il governo di Siracusa.[33] L'unico modo per sopperire a tale situazione era porre alla vetta del comando una classe di re-filosofi, cresciuti ed educati nella dottrina platonica.

«O i re diverranno filosofi per grazia divina, o i filosofi faranno i re»

Con questa concezione, Platone si confrontò con i tiranni di Siracusa e lui stesso ammetterà (se come si suppone la settima epistola è una testimonianza di suo pugno) di aver posto le basi per il crollo della tirannide dionisiana:

«Ταῦτα δὴ πρὸς τοῖς πρόσθε διανοούμενος, εἰς Συρακούσας διεπορεύθην, ἴσως μὲν κατὰ τύχην, ἔοικεν μὴν τότε μηχανωμένῳ τινὶ τῶν κρειττόνων ἀρχὴν βαλέσθαι τῶν νῦν γεγονότων πραγμάτων περὶ Δίωνα καὶ τῶν περὶ Συρακούσας: δέος δὲ μὴ καὶ πλειόνων ἔτι, ἐὰν μὴ νῦν ὑμεῖς ἐμοὶ πείθησθε τὸ δεύτερον συμβουλεύοντι. πῶς οὖν δὴ λέγω πάντωνἀρχὴν γεγονέναι τὴν τότε εἰς Σικελίαν ἐμὴν ἄφιξιν; ἐγὼ συγγενόμενος Δίωνι τότε νέῳ κινδυνεύω, τὰ δοκοῦντα ἐμοὶ βέλτιστα ἀνθρώποις εἶναι μηνύων διὰ λόγων καὶ πράττειν αὐτὰ συμβουλεύων, ἀγνοεῖν ὅτι τυραννίδος τινὰ τρόπον κατάλυσιν ἐσομένην μηχανώμενος ἐλάνθανον ἐμαυτόν.»

«Con questi pensieri, che si sommavano a quelli precedenti, venni a Siracusa e, forse per caso o forse per le trame di qualche divinità, proprio allora ebbero inizio le vicende che hanno travolto Dione e i Siracusani; e ho paura che succederà di peggio se non darete ascolto ai consigli che ora vi elargisco per la seconda volta. Perché dico che tutto ebbe inizio quando io arrivai in Sicilia? Perché nei miei incontri con Dione, che allora era giovane, gli esponevo la mia opinione relativa a quello che, secondo me, è per gli uomini il massimo bene e gli consigliavo di metterlo in pratica: così facendo temo che, senza accorgermene, abbia contribuito anch’io in un certo qual modo all’abbattimento della tirannide.»

Ciononostante nessun re-filosofo venne innalzato nel governo siracusano e il fine ultimo di Platone rimane ancora una vexata quaestio.

La critica moderna

Hans-Georg Gadamer, allievo di Martin Heidegger,[N 11] parla di «fatale attrazione» tra il filosofo e il tiranno; egli coniò il termine «Sindrome di Siracusa»[37] in riferimento a coloro che sentivano il bisogno di dominare con la propria filosofia la vita di un governo.[38] Anche Jacques Derrida nella sua opera La tentazione di Siracusa si concentra sul fallimento politico di Platone e auspica la totale separazione tra filosofia e politica.[39] Nel saggio Il fascino di Siracusa, Mark Lilla esamina la vicenda platonica e conclude che essa è un forte richiamo per chiunque.[40]

Leo Strauss e Alexandre Kojève, nella loro controversia sullo Ierone senofonteo, hanno posto l'attenzione sul concetto di tirannide nel mondo antico e quindi sull'attuale difficoltà di comprendere le mosse del filosofo ateniese.[41]

Particolarmente critico con Platone è stato Karl Popper, che nel suo saggio storico lo ha definito un pensatore totalitario,[N 12] rimproverandogli di innalzare i Greci al di sopra di tutti gli altri popoli.[43]

Contro la visione di Popper vi sono diverse linee difensive per il filosofo ateniese: Gadamer afferma che la «città celeste» di Platone è totalmente utopica, quindi il suo pensiero su essa va colto con ironia: Platone vuole essere provocatorio e non ha alcuna intenzione di applicare il suo modello ideale alla realtà:

«Da molti Platone non è stato letto correttamente. Tutta la sua costruzione politica, quella della Repubblica è anche nello stesso tempo una beffa.»

Per Girgenti, Popper ha da un lato torto, poiché non riesce a cogliere il Platone del IV secolo a.C. che dinanzi alla tragedia fratricida rappresentata dalla Guerra del Peloponneso, tenta di salvare quel che resta del suo mondo ellenico,[45] ma dall'altro lato ha ragione nell'accusare le interpretazioni di Platone ampiamente fornite nelle distorsioni politiche tedesche che tentarono di presentare il filosofo ateniese come guida per i loro propositi totalitari.[45] Giovanni Reale, premettendo che Popper era rimasto condizionato dalle suddette errate interpretazioni, sostiene che contro Platone sono state effettuate delle indebite estrapolazioni al di fuori del loro contesto, quando Platone in realtà considerava l'assolutismo tirannico il peggiore dei mali.[46]

Secondo Sisti Platone fu da un lato pensatore utopico, poiché voleva che si guardasse a una città posta in cielo[47], ma dall'altro provò un'esperienza politica concretissima ed ebbe delle ambizioni politiche quando compì i suoi viaggi alla corte dei tiranni.[48] Sisti sostiene inoltre che la cosiddetta «sindrome di Siracusa» va incoraggiata, poiché se essa è posta al servizio di capi di Stato illuminati e re–tiranni benevoli, assume connotazione positiva.[48]

Per Charles L. Griswold il modello della città ideale è un ammonimento agli uomini; Platone vuole mostrare che l'imperfezione può annidarsi ovunque; anche in un'ipotetica società ideale.[49]

Werner Jaeger e Eric Voegelin privarono invece Platone di uno scopo "politico" nel senso moderno del termine: il filosofo ateniese intendeva anzitutto realizzare un ordine divino nell'anima, così che per Jaeger è possibile parlare di un cittadino di due mondi, uno interiore e l'altro esteriore;[50] la città posta in cielo costituisce un modello ideale, trascendente, di cui quella terrestre rappresenterà sempre una replica imperfetta, secondo Voegelin.[51]

Thomas Alan Sinclair ha sostenuto che Platone «non immaginò mai nessun uomo mortale in quella parte sublime, tranne se stesso»[52] e continua asserendo che:

«Platone non trattò mai di impiantare a Siracusa lo Stato ideale della Repubblica, ossia, ben s'intende, una copia terrena di esso; mancavano tutte le condizioni necessarie per costituirlo, né gli furono concessi i trent'anni necessari per addestrare i custodi [...]»

Hans Krämer ha rilevato che «il progetto era mantenuto piuttosto elastico e flessibile ed era fondamentalmente aperto ad ampliamenti sia nel suo insieme sia nei particolari. Si può pertanto parlare di un'istanza non dogmatica ma euristica e rimasta in alcuni particolari addirittura a livello di abbozzo, e quindi di un sistema aperto».[53]

L'interpretazione più recente di Cosimo Quarta vede nei filosofi-reggitori dello stato platonico i precursori in atto di quello che l'umanità intera è chiamata ad essere in potenza.[N 13]

I viaggi

Secondo Ermodoro, Platone si recò una prima volta in Italia presso i pitagorici Filolao e Eurito, tuttavia sono stati sollevati dubbi sull'attendibilità di tale notizia:

«Io credo che tu sappia, Tuberone, che Platone dopo la morte di Socrate andò in Egitto per istruirsi, e poi in Italia e in Sicilia per apprendere le nuove dottrine di Pitagora; che molto si trattenne con Archita di Taranto e Timeo di Locri, e che trovò per avventura gli scritti di Filolao; e poiché in questi luoghi era a quel tempo famoso il nome di Pitagora, egli prese a frequentare i Pitagorici e a coltivare quegli studi.[55]»

Veritiera appare la notizia di un viaggio di Platone in Italia, nel 390 a.C., riportata anche da Diogene Laerzio, ma non per incontrare Filolao, bensì Archita di Taranto.[56] Secondo Cicerone e Valerio Massimo, Platone si recò a Taranto per apprendere dal futuro governatore della polis tarantina le dottrine di Pitagora.[57]

Dove si ha la maggiore documentazione è sui tre viaggi del filosofo in Sicilia. Una prima volta vi giunse tra il 388 a.C. e il 387 a.C.[58]

Ci sono pervenute tredici lettere attribuite a Platone, delle quali però vengono considerate autentiche solo la VII e, se pur con minore consenso, l'VIII[59] (la prima attestazione dell'esistenza di una raccolta di lettere si trova in Aristofane di Bisanzio).[N 14] Viene attribuito sempre a Platone, l'epigramma per Dione. Vi sono poi i numerosi documenti degli storici antichi che, se pur con diverse discordanze, danno testimonianza dell'approdo di Platone in Sicilia. La più antica biografia di Platone ci è data dal documento papiraceo di Filodemo di Gadara (II secolo a.C.), di cui restano solo frammenti, dove si attestano i viaggi siciliani di Platone.[60]

Il maggiore scettico riguardo all'intera tradizione sui tre i viaggi è stato Moses Israel Finley che in riferimento a ciò ha parlato di «saga platonica».[61]

Un'ipotesi che è stata avanzata è quella che vede l'insorgere degli Accademici in difesa del loro maestro, che avrebbe dato origine ad una corposa tradizione aneddotica sui tre viaggi, volta a riscattare l'immagine di Platone, facendo di lui un filosofo eroe, pronto a rischiare la vita al cospetto dei tiranni pur di realizzare il suo ideale massimo.[62]

Primo viaggio (388-387 a.C.)

L'Etna

Platone, se pur succintamente, dà testimonianza del suo primo viaggio in Sicilia nella Lettera VII.[63] Secondo Egesandro,[64] Platone si sarebbe recato nell'isola spinto dalla curiosità di vedere il vulcano Etna (tale interesse tuttavia non appare nell'epistola autobiografica del filosofo ateniese).

Due epistole, attribuite a Diodoro Siculo, ma ritenute dei falsi storici, parlano di una corrispondenza tra i Katanei e Platone, dove i primi avrebbero invitato il filosofo a venire a Katane per visitare il vulcano in eruzione:

«Il cratere etneo proruppe ne' suoi vomiti: vieni per contemplar ciò che agli altri stupore ed a noi materia di filosofar somministra: il simulacro della nostra Cerere ad ogni sguardo vietato sarà permesso agli occhi tuoi di guardare»

Ciò che maggiormente tradisce il falsario in queste epistole è la versione distorta dei fatti storici.[N 15] Tuttavia, nonostante non si possa dar credito alle attribuzioni diodoree,[67] appare plausibile che Platone abbia visitato il monte Etna. Lo storico greco Diogene Laerzio afferma che il filosofo ateniese si sia recato nel suo primo viaggio siciliano presso i crateri etnei:

«Τρὶς δὲ πέπλευκεν εἰς Σικελίαν· πρῶτον μὲν κατὰ θέαν τῆς νήσου καὶ τῶν κρατήρων, ὅτε καὶ Διονύσιος ὁ Ἑρμοκράτους τύραννος ὢν ἠνάγκασεν ὥστε συμμῖξαι αὐτῷ.»

«Per tre volte si è recato in Sicilia per nave. La prima volta per vedere l'isola e i crateri. E fu allora che Dionigi, figlio di Ermocrate, che era tiranno, lo costrinse a frequentarlo.»

Alla sua testimonianza si aggiunge quella di Ateneo, il quale dice che Platone volle andare sui crateri dell'Etna per vedere i «torrenti di fuoco» che dal monte scaturivano.[69] Vi sono inoltre le parole di Apuleio:

«Ceterum tres ad Siciliam adventus mali quidam carpunt, diversis opinionibus disserentes. Sed ille primo historiae gratia, ut naturam Aetnae et incendia concavi montis intellegeret [...]»

«Quanto ai tre viaggi in Sicilia, certo i maligni lo criticano sostenendo opinioni discordanti. Ma la prima volta egli partì per ragioni scientifiche, cioè per conoscere la natura dell’Etna e gli incendi di questa montagna incavata»

Nella Bibliotheca historica di Diodoro (XIV, 59, 3) si parla di una grave eruzione vulcanica avvenuta ai tempi di Dionisio I: le forze cartaginesi di Imilcone II, dopo aver distrutto Messana, marciavano contro Siracusa ma dovettero interrompere il loro cammino via terra a Naxos a causa di una grande eruzione dell'Etna, la cui lava irruppe persino nel mar Ionio. Aggirarono il vulcano via mare, scontrandosi così con la flotta dionisiana.[72]

Ciò accadde durante l'anno primo della novantaseiesima Olimpiade, nel 396 a.C., ovvero otto anni prima dell'arrivo di Platone.[73] Fu una delle più disastrose eruzioni dell'Etna nella sua millenaria storia.[74] Resta controversa l'interpretazione degli storici che asseriscono il verificarsi di un'altra eruzione vulcanica durante il soggiorno di Platone in Sicilia.[N 16] Il dialogo platonico Fedone, nel quale l'ateniese descrive il cratere dell'Etna in eruzione (111 E), potrebbe rendere plausibile il fatto che Platone non solo si sia recato sui crateri del monte Etna, ma che abbia assistito di persona anche ad una delle sue eruzioni laviche.[75][N 17]

«καὶ ἀενάων ποταμῶν ἀμήχανα μεγέθη ὑπὸ τὴν γῆν καὶ θερμῶν ὑδάτων καὶ ψυχρῶν, πολὺ δὲ πῦρ καὶ πυρὸς μεγάλους ποταμούς, [...] ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ οἱ πρὸ τοῦ ῥύακος πηλοῦ ῥέοντες ποταμοὶ καὶ αὐτὸς ὁ ῥύαξ.»

«e vi sono pure sottoterra fiumi perenni di immensa grandezza di acque calde e fredde e molto fuoco e grandi fiumi di fuoco e molti di fango liquido, ora un po' più chiaro, ora un po' più melmoso, [...] come in Sicilia i fiumi di fango scorrono prima della lava, e poi c'è la lava stessa.»

L'arrivo a Siracusa

L'invito per Platone alla corte di Siracusa giunse dopo che il tiranno Dionisio I seppe della sua presenza in Sicilia.[77] La Lettera VII non chiarisce come o perché vi giunse: l'Ateniese si mantiene sul vago. Gli storici antichi e moderni hanno fornito le loro versioni: secondo Diogene Laerzio il filosofo fu persino costretto dal Siracusano a recarsi presso la sua corte (DL III, 18). L'incontro tra i due, nelle antiche fonti, appare casuale; solamente l'alessandrino Olimpiodoro il Vecchio scrisse che Platone andò a Siracusa con la chiara intenzione di mutare la tirannide in aristocrazia.[78][N 18]

Vi erano inoltre i probabili interessi, se pur taciuti dagli antichi storici, di Dionisio I nel condurre Platone nella sua dimora: uno dei principali potrebbe essere l'intenzione del tiranno di riallacciare pacifici rapporti con Atene; soprattutto dal momento che Sparta si mostrava ora fredda ora contraria alle sue mosse politiche.[79] Oltre a ciò Dionisio I era noto per avere il desiderio di circondarsi di letterati, sia perché egli voleva affermare un suo ruolo filosofico[80] e sia perché soleva servirsi dei letterati per creare, secondo gli studiosi, un'organizzazione del consenso, sfruttando la loro eloquenza per propagandare la propria politica[81] - contaminazioni della tirannide dionisiana si ravvisano ad esempio nella leggenda di Siculo e nella leggenda della fondazione di Roma.[82]

Nonostante la fonte di Diogene Laerzio affermi il contrario, si può suppore che se Platone non venne con l'intenzione di influenzare e attuare un cambiamento nella politica siciliana, egli accettasse comunque di buon grado l'invito a corte, poiché interessato a conoscere di persona il principale artefice di una tirannide già molto nota militarmente, politicamente e culturalmente.[83]

La conoscenza di Dione

Quel che viene posto in evidenza dallo stesso Platone in questo primo viaggio è la sua conoscenza con il principe siracusano Dione, cognato e genero di Dionisio I - fratello di Aristomache e marito di Arete (figlia di Dionisio) - e il positivo, forte legame che riuscì ad instaurare con lui.[84] Dione da quel momento gli divenne amico e discepolo:[85] il suo prediletto.[86][87]

In una Siracusa che egli giudicò dedita alla perdizione,[88] Dione gli tese una mano, mostrandosi favorevole alle sue idee. Un incontro, quello con il figlio di Ipparino, che segnò profondamente la sua vita.[89] Il ventenne Dione è stato definito l'«Eros filosofico di Platone».[90] Le antiche fonti, e la critica moderna, parlano addirittura di un amore tra i due.[N 19] Molti sostengono inoltre che il Simposio di Platone sia una reminiscenza del tempo passato con Dione in Sicilia.[92] Il giovane infatti mutò poi il proprio stile di comportamento, seguendo il pensiero platonico e ciò lo rese sospetto agli occhi della tirannide.[87]

Il confronto con Dionisio I

Platone nel documento autobiografico parla pochissimo del tiranno Dionisio I. Quei pochi tratti che espone rivelano una figura essenzialmente ostile al suo pensiero.[N 20]

Il contesto storico che fa da cornice al loro incontro è quello del 388 a.C.: un anno particolarmente carico di eventi politici nella vita di Dionisio I; non solo perché Platone giunse alla sua corte, ma anche perché (secondo antiche fonti romane) fu l'anno in cui i Galli Senoni, che pochi mesi prima avevano incendiato Roma (390 a.C. varr. pari al 388/386 a.C.),[93] vennero a domandargli amicizia e alleanza, ottenendola.[94] È anche l'anno in cui arrivarono le pubbliche, feroci critiche di Lisia, che guardava alla tirannide di Dionisio I come a una «minaccia per la libertà dei popoli».[95] Nella Grecia continentale si arrivò a temere un'invasione da parte delle forze militari di cui il tiranno disponeva grandemente, e si paventava un segreto accordo tra Dionisio e la Persia, nella figura di Artaserse II, per dividersi le future terre conquistate.[96][97]

La diffidenza e i timori causati dalla persona di Dionisio I, si ritrovano nelle antiche fonti; particolarmente critico appare l'approccio con il filosofo ateniese nei racconti di Plutarco e Diogene Laerzio. Secondo lo storico di Cheronea, i due discussero pubblicamente di virtù, giustizia e coraggio: mentre Dionisio asseriva di essere felice, Platone rispondeva che non poteva esserlo, perché ingiusto, mentre la felicità apparteneva solo ai giusti. Inoltre Platone lo tacciò di codardia, affermando che i tiranni erano le persone meno coraggiose di tutte.[98] I presenti alla discussione mostravano apertamente la loro ammirazione a quelle parole ed allora a quel punto, irritato, il tiranno domandò a Platone cosa fosse venuto a fare in Sicilia, e questi gli rispose che era alla ricerca di un uomo virtuoso. Sprezzante, Dionisio gli disse che era evidente che non lo avesse ancora trovato.[99]

Laerzio nella sua versione sostiene che i due discussero di virtù e tirannide e che, annoiato dai suoi discorsi, il tiranno disse a Platone che le sue parole sapevano di «rimbambimento senile»[100], al che l'ateniese rispose:

«Σοῦ δέ γε τυραννιῶσιν.»

«E le tue sanno di tirannide»

Conclusione del primo viaggio

Le fonti di Plutarco e Diogene concordano nel sentenziare un epilogo burrascoso per il primo viaggio del filosofo ateniese. Secondo Plutarco, Dione e i suoi amici lo fecero imbarcare frettolosamente su una trireme per salvarlo dall'ira del tiranno dopo lo scontro verbale,[101] mentre secondo Diogene, a intercedere per placare tale furia fu Aristomache, congiuntamente a Dione.[102] Lo consegnarono al navarco lacedemone Pollide, presente in città per conto di Sparta nell'anno 388 a.C. - la sua venuta è vista come la volontà, da parte degli spartani, di impedire a Dionisio di riallacciare i rapporti con Atene, continuando l'intesa Sparta-Siracusa-Persia (la quale avrà comunque fine dopo la pace di Antalcida).[103]

Dionisio avrebbe chiesto a Pollide di uccidere Platone durante il viaggio che li riconduceva in Grecia, o se non avesse voluto farlo, che almeno lo rendesse schiavo. Dionisio aggiunse che, poiché Platone, stando alla sua filosofia, si definiva «uomo giusto» in ogni situazione, anche in schiavitù, sarebbe stato comunque felice.[101] Lo spartano condusse quindi Platone ad Egina che era in guerra contro Atene e le cui leggi prevedevano la condanna a morte per qualunque ateniese osasse mettere piede nell'isola.[101][102]

Secondo le fonti di Diogene, qui Platone venne portato di fronte a un tribunale che, vedendolo indifferente davanti a qualsiasi sorte gli fosse toccata, non lo giudicò degno di morte e decise quindi di venderlo alla stregua di un prigioniero di guerra.[102] A riscattarlo dalla schiavitù sarebbe stato l'amico filosofo Anniceride che Dione volle ripagare inviandogli la cifra spesa per la libertà di Platone. Il filosofo cirenaico con il denaro ricevuto da Dione comprò invece, per conto del filosofo ateniese, il giardino situato nell'Accademia.[104]

Sulla temporanea schiavitù di Platone si è molto discusso. La storica Marta Sordi crede nell'effettiva responsabilità del tiranno ai danni di Platone; ella afferma che si sarebbe trattato di una ripicca di Dionisio contro Atene, colpevole, tramite le orazioni del famoso Lisia, di averlo offeso pubblicamente.[105] Altri invece, pur ritenendo veritiera la disavventura di Platone a Egina, non credono alla presunta responsabilità di Dionisio nella vicenda.[106] La tradizione aneddotica sarebbe nata prendendo spunto da accadimenti storici: come la conflittualità tra Egina e Atene, realmente verificatasi durante la guerra di Corinto.[107] Gli Ateniesi avevano effettive difficoltà a spostarsi liberamente in quelle acque, per cui Platone poté ritrovarsi casualmente prigioniero del nemico durante il tragitto verso casa, ma senza la responsabilità di Dionisio e dell'ambasciatore lacedemone.[106]

Secondo viaggio (367-366 a.C.)

«Nei vent'anni successivi, dal 387 al 367, Platone insegnò nella sua Accademia e scrisse i cosiddetti dialoghi della maturità [...] E con ogni probabilità avrebbe continuato così per il resto della sua vita, se la storia non gli avesse offerto l'opportunità di applicare il suo ideale politico al mondo reale.[108]»

Di ritorno ad Atene, nel 387 a.C. fondò l'Accademia (così chiamata per essere sorta su di un bosco sacro all'eroe Academo) e la consacrò alle Muse e al dio Apollo. Platone divenne scolarca di molti discepoli, e la sua fama si accrebbe sempre più.

Nel 367 a.C., trascorsi vent'anni dal suo primo viaggio in Sicilia, Platone decise di recarvisi una seconda volta, spinto da un nuovo scenario politico che si era aperto nel governo di Siracusa: quell'anno infatti morì il tiranno Dionisio I, e suo figlio, Dionisio il Giovane, si apprestava a salire al trono.[110] Dione lo chiamò a sé, scrivendogli che era quello il momento giusto per cercare di attuare i loro propositi e che il giovane Dionisio si mostrava ben disposto all'erudizione platonica.[N 22]

«ὥστε εἴπερ ποτὲ καὶ νῦν ἐλπὶς πᾶσα ἀποτελεσθήσεται τοῦ τοὺς αὐτοὺς φιλοσόφους τε καὶ πόλεων ἄρχοντας μεγάλων»

«Se mai altra volta, certo ora potrà attuarsi la nostra speranza che filosofi e reggitori di grandi città siano le stesse persone»

Platone, ormai maturo nelle sue idee, partì con la ferma intenzione di attuare quel tanto sperato cambiamento politico che egli riteneva essenziale affinché si potesse mettere fine ai mali dell'umanità.[113] Lasciò quindi la direzione dell'Accademia a Eudosso di Cnido[114] nell'anno in cui vi fece ingresso il giovane Aristotele.[114]

Diogene differentemente da Plutarco, dalla settima epistola e da Nepote,[115] non menziona Dione tra i promotori del secondo viaggio. L'antico storico greco dice che Platone venne in Sicilia per chiedere a Dionisio II un po' di terra e di uomini disposti a vivere secondo il suo governo ideale. Dionisio avrebbe promesso di esaudire questa sua richiesta, ma alla fine non gli avrebbe dato quel che l'Ateniese desiderava.

«Δεύτερον πρὸς τὸν νεώτερον ἧκε Διονύσιον αἰτῶν γῆν καὶ ἀνθρώπους τοὺς κατὰ τὴν πολιτείαν αὐτοῦ ζησομένους· ὁ δὲ καίπερ ὑποσχόμενος οὐκ ἐποίησεν.»

«Una seconda volta [Platone] venne in Sicilia presso Dionigi il Giovane per chiedergli un po' di terra e alcuni uomini che vivessero secondo la sua costituzione. E Dionigi, benché avesse promesso, non mantenne fede.»

Il tiranno in un primo momento si mostrò abile ricettore delle dottrine di Platone, mutando rapidamente il volto al suo governo.[117] Secondo le fonti di Plutarco, tra i due sarebbe nato un rapporto così profondo che portò il giovane Dionisio a essere follemente geloso dell'Ateniese e a desiderare che questi ammirasse solo lui[118][N 23] - nella settima epistola, col senno di poi, lo stesso Platone non sembra in grado di definire che tipo di sentimenti lo abbiano legato al giovane Dionisio.[N 24]

La riforma di Platone

Allarmati dal repentino cambiamento che Dionisio II mostrava a contatto con Platone e temendo che la tirannide fosse in procinto di cadere, i detrattori di Dione richiamarono dal suo esilio Filisto - braccio destro di Dionisio I, da questi esiliato nel 386 a.C. per motivi poco chiari.[121] Giunto a Siracusa, Filisto osservando la situazione si fece tale opinione:

«Ἀθηναῖοι [...], νυνὶ δὲ δι' ἑνὸς σοφιστοῦ καταλύσουσι τὴν Διονυσίου τυραννίδα, συμπείσαντες αὐτὸν ἐκ τῶν μυρίων δορυφόρων ἀποδράντα, καὶ καταλιπόντα τὰς τετρακοσίας τριήρεις καὶ τοὺς μυρίους ἱππεῖς καὶ τοὺς πολλάκις τοσούτους ὁπλίτας, ἐν Ἀκαδημείᾳ τὸ σιωπώμενον ἀγαθὸν ζητεῖν καὶ διὰ γεωμετρίας εὐδαίμονα γενέσθαι»

«Gli Ateniesi [...], grazie a un solo sofista [Platone], volevano abbattere la tirannide di Dionisio, convincendolo a disfarsi delle sue diecimila guardie e ad abbandonare le quattrocento triremi, i diecimila cavalieri e una fanteria di molte volte maggiore, per andare a cercare nell'Accademia quel suo 'bene' misterioso e diventare felici in virtù della geometria.»

La riforma di Platone provocò un acceso dibattito tra le fazioni politiche che accerchiavano il tiranno. La smilitarizzazione e la radicale trasformazione era vista dai sostenitori della tirannide come un nuovo tentativo da parte di Atene di conquistare Siracusa: non essendovi riuscita con la spedizione del 415 a.C. adesso ci riprovava con l'eloquenza del suo migliore esponente.[124]

Tuttavia sono sorti parecchi dubbi sulla veridicità della notizia plutarchea, poiché la posizione di Platone non era del tutto pacifista: egli aborriva, sì, la guerra civile, ma riteneva necessario il difendersi contro nemici esterni come i barbari; era quindi improbabile che premesse affinché il tiranno si privasse totalmente delle sue forze militari.[125]

Al quarto mese di permanenza del filosofo ateniese in Sicilia, Dione venne esiliato[126] - ambiguità e gelosia furono i principali motivi.[N 25] Platone rimase ugualmente a corte:[128]

«È però rimasto a corte nell'illusione, dice, di catturare ugualmente l'animo del giovane tiranno, e, attraverso l'animo di un unico individuo, “fare tutto il bene possibile”»

Nella terza epistola del Corpus Platonicum si parla di una dura campagna denigratoria da parte di Filisto (Filistide nel testo) nei confronti di Platone davanti al popolo siracusano e ai mercenari, accusandolo di essere rimasto sull'acropoli al fianco di Dionisio per influenzarlo.[130]

Solamente il sopraggiungere di una guerra che impegnava direttamente Dionisio, offrì a Platone l'occasione di lasciare la Sicilia - si trattava di un conflitto con i Lucani, tra i confini della Magna Grecia o di una ripresa delle ostilità con Cartagine.[131] Il tiranno gli promise comunque che in tempo di pace avrebbe mandato a chiamare sia lui che Dione.[132]

Terzo viaggio (361-360 a.C.)

Premessa: l'esilio di Dione

Esiliato da Siracusa, ma potendo ancora disporre interamente del suo patrimonio, Dione venne accolto ad Atene nell'Accademia di Platone; qui divenne intimo amico di Speusippo, nipote di Platone,[133] e di Callippo - l'Accademico che in seguito Platone avrebbe rinnegato.[134] Godendo di ottima fama presso le città greche, Dione fu ben accolto, oltre che da Atene, anche da Corinto e da Sparta.[135]

L'appoggio che la Grecia dimostrò a Dione è stato definito ambiguo nei confronti di Dionisio II, tuttavia una chiave di lettura negativa non è la sola possibile. Bisogna infatti considerare che proprio la figura di Platone, in quegli anni legata sia al tiranno che al principe siracusano, fungeva da collante tra i due e mostrava agli occhi dei greci una situazione recuperabile e ancora pacifica.[135] I Lacedemoni conferirono la cittadinanza spartana a Dione nel 365 a.C.;[136] l'anno in cui Dionisio II aveva mandato i propri contingenti militari nelle acque di Tebe per soccorrere Sparta.[N 26] Tale gesto sconcerta gli studiosi che dibattono nel cercare di comprendere se la mossa di Sparta stesse a indicare la volontà di rottura con la tirannide dionisiana o semplicemente se in Grecia non si percepisse ancora la gravità della situazione tra Dione e Dionisio II.[135] Proprio Platone, durante il suo terzo e ultimo viaggio in Sicilia, assisterà impotente alla rottura definitiva dell'equilibrio.[138]

Gli inviti

Negli anni che intercorsero tra il secondo e il terzo viaggio di Platone, Dionisio II riuscì a mantenere in maniera costante i contatti con il filosofo.[139] Nel frattempo il conflitto bellico scoppiato nel 366 a.C. si risolse a favore di Siracusa, per cui il tiranno valutò che i tempi fossero nuovamente maturi per richiamare Platone presso la sua corte.[140]

Il primo invito venne rifiutato dall'Ateniese,[140] Dionisio allora si rivolse a Archita di Taranto, con la cui polis aveva stretto di recente ottimi rapporti,[N 27] e ai Pitagorici, chiedendo loro di persuadere il filosofo a tornare.[142] Platone infine cedette, ma in lui avrebbe prevalso più che altro il desiderio di aiutare Dione,[143] poiché Dionisio gli scrisse una lettera in tali termini:

«ἂν εἰς Σικελίαν πεισθεὶς ὑφ’ ἡμῶν ἔλθῃς τὰ νῦν, πρῶτον μέν σοι τὰ περὶ Δίωνα ὑπάρξει ταύτῃ γιγνόμενα ὅπῃπερ ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς—θελήσεις δὲ οἶδ’ ὅτι τὰ μέτρια, καὶ ἐγὼ συγχωρήσομαι—εἰ δὲ μή, οὐδέν σοι τῶν περὶ Δίωνα ἕξει πραγμάτων οὔτε περὶ τἆλλα οὔτε περὶ αὐτὸν κατὰ νοῦν γιγνόμενα.»

«Se mi darai ascolto e verrai in Sicilia, per prima cosa la situazione di Dione verrà regolata secondo i tuoi desideri - desideri che saranno senz'altro ragionevoli e ai quali io non farò opposizione; in caso contrario, nulla si farà di quanto tu desideri per i suoi affari e per lui.»

Platone lasciò la direzione dell'Accademia a Eraclide Pontico[145] e nel 361/360 a.C. tornò una terza volta nel mar di Sicilia, affrontando la «mortal Cariddi».[146] Il filosofo ateniese stavolta però portò con sé un nutrito gruppo di discepoli, tra cui si annoverano Speusippo e Senocrate.[N 28]

Il fallimento dello Stato ideale

In questo terzo viaggio, tra i due vi fu un solo discorso incentrato sulla filosofia e fu sconfortante per Platone comprendere che il tiranno non aveva intenzione di approfondire i suoi insegnamenti - poiché egli non era «acceso dall'ardore filosofico come da un fuoco» (Lettera VII, 341c-d) - ma desiderava solamente credersi superiore agli altri, appropriandosi di parole non sue. Ciò dedusse Platone accusando Dionisio II di aver pubblicato un testo sui princìpi primi e supremi della phýsis servendosi delle parole udite dal filosofo ateniese durante uno dei loro incontri. La colpa del Siracusano fu quella di aver tradito il principio base della filosofia platonica: un máthema non può essere intrappolato nella stesura di un discorso, che rimane comunque relativo.[148] Stando così le cose, Platone vedeva infrangersi inesorabilmente il sogno di veder sorgere a Siracusa uno Stato illuminato retto da un suo re-filosofo.

Sull'operato di Platone in Sicilia si sono interrogati in molti. Diverse sono le possibilità che potrebbero spiegare il fallimento del suo tentativo politico. L'inadeguatezza del modello platonico, inserito in un contesto temporale errato o la possibile debolezza, o incertezza, di Platone di fronte al potere tangibile, sono solo alcune delle ipotesi. Ad ogni modo, mentre a corte si consumavano gli ultimi atti del rapporto filosofico tra Platone e Dionisio II, tra le vie della città, come informa Plutarco, gli Accademici avevano altri progetti; essi infatti sondavano il terreno per un'imminente spedizione militare di Dione contro il tiranno.[149] Il piano dei discepoli di Platone prevedeva l'uso della forza e della violenza, per cui andava contro i principi morali del loro maestro e come è stato fatto osservare da alcuni studiosi è molto probabile che Platone fosse totalmente all'oscuro dei progetti del nipote Speusippo - principale sostenitore di un intervento bellico a favore degli anti-tirannici - altrimenti non avrebbe continuato a lavorare a una mediazione pacifica tra Dione e Dionisio II.[150]

I beni di Dione

Con uno stratagemma, esposto dettagliatamente nella settima epistola, Dionisio II riuscì a fare credere a Platone che a Dione sarebbero stati restituiti i suoi beni, ma in realtà il Siracusano non aveva alcuna intenzione di dare al temuto zio la possibilità di rendersi potente con un'ingente somma di denaro.[152] Alle proteste di Platone, tutto il patrimonio fu immediatamente venduto.[152] Il filosofo evitò di ribattere e i due non parlarono mai più di Dione, ciò provocò la prima insanabile frattura tra loro.[152]

«ἦλθον Ἀθηναῖος ἀνὴρ ἐγώ, ἑταῖρος Δίωνος, σύμμαχος αὐτῷ, πρὸς τὸν τύραννον, ὅπως ἀντὶ πολέμου φιλίαν ποιήσαιμι· διαμαχόμενος δὲ τοῖς διαβάλλουσιν ἡττήθην. Πείθοντος δὲ Διονυσίου τιμαῖς καὶ χρήμασιν γενέσθαι μετ’ αὐτοῦ ἐμὲ μάρτυρά τε καὶ φίλον πρὸς τὴν εὐπρέπειαν τῆς ἐκβολῆς τῆς Δίωνος αὐτῷ γίγνεσθαι, τούτων δὴ τὸ πᾶν διήμαρτεν.»

«Mi recai alla corte del tiranno, io, ateniese, amico di Dione e suo alleato, per cercare di riportare fra di loro l’amicizia dopo l’ostilità; ma fui sconfitto dalle maldicenze dei calunniatori. Allora Dionisio, offrendomi onori e ricchezze, cercò di convincermi a passare dalla sua parte, di diventargli amico, dando così testimonianza che l’esilio di Dione era meritato: ma non riuscì nel suo intento.»

Agli occhi della Sicilia, Platone e Dionisio II si professavano amici, ma in realtà i due erano ormai giunti a un punto di rottura: Platone desiderava andarsene e Dionisio II era sempre più isolato.[153] Gli studiosi ritengono che il Siracusano fosse a conoscenza dei movimenti cospiratori che avvenivano alle sue spalle nel nome di Dione e della filosofia platonica, decidendo di rompere la mediazione con Platone solo quando si rese conto che nemmeno il maestro era in grado di controllare i suoi discepoli.[154]

Platone e la rivolta dei mercenari

«τῶν δὴ μισθοφόρων τοὺς πρεσβυτέρους Διονύσιος ἐπεχείρησεν ὀλιγομισθοτέρους ποιεῖν παρὰ τὰ τοῦ πατρὸς ἔθη, θυμωθέντες δὲ οἱ στρατιῶται συνελέγησαν ἁθρόοι καὶ οὐκ ἔφασαν ἐπιτρέψειν. ὁ δ’ ἐπεχείρει βιάζεσθαι κλείσας τὰς τῆς ἀκροπόλεως πύλας, οἱ δ’ ἐφέροντο εὐθὺς πρὸς τὰ τείχη, παιῶνά τινα ἀναβοήσαντες βάρβαρον καὶ πολεμικόν· οὗ δὴ περιδεὴς Διονύσιος γενόμενος ἅπαντα συνεχώρησεν καὶ ἔτι πλείω τοῖς τότε συλλεχθεῖσι τῶν πελταστῶν.»

«Fu allora che Dionisio – agendo in modo contrario alle abitudini di suo padre – decise di diminuire la paga dei mercenari più anziani, e questi, adirati, si riunirono e dichiararono che non lo avrebbero consentito. Lui allora ricorse alla forza e fece chiudere le porte dell’acropoli, ma essi si avvicinarono alle mura intonando un canto barbaro di guerra. Molto spaventato, Dionisio cedette e finì per concedere ai mercenari tutto e anche più di quello che chiedevano.»

La settima epistola dà testimonianza di una sommossa di mercenari contro Dionisio II. Placata l'ira dei soldati, all'indomani si cercarono i fomentatori e fu accusato Eraclide. Capitò allora che Platone, mentre passeggiava nel giardino di Dionisio, assistette per caso a una conversazione tra il tiranno e Teodota, lo zio di Eraclide, venendo coinvolto nelle preghiere di quest'ultimo affinché il Siracusano risparmiasse la vita di suo nipote, concedendogli l'esilio nel Peloponneso. Dionisio avrebbe acconsentito.[157] La sera seguente Teodota andò a cercare Platone dicendogli che Dionisio non aveva rispettato il patto e che i suoi peltasti stavano dando la caccia a Eraclide che si aggirava lì intorno così insieme si recarono da Dionisio.[157]

Introdotti alla sua presenza, Platone prese la parola difendendo l'accordo stipulato in giardino. Teodota si gettò piangente ai piedi di Dionisio, allorché il filosofo parlò nuovamente provocando lo sdegno del tiranno:

«“θάρρει, Θεοδότα,” ἔφην· “οὐ γὰρ τολμήσει Διονύσιος παρὰ τὰ χθὲς ὡμολογημένα ἄλλα ποτὲ δρᾶν.” καὶ ὃς ἐμβλέψας μοι καὶ μάλα τυραννικῶς, “σοί,” ἔφη, “ἐγὼ οὔτε τι σμικρὸν οὔτε μέγα ὡμολόγησα.” “νὴ τοὺς θεούς,” ἦν δ’ ἐγώ, “σύ γε, ταῦτα ἃ σοῦ νῦν οὗτος δεῖται μὴ ποιεῖν·” καὶ εἰπὼν ταῦτα ἀποστρεφόμενος ᾠχόμην ἔξω. τὸ μετὰ ταῦτα ὁ μὲν ἐκυνήγει τὸν Ἡρακλείδην, Θεοδότης δὲ ἀγγέλους πέμπων Ἡρακλείδῃ φεύγειν διεκελεύετο.»

««Fatti animo, Teodota» dissi, «Dionisio non mancherà certo agli accordi presi ieri». Ma Dionisio mi lanciò uno sguardo da vero tiranno: «Con te» disse «non ho preso nessun accordo». «Per gli dèi» ribattei «certo che lo hai preso, e proprio riguardo a quello che costui ti sta chiedendo!» Dopo di che voltai le spalle e me ne andai. Dionisio continuò a dar la caccia a Eraclide ma Teodota lo fece avvertire perché fuggisse.»

Quella fu la rottura definitiva tra Dionisio II e Platone. Il Siracusano allontanò Platone dall'Acropoli, facendolo dimorare nella casa di Archedemo, dove Platone ebbe un altro incontro con Teodota - il quale in passato fu un confidente di Dione. Dionisio quindi venne a sapere dello scambio intercorso tra Platone e Teodota andando per questo su tutte le furie, fece riferire al filosofo che aveva fatto male a preferire la compagnia di Dione e dei suoi amici anziché la sua. Dopodiché non lo ricevette più a palazzo.

Conclusione del terzo viaggio

Platone viveva ormai tra i mercenari e questi spesso lo minacciavano di morte, poiché colpevole di volere indurre Dionisio II a congedarli.[158] Il filosofo escogitò quindi una via di fuga, scrivendo una lettera ad Archita e ai suoi amici di Taranto, informandoli delle pericolose condizioni in cui si trovava. Costoro inviarono in suo soccorso Lamisco, il quale pregò Dionisio di lasciare partire Platone; il Siracusano acconsentì e Platone fu libero di fare ritorno ad Atene. Il filosofo ateniese lasciò definitivamente la Sicilia nel 360 a.C.[159]

Durante il viaggio di ritorno verso casa, Platone si fermò a Olimpia dove incontrò Dione e lo informò di tutto quanto era avvenuto. Dione era ormai deciso a intraprendere un'azione militare contro il nipote e lo esortò a unirsi a lui; Platone rifiutò nettamente dicendogli che Dionisio II lo aveva in qualche modo rispettato, impedendo che gli venisse fatto del male quando fu calunniato. Inoltre, Platone disse di non avere più l'età per combattere.

«κοινός τε ὑμῖν εἰμι, ἄν ποτέ τι πρὸς ἀλλήλους δεηθέντες φιλίας ἀγαθόν τι ποιεῖν βουληθῆτε· κακὰ δὲ ἕως ἂν ἐπιθυμῆτε, ἄλλους παρακαλεῖτε.»

«Sono con voi se intendete fare qualcosa di buono stabilendo una reciproca amicizia; se volete far del male, chiamate altri in vostro aiuto.»

Guerra civile a Siracusa e morte di Platone

«Non dimentichiamo che la faccenda non finisce con Platone schiavo, finisce con Dionisio esule e definitivamente privato del trono.»

Dall'isola di Zacinto, Dione salpò alla volta della Sicilia alla guida di un esercito di modesta entità, composto da mercenari, per detronizzare il nipote Dionisio II; lo accompagnavano diversi Accademici.

Come appare evidente dalla settima epistola, il discepolo di Platone non aveva il consenso o il favore del suo maestro in questa iniziativa bellica. La sua azione fece precipitare la polis di Siracusa in una guerra civile.[162] Dione fece armare il popolo contro il tiranno; Dionisio II dal canto suo offrì un trattato di pace allo zio, che venne rifiutato. Continuarono gli scontri tra la fazione tirannica e quella accademica; la cattura di Filisto e le torture inflittegli, portarono Dionisio II a cercare rifugio a Locri (patria della madre), città di cui divenne tiranno.[162] Il conflitto nella sua fase cruenta continuò pur senza la presenza del tiranno; infine Dione nel 354 a.C. prese il comando, con l'intenzione di formare un governo che richiamasse quello di Creta e di Sparta, ma non ne ebbe il tempo, poiché il suo compagno Callippo lo uccise.[163]

La notizia giunse a Platone, che da Atene osservava lo svolgersi degli eventi; in tale occasione scrisse un epigramma per il suo discepolo:

«δάκρυα μὲν Ἑκάβῃ τε καὶ Ἰλιάδεσσι γυναιξὶ

Μοῖραι ἐπέκλωσαν δὴ τότε γεινομέναις,

σοὶ δέ, Δίων, ῥέξαντι καλῶν ἐπινίκιον ἔργων

δαίμονες εὐρείας ἐλπίδας ἐξέχεαν.

κεῖσαι δ' εὐρυχόρῳ ἐν πατρίδι τίμιος ἀστοῖς,

ὦἐμὸν ἐκμήνας θυμὸν ἔρωτι Δίων.»

«Lacrime per Ecuba e per le donne troiane

filarono già le Moire, quando esse nacquero;

a te, invece, Dione, che per le tue belle opere

celebravi la vittoria, versarono le dèe ampie speranze.

Nella tua grande patria, dai concittadini onorato, giaci, O Dione,

tu che con follia d'amore mi hai stravolto l'animo.»

La congiura dell'Ateniese si rivelò fallimentare, poiché egli stesso sarà ucciso dai Dionei. L'instabilità socio-politica permase per lungo tempo a Siracusa; è questo il periodo a cui risale la stesura della VII e VIII lettera indirizzate ai familiari di Dione. I Dionei riunitisi intorno alla figura di Ipparino (figlio di Dionisio I e fratellastro di Dionisio II), scrivono a Platone chiedendogli consiglio su come agire. Il filosofo rispose loro di eleggere tre Re - nominando a modello la costituzione data da Licurgo a Sparta - riconosciuti nelle figure di Ipparino, il figlio di Dione (Ipparino III o Areteo) e lo stesso Dionisio II, il quale in quel momento si trovava ancora in Italia.[165] Ciò mostra come mutò nel corso degli anni il pensiero di Platone; nell'ultima lettera egli desidera che si attui quello che ha stilato nelle Leggi.[166]

Platone morì nel 347 a.C., non vide quindi tornare la pace a Siracusa. Lo stesso anno della sua morte Dionisio II prese nuovamente il potere della polis siciliana ma nel 343 a.C. fu assediato dalle forze provenienti da Cartagine e da Corinto che definitivamente lo detronizzarono esiliandolo in quella che fu la madrepatria dei Siracusani. Il potere venne stabilizzato dal generale corinzio Timoleonte che concluse la tirannide dionisiana istituendo una repubblica.[167]

Conseguenze

Il ruolo degli Accademici

L'Accademia ebbe un grande ruolo nella spedizione militare di Dione contro Dionisio II: nella propaganda, nella partecipazione.[168] La salita al trono di Callippo, a sua volta ucciso dal pitagorico Leptine, rimane un punto controverso dell'azione accademica.[169] Il caso di Siracusa, che certamente fu il primo e più eclatante,[170] venne riproposto dai discepoli di Platone in più occasioni: Popper quando conta nove discepoli e filoaccademici che usurparono i troni di differenti città, definendo l'Accademia platonica «allevatrice di tiranni»,[171] si rifà alla notizia di Ateneo di Naucrati (la cui fonte a sua volta sembra essere Democare), il quale presenta l'Accademia di Platone come una «fucina di tiranni»;[172] tuttavia tale definizione rimane dibattuta.[173]

Ateneo descrive l'esempio più noto affermando che Cherone di Pellene, discepolo di Platone e Senocrate, agì in maniera deplorevole nel tentativo di attuare lo Stato ideale narrato nella Repubblica e nelle Leggi[174], ispirato dall'influenza di Platone.[175]

Timoleonte stesso è stato definito un filoaccademico o comunque ritenuto affine al pensiero platonico;[176] tale deduzione è resa possibile dal fatto che il Corinzio attuò le riforme auspicate nella settima epistola: cacciò dalla Sicilia i mercenari e intraprese la guerra contro Cartagine; in sostanza si prodigò in difesa della grecità contro i Barbari.[N 32] Nonostante ciò non è possibile stabilire se gli Accademici e i filoaccademici agissero con alle spalle un grande disegno politico, magari emanato da Platone stesso, o se si trattò solo di iniziative singole e di casi sporadici.[178]

Possibili implicazioni con il mito di Atlantide

In quella che è considerata la IX tetralogia di Platone sono inseriti due dialoghi, il Timeo e il Crizia - ai quali sarebbe dovuto seguire l'Ermocrate - dove l'Ateniese parla di un'immensa isola scomparsa, Atlantide; inghiottita dalle acque in un solo giorno e in una sola notte. Ciò accadde, scrive Platone, 9000 anni prima del suo tempo.

Atlantide è generalmente considerata un mito ideato da Platone.[179] Tuttavia non mancano coloro che ritengono reale il suo inabissamento e sulla base dei dialoghi platonici ricercano la collocazione di questa civiltà perduta da qualche parte sulla Terra.[N 33] In questo caso si vogliono analizzare i numerosi punti di contatto tra l'Atlantide di Platone, intesa come mito, e la Siracusa dei due Dionisî.[181]

Il fatto che Platone specifichi che gli atlantidei fossero governati da una società perfetta, totalmente dedita alle leggi che facevano di loro un popolo eletto, riporta al parallelo con lo Stato ideale che Platone voleva si formasse a Siracusa. Lasciandosi andare alle tentazioni dei mortali, gli atlantidei provocarono l'ira di Zeus che radunò gli dèi a consiglio per punire Atlantide, divenuta avida di conquiste e potere. Nella punizione riservata ad Atlantide si celerebbe un messaggio politico per la società greca, vista da Platone come corrotta e decaduta,[182] o in maniera ancor più specifica, un ammonimento per Dionisio II: «se egli non deciderà per il governo dei filosofi in senso platonico, il suo Stato sarà minacciato dal destino di Atlantide».[183]

A sostegno di tale identificazione si aggiungono delle similitudini fisiche e morali con l'Atlantide descritta da Platone: la Siracusa del IV secolo a.C. era una potenza navale, aveva mire espansionistiche su più fronti del Mediterraneo ma, come Atlantide, estendeva il suo controllo fino al Tirreno.[N 34][185]

«After this examination, it seems to me all but inevitable that Plato, when developing this portrayal of Atlantis, had the Dionysians’ Syracuse in mind.»

«Dopo questo esame, mi sembra, quasi inevitabile, che Platone, quando sviluppò questo ritratto di Atlantide, aveva in mente la 'Siracusa di Dionisio'»

La sua conformazione geografica coincide in maniera notevole con quella atlantidea: la fertile piana che la circondava;[N 35] a sua volta cinta da monti che si prolungavano fino al mare, le fonti d'acqua dolce sull'isola centrale, e quest'isola rappresentava, come quella atlantidea, il punto focale del potere: l'acropoli e la reggia; da essa si diramavano le altre quattro parti fortificate della polis.[188] E poi ancora il vasto porto[189] e l'imponente numero delle strutture difensive.[189][190]

Le caratteristiche geologiche della zona, contrassegnata dalla sismicità[N 36] e dal vulcanismo,[N 37] di cui si presume Platone fosse a conoscenza, avrebbero potuto fornire al filosofo ateniese le cause scatenanti della catastrofica fine del regno atlantideo.[N 38] Il rilevamento di queste analogie lascia quindi supporre che i viaggi di Platone in Sicilia potrebbero aver fornito l'ispirazione al suo mito di Atlantide.[190]

Note

- Note esplicative

- ^ Così Tucidide, La guerra del Peloponneso, VIII, 1: (GRC)

«ἐς δὲ τὰς Ἀθήνας ἐπειδὴ ἠγγέλθη, ἐπὶ πολὺ μὲν ἠπίστουν καὶ τοῖς πάνυ τῶν στρατιωτῶν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἔργου διαπεφευγόσι καὶ σαφῶς ἀγγέλλουσι, μὴ οὕτω γε ἄγαν πανσυδὶ διεφθάρθαι»

(IT)«Allorché Atene fu colta dalla notizia [della sconfitta], la città stette per lungo tempo incredula, perfino contro i lucidi rapporti di alcuni reduci, uomini di garantito stampo militare che rimpatriavano fuggiaschi dal teatro stesso delle operazioni: l'annientamento dell'armata non poteva davvero esser stato così totale.»

- ^ La sconfitta di Atene diede soprattutto risalto al nuovo ruolo e potere di Siracusa: «[...] se Atene aveva condotto una politica aggressiva nei confronti dell'occidente, Siracusa sola era stata in grado di arrestarne l'avanzata. Siracusa erede e superatrice della stessa Atene [...]» (Cit. Alessandra Coppola Archaiologhía e propaganda: i Greci, Roma e l'Italia, 1995, p. 99).[2]

- ^ Nella IX tetralogia: nel Timeo (dove lo ritiene adatto al ruolo da svolgere: Timeo 20 B) e nel Crizia, Platone fa di Ermocrate uno dei protagonisti dei suoi dialoghi su Atlantide. Il riconoscimento con lo statista siracusano è pressoché unanime tra gli studiosi.[3]

- ^ La tradizione familiare di Platone è ricca di nobili origini: per parte di padre discendeva da Codro, l'ultimo dei grandi re tribali di Atene, mentre per parte di madre discendeva da quel Solone legislatore di Atene. Inoltre i suoi due zii, Crizia e Carmide, furono i due uomini più in vista nel governo dei Trenta Tiranni. Con una simile tradizione alle spalle era quindi logico, secondo Karl Popper, aspettarsi da Platone un vivo interesse per le faccende politiche (come lui stesso ammette nella settima lettera) e così effettivamente fu.[5]

- ^ Un governo, quello di Dionisio I, che destava grande interesse e al contempo suscitava non poche critiche: la massiccia militarizzazione e il possesso di nuove terre furono oggetto di numerosi dibattiti; sotto la sua autorità nacquero i concetti, ancora nella loro forma embrionale, di Stato territoriale e di Ellenismo.[9]

- ^ Platone dice che un tempo gli esseri umani erano protetti dal Dio o erano divini essi stessi, adesso dovevano ritornare a quell'origine (come divini per natura erano i re di Atlantide e gli autoctoni antichi abitatori di Atene).[10]

- ^ Il rapporto di Platone con la donna è stato definito da un lato rivoluzionario, poiché egli voleva dare alle donne la stessa educazione dei maschi e le stesse mansioni all'interno della Repubblica, ma dall'altro non si discosta dal pensiero del mondo antico che vede la donna come un essere incompleto: se l'uomo non seguiva le giuste regole, sarebbe rinato donna (Platone, Timeo, 90 e).[16]

- ^ Nelle Leggi Platone afferma che «la razza ellenica è unificata dalla familiarità e dalla affinità, mentre rispetto ai barbari è estranea e ostile.» (Leggi, 470b.) Cfr. con Umberto Curi il quale sostiene che Platone quando parla di «razza ellenica» non allude a un discorso meramente etnico, piuttosto parla di fratellanza culturale: «non si è fratelli in quanto si appartiene tutti alla stessa razza ma, al contrario, questa è definita come l'insieme di coloro che sono, o si sentono, fratelli.» (Umberto Curi, Pensare la guerra: l'Europa e il destino della politica, 1999, p. 46)

- ^ Non solamente questa predilezione per i Barbari da parte di Dionisio I - passata in eredità al figlio Dionisio II - era visibile nell'esercito siracusano, composto principalmente da truppe mercenarie provenienti da più parti del Mediterraneo (Iberia, Gallia, Italia, Africa) ma si presume che anche in diverse leggende autoctone di popoli barbarici (come gli Iperborei, Diomede, Siculo) sia riscontrabile il nome e l'identificazione dei Dionisî; segno tangibile della loro influenza.[24]

- ^ Il Capparelli ad esempio crede plausibile che: «Anche l'attività politica che Platone tentò con tanta ostinazione in Sicilia col risultato che sappiamo, forse che non gli venne dal vedere quello che i pitagorici con immenso, se pure non duraturo successo, avevano compiuto in Magna Grecia?»[30]

- ^ Il filosofo Martin Heidegger ebbe dei rapporti con il regime del Terzo Reich. In tale occasione si è preso ad esempio il caso di Platone a Siracusa: l'adesione di Heidegger al nazismo viene detta «Platon Irrtum» (Errore di Platone), mentre il suo allontanamento dal regime viene detto «Zurück von Syrakus» (Ritorno da Siracusa). Hannah Arendt, compagna del filosofo contemporaneo, asserì che Platone era affascinato dal tiranno di Siracusa così come Heidegger lo fu da Hitler. Poiché il filosofo, afferma la Arendt, non deve mai lasciare la sua dimora (spirituale) per mischiarsi negli affari umani (Arendt, 1969). Tuttavia tale comparazione è stata definita infelice da diverse fonti.[36]

- ^ «Difendendo Platone dalla mia accusa di essere un razzista, il professor Levinson [R. B. Levinson, In Defense of Plato, Harvard University Press, Cambridge 1953] cerca di confrontarlo favorevolmente con alcuni ben “noti” razzisti totalitari moderni i cui nomi ho cercato di tener fuori dal mio libro. (E continuerò a tenerli fuori). Egli dice di costoro... che il loro programma di riproduzione “era essenzialmente diretto a preservare la purezza della razza dominatrice, un fine che, come ci siamo sforzati di dimostrare, Platone non condivideva”. Non lo condivideva proprio? ... “Dev'essere puro il genere dei guardiani”, dice Platone ... O i custodi non sono forse i dominatori dell'ottima città di Platone?»[42]

- ^ «Nella proposta platonica dei filosofi-reggitori sembra potersi ravvisare non solo l'istanza dell'abolizione del nomos, della legge scritta, che accennata nella Repubblica si farà esplicita nel Politico, ma anche l'abolizione dello stato, inteso come struttura di potere, come organizzazione esterna e oppressiva che si sovrappone e impone quando i rapporti comunitari s'affievoliscono o vengono meno. Al contrario, una società che abbia come suo fondamento e norma la virtù, l'impegno morale, non ha bisogno di leggi né di stato»[54]

- ^ Diogene Laerzio (III, 61-62) scrive che Aristofane di Bisanzio alla fine del III secolo a.C. inseriva le Lettere nella sua edizione delle opere platoniche. Esse facevano parte anche della nona tetralogia nell'edizione di Trasillo di Mende (I secolo). Diogene indica inoltre i nomi dei destinatari delle tredici lettere (che corrispondono a quelli che abbiamo oggi) ma non è possibile determinare se il contenuto delle due collezioni fosse identico. Muccioli, p. 53, ipotizza che per un dato periodo (gli anni subito seguenti alla caduta della tirannide) le lettere fossero tenute segrete dall'Accademia.

- ^ Il falsario, ignorando il resto delle antiche fonti, pone maggiore accento su Cerere e non sui crateri. Nei suoi testi sono inoltre presenti fatti storici mai accaduti, come la Katane neutrale che rifiuta il supporto logistico agli Ateniesi durante la loro venuta in Sicilia; Dione che cerca rifugio a Katane e diviene arconte della polis. Le lettere appaiono quindi come un tentativo di esaltazione per la città etnea, pensata in epoca moderna, servendosi principalmente del testo di Tommaso Fazello.[66]

- ^ Se mai è avvenuta, essa non ha lasciato tracce geologiche né accurati resoconti storici come invece accadde per quella del 396 a.C. Altre fonti inoltre, le quali risultano isolate, asseriscono che vi fu un'altra eruzione - la sesta, dicono - sotto Dionisio il Giovane e che questi avrebbe invitato Platone a verificare lo stato in cui versava la montagna (cit. in Itinéraire déscriptif historique et artistique de la Sicile. [With plates.] Fr. & Ital, 1857, p. 67; Ilaria Di Pietra, Catania: viaggi e viaggiatori nella città del vulcano, itinerari tra il XVI e il XIX secolo, 2007, p. 95).

- ^ Paul Natorp, Dottrina platonica, 1999, p. 169:

«Tutto ciò ci consente di supporre che nello scritto vada riconosciuto il riflesso immediato del viaggio di Platone in Italia e in Sicilia.»

- ^ Pur senza citare Olimpiodoro, così anche Ettore Pais in Storia dell'Italia antica, p. 186. (cit. presente in Muccioli, p. 150)

«Platone si lusingò di diventare il riformatore dello Stato più potente della Grecia e consigliò a Dionisio la trasformazione della tirannia in signoria legittima [...]»

- ^ Diogene Laerzio nel libro III lo cita diverse volte insieme ad altri due amori di Platone: Astero (o Astro) e Fedro. Per Kurt Hildebrandt, Dione fu la figura più importante, insieme a Socrate, nella vita di Platone. Egli scrisse che la vicinanza con il giovane siracusano fu per Platone «la forza a cui attingere per operare sulla terra e la sicurezza della sua potenza» (Platon, der Kampf des Geistes um die Macht, trad. in Stefan George e l'antichità, Giancarlo Lacchin, 2006, p. 220).[91]

- ^ Nella Lettera VII è presente un discorso nel quale Platone dice ciò che pensa del governo di Dionisio I:

«Dopo aver conquistato molte e grandi città della Sicilia messe a sacco dai barbari, non fu in grado, dopo averle colonizzate, di insediare in ciascuna di esse governi fidati di suoi compagni, né di altri [...] e risultò sette volte più inefficace di Dario, il quale, facendo affidamento non su fratelli o creature sue, ma solo su persone che avevano partecipato alla sottomissione del Medo eunuco, fece una divisione in sette parti, ciascuna più grande della Sicilia [...] con le leggi che promulgò, infatti, ha fatto sì che l'impero persiano si conservasse fino ad oggi. E inoltre anche gli Ateniesi colonizzarono essi stessi molte città greche che avevano subito l'invasione dei barbari, ma le conquistarono già abitate, e tuttavia mantennero l'impero per settant'anni, per essersi assicurati degli amici in ciascuna delle città. Dionisio invece, che aveva riunito in un solo stato tutta quanta la Sicilia, non fidandosi nella sua saggezza di nessuno, a stento riuscì a salvare se stesso.»

- ^ In verità è molto difficile stabilire se il culto apollineo di Dionisio II fosse legato a Platone, poiché la sua patria, Siracusa, ha da sempre avuto un fortissimo legame con il dio sole: va menzionato, ad esempio, il legame con l'Apollo della Tenea Corinzia o il nome di Ortigia, la cui etimologia lega tutte le isole sacre ai gemelli degli astri: Artemide e Apollo. Oltre ciò vi si potrebbe celare il desiderio di Dionisio II di avvicinarsi al culto dei Pitagorici, dediti ad Apollo, poiché conquistata la città magno-greca di Reggio Calabria il Siracusano la rifondò con il nome di Febea, la Luminosa in onore di Febo Apollo. Non si può però escludere il tentativo di accostarsi maggiormente alla filosofia di Platone, notoriamente connesso al dio Apollo.[109]

- ^ Lo stesso Platone riconobbe in Dionisio II una predisposizione all'erudizione (Lettera VII 328a, 338d-e, 339c). Inoltre anche dalla Suda risultano composizioni letterarie del giovane tiranno. In particolare, si è a conoscenza di un suo scritto intitolato Sui poemi di Epicarmo. Tali testimonianze sono importanti per guardare con occhio più critico alla tradizione plutarchea e filo-platonica che tende a dipingere Dionisio II come un giovane selvaggio da educare secondo le maniere platoniche. Tale tradizione potrebbe invece essere nata per giustificare il fallimento delle idee platoniche alla corte di Siracusa.[111]

- ^ Nella narrazione plutarchea il desiderio in Dionisio II di apprendere le dottrine platoniche viene presentato come pura possessività tirannica; egli è volubile e traditore (cfr. Colonnese, pp. 29, 30). Secondo alcuni studi moderni però bisognerebbe anche considerare l'indottrinamento al quale venne sottoposto Dionisio II: il filosofo ateniese, come afferma nella settima lettera (341c-d), doveva vivere per lungo tempo a stretto contatto con il discepolo, affinché la predicazione sortisse gli effetti desiderati. Ciò potrebbe spiegare la possessività del Siracusano. Ma Platone dice comunque che Dionisio non si fece suo discepolo, perché si mostrava restio a seguire le sue abitudini e continua asserendo che non lo fece per paura di perdere la propria autonomia d'azione.[119]

- ^ Riferisce Platone nella settima epistola: «Mi amava sì, sempre di più con il passar del tempo» (Lettera VII 330a). L'Ateniese appare in imbarazzo nel doversi confrontare con i suoi buoni propositi teorici e il vederli cedere davanti al potere in carne e ossa: «lo vediamo indotto a scendere a patti con il tiranno, che pretende di "usarlo" lungi dall'esserne a sua volta "usato". È qui il vero fallimento di Platone».[120]

- ^ Una presunta lettera del figlio di Ipparino alle forze di Cartagine avrebbe svelato un'intesa segreta dei Dionei ai danni di Dionisio II (Plutarco, Dion, 14). Inoltre vi sarebbe stato il fattore gelosia, poiché il tiranno desiderava prendere il posto di Dione nelle simpatie di Platone (Lettera VII, 330a). Tuttavia vi sarebbe dell'altro, volontariamente taciuto da Platone nella sua settima epistola.[127]

- ^ Sparta aveva un forte legame con Dionisio II: Isocrate lo menziona tra i principi stranieri alleati di Archidamo, ed egli dice che il lacedemone era pronto a evacuare Sparta inviando donne e bambini in Sicilia sotto la protezione di Dionisio II. E lo stesso Siracusano non mancò ai suoi rapporti di alleanza inviando truppe a Tebe. Non si spiegherebbe quindi un repentino voltafaccia degli Spartani nei suoi confronti.[137]

- ^ Nella settima epistola Platone afferma che fu per merito suo se Dionisio II riuscì a instaurare ottimi rapporti con Archita di Taranto. Tuttavia resta il dubbio se tali rapporti siano poi sfociati in una vera e propria symmachia tra Siracusa e Taranto (a favore si è pronunciato, se pur con cautela, Stroheker). Comunque si può certamente parlare di un rapporto saldo e duraturo.[141]

- ^ Probabili motivi di sicurezza lo spinsero a essere circondato dai suoi più fedeli Accademici, anche se questi, come informa Plutarco, si dimostrarono più interessati all'ormai palpabile clima anti-tirannico che permeava Siracusa, piuttosto che a limitare la loro presenza a corte, al fianco di Platone.[147]

- ^ Arist., Pol., V, 1312b, 9-11, 16-17. Aristotele sostiene che le nobili stirpi possono degenerare fino alla follia, come nel caso di Dionisio II.[151]

- ^ La costellazione dei Pesci - già legata alla dea Atargatis - che qui sarebbe rappresentata dai due delfini, anticamente simboleggia una "rinascita" e la coniazione siracusana avrebbe così legittimato il nuovo potere, una nuova età dell'oro grazie ai Dionisi. L'astro invece richiamerebbe il culto della dea madre, in questo caso Syra (con Sosia = Salvatrice), assimilata a una stella (Sothis, Iside, Atargatis, Astarte, sono tutte dee legate alle stelle) e nel suo insieme la moneta vorrebbe quindi significare una nuova rinascita sotto l'auspicio della dea protettrice Syra. Interessante appare la riconiazione della moneta dionigiana con la personificazione di Sikelia e una stella a sedici raggi da parte dei mercenari campani di Tauromenio.[155]

- ^ Lo stratagemma economico di Dionisio fu una rivoluzione monetaria che in seguito sarà adottata anche da altri Stati: come quello di Tolomeo II Filadelfo o come quello di Augusto, il quale coniò monete in oricalco, pari al bronzo, ma con maggiore lucentezza e quindi maggiore valore nominale.[156]

- ^ Ma è stata proposta anche la visione inversa: ovvero fu l'Accademia ad affiancarsi alle riforme di Timoleonte, scrivendo la Lettera VII tempo dopo che questi eventi accaddero e attribuendola a Platone.[177]

- ^ Crantore, citato da Proclo, il più antico commentatore del Timeo e tra i credenti in Atlantide, disse che Platone fu accusato dai suoi contemporanei di non aver inventato la Repubblica, in quanto si sarebbe solamente limitato a copiarla dagli egiziani. Afferma inoltre che nelle colonne del tempio di Sais in Egitto vi furono incise testimonianze su Atlantide. Tale testimonianza rappresenterebbe l'unica fonte antica che parlerebbe di Atlantide in maniera indipendente da Platone. Ciononostante, si è ipotizzato che vi sia stata un'errata traduzione della prosa di Proclo, poiché nello stesso testo del filosofo bizantino si afferma che era Platone, e non Crantore, a conoscere gli antichi documenti egiziani.[180]

- ^ I Siracusani dopo aver sconfitto gli Etruschi a Cuma, sotto l'epoca di Ierone I, guidati da Filisto e da Dionisio, si erano spinti fino all'alto Tirreno, creando un proprio approdo sull'isola della Corsica e impadronendosi dell'isola d'Elba; interessati alle risorse metallifere del rame e del ferro che quel sottosuolo offriva. Altri attacchi si verificarono nella Tirrenia; anch'essi collegati alla Siracusa dionisiana.[184]

- ^ Oltre alla fertile piana che accomuna Atlantide e Siracusa, Mosconi nella sua opera incentrata sui numeri che componevano il regno di Atlantide, ravvisa una curiosa coincidenza tra la base sessagesimale della piana atlantidea e quella siracusana. Così come l'organizzazione della chora atlantidea - nei sessantamila distretti della piana (qui colpisce l'analogia con i sessantamila uomini di campagna chiamati da Dionisio I nella piana dell'Epipoli) - riconduce a quella dionisiana: i custodi (il tiranno e la sua cerchia) nell'isola-acropoli e nella «parte migliore» della polis, mentre il resto della popolazione - i cittadini e i sudditi atlantidei (gli stranieri e gli schiavi liberati ai quali Dionisio aveva reso il titolo di cittadino) - viene distribuita in maniera eguale nella chora, controllati dai capi-distretto (gli architetti del tiranno sull'Epipoli).[187]

- ^ Siracusa odiernamente dà il proprio nome alla scarpata iblea detta «Scarpata di Malta e Siracusa»: si tratta di un sistema di fratture sottomarine sorte nel punto di collisione tra la placca africana e la placca euroasiatica. Essa rappresenta la causa dei terremoti devastanti che hanno colpito la Sicilia orientale. Per approfondire vd. geografia fisica di Siracusa.[191]

- ^ Il suolo siracusano è composto da materiale calcareo e lavico, in quanto dominato dai Monti Iblei: un complesso vulcanico sottomarino emerso nel Pleistocene (per quanto concerne la zona costiera), la cui cima più alta, il Monte Lauro, è un antichissimo vulcano, ormai spento, formatosi prima del Monte Etna; anch'esso vicinissimo all'area in questione (golfo pre-etneo).[192]

- ^ Va comunque rilevato che nel descrivere la distruzione di Atlantide Platone parla di un terremoto ma non menziona alcun vulcano in Atlantide «sebbene i minerali e le fonti calde possiedono caratteristiche di questo tipo», cioè vulcaniche. Cit. Paul Jordan, La sindrome di Atlantide, 2013.[193]

- Fonti

- ^ (DE) F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles, vol. 2, Basilea/Stoccarda, Aristoxenos, 1967, fr. 11. Cit. in Platone, Reale, Cicero, p. 74.

- ^ Per l'importanza dell'evento e l'influenza che esso ebbe nel prosieguo della storia mediterranea vd. es. Lorenzo Braccesi, Hesperia 7: Studi sulla Grecità di Occidente, 1996; André Piganiol, Le conquiste dei romani. Fondazione e ascesa di una grande civiltà, 2010, pp. 96-97.

- ^ Marta Sordi, La dynasteia in occidente, 1992, pp. 3, 5, 19.; Enciclopedia Treccani - Ermocrate, su treccani.it. URL consultato il 17 maggio 2017.; Lucia Travaini, Valori e disvalori simbolici delle monete: i trenta denari di Giuda, 2009, p. 89.; Carlo Sini, Figure dell'enciclopedia filosofica «Transito Verità», vol. 5, 2005, pp. 46-47.

- ^ La politica di Ermocrate nel pensiero di Platone in Quarte giornate internazionali di studi sull'area Elima: Erice, 1-4 dicembre 2000 : atti, vol. 1, p. 110.

- ^ Karl Popper, ed. 2014, sez. 9.

- ^ Luciano Zamperini, p. 10.

- ^ L. Zamperini, Platone, 2003, p. 10; G. Polizzi in Manuale di base di storia della filosofia: Platone, 2009, p. 5; M. Zani, Platone: Non mettere in movimento l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima...., 2015, p. 11.

- ^ Marta Sordi, Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico, vol. 23, 1997, p. 172.

- ^ Marta Sordi, I due Dionigi, i Celti e gli Illiri, 2002, p. 585; Lorenzo Braccesi, L'Alessandro occidentale: il Macedone e Roma, 2006, p. 57.

- ^ Francesco Adorno, n. 47.

- ^ (FR) R. Mugnier, Le sens du mot Theios chez Platon, Parigi, 1930.