Platysternon megacephalum

| Tartaruga testa grossa | |

|---|---|

(Platysternon megacephalum) | |

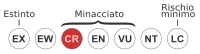

| Stato di conservazione | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Reptilia |

| Ordine | Testudines |

| Sottordine | Cryptodira |

| Superfamiglia | Testudinoidea |

| Famiglia | Platisternidae Gray, 1831[3] |

| Genere | Platysternon Gray, 1831[3] |

| Nomenclatura binomiale | |

| Platysternon megacephalum Gray, 1831[3] | |

| Sinonimi | |

La tartaruga testa grossa (Platysternon megacephalum Gray, 1831), anche noto come platisterno, è una specie di tartaruga semi-terrestre endemica del sud-est asiatico e della Cina meridionale.[3] È l'unica specie del genere Platysternon e della famiglia Platisternidae[3], considerata in precedenza una famiglia distinta collocata occasionalmente nei "Kinosternoidea", ma che venne successivamente spostata all'interno di Emydidae. Questa, così come la sottofamiglia e il genere Platysternon, sono monotipici.

La tartaruga testa grossa prende il nome dalla sua testa sproporzionatamente grande che impedisce all'animale di retrarre la testa nel carapace. Per proteggersi la tartaruga testa grossa fa affidamento sulla sua testa corazzata ed il suo becco aguzzo.[4]

Distribuzione

[modifica | modifica wikitesto]La tartaruga testa grossa può essere trovata comunemente nei ruscelli che scorrono veloci e nei pressi di cascate in aree rocciose,[1] in Cambogia, Cina, Laos, Myanmar, Tailandia e Vietnam.[1][3]

Biologia

[modifica | modifica wikitesto]

La tartaruga testa grossa è nota per le sue notevoli abilità da scalatrice, essendo in grado di utilizzare i forti artigli per scavalcare facilmente gli ostacoli dentro e intorno ai fiumi e ai torrenti dalle forti correnti, usando la coda come sostegno per estendere la portata dei suoi forti artigli. Talvolta utilizza persino il becco aguzzo per aiutarsi nell'arrampicata,[5] ed è noto che questi animali siano anche in grado di arrampicarsi anche su bassi alberi e cespugli. Queste tartarughe generalmente si muovono di più durante la notte e non sono inclini a percorrere lunghe distanze. Hanno un raggio d'azione giornaliero generale compreso tra gli 0 e gli 89,6 metri, e i maschi tendono a spostarsi più lontano delle femmine, alla ricerca di nuovi territori.[6] Questa specie non è una gran nuotatrice preferendo rimanere ancorati al fondale e, quando nuotano, occasionalmente, inarcano la coda in maniera simile ad uno scorpione.[5] La tartaruga testa grossa non è in grado di ritrarre la testa nel carapace, pertanto per proteggersi fa affidamento sulla sua testa corazzata ed il suo becco aguzzo. La sua dieta è composta da pesci, lumache e vermi.[7] Tende anche a nutrirsi di frutti, come il Machilus spp., nonché insetti, granchi e molluschi.[8]

Dieta

[modifica | modifica wikitesto]Originariamente ritenuto strettamente carnivoro, questa specie sembra essere un predatore opportunistico con un significativo spostamento verso una dieta l'onnivora o, addirittura, erbivora. Analizzando la materia fecale di questi animali, si è scoperto che le tartarughe testa grossa consumano frutti (Machilus e Turpinia arguta), adulti/larve di insetti terrestri e larve acquatiche (coleotteri, omotteri, imenotteri, isotteri, lepidotteri, mantodei, ortotteri, ditteri, efemerotteri, odonati e tricotteri), molluschi (Sulcospira hainanensis), rane, roditori e granchi d'acqua dolce. Il loro comportamento alimentare cambia a seconda delle condizioni ambientali, ma consumano prevalentemente frutta. È stato scoperto che i semi parzialmente digeriti avevano un aumento del successo della germinazione dopo l'escrezione delle tartarughe, forse collegando le loro abitudini frugivore alle condizioni ambientali.[9]

Conservazione

[modifica | modifica wikitesto]La tartaruga testa grossa si trova abbastanza frequentemente nel commercio illegale di animali selvatici.[4] In Asia fa parte della cucina tradizionale ed è spesso un articolo di mercato alimentare. I cacciatori catturano queste tartarughe con lenze con spilli innescati, portando alla rapida sparizione di questa specie in natura.[10] La specie è anche minacciata dal commercio di animali esotici domestici.[1]

Tassonomia

[modifica | modifica wikitesto]

Comprende le seguenti sottospecie:[3]

- Platysternon megacephalum megacephalum Gray, 1831

- Platysternon megacephalum peguense Gray, 1870

- Platysternon megacephalum shiui Ernst and Mccord, 1987

Inoltre, altre due sottospecie, P. m. tristernalis (1984) e P. m. vogeli (1969), sono state proposte, ma potrebbero non essere valide.[11]

Sinonimi

[modifica | modifica wikitesto]Sinonimi della sottospecie Platysternon megacephalum megacephalum:[12]

- Platysternon megacephalum Gray, 1831

- Platisternon megacephalus Gray, 1834

- Platysternon megacephalus Gray, 1835

- Emys megacephala Schlegel, 1838

- Platysternon magacephalum Fitzinger, 1843 (ex errore)

- Platysternum megacephalum Boulenger, 1889

- Platysternon platycephalum Mertens, 1959 (ex errore)

- Platysternum megalocephalum Stanek, 1959 (ex errore)

- Platysternon megacephalum megacephalum Wermuth, 1960

- Platysternon magacephalum megacephalum Pritchard, 1979

- Platysternon megacephalum tristernalis Schleich & Gruber, 1984

- Platysternon megacephalum tristornalis Alderton, 1988 (ex errore)

Sinonimi della sottospecie Platysternon megacephalum peguense:

- Platysternon peguense Gray, 1870

- Platysternon megacephalum peguense Wermuth, 1960

- Platysternon megacephalum vogeli Wermuth, 1969

- Platysternon megacephalum penguense Nutaphand, 1979 (ex errore)

- Platysternon megacephalum penuense Nutaphand, 1979 (ex errore)

- Platysternon megacephalum peguensis Sharma, 1998 (ex errore)

Sinonimi della sottospecie Platysternon megacephalum shiui:

- Platysternon megacephalum shiui Ernst & McCord, 1987

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d (EN) Platysternon megacephalum, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- ^ Appendices, su cites.org. URL consultato il 14 gennaio 2022.

- ^ a b c d e f g Platysternon megacephalum, in The Reptile Database. URL consultato il 2 marzo 2012.

- ^ a b (EN) The Big-headed Turtle (Platysternon megacephalum) Project, su asianturtleprogram.org. URL consultato il 20 aprile 2023.

- ^ a b Kirkpatrick, David T. 1995. Platysternon megacephalum. Reptile & Amphibian Magazine, November/December 1995, pages 40 – 47. C/R.. URL consultato il 25 novembre 2012 (archiviato dall'url originale il 22 maggio 2011).

- ^ meridian.allenpress.com, https://meridian.allenpress.com/ccb/article-abstract/9/2/154/26989/Movements-and-Microhabitat-Use-of-Translocated-Big. URL consultato il 10 febbraio 2023.

- ^ Platysternon megacephalum (Big-headed Turtle), su Animal Diversity Web.

- ^ Yik-Hei Sung, Billy Hau e Nancy Karraker, Diet of the endangered big-headed turtle Platysternon megacephalum, in Natural Resources Science Faculty Publications, vol. 4, 1º gennaio 2016, pp. e2784.

- ^ (EN) Yik-Hei Sung, Billy C.H. Hau e Nancy E. Karraker, Diet of the endangered big-headed turtle Platysternon megacephalum, in PeerJ, vol. 4, 13 dicembre 2016, pp. e2784.

- ^ James E. Barzyk Turtles in Crisis: The Asian Food Markets.. The article itself is not dated, but mostly refers to data in the range 1995-2000.

- ^ Platysternon megacephalum (archiviato dall'url originale il 22 maggio 2011).

- ^ Fritz, Uwe e Peter Havaš, Checklist of Chelonians of the World, in Vertebrate Zoology, vol. 57, n. 2, 2007, pp. 264–265.

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Platysternon megacephalum

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Platysternon megacephalum Wikispecies contiene informazioni su Platysternon megacephalum

Wikispecies contiene informazioni su Platysternon megacephalum

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Platysternon megacephalum, su Fossilworks.org.